「かぐや姫」で、二辺を離れるでもなく離れないでもなく -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(60_『神話論理3 食卓作法の起源』-11)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第60回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができますが、これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

前々回、前回と続けて「かぐや姫」が主題となる。

今読んでいるクロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理3 食卓作法の起源』は、南米の神話が分析対象となっており、日本昔話「かぐや姫」は登場しない。しかし、『神話論理3』のこのくだりでレヴィ=ストロース氏が分析している神話を読めば読むほど、「これはかぐや姫の話と同じだ」と言わざるを得なくなる。

+

なぜ、南米の先住民の神話と、日本昔話が「同じ」なのか。

登場人物はちがう。

場面設定もちがう。

登場人物がやっていることもちがう。

そもそも語りを伝承してきた人々の文化と歴史と社会と地理がちがう。

細部まで、いたるところがちがう。しかし、けれども、どちらも同じ。

この日本と南米で大きく異なっているのに”同じ”の”同じさ”について考えることが神話論理を理解する鍵となる。

南米のかぐや姫は月に変身する

レヴィ=ストロー氏が『神話論理3 食卓作法の起源』で紹介されているM394「カシナワ 月の起源」という神話を見てみよう。

昔、まだ月も星も虹もなかった頃、夜は真っ暗闇だった。

それがいまのように、月や星が瞬くようになったのは、

ある若い娘が結婚するのを嫌がったからである

(次の引用へ続く)

を要約

「月」

そして

「ある若い娘が結婚するのを嫌がる」

この二点からして、おやっ、という感じがする。

もちろん、月は世界中どこでも見えるわけだし、結婚したがらない娘も世界中にたくさんいるだろう、と言われればそれまでである。

しかし、「太陽」でもなく「虹」でもなく「オリオン座」でもなく「月」であり、ホエザルが変身している人食いおじさんでもなく、魔法使いのおばあさんでもなく、木登りして降りられなくなった少年でもなく「結婚するのを嫌がる娘」であり、そしてこのふたつ、「月」と「結婚するのを嫌がる娘」がセットになっている。

この、どういう理由でセットになっているのかいまいち不明でありながら、繰り返し登場する組み合わせこそ、神話の論理を観測するための最初の手がかりにになる。

と雑に指示するかぐや姫(AI生成)

+

続きを読んでみよう。

ある娘が頑なに結婚を拒み、

腹を立てた母親によって家から追い出された。

娘は絶望してあちこち走り回り、家の扉を叩いてはすすり泣いた。

娘の態度に激昂した母親は、

ナイフを手にして、扉を開いた。

そして、扉の外側にいた娘の頭を切り落とした。

体は母親によって川に沈められた。

一方、頭は、家の周囲を転がり周り、うめき声をあげた。

(下の引用につづく)

を要約

この神話、突然物騒な話になる。

なんと、こちらの話の”かぐや姫”は、母親の手によって”転がる頭”にされてしまうのである。

竹取物語のかぐや姫も”転がる頭”の異文かあ…。

と思うとちょっと複雑であるが、神話論理としてはエレガントである。

「頭が転がる」をエレガントとは何事だ!と憤慨される方もいらっしゃるかもしれないが、ここで「頭」というのはβ頭であり、私たちが感覚的経験的に「あれ」だと思っているΔ頭ではない。ついでに言えばこの娘もβ娘であり、母親もβ母親である。

過度な結合から、過度な分離へ

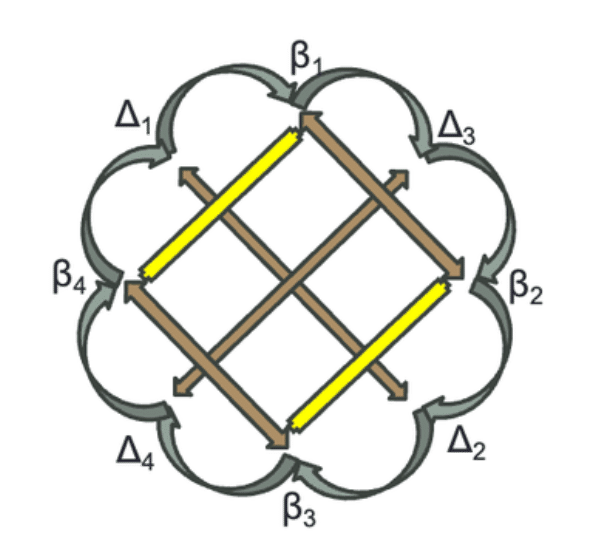

レヴィ=ストロース氏が明らかにしているように、神話は二項対立関係の対立関係の対立関係を図1のように編むべく、諸項が分離しつつ結合する/結合しつつ分離するように動く動きを言葉の線形配列の上で演じさせる。

Δ1とΔ2の対立関係と、

Δ3とΔ4の対立関係を

対立させて、

”Δ1はΔ3である”、Δ2はΔ4である”などと言う=置き換えることを可能にするために、

β1とβ2、β3とβ4の四項関係を

過度に分離したり過度に結合したり、また過度に分離したりする動きを作り出し、

この動きが動き回る余白に、

Δ1からΔ4が析出できる場所を開く

例えば、この神話について、

「娘と母親が対立していました」

というのでは、世の中によくあるトラブルの話である。

神話論理の観点から注目すべきは、この対立する二項の動きである。

「娘と母親の間の距離が最大値と最小値の間で振幅を描いています」

というところである。

すなわち、図1において、β項を分離しつつ結合し結合しつつ分離し、その振幅のはざまにΔ項が収まる余地を開く動きを捉えたいのである。

この動き、それも、極端にくっつこうとしたり、極端に分離しようとしたりする動きである。

「過度な分離」と「過度な結合」の経験的事例としての婚姻拒否

結合しているはずのところが、分離している

分離しているはずのところが、結合している

結婚を拒むというのは、経験的感覚的に珍しいことではない男女・夫婦の結合を拒否するということである。これは、結合しているはずのところが分離する、過度な分離ということになる。

この結婚からの分離、娘とその「夫」との過度な分離は、裏返してみれば、娘とその「親」、それも母親との密着、過度な結合でもある。これは分離すべきところに過度に結合したままになっている、といえよう。

+

この”βくっつぎすぎる娘”との距離を分離すべく、β母親は、この娘を家の外に放り出し、扉を閉ざす。こうして距離的な分離がわずかに開かれる。

しかしこのβ娘は、家の外に出されたにも関わらず、閉じられた扉を叩いたり、家の中にも聞こえてくるような鳴き声をあげたりして、相変わらず、家に接近し続ける。

それに対してβ母親は激昂し、さらに娘を分離する。

束の間、閉じられた扉を開けたかと思うと、中に招き入れるどころか、なんと「真っ二つ」に分けてしまう。そして、体の方を、遠く水界に、つまりβ母親たちが生きる世界に対する異界へと、送ってしまう。

なんとも、過度な分離である。

婚姻という、結合している場合が多い関係から過度に分離しようとする主人公は、頭と体というこれまた結合している場合が多い関係を、過度に分離される。

+++

経験的に結合している場合が多いところが分離される。

この点で「転がる頭」と「結婚を拒否する」は論理的に”同じ”ことなのである。

うめき声というコミュニケーション

しかし、この過度な分離が達成されたのは「体」だけであり、「頭」が残っている。

頭は、相変わらず、家の周りをごろごろ転がって、うめき声をあげている。まだ結合しようとしているのである。

頭は、家に入れてくれと、家の中まで聞こえる「うめき声」をあげる。

遠隔コミュニケーション、距離的な分離を短絡する、声である。

しかし、このうめき声を聞いても、家の中から扉は開かれない。

つまり声でもって記号の伝送という観点では二点を結合することに成功したものの、その記号の意味内容である「扉を開け」は無視される、届かなかった、二点をつなぐことに失敗している。つまり声によって結合されつつも、距離は分離されたままになる。

+

短いエピソードだが、近くにくっついていたかと思えば遠ざかり、遠ざかったかと思えばまた接近し、接近したかと思ばまた遠ざけられる。

単線的にただ遠ざかるとか、単線的にただ接近する、というのではなくて、近づいたり離れたり、離れたり近づいたり、最大の距離と最小の距離を両極とする二辺の間で振幅を描くように、母と娘が動き回る。

あちらで結合したかと思えば、こちらで分離し。

あちらが分離したかと思ば、こちらが結合し。

分離状態と結合状態を両極として激しく、何度も振幅を描くように、脈動する項たち。こういううごきをする項を、図1ではβ項と置く。

頭が四つにわかれる

そしてこの最大の距離と最小の距離の間の振幅を描く動きがおさまる時、

ものごとの二項対立関係が、安定的、確定的に、定まる。そこに天地の区別のような世界の秩序、宇宙の秩序が開闢する、というのが神話である。

神話のクライマックスに向けて、私たち人間が現に生きている経験的感覚的な世界の分節体系を区切り出すような分離と結合の安定的な形態を作り出す。

ここに「月」が出てくる。

(つづき)

困った頭は、月に変身しようと決めた。

「月になれば、人はわたしのことを遠くからしか見なくなるから」と。

頭は母親に対して「糸玉をくれれば、もう恨まない」と言い、糸玉を得た。

そして糸玉の糸の端を強く噛み、コンドルに糸玉を運ばせて、

ぶら下りながら天に昇った。

*

昇天すると、頭はバラバラに分離する。

まず、娘の目は星になり、次に血は虹になった。

残りの部分は月になった。

それ以来、女性の月経が始まり、人間の子どもが生まれるようになった。

人間の子どもたちの肌は、さまざまに異なる色をしている。

(終)

を要約

「転がる頭」になってしまった結婚したがらない娘は「月」に変身しようとする。月なら、遠く離れたところからしか、その姿を人々に見られないからだという。この「遠くから見える」というがうまい言い方である。

遠くから見えるということは、見るものと見られるものが決して接触できないほど遠くに分離しながらも、しかし視覚情報としては見える、その存在を知ることができる、つまり接続されている、ということである。

遠く分離しながらも親しく空に見える。

地上に対する天上の天体になることで、過度に分離しながらも、分離したまま、付かず離れずつながる関係を組めるわけである。

+

頭は、家の前で突然月になるわけではなく、糸玉を提供させて、それにぶら下がり、コンドルに運ばせて、天へと昇る。

日本のかぐや姫だと、月からお迎えが来るわけだが、こちらは自分でのぼっていく。

* *

そして天に登った「頭」は、星々、虹、月へと分裂する。

ごろごろと母の家の周りを転がっていた頭が、そのまままるごと月になるのではない、というところが神話らしいところなのでよくおさえて置きたい。

転がる頭は、β項である。つまり他のβ項と過度に接近したり過度に遠ざかったり、また過度に接近したりと、二β項間の距離は常に伸縮し定まらない。

一方、月と地上の関係は、その間の距離は概ね安定的に定まる。少なくとも家の周りを頭が転がるような動き方に比べれば、はるかに行儀よく距離が定まっている。この月と地上の関係は、Δ二項の関係である。

ここで、

β頭 → Δ月

という変換をするためには、一にして二(あるいは四)、二(あるいは四)にして一の、振動してダブった姿をしているβ頭を、Δ四項へと押し込める必要がある。

振動するβ項をΔ項のポジションに押し込めるために、いくつかの方法がある。

1)一つには、振動するβ項を、なにか静止した一つの項に変身させること。

2)二つには、振動するβ項を、他の二項対立の二極(あるいは二項対立の二項対立としての四極)に分けること。

この1)の好例が、前に分析した神話に登場する、昇天するβ頭の”両目”が一本の矢で射抜かれて一つになる、というモチーフであろう。

そして今回の神話では、 β頭は、Δ月、Δ虹、Δ星々へと分裂する。

図1でいえば、図の中央部でひとつに収縮したかとおもえばβ四極にぱっとひろがったり、また一点に収縮したりするような動きを見せていたβ項が、Δ四極のポジションに広がって、そこで瞬時に固まる、というイメージである。

・・

頭、両目、矢

月、虹、星

結婚を拒否する娘

おそろしい山姥

こうした個々の「項」だけを眺めていても、支離滅裂、何のことだかわからないという印象を受けるだけかもしれないが、しかし、”対立関係の対立関係の対立関係を切り結ぶ分離と結合の間の脈動”から一であり、二であり、四であり、八であるパターンが浮かび上がる、という観点から考えてみると、おどろくほどエレガントな論理システムが動いていることがわかる。

Δ天体の発生

天体の生成はつまり宇宙の秩序の発生である。

自然科学的な天体のできあがり方の説明とは別に、太陽や月の起源もまた神話の論理で語ることができる。すなわち太陽や月が未だないところからあるようになる経緯を、対立関係の対立関係の分節のプロセスとして語ることができる。

ここは先日紹介したマニ教の創世神話の、”光を食べてしまった悪魔を閉じ込めるための檻としての宇宙ー地球”と、”悪魔が光を閉じ込める用の檻として作った世代を継いで次々と生まれる人間”の入れ子状の関係という話と、とてもよく似ている。

一本の矢で、両目を貫く

天体秩序の起源に関して、前の記事で紹介した「転がる頭」の神話では、天に登ろうとする「頭」は猛禽に変身し、その両目が一本の矢によって射抜かれるというところで話が終わった。

まるで一でありながら、振動して、ブレて二つに見えているかのような「二」が、一本の矢に貫かれることで「一」に変換される。β脈動する多項が、矢に射抜かれて一つのΔに圧縮される。

また、その神話の異文としてレヴィ=ストロース氏が紹介している神話では、この”両目を射抜かれた頭”が「太陽」に変身する。

太陽の起源神話に登場する、矢で複数の目を射抜かれた頭、という項。

結婚したがらない娘、

結合しているはずのところから分離しようとする女性は、月に変身する。

他方、仲間の狩人に付きまとおうとする男の頭、

分離しているはずのところを結合しようとする男性は、太陽に変身する。

Δ月の起源には、結合を無理に分離するβ女性。

Δ太陽の起源には、分離を無理に結合するβ男性。

**

これだけでも、経験的な二項対立を組み合わせて、”分かれる前”と”分かれた後”を”分けつつ繋ごう”とするうごきがありありとみえる。これについては次回の記事でもまた詳しく考えてみよう。

親/子?!

そして、天上界に天体たちからなる秩序が生まれるのと同時に、地上界では人間は子供を産めるようになり、子供にもいろいろ互いに異なる姿があるという差異の体系も生まれる。つまり、親子とか、男女とか、夫婦とか、老若とか、そしてなにより、世代の交代、つまり人の死、生死の区別ということが始まる。

天/地

生/死

??・・・ちょっと待って!!!

と、ここで思われる方もいらっしゃるだろう。

この話、「娘と母親」の刃傷沙汰から始まった。

しかし、その時はまだ、人間は子供を産まなかったのか??と。

ならば、最初に登場した母親と娘は、一体どういう理屈で「親子」なのか???と。

?!?!

経験的感覚的に分節された世界を名付けるだけの言葉づかいでは、この親子以前の親子は意味不明の理解不能になる。あるいは「話が矛盾してる〜」となって、肝心なところを取り逃がしてしまう。

ここは神話である。

この娘と母の、首だけになって転がりながらうめき声をあげたり、天に登って月に変身したりする娘は、感覚的で経験的なΔ娘ではない。

首=月の娘はβ項である。

そうするとこの母娘はΔ二項ではなく、経験的な二項が二でありながら一、一でありながら二の関係に重なり合った”ひとつ”のβ項である。

一つだか二つだか不可得だったβ項の母娘であるが、娘の頭が落とされることにより過度に分離される。そしてβ母とβ転がる頭の距離=振幅は、家から閉め出され、さらには天に昇るための糸玉を提供されるところで最大化する。

そして天体になった娘は、地上から遠く離れ、決して地上に降りてくることはないが、しかし、夜ごと夜空に姿を見せる。つまり遠くにいつも見える、と言う形でしっかりと結合しているのである。安定的に分離しつつ結合する。結合しつつ分離する。区別がつかないほど過度に密着してしまったり、関係があるのかどうかわからないほど遠く分離したりはしない。

β扉/β糸玉

ここで母娘がβ母娘であったとして、ではあとふたつのβ項はなんだろう。

そう思ってみると、この短い神話の中でうまく対立している二つの両義的媒介項が見つかる。

一つは「扉」である。

β扉は放っておけばつながっているところに、わざわざ戸を立てて分ける。

この扉の逆で、扉と対立するのがコンドルに運ばれる「糸玉」である。

β糸玉は放っておけば分離しているところ、わざわざ結ぶ。

扉

母 / 娘

糸玉

この四つのβ項が、一点に向けて収縮したり、四方へと広がったり。

伸縮を繰り返し、脈動する。

そしてここから、今日の人類にとって親しみのある定常的に安定した分節が切り結ばれるのである。

この神話では、最終的に語られる対立関係は、星々の間の差異と、生まれてくる人間の子供たちの間の差異である。言い換える必要はないかもしれないが強いて言い換えるなら、星々の際は天/地の分節と表裏一体であるし、生まれてくる子供たちがいるということは生/死の分節があることと表裏一体である。

天/地

生/死

これは私たちの経験的世界の分節体系のうちでも、特に感覚に関わる領域において、きわめて根本的なもののひとつである。

未だ分かれず

今日の日本に伝承されたかぐや姫だと、竹取翁がいたり、竹林が生えていたりと、あたかも私たちが日常的に経験する感覚的な世界がすでにできあがってあるところから、物語が始まっているように読める(もちろん、竹の節の中に小人が入っている時点で、日常的感覚的経験的世界ではないことは明らかであるが)。

一方、神話では、感覚的で経験的な世界が未だないところから、この経験的世界が対立関係の対立関係として意味分節された意味ある世界として切り結ばれるプロセスが問題になる。

この神話だと、話は「まだ月も星も虹もなかった頃、夜は真っ暗闇」から始まる。

そしてこの「まだ月も星も虹もなかった頃、夜は真っ暗闇」から、

天/地

昼/夜

明/暗

のあいだを周期的に往復する世界が区切り出されてくる経緯が四つの両義的媒介項の付かず離れずの脈動として語られる。そしてこの四つの両義的媒介項の付かず離れずの脈動を動かしていく、過度な分離と過度な結合を体現するのが”かぐや姫”こと「結婚するのを嫌がる若い娘」なのである。

そしておそらく、日本のかぐや姫も、元を辿ればこれと同じ論理で動く神話だったのであろうと推定できる。

項から分節へ

ここでレヴィ=ストロースと並ぶ構造主義の御三家(?)のひとりジャック・ラカンの次の言葉を紹介しておこう。

これはβ四項の脈動から、経験的感覚的な安定した四項関係が定まるという話と重なるもので、とても興味深い。

「主体はランガージュの効果によって分裂させられているがゆえに不確実さの中にあるということ、これが、フロイトの発掘現場を踏査しながら、私、ラカンが、みなさんにお話ししていることです。パロールの効果によって主体は<他者>の中でつねによりいっそう実現されますが、そこで主体が追求するのはもはや自身の半分でしかありません。」

”ランガージュの効果”が「分裂」を引き起こす。

そして「半分」としてのΔ主体が切り出される。

この「分裂」は、何が何であると同定することから逃れる不確定さ、曖昧さとともにある。分裂を引き起こすこと=”ランガージュ”=分節することは対立する二極が未だはっきりと浮かび上がる手前の、振幅の最大値と最小値が未だはっきりと浮かび上がらない状態の振動、と言い換えられそうである。

そこで「主体」は、他者との関係において、主体ではない者(他者)ーではないものとして、はじめて主体として区切り出される=分裂させられる。

そしてそれは対立二項の片方、つまり「半分」である。

Δ1とは、まずは”非ー非Δ1”である。

この”非ー非Δ1”を、Δxに言い換えたとして、

このΔxもまた”非ー非Δx”である。

つまりどこまで置き換えても、それ自体として完全に充足した=”半分”ではないhyperな終端項(terminator)に辿り着くわけではない。

あくまでも、半分、半分、半分。

そうであるからして、

思考はどこかで「二辺を離れる」ことに向かおうとするのであろう。

するとそこに、この半分が半分に分かれてくる動きが

言葉の線形配列の上に投げかける振幅を、

私たちは明晰な言語意識を保ったまま、観察できるようになる。

β脈動でΔ項への執着から離れる?!

さて、この一連の記事は深層意味論で読む『神話論理』×『秘密曼荼羅十住心論』というテーマでまとめているつもりであるが、ここしばらく『秘密曼荼羅十住心論』があまり登場しなかった。

これは忘れていたわけではなくて、”分節の発生”について言語で以って記述する、ということの可能な姿をレヴィ=ストロース氏の神話分析を通じて克明にたどっておきたかったからである。

例えば空海が『秘蔵宝鑰』に記す有名な一節がある。

生まれ生まれ生まれ生まれて、生の始めに暗く、

死に死に死に死んで、死の終りに冥し。

ここには、次の二項対立がある。

まず、

生 / 死

次に、

始め / 終わり

そして

暗い(冥い)/暗くない

である。

*

仏教で修行し、さとるということは、執着を離れる、ということである。

執着

執着というのは、

欲望の対象に、欲望することそれ自体に

恐れの対象に、恐れることそれ自体に

暴力・破壊衝動の対象に、暴力・破壊衝動それ自体に

こだわり、とらわれ、それが「ある」と思い込んだり「あってはならない」と思い込んだりして、苦しみ、悩むことである。

例えば、生に執着したり、死に執着するあまり頭がいっぱいになり、自分が一体何に執着しているのかもわからなくなるようなことが、執着である。

空海が『秘密曼荼羅十住心論』の第一住心「異生羝羊心」とするのがまさにこのように執着し迷う心のあり方である。

欲望、恐れ、暴力に破壊衝動。

これはいずれも二者関係、二者のあいだで、二者の関係として生じることである。

この二者の片方は「私(自分)」である。

この二者のもう一方は、生/死のどちらかであったり、善/悪のどちらかであったり、真/偽のどちらかであったり、存在/非存在(ある/ない)のどちらかであったり、感覚/超感覚のどちらかであったり、する。

こうした二項対立関係にある項に「執着」する。

固定的二者関係に迷う

執着するというのは、これらの二者関係にある二者が、それぞれ別々に、それ自体として”確固としてある”と信じて疑わない、ということである。

◯ →→→ ◯

”私”の欲望の対象が、欲望する”私”とは別々に分かれて他所に「確固としてある」というのであれば、なんとかしてこれを捉え、捕まえ、”私”の側に監禁し、逃げないようにしておかないといけない、などということになる。

+

”私”の恐れの対象が、恐れる”私”とは別々に分かれて他所に「確固としてある」というのであれば、なんとかしてこれとの分離を確かなものにして、その距離を遠く遠く、遠ざけておきたい、ということになる。

+

あるいは”恐れ”がさらに増大し、どれほど”私”から遠く離れたところへ追い払ったとしても、まだそれがそれ自体としてどこかに「確固としてある」と想定されるだけで怖くて仕方ない、となると、今度はこの恐れの対象を、暴力を用いて破壊して置こう、ということにもなる。ここに”私”の正義としての恐れの対象を分離し破壊する暴力それ自体が欲望の対象となり、執着されることになる。

なかなか大変である。

+ +

このような執着から離れるには、どのようにしたらよいのだろうか?

まず執着の構造をよく観察してみよう。

執着ということができるためには、

■1 / ■2

・■1と■2が別々でありながら関係している、二者関係(二項対立)がある

・■1と■2の二者、二項がそれぞれそれ自体として確かにある

という構造がある。

逆に言えば、この構造がなければ、執着ということがなくなる。

できないようになる、しようがなくなる、はずである!?

執着しないことに執着する

非-執着への執着になる

執着から離れようという時に、

「執着はだめだ」

「執着から遠く離れよう」

「執着を破壊しよう」

などと言ってみたくなるが、これはあまりよいやり方ではない。

なぜならこれらは反執着、非-執着に”執着”することになりかねない。

「こちらがよくて、あちらがダメ」

という具合に、二つに分けて、片方だけを選んで、もう片方を捨てようとすると、そこに執着の芽が生える。

執着をなんとかしたいのであれば、執着を可能にしている構造を有耶無耶にして、執着したくてもできないようにしておくとよい。

ちなみに、これを書いている私は僧侶でも行者でもない衆生なので、詳しく深めたいと思われる方は、ぜひ弘法大師空海の『秘密曼荼羅十住心論』などをよく読んでいただけると、まさにこのようなことが書いてあります。

例えば第七住心のあたりとか。

+

そういうわけで、まず、つぎのように言ってみよう=分別してみよう。

■1と■2の関係は二者関係ではない

つまり、「二」に分かれていない

ここで「ではない」という言い方は、である/ではない、という二者関係を前提として要求してしまうし、「分かれていない」という言い方は、分かれている/分かれていない、という二者関係を前提として要求してしまう。

しかも分かれているのがダメで、分かれていないのがイイのだ、とやっている時点で、これもまた立派な執着である。

そういうわけで「分かれていない」という言い方はやめよう。

+ + +

代わりに「分かれていないが、分かれていないでもない」と言ってみよう。

■1と■2の関係は二者関係であるようなないような

つまり二つは、分かれていないが、分かれていないでもない

さらに、■1と■2の二者、二項がそれぞれそれ自体として確かにあるのではない、という。いや、「ではない」という言い方は、である/ではない、という二者関係を前提として要求して、であるのがダメででないのがイイ、とやっている時点で立派な執着であったのだからして、この場合も、■1と■2の二者、二項は、それぞれそれ自体としてあるのではなく、ないのでもない、と言おうか。

これが「二辺を離れる(離二辺)」と言うことである。

「この世に還り来る縁となる<煩悩から生ずるもの>をいささかももたない修行者は、この世とかの世をともに捨て去る」

煩悩から生ずるもの、つまり、二者関係にある二項、それをもたないものは、この世/かの世の二項対立関係のどちらか一方を欲し、選ぼうとすることはない。

***

ここまでの文章を読んで、「いや、あるのか、ないのか、どっちなんだかはっきりしてくれないと、わからないぞ」と思った方、その、そのように思っている”心”がまさに、妄想分別にいそしむ分別心なのであるぞよ。

****

そしてそして、「「あるでもないでもない」などというのは結構だが、そのようなことばかり言っていては、ことばが使えなくなではないか。」と思った方、そこは履き違えず安心していただきたい。

そこそこ練習すれば、”二項対立のどちらか不可得”な項たちからなる二項関係の対立関係の対立関係を自在に編み出し、意味分節のための基本的なアルゴリズムを自在に新たに創造する方法を、使いこなすことができるようになる。

+ +

あるいは、二辺を離れたとして、人は「どこ」へ行くのか?

と、問いたくなる向きもあるだろう。

この質問を可能にするためには、妄想分別が必要である。

「どこ」というのは、おそらく「ここ」に対するどこであろう。

ここ / ここではないどこか

この二つを分別して、妄念に迷う”ここ”を離れて、”ここではないどこか”へと脱出するのだ、みたいな感じのことを思いたくなるのだが、これは「離れる」という言葉を使ってしまったことで、離脱ポイントと、脱出先、みたいなもの区別が自動的に分別されてしまっているだけなので、注意が必要である。

二辺を離れる。そうしてもやはり、あいかわらずずっと”ここ”に居ることになる。しかし二辺を離れた場合の”ここ”は”ここではないーではない”としての<ここ>ではない。つまり、ここであるでもなくここでないでもない、というここ/どこの二辺のどちらなんだか不可得、ということになる。

私たちの身体が行う時間的分別、空間的分別と、固着した象徴の体系による概念的時間による分別と概念的空間による分別は、いずれもかっちりと固まっていて、動かし難いものである。そこから”離れる”のである。

離れる、といっても

・・分けて、固めているのがダメなんだ。

・・分けずに、固まらないのがイイんだ。

とやっているのは、これまた二つに分けて、片方を選んでいるという、妄想分別である!

そうではくて、「分かれて固まっているように感じられるなあ〜 でもよく観察すると分かれていないところもあるな〜 動いているところもあるな〜 でも分かれているように見えるところもあるし、固まっているような気もするな〜 でも動いているんだよな〜 」といった不可得、選んだような選ばないような、を実践するのである。

+ + + + +

何度も繰り返して恐縮だが、

分けるのがダメ、で、分けないのがイイ

ではない。

分けると分けないを分けて、後者を良い/悪いを分けたものの一方とくっつけているというのが妄想分別である。

別の言い方に変えてみよう。

分ければ良いのである。

分けても分けなくても良いのだから、分ければ良い。

特に人間の場合、その身体、言語、イメージ形成能力(身口意)によって意識の手前で”自動的”に分けられてしまうものがある。人体において冷凍おでんは熱々ではないのである。もちろん「あついあつい!」と、冷凍おでんを指で鍋をつまむようにして走り回ってちゃぶ台の上に放り投げることはできるが、あつくないよね、それ。

そして、分けた上で、「でもまあ、分けなくても良いんだけどね」と、言葉で、言語で、意識で、思考、意味で、意味分節の転用(ブリコラージュ)で、割り込むのである。

分けるのはよい、問題は、分けられた二項の片方だけを”自分のもの”にして”自分”のもとに留めて置こうとしたり、逆に恐ろしがって”自分ーから”遠ざけようと欲望するところから生じる。

+ + +

何かである、と同時に、何かではない

これを、言葉で言うことは容易いが、実際にどういうことか、感覚的経験的に体感しようとおもうと非常に難しい。

少なくとも五官が明晰に分別をつけていて、そこに「あれはこれ、それはあれ」と信号的ラベル的な名称一覧としての”言葉”を貼り付けている第六意識と、自分と自分でないことをはっきりと分別しようとしてやまない第七末那識が見事に多層ネットワークを構成するように動いている限り、「何かである、と同時に、何かではない」を感覚経験することは難しい。

そこで感覚を変容させて、超ー感覚へと組み替えー励起するような身体技法が、求められることになる。

そして超ー感覚へと励起された明晰さでもって、この経験的な”あれ”と”これ”がいつも同じようにはっきりと分別されている世界から決して離れることなくその中にどっぷりと沈みながら、「いまこの”心”は、このように分別をしているのだあ」と、観察する。

どこか遠くの不思議な世界に飛んでいって、そこから地球を眺めるようなことではない。そんなことをしたら、こことそこ、地球と地球外を、見事にズバッと分別して、地球がダメで、地球外がホンモノでイイんだよ、とやっている。

・・

まったくもう、なにをやっても、すぐに妄想分別になる。

しかし、それで良いのである。

ここで、妄想分別だ、と気づいているのが良くて、妄想分別だと気づいていないの悪いのか、という問いを立てることができるが、繰り返しているように、あちらが悪くてこちらが良い、というのは、良い/悪いの二つを分けて片方を選んでいることに違いない。

*

こうなると一番エレガントな(あえて”よい”とか”適切”とか言わない)やり方は、妄想分別しながら妄想分別しない、妄想分別するようなしないような、という境地に入ることである。

妄想分別しつつ、妄想分別をブリコラージュして、分別を生成状態に励起する「野生の思考」

神話の語りはまさにこの二項対立の対立関係の対立関係を組んでみせることによって、”妄想分別しながら妄想分別しない”、あるいは”妄想分別することで、妄想分別しない可能性を示す”といったことをやっている。

できあいのΔ妄想分別を日曜大工の材料のような具合に転用流用β化して(ブリコラージュ)分別されているようなされていないような、を分別されたものの線形配列である言語の上に描いていく。

*

妄想分別だわあ

いまここではこういう妄想分別が動いているのかあ

と、別の妄想分別に照らしながら眺める。

その眺めている様子を、二つの妄想分別がたがいを分別しあっているなあ、と、また別の妄想分別に照らし出してみる。

それが全体/部分の二辺を超えた”すべて”であり、真/偽の二辺をこえた”あるがまま(如実)”である。

+ + +

神話の語りは、言語を、日常の言語とそっくりそのまま同じ仕組みを、まるごと転用流用創造的に誤用して、”二辺を離れるような離れないような”を実演できることがある。

つづく

>>つづきはこちら

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。