神話の「構造」はダイナミックで生成的である -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(61_『神話論理3 食卓作法の起源』-12)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第61回目です。これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

ちょうど中沢新一氏によるレヴィ=ストロース論『構造の奥』を読んでいるところ、ということで、今回の『神話論理』精読は、「構造」にフォーカスしてみよう。

神話の論理をどのようにモデル化するか

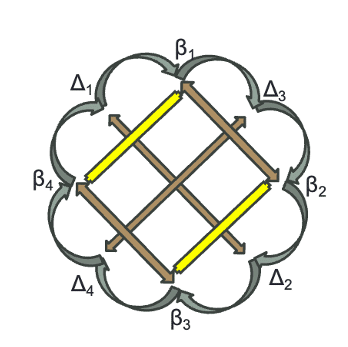

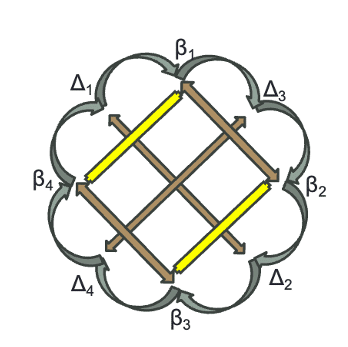

これを書いているわたしがレヴィ=ストロースを読み、わたしなりの読みの補助線、足がかり手がかりとして、図1に示すような図式をもちいている、というのがこの一連の記事の趣旨であります。

神話の論理は、私たちの感覚的経験が識別するなんらかの二項対立を二つもってきて、この四項を通常はあり得ないところで分離したり、通常はありえない仕方で結合させたりすることで、振動する四つの項(β項)を析出させる。そしてβ1とβ2、β3とβ4の四つのβ項を過度に分離したり過度に結合したりまた過度に分離したりさせることで、この動きが動き回る余白に、Δ1からΔ4の四つのΔ項を充当しうるポジションを析出する。

この図1を生成AIを用いてアレンジしたものが、前回の記事の最後に掲載した下記の図である。

脈動させたり、回転させたりしながら、いい感じの周波数をBGMにしたいと思っている。

そういうことができる生成AIもあるので、調べてみたいところ。

Δの線形配列とは、この図でいえば、最外殻からたくさん生えている細い毛のようなもののどれか一つである。

そしてβ四項を一点に向けて収縮させたり、四極へと広げたりすることを繰り返す脈動は、この図でいえば中央部のパターンを発生させる運動によって仮に表現されている。

人類は、この図の最外殻で言語的に覚醒し、縁があれば中央部へと渉入し、そこを巡り巡ったのち、また最外殻へと戻っては、そこにΔ線形配列を自在に建立する可能性に開かれている。

ここでΔとかβとかいうのは、これを書いている私が『神話論理』を読みやすくするための補助線として勝手に置いているものであり、レヴィ=ストロース氏が書いていることではない。

レヴィ=ストロース氏は「Δ四項とβ四項の八項関係」などとは言わないのでご注意ください。

では、レヴィ=ストロース氏自身の言葉では、この「β脈動」のようなことはどのようになるのか?! この神話論理の三冊目『神話論理3 食卓作法の起源』はまさにそれを知る手がかりになる部分である。

* *

ちなみに、中沢新一氏の2024年の新著『構造の奥』では、この『神話論理』のエッセンスを「二元論の超克」、二辺を離れるということにみて、そこに仏教の思考に通じるものを紐解いていく。特にレヴィ=ストロース氏が『悲しき熱帯』の最後の方に記した仏教についての印象を中沢氏が分析するところはぜひ読んでいただくと、おもしろいと思います。

レヴィ=ストロースが描く神話の「構造」

レヴィ=ストロース氏は図1のような八項関係の図は描かないが、下記のような図を描いている。

神話群の構造の図

この図について、レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

「転がる頭のモチーフがしがみつく女のモチーフと結びついている。だからこれらの神話は、他の二軸と水平かつ垂直に交わるひとつの軸上で、球内の理想的な位置に配置されている。この軸は、他の二軸との交点を通って、対極の二点で、つまり一方は転がる頭の側で、他方はしがみつく女の側で、終端が複合曲線に達する。」

通常、結合しているはずのところが分離したのが「転がる頭」

通常、分離しているはずのところを結合するのが「しがみつく」項

ここで上の図において、「転がる頭」が動き回る上図の横軸と、「しがみつく」カエルの娘が跳躍する上図の縦軸とが、直交するようにレヴィ=ストロース氏が描いていることに注目しよう。

いや、注目するどころではない。

頭に叩き込んで、阿頼耶識の一番底に刻み込んでおこう。

転がる頭が描く振幅の軸と、

しがみつくカエル娘の描く振幅の軸が直交したところに、各軸上の振幅の最大値と最小値の位置に、二極が分極される

これを書いている私はこの直交を、半ば強引に「β脈動!」と呼んで面白がっているわけであるが、あながち間違っていないと思うが、いかがだろうか?

ちなみに、レヴィ=ストロース氏がこのような図式を描こうとしなかった理由も

わかるような気がする。

このような図式を立ててしまうと、分析者としてはどうしても、

Δ1に何をおこうか、Δ2に何をおこうか、といったことを考えてしまう。

もちろん、分析の手順としてそのようなことを考えて

ブレンストーミングをしてみるのはよいことである。

ただし、ここで一番大切なことは、図式においては、

”なにをどこにおいてもよい”

というか、

項は分節の脈動において束の間その輪郭を影のように朧げに浮かび上がらせ、そして消えていく、という虚空の脈動を捉えることなのである。

そういうわけで、かっちりした図式を立てることは

方便のひとつとして嗜むくらいにしたらいいんじゃないか、

というのが、おそらくレヴィ=ストロース氏が考えていたことではないかなと思う。

*

「転がる頭」が動き回る軸と、カエルの娘が跳躍する軸。この二つの軸が直交するところに、図1のようなパターンが出現し、Δ項が収まる「席」が、四つ同時に出現する、と読んでみよう。

このことをレヴィ=ストロース氏は次のようにも表現する。

「これらの神話を限定づけているのがー雄か雌か、近い関係か遠い関係か、警戒心が強い態度か他人を信用する態度か、言い換えれば、欠如か過剰か、といったー限られた数の対立項である場合、その結果、いくつかの神話により閉じた神話群が構成されることになる。」

雌/雄

遠/近

欠如/過剰

上記レヴィ=ストロース氏の図では、これら二項対立の両極は、横軸(転がる頭の往来が描き出す軸)上の最大値と最小値の位置に、また縦軸(しがみつくカエル娘の跳躍が描き出す軸)上の最大値と最小値の位置に描かれている。

そしてこの”限られた数の”二項対立関係と、これらの項たちを結合したり分離したりする動きを通じて、”閉じた”神話群、つまり項の配置は変わっても、同じ一つの分節体系を発生させている分離と結合の論理ができあがる。

β分離→β脈動→Δ分節 三重の変形

そしてそこから、経験的で感覚的な、この現実の社会生活の安定したあり方を表象する信号の体系としての分節システムが定まっていく。冒頭に示した図(下記に再掲する)の中央から外側へと展開していくプロセスである。

β脈動からΔ四項の安定的固定的分節へ、このプロセスをレヴィ=ストロース氏の言葉で辿ってみよう。

「第一は、社会的な切り分け方で、近親者と縁遠い者というカテゴリーを規定しその範囲を定めている。第二は、天体の切り分け方で、昼間の諸現象と夜間の諸現象を分離したり再編成している。そして最後に、身体部位の切り分け方があり[…]。ここで扱っている神話全体が、多くの事例を通して明示するのは、いくつかの様態をとる三重の変形である。この点の分析は、二項性(バイナリー)と類似性(アナログ)というふたつの観点に身を置くことで可能にある。」

三重の変形というところに注目しよう。

1)身体部位の切り分け

↓変形↓

2)天体の切り分け

↓変形↓

3)社会的な切り分け

1)の身体部位の切り分けは、結合しているはずのところが過度に分離する、という拡大傾向に向かうβ分離である。

2)の天体の切り分けは、天体の動きが示すように、はっきりと分離しながらも周期的に接近したり分離したりするというリズミカルなβ脈動である。

3)は、男/女、夫/妻、親/子のような、社会的なΔ二項対立を組み合わせたΔ分節システムである。社会は人間にとっては時に強烈に固着した、揺るがし難い硬さをもった分節あるいは差別の体系として経験される。

この社会の固まった分節システムが出来上がる手前に、二つの隠れた変形の段階1)、2)がある。まず、社会のすぐ手前にあるのが2)「天体の切り分け方」で、そのさらに手前にあるのが1)「身体部位に切り分け方」である。

ここで面白いのはβ分離→β脈動→Δ対立の間の”変形”を、レヴィ=ストロース氏は二項性(バイナリー)と類似性(アナログ)の対立によって照らし出し観察している、というところである。

変形(1) 二項性(バイナリー)と類似性(アナログ)

この「二項性(バイナリー)と類似性(アナログ)」について、レヴィ=ストロース氏は詳細に筆を進める。まず1)の身体部位の切り分け、β分離に関してである。

二項的(バイナリー)観点からみると、眼は(それを含む)頭部の換喩的ヴァリアントであり、脚は(それを含む)下肢の換喩的ヴァリアントだと見なすべきだろう。

例えばある神話では、体から分離して”頭だけ”になって動き回っていた者が、矢で射抜かれて、一つにカップリングされた二つの「眼」に変換される。

転がる頭は、一であった身体が、頭と首から下に二分されたものであった。

まず、本来”一”であるはずが、あり得ないレベルで”二”になった状態が「転がる頭」である。

これに対して転がる頭に含まれる二つの「眼」は、”二”である。この経験的に二つであることが多い両目が、一本の矢で射抜かれて「一」になる。

一あるいはアナログに連なったところ(全身)が二に分離(デジタル化=体から離れる頭)されたかと思えば、その頭に含まれる二に分離したところが一に接続される(射抜かれた両目)。

あちらで結合を分離したかと思えば、こちらで分離を結合する。

*

a)”一に結合しているはずのところが”二”に分離したもの”=転がる頭

b)”二”に分離しているはずのところが”一”に結合したもの=射抜かれた両目

この二つの真逆に対立する事柄が、一つになっている。

一なのに二、ニなのに一

身体という「一」が、上半身/下半身、首から上/首から下に、二分される。そしてこの「一」である首から上が「二つ」の眼に分離し、「一」である下半身が「二」本の脚に分離する。そしてこの「二」を「一」本の矢が貫いて一つに結びつける。

目がまわるようであるが、要するに(あまり要しない方がよいのだが)、一と二、差異がないことと差異があること、この二つを分けたと思ったら分けず、分けなかったとおもったら分ける、というどちらにも定まらない振動状態を保ちたいのである。

変形(2)

分離と結合の分離と結合

『神話論理3 食卓作法の起源』の基準神話にも登場した上半身と下半身が別々に分離する話についても、”一つの下半身にある二本の脚”が”一つの頭にある二つの眼”に対応する。

上の引用の続きを読んでみよう。

ここにオリオン座とプレヤデス星団が出てくる。

ここから2)の天体の切り分け、周期性をもったβ脈動の話に移る。

「この神話群のいっぽうの極では、切断された脚(または尻[太腿])、散らばった内臓などが、オリオン座とプレヤデス星団という、魚の到来を予告する星座を生み出す。身体を胴体で二分された人物の場合、その下半身は、魚または魚の餌になるか、さもなければ漁に対して中立的な関わりを持つ。そして上半身は、同じく漁の否定的あるいは肯定的手段となる。」

オリオン座とプレヤデス星団は、神話的主人公の「切断された脚」や「散らばった内臓」が変身したもの(一あるいは無分節であったところが二つに分かれた片割れ=アナログがデジタルに変換されたもの)、と語られる。このオリオン座とプレヤデス星団は、水中の「魚」の”有/無”の区別についての情報をもたらす。

川に魚があまりいない季節と、たくさんの魚がいる季節とが分かれている。

魚の到来とは、魚がいなかったところが、魚がいるようになる、ということである。

いない / いる

という分離された二極をいったん過度に結合して、一方から他方へと急展開させることに、A/D変換装置(一→二)としてのオリオン座とプレヤデス星団が関与する。一を二にするものが、二を一にして、また二にする。

長周期/短周期

天体における対立関係、周期性の二つのありかた

さらに読んでみよう。

「さらに高位の部位を見ると、切断された頭部は、大食であろうと、人喰いであろうと、密着することに成功し、あるいは、失敗する。成功する場合には、切断された頭は、胴体だけの女の極限形となって、この女と同じく、しがみつくという役割を演じる。失敗した場合には、切り取られた頭部およびとび散る血は、その支柱である身体から決定的に引き離されて、月や虹を生み出す。これら天上の存在は、いっぽうが月経周期と出産(生命)をつくるのに対して、他方は、同じく血まみれではあるが、まったく異なるタイプの出来事(死)を生じる。」

「密着すること」「しがみつくこと」に、ある時は成功し、ある時は失敗する”あたま”。”あたま”は過度に何かと密着しようとしたかと思えば激しく分離され、分離されたかと思えばまた過度に接近・結合したり、そこからまた分離したり、という振幅を描きながら動いている。

この”あたま”が変身するのは「月や虹」である。

足と内臓は「オリオン座やプレヤデス星団」に変身した。

それに対し、”あたま”は「月や虹」に変身する。

「オリオン座やプレヤデス星団」 / 「月や虹」

この対立は、

長い周期性 / 短い周期性

の対立であるという。

オリオン座やプレヤデス星団のようなはるか彼方の星々が地球上の観察者に」見せる配列は、人間の一生涯のような時間の長さを遥かに超えて、ずっといつも同じ形で固まりながら、ゆっくりと、一年をかけて天空を動いていく。つまり長周期である。

一方、月や虹は、星座と同じく「天空ー空」に出現するものではあるが、星座に比べると、はるかに高速に移動し、はるかに高速に現れては消える。こちらはつまり短周期である。

体の他の部分から分離した上半身 / 体の他の部分から分離した下半身

|| ||

短周期 / 長周期

|| ||

月や虹 / オリオン座やプレヤデス星団

そしてこの短周期の振幅は、人間における、生/死、誕生と死の両極の間を、束の間振幅を描いで移動するようにも見える個々人の一生涯と対応しているのである。ここに死の起源、すなわち生/死の分別ということが連なってくる。

円環を閉じる

さらにレヴィ=ストロース氏が書かれていることを読んでみよう。

「これらの神話では、子さらいや不義といった裏切り行為によって、人間の婚姻関係に過ちや乱れが生じたがゆえに[…]星座が生まれ出ることになる。[…]太陽と月については、人間ではない者や人間ではないと見なされた者と関係を結んだがために生まれ出たとされており、ようするに、「文化に反する」インセストや、自然に反する動物との交合から生じたのである。[…]南アメリカ神話は、一般に、そうした結合から魚や漁に使う毒が生じたとしており、その毒は魚を捕らえる手段だが、太陽と月は魚の主であり、またオリオン座とプレヤデス星団は魚の到来を告げる星座だという。それゆえ、神話群は、このように間接的なしかたでその円環を閉じることになる。」

冒頭の「子さらいや不義」というのは要するに、”分離されるべき二極の間の過度な結合”である。また続く「「文化に反する」インセストや、自然に反する動物との交合」もまた、本来”分離されるべき二極の間の過度な結合”である。

この”分離されるべき二極の間の過度な結合”から生じるのが「毒」である。

すなわち、魚を獲るための毒流し漁に使われる毒である。

毒は、水界の魚を、地上における人間の食べ物へと、急激に変換する。

水界 />>毒>>/ 地上界

ここですかさず思い出そう。

魚をその存在のある/なしの両極の間で急転換させていたのが(魚が”ない”を魚が”ある”にひっくり返したのが)オリオン座とプレヤデス星団(アナログからデジタルへのA/D変換=経験的には一つであるところを二に分離させること)であった。

毒は、”分離されるべき二極の間の過度な結合”つまり、経験的には二であるはず(あるいはべき)ところが一つに結合したところから生じる。毒は、二が一になっているところではたらく。

ここで

オリオン座とプレヤデス星団

と

毒

が、一→二/二→一 の対立に重なって、対立していることがわかる。

オリオン座とプレヤデス星団 / 毒

|| ||

一 → 二 / 二 → 一

身体の"分離" / 反文化・反自然的"結合"

|| ||

過度な分離 / 過度な結合

過度な分離と、過度な結合が、分離しつつ結合している。

この動きにおいてこそ、神話は「間接的なしかたでその円環を閉じる」ことができる。

*

レヴィ=ストロース氏がこれだけ精密に論じておられることを、下記のような図に描いて”β四項が一つになったり対立関係の対立関係に分かれたり、無区別への収縮と四分への拡大を両極とする振動を描いている”などと抽象化するのは、どうも申し訳ないような気もしてくるが、とはいえここで言われている「円環」というのは、やはりこういうことなのだと理解してみたくなる。

そして最後に、この私たちの経験的現実の固定的(にみえる)分別の体系が区切り出されてくる。

1)身体部位の切り分け

↓変形↓…(a

2)天体の切り分け

↓変形↓…(b

3)社会的な切り分け

における、2)から3)への変形(b)である。

変形(3)

両義的媒介項を定め、経験的感覚的分節を定める

「月は[…]しばしば両性具有であり、両義性の神話体系の主題となる。太陽は月と近すぎる距離にいるので、両者が結ばれれば必ず過ちを犯すことになるが、人間は月と遠すぎる距離にいるので、両者が遠距離で結ばれれば人間は危険に晒されざるをえない。この夜の天体は、社会的な無気力か、さもなければ異郷への貪欲な好奇心かという、ふたつの定型表現のあいだで絶えず揺れ動いている[…]。そうした過ちは、深刻さの度合いが異なるものの、そのいずれもが周期性のサイクルの短縮と一致する。」

「社会的な無気力」と「異郷への貪欲な好奇心」の両極の間を揺れ動く。

「かぐや姫」はまさにそのような項である。

「社会的な無気力」は結合すべきところを分離する。

一を二にする。

「異郷への貪欲な好奇心」は、分離しているところを無理に結合する。

二を一にする。

*

わけがわからなくなりそうだが、一挙にまとめてみよう。

引用の最後の一文「そのいずれもが周期性のサイクルの短縮と一致する」にある短い、短縮された「周期性のサイクル」こそが、これら一連の神話を通じて八項関係のうちの一極として分節されるべき項、Δ項である。

短縮された周期性のサイクルというのは、言い換えれば「人生の短さ」ということになろう。

どうして人の一生は、こんなにも、短いのか。

* *

ところでここは神話である。

”短い”サイクルとはすなわち、”短くないサイクルーではない”ということである。つまり、相対的に短いサイクルとそうでないサイクルとの二項対立の片方の極としてのみ”短い””短さ”ということが出てくる。

ここで”月や虹における周期性”と、”星座の星々の周期性”との対立という経験的で感覚的な天体現象の対立が、

Δ”短い”サイクル / Δ”短い”サイクルではないサイクル

を肩代わりするものとして引っ張り出されてくる。

そしてこの単位時間あたりの振動数が多めのサイクルと単位時間あたりの振動数が少なめのサイクルとの二極を区切り出すために、四つの両義的媒介項が、分離すべきところで結合したり、結合すべきところで分離したりする「動き」が必要になる。

抽象的に言うなら

高速で回転する振動 / 低速で回転する振動

×

一 → 二 (分離 → 結合) / 二 → 一 (結合 →分離)

という対立関係の対立関係が、

β月や虹 / βオリオン座やプレヤデス星団

×

β魚 / β毒

という経験的で感覚的な区別を用いた対立関係の対立関係によって表現される。

これは二つのβ二項対立が重なり合った四β項からなる運動として観察される動きである。そしてこのβ脈動の狭間に、誕生から死へと一方通行で片道だけを走り抜けるような「人生の短さ」というΔ項が分節される。

この神話は、生の起源であり死の起源でもあることを

β高速で回転する振動、

β低速で回転する振動、

β分離すべきところを結合する、

β結合すべきところを分離する

という四つのβ項の関係の隙間に析出させている。

どのβが1〜4のどれか、ということ問わなくて良いものとする

ー ー

ここでレヴィ=ストロース氏が、デジタル/アナログ、と書かれていたことを思い出そう。経験的で感覚的な二項対立(デジタル)をブリコラージュ(転用)してβ脈動(アナログ)作り出し、このアナログからまた二項対立(デジタル)を作り出す。アナログ高周波回路の実験をして遊んでいた私にとってはとても馴染みの深い感覚である。

D /A変換

A /D変換

の話がここに出てくる。

分節と無分節、二つの項が別々に異なるのか(二つに分節しているのか)、同じ一つであるのか(無分節)という対立もまた、二項対立なのである。

分節 / 無分節

二つに異なる / 一つに同じ

人間が何かについてわかるとかわからないとか、これがあれだ、あれがこれだ、などと”のたまう”ことができるためには、その手前で、一枚めっくった襞の中で、分節と無分節が、差異と同一性が、分節されていなければならない。A-D変換、D-A変換はこの分節と無分節の分節と無分節を私たちの表層意識でもって理解するための手がかりになる。

共振周波数をチューニングするかぐや姫

星座と月

長周期/短周期の対立

ひきつづき『神話論理3 食卓作法の起源』の123ページから124ページにかけて、とても読み応えのある話が続く。ここも細かく読んでおこう。

*

レヴィ=ストロース氏が引き続き注目するのは「星座」と「月」の対立である。これはさきほど、長周期/短周期という、天体における周期性の二つのありかたの対立として登場したことである。

そしてこの対立する星座と月の二極の「いずれの」極にも収まり得る第三の項としての「太陽」が出てくる。「星座」「月」「太陽」の三項関係を見てみよう。

太陽の起源

「星座はすべて確固たる骨格をもつ構造の側に位置しており、この骨格をつくりだしているのは、年間および季節の周期性であって、雨季と乾季の交代、豊かな収穫と飢饉、魚がやってくる時期と去る時期、といった点で明示されている。」

まず「星座」を構成する星々の、地球から観測した場合の位置関係は、私たち個々の人類が生きているくらいの時間であれば、変化しているようには見えない。星々は地球上に生きる一人ひとりの私たちにとっては、いつも定まった配置のまま、一年をかけて回っていく。そしてこの星座の骨格の回転と、季節の交代とが、同期する。

星座はいわば、相貌を固定的に保ったまま、一年という長周期で、おおきく回転をしつつ、季節の対立、季節の交代と同期する。

*

野生の思考において、経験的感覚的に、この星座と対立するのが月である。

星座が、

1)相貌を固定的に保ったまま

2)長周期で回転

3)季節の対立・交代と同期

というパターンを人類に経験させるとすれば、月はその「逆」の経験を私たちに与えるはずである。

即ち、

1')相貌を変化させながら

2')短周期で回転

3')季節的な対立・交代とは非同期(無関係)

となるはずである。

レヴィ=ストロース氏が書かれているところを読んでみよう。

「これに対して、月は、全面的に系列をなす短期の周期性の側にあって、一日の周期性か月間の周期性かという二形態で表されうるもので、季節のサイクルに見られる類の変化はともなわない。各季節はたがいに対立しているが、一日はべつな一日と類似している。そして月の満ち欠けは、冬も夏も変わらず同じ秩序で継起する。」

星座が一年という長周期で回転するのに対し、月は一日かつ一月という、星座に対しては相対的に短い周期で回転する。

対立1: 星座 / 月

対立2: 長周期 / 短周期

そして、星座の回転が季節の交代と生業の交代という劇的な対立二極の間の交代・転換を駆動する(ようにみえる)のに対して、月の一日か一月の周期的変貌のパターンは毎日同じ(「一日はべつな一日と類似」)である。

星座 / 月

対立3: 季節の交代→ 生業の交代あり / 生業の交代なし

(季節の対立 / 一日の類似)

(対立 / 類似)

(多様性 / 単調さ)

**

ここだけ読むと、日々一日一日だって、ちがうじゃないか、と思われるかもしれないが、問題は「類似」と「対立」の”対立”である。夏と冬が鋭く劇的に対立するのに比べれば、夏のある一日と冬のある一日のちがいはあるが、それほど大きくない、類似している、ということである。

類似とは、何かと何かが対立しながらも対立していない部分が大きい、ということである。

対立とは、何かと何かが類似していなくもないが類似していない部分が大きい、ということである。類似と対立を対立させることが、類似と対立を分節する。

「ちがうか、おなじか、どっちだ!片方選べ!」

ということではなくて、「ちがうとおなじを、仮に分けるとすれば。」という話である。

「対立」あるいは「分節」ということさえ、それ自体として孤立して自存することではなく、非ー対立あるいは無(非)ー分節と区別される限りで、相対的に「対立」なのである。

この「対立するということ」自体を「対立しないことーではないこと」として二項対立関係の一極として分節しつつある思考は、空海の『吽字義』でいえば”不可得”の局面に相当するといえそうである。

星座と月に対する

第三項としての太陽

そしてこの短周期/長周期、季節的生業の交代/季節的生業の非交代、という二項対立に重なって対立する「星座と月」の対立に対して、星座と月の二極の「いずれの」相も取り得る第三項が「太陽」である。

太陽だけが、月と同じく一日の周期で現れながら、星座と同じく年間の変化も見せて、ふたつの相のいずれもとることができるという特権を全面的に有しているのである。

太陽は、「対立2:長周期/短周期」に関しては、短周期であり、つまり月の仲間、星座に比べればより月に近い感じがする。

しかし太陽は、「対立3:季節の交代=生業の交代あり/生業の交代なし」に関しては、月よりも星座の方に似ている。昼間の時間と夜間の時間は、鋭く真逆に対立する経験をもたらす。

こうなると「太陽」は、ここまでに出てきた三つの対立関係をきれいに重ねた配列の、どちらか一方の側に振り分けることができない項であるということになる。

|| ||

対立1: 星座 / 月

|| ||

対立2: 長周期 / 短周期

|| ||

対立3: 季節の交代=生業の交代あり / 生業の交代なし

|| ||

いわば鉄道の線路のように二本並んだ線を、「太陽」はぐるぐると何度も横切る。

* *

第三項の位置に収まる、虹、天の川、月、太陽

太陽と同様に「虹」と「天の川」も、この配列の中に位置付ける=分節することができる。上に引用した箇所に続けて、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「そこで理解できるのは、この型の体系内で、虹および天の川にどんな補完的役割が与えられているかという点である。東の虹という様態には季節的な意味あいが付与されているのにたいして、西の虹という様態には月間の意味あいが付与されていることから、虹は、夜間という平面で分離したままにならざるをえなかった諸項を、昼間という平面で結び合わせることができる。こうして虹はひとつの矛盾を乗り越えるのである。」

虹は”おなじ””ひとつの”虹でありながら、二つのあり方に変身することができる。第一は「季節」の周期性に関わる東の虹であり、第二は「月」の周期性に関わる西の虹である。

つまり、この虹という一つの項において、星座に代表される長周期性と、月に代表される短周期性とが、ふたつにして一つに結合されるのである。短周期と長周期は「夜間という平面で分離したままにならざるをえなかった」二項対立である。これを虹は一つにする。そうして「虹はひとつの矛盾を乗り越える」のである。

長周期 / 虹 / 短周期

つづけて「天の川」である。

「天の川といえば、共時性のもとで年間を通じて(明るい)星屑および(暗い)石炭袋として、明るいものと濃く暗いものという対立を取りまとめているがゆえに[…]夜間という平面において、矛盾を中和している。」

天の川もまた「夜間」における相容れない二極の対立、「明るいものと濃く暗いものという対立」を、その矛盾を「中和」する。

明るい / 天の川 / 暗い

さらにこの間ずっと登場している「月」も、その満ち欠けする姿から、天の川と同じく明暗の対立に対する両義的媒介項の位置を占めうるのであった。

「これに対して月は、通時性のもとで一年の始めから終わりまで、ただし反復されつつ展開する月間の周期性により、新月と満月を交代させることによって、そうした明暗の対立を示している。」

月もまた、明/暗の二極に対して、新月→満月→新月→満月→と周期的に交代することで、”同じ”月でありながら、あるときは明るく、ある時は暗く、という二つのあり方を取ることができる。

明るい / 月 /暗い

ただしここで、天の川は年間という長周期で明暗の間を動くものであり、月は月間という短周期で明暗の間を動くものである。

満ち欠けする月と天の川は、どちらも明暗の二極の間で振動するという点では”同じ”ものであるが、一方は短周期であり、他方は長周期であるという点では対立をなしている。つまり月と天の川は”同じようだが異なる/異なるが同じよう”な項なのである。

*

ここでさらに、次の一文を見てみよう。

「同時に、虹および天の川は、それぞれが各天体とたがいに類縁性をもつことが明示される。虹の二重性は[…]月が季節の周期性に向かって投げかけた橋だともいえるいもので、もしそれがなかったら両者はつながりをもちえなかったはずだ。天の川と同じく、太陽もまた、月間の周期性と年間の周期性とのあいだに体系が穿つ溝の上にひとつの橋を渡しており、太陽だけがこの溝を渡ることができる[…]。なぜなら、太陽は、月とのあいだで一日ごとの、そして星座とのあいだで季節ごとの密かな合意を取り結んでいて、おかげで二相をあわせもつからである。」

細かく入り込みすぎてわかりにくくなってしまったかもしれないが、要するに(要していないような気もするが)ここで大切なことは、太陽も、月も、虹も、天の川も、これらはいずれもβ項、他のある対立する二極に対して、そのどちら側の極にも収まりうる、という資格でここに区切り出されているのである。

つづく

>>つづきはこちら

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。