”GPT”の向こう側/目に見え耳に聞こえる言語の壁に穿孔するキツツキのリズム -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(30_『神話論理2 蜜から灰へ』-4)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第30回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

最新の記事ほど濫読が激しさを増すので、これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

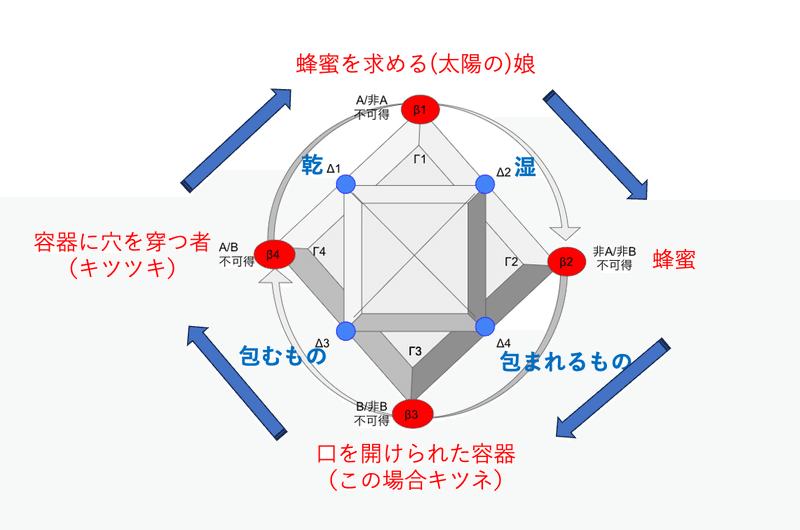

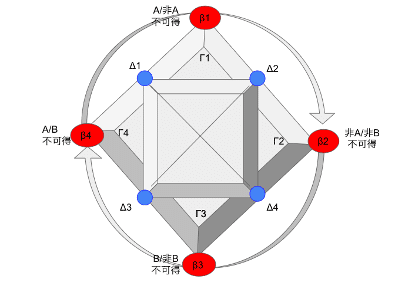

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

乾/湿 まずは感覚的な対立から

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』の第一部「乾いたものと湿ったもの」を読んでみよう。

今回読むところで基軸になるのは、

乾/湿

この対立である。

乾/湿の対立に関して、その両極の”中間”の位置を取ることのできる項が、前回の記事の最後にも取り上げた「蜂蜜」である。

「魚と同じく、蜂蜜にも水(蜂蜜酒を作るために蜂蜜を水で割る)と乾燥が必要である。魚も蜂蜜も乾と湿を媒介し、同時に上と下を媒介する。[…]乾は大気の領域に、したがって空に属し、また雨は降らないので、水は大地つまり井戸からしか得られない」

水と乾燥という経験的感覚的に対立する両極に対して、蜂蜜は、前者が後者に「含まれる」状況を浮かび上がらせる。

蜂蜜の採集は、蜂蜜が「乾季(乾燥)」に包まれている必要があり、蜂蜜酒を作る工程では、蜂蜜が水に包まれている必要がある。ちなみに上の引用における「魚」も、乾季にこそ、人間が獲りやすい条件で相対的に細くなった川に集まるものであり、「乾季(乾燥)」に包まれた「湿」である。

乾 / 湿

含む / 含まれる

こうした対立は、私たちの身体には、混じり合うことなくはっきりと区別された対立として感覚される。

「じっとり湿った乾燥」というのは日常的になかなか経験できない。砂漠に湿度100%のサウナを建設したとしても、サウナの中はあくまでも「湿」であり、サウナの中だけは「乾」から免れている。

乾湿が混じり合った状態というのは感覚しにくい。乾湿を無理に混ぜたなら、乾湿どちらか一方の極になる(湿り気がすぐに乾くか、乾いていたものが湿りっぱなしになるか)。

また箱のようなものを手に取って回してみれば、内と外、含むもの(箱本体)と含まれるもの(箱の中身)の区別ははっきりと対立していると感じられる。内外が区別できない状況は「クラインの壺」のようなものを眺めつつ強いて理論的に考えないと出てこない。

*

これに対して蜂蜜は、

乾=((蜂蜜))=湿

含む=((蜂蜜))=含まれる

という具合に、感覚的に予めはっきり分けられ、鋭く対立し、同時に同じ場所でひとつになることがあり得ない両極を、分けたままひとつに結びつけ、どちらかよくわからない曖昧な中間状態をあらわすという。

また、液体である蜂蜜は、そのまま素手で持ち運んだり保持しておくことは難しい。ここに蜂蜜を入れる「容器」が必要になる。容器もまた蜂蜜と同様に、曖昧な中間性を表す。すなわち、含む/含まれるの対立関係を不可得にするような容器的なβ項の包む動きと、容器に口をあける針を刺す系のβ項の動きは、乾/湿のような経験的で感覚的、非常に確かなものとして感じられるΔ化した二項対立関係の間に、どちらがどちらだか分からなくなるような中間的な領域を開く。

乾/湿

含む/含まれる

といった感覚的経験的にはっきりと分離された対立関係の両極を成す項が「Δ」

そのΔ二項のあいだでどちらだか不可得(どちらか曖昧)な位置を取る項が「β」

*

感覚的与件のような二項対立の間に両義的な項が浮かび上がる=観測される

『神話論理2 蜜から灰へ』の111ページからの神話M211、M212、M213、M215、M218では、「蜂蜜を求める娘」が「蜂蜜取りが上手なキツツキ」と結婚するも、そこに「キツネ」が横槍を入れる、という一連のモチーフが語られる。

この神話で図1の各項を仮に埋めてみると、次のような感じになる。

ここで説明のため、レヴィ=ストロース氏の丁寧な比較分析に反するので良くないと思いつつ、あえて複数の神話に共通するモチーフをまとめてみよう。

木に穴を穿つのが上手で勤勉なキツツキは、蜂蜜取りの名手であったがとても「内気」で、蜂蜜を求める娘(神話によって「水」の精の娘だったり、「太陽」の娘だったりする)から求婚をうけるも非常に警戒し隠れようとする。しかし、娘の説得に応じて結婚し、娘とその家族に蜂蜜をもたらす。

>>内=湿/外=乾を貫通する力を持った者(β4)と、乾/湿 不可得な「乾きながら湿を求める者(β1)との「結婚」=β結合=近接

・・・分離から結合へ

ある日、キツツキの外出中に怠け者で知られるキツネが、キツツキの妻となった「蜂蜜を求める娘」にキツツキのふりをして言い寄る。キツネは足に棘が刺さったと言って、皆と狩に行くのをサボっていた。娘は夫の偽物(キツネ)を避けて、村から逃げ出した。

キツツキが帰ると、妻がいない。

キツネはキツツキに、おまえの妻は母親と出掛けていると嘘をついた。

キツツキは妻を探し続けたが、見つからない。

>>結合していた「蜂蜜を求める娘β1」と「キツツキβ4」が、分離

娘は逃げ出した先でキツツキとの間の息子を生む。

息子は父キツツキの矢を見つけ、父を探し出した。夫婦は再会した。

キツツキと妻は、妻の母のもとに身を寄せ、歓迎される。

>>β1とβ4の再結合

>>β1とβ4を結び直す作用をする(「息子」あるいは「矢」)

その後、キツツキと息子たちはキツネに復讐した。

経験的に対立する二つの極を、過度に接近させたり、逆に過度に引き離したり。これを自在に行うことができる両義的な媒介者(β項)たち。この媒介者たちもまた、経験的な事物の名前を与えられた姿で示現する限り、最小構成で四つセットになる。

四つの両義的媒介項同士が、線形に記述される人間の言語において、分離から結合へ、結合から分離へ、そしてまた分離から結合へ…と、近づいたり離れたり、その距離の長/短の間で脈動する波形を描くように動く。

β四項は脈動しており、いずれの二Δの間に観測するかで、その姿が変わる

ちなみに上の図1-1に示した各々のβ項の位置は、それぞれが必ずここでなければならないというものではないのでご注意願いたい。四つのβ項は、互いに過度に接近してどれがどれだか分からなくなったかと思えば、すかさず分離されて、元居た場所とは違う位置に姿を現したりもする。

β項たちは結合したり分離したりしながら、四つのΔ項の中間の至る所に、観測しようと思えば観測できる。

どのβ項が、それ自体としてどの二Δの中間を占めるかは不確定であり、不可得であり、あらかじめ決まっているわけでではない。しかし、私たちの言葉が、ある二つの経験的なΔ項の”あいだ”にそれ(あるβ)を「観察」した瞬間に、任意の場所で「粒子」化する。

βは脈動する「波」なのだ。

この波が、ある二つのΔとの関係で「観測」されると、二Δとの関係においてのみ粒子としての姿を仮に捉えることができるようになる。

* *

私たちの言葉を、語を、形態素を、音を、音素を、粒状に”前五識”で感覚されるそれらを、本来の複数の波の干渉パターンの姿のまま観測できるのが、いわゆる”如来蔵”としての”阿頼耶識”ということになろうか。この辺りのことを考える上で、仏教の言葉は実に自在である。

Δ粒子をβ脈動として観測する阿頼耶識

β脈動をΔ粒子として感じる前五識と、

そのΔ粒子をΔ自/Δ他に分離し配当する第六識・第七識

* * *

このように考えると「キツネ」が「口を開けられた容器」でもある、という一見すると意味不明なくだりを理解できるようになる。

前回のところで、キツネは「乾くと死に、水に触れると生き返る」などという、なんというか水袋?的なものとして語られたが、これは

乾/湿

含まれるもの/含むもの

というはっきりと分離したΔ二項関係のペアがまずあるところに対して、”この四Δに対する限りでの”中間項を設定しようと思うと、

容器 / 容器の中身

容器を開けることができる者 / 容器を開けることができない者

という四項をβ脈動の干渉波のパターンのようなものとして観測せざるを得ない、ということである。

ここで神話は「容器」でもなんでも、四つのβを抽象的な概念としては考えない。

端的にある乾/湿の対立とペアになった「包むものにー包まれるもの」の経験的な典型が「蜂蜜」だとすれば、その蜂蜜を「包むもの」から上手に取り出すことができる「容器を開けるもの」といえばキツツキのような何かが適当だろう。もちろん、なにもキツツキである必要はない。そしてそもそも蜂蜜を木の中に放っておくことができず、「乾」の中に引っ張り出してこないことには気が済まないという、分離した乾/湿の間に通路を穿つことを”求めてやまない”存在が居る。これは自在に容器を開けることができるキツツキとの対立で言えば、容器を開けたくても開けられない者である。

「Δ包むもの」から半分ずれた「β容器」

そして最後に「容器」が観察されてしまうわけだが、この場合の容器は、Δ項「包むもの」とは別である。

β容器は、容器に穴を穿つものと過度に接近して区別がつかなくなったかと思えば過度に分離したり(だからキツネがキツツキに化けたり、キツネがキツツキに成敗されないといけない)、容器を開けたくても開けられない者と過度に接近したり分離したり(キツネが娘に言い寄る→娘が遠くに逃げていく)、そしてもちろんβ容器の中身「蜂蜜」とも過度に接近したり、過度に分離したりする。

β容器:桶>>/<<β中身:蜂蜜酒

今回の神話の四つの両義的媒介項の対立関係の対立関係の脈動から析出されるΔ項のペア(経験的感覚的に持続して存在する、リアルな日常世界のあれこれ)が何であるかと言えば、それは自然/文化の対立(即自的な自然なるもの、文化なるものではなく、自然と分節される限りでの文化と、文化と分節される限りでの自然)であると、レヴィ=ストロース氏は示唆する。

自然と文化の対立などというと昨今ではちょっと評判が悪いかもしれないが、この場合にいう自然と文化は、主観性に対して即自的・客観的に存在する二つの何か?ということではなくて、あくまでもβ脈動の干渉波のパターンとしての、Δ文化とΔ自然である。

『神話論理2 蜜から灰へ』の116ページあたり、レヴィ=ストロース氏は「蜂蜜酒の起源」の神話群にフォーカスしていく。

まだ蜂蜜酒が知られていない時代。

一人の老人がたまたま蜂蜜を水で割って置いておいたら、発酵した。

老人はそれを飲んでみて、美味いと思った。

仲間たちに薦めたが、みな毒だと怖がって飲まない。

老人は自分は死を恐れないので試してみるといい、飲み干した。

老人はバタリと倒れて意識を失う。仲間は老人が本当に死んでしまったかと思ったが、翌朝になると意識を取り戻し、これは毒ではないと説明した。

人々は、木の幹を穿ってもっと大きな桶を作り、蜂蜜酒をたくさん作った。この時、最初に木を穿って、それを太鼓にしたのは鳥(キツツキ?)であった。この鳥は一晩中太鼓を叩き、翌朝には人間に変身していた。

蜂蜜酒の起源神話では、蜂蜜の発酵を促すための容器である「桶」と、発酵の結果として生産される「蜂蜜酒」が、人工物、文化的技術的生産物を象徴する。

人工/野生

この二項対立を、神話のしめくくりに置かれるΔ二項に設定したい。

そこで、木に穴を穿ち、太鼓、または桶(発酵のための)を作ることが、β脈動のダイナミックな動きそのものとして浮かび上がってくる。

内/外

木の内部>>↓穴を穿つこと↓<<木の外部

↓

桶・太鼓

(文化・人工物)

ここで内/外の間で穴を穿つことが上手な「キツツキ(人間に変身する鳥)」の結合的媒介作用が際立つ。これとセットで(この神話には登場しないが)「棘が刺さった」と、いわば”失敗した穴あけ”とともに夫婦仲を裂こうとして失敗する「キツネ」的なの分離的媒介作用との対立が、際立つ。

採ったばかりの蜂蜜(自然)に対して、発酵させた蜂蜜酒という「文化」に属する人工物を発酵させるプロセス。

そのためには、乾燥した乾季の産物である生の蜂蜜と、湿った「水」を「桶」のような「口の開いた包むもの」で組み合わせること。

乾/湿

蜂蜜 >>↓<< 水

桶

↓

蜂蜜酒(人工物)

内/外、乾/湿、あるいは昼/夜、長/短、上/下、火/水といった、経験的に端的に与えられている原初的な対立の両極を、「桶」や「蜂蜜」という両義的媒介項において一旦ひとつに結合=短絡=ショートしたところから、その短絡の産物として、自然と対立する限りでの文化(自然と文化の分節)、人間の世界ではない世界と対立する限りでの人間の世界という、現にある人間にとっての世界が分節される。

ここで両義的媒介項が、例えば「桶」”と”「蜂蜜」の二つセット、「蜂蜜酒」と「酩酊する老人」の二者のセット、「桶」と「桶作り」の二者のセット、などであることに注目しよう。

「桶ただひとつだけ」、「蜂蜜だけ」とやってしまうと、「なるほど!世界は桶から生まれたのだ!」という具合に、単一項「桶」が世界の根本原因的なものとしてΔ化してしまう(桶一元論)。

桶が世界生成的であるのは「蜂蜜」で満たされるからであり、同様に蜂蜜が「発酵」するほど長期間保持されながら世界生成的であり続けるためには(どこかに流れていってしまわずに)、必ず桶的な容器が必要である。

この神話では、両義的媒介項もまた、ペアになっている。

それも「容器に満たされた蜂蜜」というように、ひとつに密着したふたつ。一になった二という姿でペアになっている。両義的媒介項こそ「一つになったペアのペア」として語られなければならないことを、この神話は強調しているようにみえる。

三項関係で事足りるのだが、あえて八項関係を強調するメリット

対立する二極に位置する項と”その”両義的媒介項が三にして一、一にして三になる。

三項は同じではないが同じであり、異なりながら等しい。

空海が『即身成仏義』にも記している「アサンメイ チリサンメイ サンマエイ ソワカ」の世界である。

「アサンメイ チリサンメイ サンマエイ ソワカ

[…]大意は、一見等しくない三つのものが実は等しいのだと見抜く意味で、真言宗では「入仏三昧耶の真言」と呼ばれるものです。この見方によれば、三宝や身口意の三密、我身・仏身・衆生身なども、一般的にはそれぞれ別の三つのものと考えられているけれども、深い密教の見方をもってすれば実は同じものであり平等であり、平等でありながら同時に異なった存在として無量に存在しているのです。まさに不同にして同なり、不異にして異なりなのであります。」

加藤精一編『「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』角川ソフィア文庫pp.39-40

アサンメイは同じではないということ、チリサンメイは三つの”異なること”の「同じさ」ということ、サンマエイは”同じでないことと同じであることが同じである”ということになろうか。ここで空海さんが書いていることこそ、神話論理における両義的媒介項の姿である。

* *

さきほど、内/外、乾/湿が「経験的に端的に与えられている原初的な対立」であると、体験的、感覚的に根源的な対立関係だと書いたが、この言い方はあまり良くない。これは上述の神話の場合にたまたまそうだったという話であって、たまたまここでは根源的に見えた、という話であり、あまり根源的ではない。

神話の語りが、その神話の論理のアルゴリズムから、線形に配列された一連の言葉としての実際に語られた神話を生成する場合には、まず、とりあえず、仮に、なんでも良いので、いずれか一組の対立関係にあるペアに注目せざるをえないことになる。それがある場合は木の内/外だったり、あるいは天/地だったり、乾/湿だったり、夫婦だったりするわけである。

どの対立するペアに注目するかは、どれでも構わないというか、どのペアから始めても結果的に浮かび上がる論理の動きの痕跡としてのパターンの構造は同じになる。

逆にいうと、他の項、あるいは他の二項対立に先行し、それらを「基礎付ける」ような「根源的」な項や二項対立があるわけではない。根源とか根本原因のようなことについて語ることができるのは、原因/結果、根っこ/枝葉 といったような二項対立がΔ化して固まった後の話である。

神話論理のキモは、出来合いの固まった二項対立を前提として持ち込まないことにある。神話の論理では、どの項から始めたとしても、その項は他の項に変身・変容していく。この変身・変容は、いずれの項にも決して留まることなく続いていく。さらに重要なことに、この項の間の変身・変容は一直線上で続くのではなく輪を描く。下記の図で言えば、Δ1→β1→Δ2→β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1 と一巡する円環である。

通常のそれ自体として固まったかに見える日常的な項(Δ項)同士の場合、図1のΔ1〜Δ4からそれぞれ毛というか草が生えるように描いたΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-のような、一直線の配列になる。これは私たち人間の身体が、その口と耳が、順番にひとつひとつの音素を並べていくという方法でしか喋ったり聞いたりできないからである(試しに、「あ」と「い」と「う」と「え」と「お」を同時に発音してみていただきたい。母音は(子音も)、口蓋の形とその内部に配置された舌の位置(形)によって決定される振動数であり、「あ」と「い」の干渉波のような振動数を合成することはできるが、その合成波の振動数はすでに「あ」でもなければ「い」でもない。)

オープンなΔ線形配列/クローズドなβ輪

これに対して、神話の論理では、項たちは

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ- の直線ではなく、

Δ1→β1→Δ2→β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1 と一巡する円環を成す。

技術的に直線を描いてしまう人間の音声で、この円環をシミュレートするためには、Δ項だけでなく、β項が必要になる。

すなわち、二つのΔ項の対立関係の「あいだ」に位置し、どちらでもあってどちらでもないという両義的で媒介的なβ項である。β項を対立するΔ項とΔ項の間に挟んでいくことで、口と耳において線形で終端がどこまでいってもオープンだった項目の配列を、円環を成すように閉じることができる。

この閉じた円環、最小構成で四つのΔと四つのβからなる二重の四項関係としての八項関係が”閉じている”ことこそが、そこから多種多様な、あらかじめ限定されない、あらかじめ決定済みではない「無量」のΔを、Δたちを、Δたちの直線的変換系列を生成し続けることを可能にする。

そうであるからして、あるΔの「始まり」「起源」を語ろうとする神話は、経験的で感覚的な二項対立関係の重ね合わせを駆使して、まずこの両義的媒介項を四つ作り出し、つぎにその両義的媒介項が分離したり結合したりする脈動の動きを描き、その脈動の波紋のようなものとしてのΔたちの始まりを語るのである。

*

Δ系列が、予め限定されず、無量に発生する。

このことを明かす上で、二つのΔと一つのβからなる三項関係を、Δ系列を発生させるジェネレータの最小構成だと言ってもよいのであるが、こうするとどうしても、「あるβ項から、他のすべてのΔ項が生じます」といった具合の語りになってしまう。そうすると私たちの正直な言語脳は、「なるほど〜βが原因、Δが結果だ!」と、どこから持ち込んだのかわからない「原因/結果」のΔ二項対立を重ね合わせて、βをΔ化してしまう。

三項関係は、八項関係のひとつのエッジ(あるいはノード)にフォーカスしたものである

原因/結果のΔ対立もまた、Δ1→β1→Δ2→β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1 と一巡する円環の中に組み込まれなければならない。二Δ一βの三項関係は、Δ四項とβ四項が二重になった八項関係の閉じた輪のことをよく知る人が使ってこその「方便」である。

GPT Generative Pre-trained Transformer

せっかくのβ項を、すぐに「根本原因」風のΔ項にトランスフォーム(transform)してしまう、私たちの世代を超えてよく訓練された(pre-trained)、Δ配列生成的(generative)な言語+脳のことを、おそらく数万年前からの偉大な知性たちはよく見抜いていた。

最新のAIが、generativeなpre-trainedされたtransfomer(GPT)として実装できたのは、もともと私たちの言語+脳が、羯磨的にpre-trainedされたgenerativeなtransformer(GPT)だったからである。

Δ

||

Δ

||

Δ

||

-Δ -Δ -Δ -Δ -Δ → ?

||

Δ

||

Δ

||

Δ

いわゆるシンタグマ軸に並ぶΔ項の、最新の一手を、パラディグマ軸にて待機する候補者Δたちの中から、ただ一つだけ、選択する。

この時、先行するΔたちの共起関係と共起する確率が最も高いΔが、パラディグマティックな候補ベクトルたちの中の「どれ」であるのかを計算するのが、GPTのようなAIがやっていることだという。

任意のΔ列の最後に続く確率の高いΔを、あらかじめ学習された分布から選び、つぎつぎにつないでいく。

Generative pre-trained transformer

GPTは、私たちの言語の「声」や「文字列」として観察可能な姿としてのΔ線形配列のオープンな連鎖を、シミュレートしている。

通常のコミュニケーションは、このΔの線形配列で十分である。

通常のコミュニケーションでは、Δ線形配列がオープンであることに起因する困難は生じにくい。

なぜなら、私たちは、一度にそれほどたくさん聞けないし、読めないし、すぐに疲れて黙るし、聞くことをやめるから。

*

それに対して、もし私たちのうちの誰かが、自分の生きる世界について、それぞれのやり方でその「はじまり(はじまりではないことではないこと)」を問い、その始まりを言語的に名づけ、分節しようという苦しくも楽しい行を歩まずにはいられないという心もちになった時、その時にこそ、オープンなΔの線形配列ではなく、閉じた円環をなすΔ1→β1→Δ2→β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1の一巡が必要になる。

なぜなら、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-のオープンな線形配列だけでは、私たちはどこまでΔを繋いで行っても、どこまでもどこまでも進んでも、結局まだ最初の第一Δ項と「おなじ」ところにいるのだと、ふと気づいては絶望的になるからである。偶然に支配された確率的なΔ配列の「線」の上を、どこへ向かうともわからずお先真っ暗で転がっているうちに、ある時突然、藪から現れたジャガーに食べられて死んでしまうのだと想像すると、なんともやるせない。

そんなとき線形Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-が実は、環状のΔ1→β1→Δ2→β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1の周囲に生えた毛のようなものであること、すなわち、メダカの卵の「付着毛」のようなものがジェネレイティブに伸びていくΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δなのだと知ることで、私たちは生まれ持ったこの人間の身体・言葉・心のまま、大変な叡智を、つまりありとあらゆる意識される意味ということの発生の仕方を、楽しく眺めることができるようになるわけである。

神話は、経験的、感覚的に、誰にとってもわかりやすい対立を冒頭に持ってくる。そして、そのその対立する両極の間に位置を取ることで、例えば「キツツキ」や「キツネ」のような項が、そこではじめて両義的になり、媒介的に、分離したり結合したりする作用を働かせることになる。

内/外、夫/婦といったペアの両極の間に挟まれ、打ち込まれ、ねじ込まれない限り、「キツツキ」や「キツネ」と言われても、それ自体の個的で実体的な「キツツキ性」「キツネ性」のようなことが際立つばかりで、神話の論理、Δ四項とβ四項の二重の四項関係の脈動は動かない。

* * *

経験的、感覚的な与件であるような対立関係”だけ”を使って、対立する両極の一方でもなく他方でもないという、どちらか「不可得」な項を最小構成で四つ発生させ、それらが分離したり結合したり、分離と結合の間を脈動するように動かし、そうして改めて、この既知の世界と、それを構成するあれこれのモノたちがはじまったのだと語る。

これがレヴィ=ストロース氏が浮かび上がらせた神話の世界である。

レヴィ=ストロース氏は『神話論理2 蜜から灰へ』で「対立する二つの極からなる体系」が「循環的」で「可逆的」になる動きに注目する。この動きの中で、二項対立関係は、神話の語りのはじめの部分でこそ、「他へと開かれていない」二項の間だけの関係であるように見えるが、神話の語りが進むにつれて、次第に「複数の項を含む他へと開かれた体系へと移行してゆく変形」を演じる(p.196)。

* * * *

急降下と急上昇を繰り返す二羽の鷲と、

シーソー式に交互に頭を出す兄弟

この点で非常におもしろいのが、130ページからの「殺人鳥」と名付けられた神話群である。そのひとつ、神話M142を見てみよう。

人間を食う巨大な二羽のワシと、二人の人間の兄弟との戦いが行われた。

兄弟の戦法はこうである。

まず兄が隠れ場所から姿を現し、ワシを挑発する。

挑発されたワシは上空から急降下して兄を攻撃しようとする。

すかさず、兄が身をかわす。

そして少し離れた別の場所で、今度は弟が顔をだす。

ワシは人間が瞬時に移動したと思い、また上空に舞い上がり、

あらためて急降下して攻撃する。

すると、今度は弟がすかさず身をかわし、少し離れた別の場所に兄が顔をだす。ワシはまた人間が瞬時に移動したと思い、また上空に舞い上がって、あらためて急降下して攻撃する。

人間の兄弟はモグラ叩きのように、同じ場所で隠れたり顔を出したりしているだけである。

それに対して、ワシは急降下してはまた舞い上がるという激しい上昇と下降の繰り返しを強いられる。

そうしているうちに一羽目のワシは疲れ、兄弟に狩られる。

*

人間の兄弟が、シーソーのように、交互に姿を現す。

まず一羽目のワシがそれを捉えようと、急降下と急上昇を繰り返す。

ここで人間×2、鷲×2の四者の関係が組まれていることにまず注目しよう。

この四者の関係、四項関係は、まず端的に与えられている。

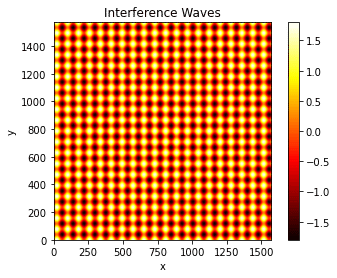

直交する二つの振動

さて、ワシのターゲットは、兄であったかと思えば弟に交代し、弟であったかと思えば兄に交代する。強いて図に表せば、下記のような具合に「姿が見えるもの」の位置が、兄と弟の両極の間を激しく移動し、振動する。

これに対し、ワシも、急降下と急上昇を繰り返す。

強いて図に表せば、以下のようにもなる。

上/下の間で、ワシが取る位置は激しく振動する。

そして、この二つの振動する波が直交する(90°で重なる)。

ここで振動する波を、仮にsin波で描いているが、二つの直交するsin波の干渉パターンをZ軸方向から眺めると、次のようになる。

この図はChat-GPTが生成した

「直交するsin波の干渉波を二次元に描画するためのPythonコード」

で描いたものである。

コードは下記の通りである。

私)

直交するsin波の干渉波を描くpython コードを教えて

ChatGPT)

直交するsin波の干渉波を二次元に描画するためのPythonコード例を以下に示します。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 2つの波のパラメータを設定

amplitude1 = 1.0 # 波1の振幅

frequency1 = 1.0 # 波1の周波数

phase1 = 0.0 # 波1の位相

amplitude2 = 0.8 # 波2の振幅

frequency2 = 2.0 # 波2の周波数

phase2 = np.pi/2 # 波2の位相

# グリッドの設定

x = np.linspace(0, 4*np.pi, 100)

y = np.linspace(0, 4*np.pi, 100)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

# 2つの波の重ね合わせを計算

Z = amplitude1 * np.sin(frequency1 * X + phase1) * np.sin(frequency2 * Y + phase2)

# グラフを描画

plt.imshow(Z, cmap='hot', origin='lower', extent=[0, 4*np.pi, 0, 4*np.pi])

plt.xlabel('x')

plt.ylabel('y')

plt.title('Interference Waves')

plt.colorbar()

plt.show()

このコードでは、NumPyパッケージを使用して格子状の座標を作成します。

linspace関数を使って0から4πまでの範囲を100等分し、x座標とy座標の値を生成します。

次に、2つの波のパラメータ(振幅、周波数、位相)を設定します。

それぞれの波をamplitude * sin(frequency * X + phase)の形で計算し、

X座標とY座標の値に応じて干渉波の高さを計算します。

最後に、imshow関数を使用して干渉波の二次元グラフを描画します。

カラーマップには'hot'を使用し、origin='lower'で座標原点を左下に設定します。

extentパラメータを使用してx軸とy軸の範囲を指定し、カラーバーを表示するためにcolorbar関数を呼び出します。

コードを実行すると、直交するsin波の干渉波の二次元グラフが表示されます。

必要に応じて、波のパラメータやグラフの設定を変更してください。スケールを変えると下記のようにもなる。

反復されるパターンの最小構成を取り出すと、下記のようである。

たがいに分節される四つの領域のセットになる。

この黒とか黄色の四つの領域のそれぞれは、あくまでもその隣り合った上下左右の領域との”差異”によってのみ、相対的に「他方ではないーそれ自体ではないものではないもの」として浮かび上がってくるパターンである。

そう、これはこういう形の「もの」がそれ自体としてあるのではなく、あくまでも二つの振動する波の干渉縞なのだ。

*

ただ、私たちの日常の言葉がそうであるように、いきなり与えられた四項のセットでは、それぞれの項がそれ自体として固まったものとしてあるかのように「妄想分別」されがちである。つまり「波」の縞であるはずのものが、粒子的な固形物として、観測されてしまう。こうなると、私たちは固まった四者の関係の「外」に出ることができなくなってしまう。

* *

固まった四者関係の外に出るためには、私たちは、四者からなる最小構成単位が粒子状の固形物ではなく、波の縞だということを思い出さねばならない。

そこで、上の図でフォーカスする領域を少し広げてみよう。

この図では、色が黒いところが干渉波の高さが低いところ、

色が黄色のところが干渉波の高さが高いところである。

ここで、四つの「低」と五つの「高」(逆でもいい。四つの「高」と五つの「低」でもいい)からなる、まるで胎蔵曼荼羅の中台八葉院の四菩薩と五如来ような関係が見えてくる。

数学風のsin波の話から、いきなり密教の曼荼羅の話になるとは、一体なにごとかと思われるかもしれない。この点について詳しいことは下記の記事に書いているので、ぜひ参考になさってください。

* *

この、どちらがどちらかよく分からないようなあり方で交互に姿を現す兄弟と、急降下と急上昇を繰り返す二羽のワシの神話は、二極の間で振幅を描く振動を、直交させる。そうすることで、ほぼ最短経路で、神話論理の中核にあるアルゴリズム、つまり下図で「β」と表記した四つの項が、互いに区別できないほど接近=結合したかと思えば、また遠ざかる=分離する、分離と結合の脈動をモデル化している。

図3における「黒色」四領域が、この図4では青丸である。

図3における「黄色」五領域が、この図では四つの赤丸と中心点である。

「殺人鳥」の神話はさらに続く。兄弟は、一羽目のワシを狩ることに成功したものの、二羽目を狩ることには失敗する。

成功/失敗

一羽目と同じように二羽目を攻撃したが、兄弟のうちの一方が疲れていたのか身をかわし損ね、ワシに一撃され、首を落とされてしまった。

残された兄弟はワシとの戦いを諦め、落とされた兄弟の首を拾って木の上におくと、逃げた同胞たちを探す旅に出た。そしてサバンナを彷徨う途中、火を使って狩をする鳥、焼け跡で焼けた実を拾う鳥、湿った森で身を集める猿たちと順番に出会い、最後は同胞たちが水汲みにくる泉にたどり着いた。

>>火から水へ、空から樹上へ、そして水辺へ

対立する両極の間での移動・移行

男は水辺で美しい娘と出会い、結婚を申込み受け入れられる。

夜になって、男は娘の家を訪れたが、体が大きすぎ、娘の家の壁を壊してしまった。男は娘の家族に自己紹介し、義母に狩の獲物を送り、結婚を認められた。

>家族を媒介とする結合

*

その後、男は妻とともに蜂蜜を取りにいった。

男は木に穴を穿った。

妻がその穴に手を突っ込むと、抜けなくなってしまった。

>道具による内/外、夫/婦 β四項の過度な結合

男は妻を取り出そうと斧を振るうも、妻を切り刻んでしまう。

>道具による内/外、夫/婦 β四項の過度な分離

姉妹を切り刻まれたと知った兄弟たちが怒り、男は復讐され、火で焼かれ、灰になった。その灰はシロアリの巣になった。

>家族を媒介とする分離

兄弟は同じ作戦で二羽目のワシも狩ろうとしたが、今度は人間の兄弟のうちの一方が疲れてしまい、身をかわし損ね、やられてしまう。兄弟が分離するのである。

兄<<</>>>弟

それまで「二人で一セット」で行動していた兄弟が分離する。

この神話、ここまではβ四項の分離と結合の振動を描くくだりであったが、ここからΔ項を固める方向に転換する。

β脈動→Δ分離

この兄弟そして二羽の鷲との分離の後、生き延びた狩人は、燃える火から燃えた後、そして水気を含んだ森を経て、水辺へと、乾/湿のあいだを中間を埋めながら間隙を切り開いて両極を分離していくように歩む。さらにそこで、空の鳥から樹上の猿、そして水辺の人間へと、天/地、動物/人間のあいだを、これまた中間を埋めながら間隙を切り開いて両極を分離していくように歩む。

そして新たな結合「結婚」のモチーフへと進む。

この神話が面白いのは、ここでいわば第二のβ四項関係が出てくることである。β四項関係は最小構成でひとつ必要だが、ふたつあってもよい。特にβ四項の脈動を強調するためには、β四項関係が複数あるほうがよい。

β四項関係は脈動する「波」たちが描く干渉パターンなのであるから、幾重にも重ねた方が、よりぐるぐると回っている感じが出て、おもしろいというものだ。

*

ここで狩人の男は「家の壁」という容器的なものに穴をあけたり、蜂蜜を取るために木に穴を穿ったりと、「包むもの」/「包まれるもの」、内/外の対立の間で境界面に穴をあけ、通路を開くように動く。ここで「容器」と「蜂蜜」のペアが、β項のペアとして観測されうるものであることは前述したとおりである。

ところがここで過剰な結合が生じる。

妻の手が蜂蜜を蓄えた木(容器)に穿った穴から抜けなくなってしまう。内/外が区別なく繋がりっぱなしになってしまう。

これはまずいということで、なんとか分離しようとするのだが、今度は真逆に、過剰な分離が生じてしまう。手が抜かないからといって、体ごと切り刻んでしまうのである。

過剰な結合と過剰な分離。

β的な分離と結合の振動のあとに、男と妻の婚姻関係は分離し、男と妻の家族との関係も離れ、男もまた生の世界から離れる。

こうして世界は「分離」に支配される、Δ的な領域に入る。

* *

ここで、復讐されて焼かれたβ狩人の兄弟のひとりが「灰」になる。

『蜜から灰へ』の「灰」の登場である。灰の話はながくなるのでまた今度。

猿かに合戦?

つづけて『神話論理2 蜜から灰へ』の145ページに掲載された神話M228をみてみよう。

ある日、老婆が孫たちを連れて、木の果実を採りにいった。

老婆は籠を手に持って、孫たちに木に登るよういった。

孫たちは木に登り、熟した実をみんな食べてしまった。

そしてまだ熟れていない青い実を老婆に向かって投げつけた。

*

老婆は怒った。

怒られた子供たちは「インコ」に変身し、空へと飛んで行った。

一人、地上に残された老婆は、アリクイに変身した。

そして道すがらシロアリの巣に穴をあけながら、森の中へと去った。

この神話、日本昔話の「さるかに合戦」にそっくりである。

自分では木に登ることができない老婆の代わりに、孫たちが猿のようにするすると木に登る。そして熟れた実をすべて貪り食ってしまって、熟れていない青い実を樹下の老婆へと投げつける。

まず老婆と孫という、老若の差はあれど、同じ一つの家族である者たち(同じ家族という点で区別がない)が、樹上と樹下に分離する。

そこで「孫」たちは、熟れた実を貪り、これと過度に結合する。

ここで「老婆」は熟れた実を得ることができず、実から過度に分離される。

そして「孫」たちは、青い身を投げることで、これと過度に分離する。

また「老婆」は青い実にあたり、これと過度に結合する。

老婆<< 樹 >>孫

老/若

樹下<< 樹 >>樹上

|| ||

投げつけられた熟していない青い実 / 貪られる熟した実

|| ||

地 <<<< 樹 >>>> 空

老婆はアリクイに変身<< >>>>孫はインコに変身

大地から空へと伸びる「樹」という、天/地の中間に位置を取る両義的媒介項において、青い実/熟れた実、老婆/孫の四つのβ項が、過度に結合したかと思えば過度に分離する、一方が結合したかと思えば他方が分離するという「脈動」ともよびうるパターンを描く。

*

老婆は怒り、分離と結合の間で脈動していた孫/老婆の間の関係が、決定的な分離へと向かう。

孫たちは鳥に変身し、祖母のもとを離れ、空へと飛び去っていく。

老婆と孫との過度な分離が決定的になる。

祖母はアリクイという大地を歩き大地の「中」へと穴をあけて頭を突っ込む生き物に変身し、森の中へと姿を消す。

こうして、大地と天空、人間が生きる地上の世界と人間がそこへ浮かび上がることのできない空の世界とが、はっきりと、混じり合わないように、Δ分離される。

変身の循環

レヴィ=ストロース氏はこれらの神話における「変身」に、特に「変身の循環」に注目する。

「アリクイへの変身とカピバラへの変身が、一対の対立として機能していることがわかる。アリクイには歯がなく、カピバラは齧歯類の中でも最大の種であるから歯が長いと言えないだろうか。熱帯アメリカ全域で、カピバラの鋭い門歯はカンナやタガネを作るのに使われ[…]。解剖学と技術的知識に基づく対立が、系統的に利用されていても驚くにはあたらない。どちらの動物に変身するかは、自分自身の食い意地か他人の食い意地かによって決まるのであり[…]この変身はまた、高と低、湿と乾、若年と老年という軸で三重の離別をもたらす。」

「変身」の循環から「離別」が帰結する。

つまり高/低、乾/湿、老/若といった経験的で感覚的な対立の両極が、もうその後は二度と混じり合わないような具合に分離する。

他にも、

空と水(空中と水中)の対立。

天の川の中の星のない「二つの部分」の対立。

この「二つの部分」の日没直後の位置関係と夜明け前の位置関係との対立。

雨季と乾季の時期的な対立。

定住生活と移動生活の空間的な対立。

成人と未成人の対立。

(蜂蜜を採ってすぐに食べず蜂蜜酒にするなど)遅延された消費と、遅延されない消費との対立。

慎み深いことと、慎みがないこととの対立。

こうした対立する両極のあいだの、神話の語りの最後における「離別」が、分離が、「変身の循環」から帰結する。

そしてレヴィ=ストロース氏は「変身の連鎖」が分離する二極の間の「離別」の軸にも、垂直方向と水平方向の対立がみられると指摘する(p.151)。

至る所で、神話の語りの締めくくりにおける離別=分離と、そこに至るまでの「変身の連鎖」が、経験的な様々な対立関係を順番に並べることで描かれていく。

下記の図でいえば、ある個々の神話の語り締めくくりにおける離別=分離は、Δ項の二項対立である。Δ項においては、対立する二項は火と水のように決して混じり合うことなく、互いに鋭く対立し、分離したままになる。

これに対して「変身の連鎖」は、β四項の間の結合と分離の脈動である。

β四項は、過度に結合し密着することにより、どれがどれだか区別できないほどになったかと思えば、些細なことで喧嘩別れしては分離し遠ざかり、遠かったと思えば今度はまた別のβ項と密着してみたり、また分離してみたりする。ここであるβ項から他のβ項への「変身」のようなことも生じるわけである。

このように、β四項の間の「変身の連鎖」の途上で、βからβへの変化の中間に、順にΔ項を析出し、そしてΔ項の二項対立関係の間を決定的に分離していく。

なんであれ、あるひとつのΔ項(経験的に他とは明らかに異なるものとして感覚、知覚、言語化されるなにか)の「起源」を考えようという場合、そのΔ項を他のΔ項に置き換えることを繰り返しては、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-のオープンの線形配列を伸ばしていくのではなく、閉じた、クローズドな、β四項の「変身」の連鎖(輪)を結んでは、いずれか二つのβ項の中間あるいは「どちらでもなく、どちらでもないでもない」ポジションを開くこと。

この第一のβ項と第二のβ項の、どちらでもなく、どちらでもなくもないポジションこそが、私たちの意味的な世界で独立自存するかのような顔をした実体化したΔ項の場所なのである。

おわりに

ここで思い出すのは、やはり最近の文章生成AIのことである。

今のGPT型の文章生成AIが、言葉と言葉の間の連鎖の統計的にありうる確率に応じて語の直線的連鎖を生成しているものだとすれば、その個々の語を「Δ項」的に限定する(つまり他の項と完全に分離されて、決して混じり合うことのない項として扱う)ような「学習」を強化する方向に向かうのか?

それとも「β項」的に、つまり「通常はありえない」ような「変身」や、過度な結合と分離のあいだの振動を楽しむことを「学習」させるのか??

Δ線形配列としての表層言語あるいは、表層の意味分節。

そしてβ脈動としての深層の言語。

深層の言語の動きを表層言語の線形配列の上に写像した「変身の連鎖」。

「知能(intelligence)」ということには、表層と深層がある。

分離されたΔ項だけを見る表層の知能と、β項の間の変身の連鎖が結ぶ輪を描く深層の知能、そのふたつのあり方が見えてくる。

あとは、AIに、あるいは私たちひとりひとりの「心」に、表層だけでなく、深層の知能を「実装」するか? あるいは「できるか」という・・。

* *

深層/表層に、Δ線形配列/β脈動。

この辺りのことは『神話論理』を何年もかけて精読して解きほぐしていかなくても(もちろん、私はそれを楽しんでいるわけですが)、すでに1200年くらい前には空海さんが『吽字義』にコンパクトにアルゴリズムだけ書いて下さっているので、世のAI開発者の方々におかれましてはぜひ『吽字義』を。

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。