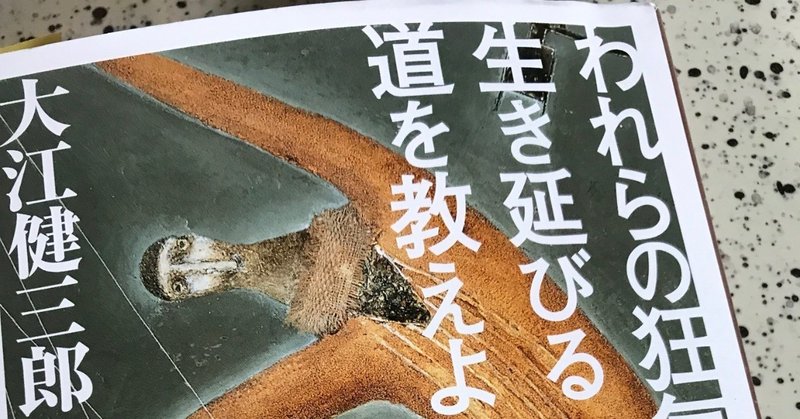

詩の言葉/小説の言葉/「ひとつの臓器のような詩」−読書メモ:大江健三郎『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』

大江健三郎氏に『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』という短編集(中編集?)がある。

その冒頭「なぜ詩ではなく小説を書くか、というプロローグと四つの詩のごときもの」において、大江氏は「詩の言葉」と「小説の言葉」を区別し、対立させ、その差異を際立たせる。

小説と詩、言葉の「ふたつ」の姿が交わるところに、言葉が言葉として「ひとつ」である姿を浮かび上がらせる。言葉は、ふたつでありかつひとつであり、動きつつその静止した姿を演じる。

実質と機能

大江氏は、言葉を「実質」と「機能」からなるものであるとする。

大江氏が「実質」と呼ぶのは、言葉の表面を覆う外被のようなものであり、「機能」と呼ぶのは、その外被に覆われた中身である。

外被と中身。

このふたつは互いに区別できる別のものであるが、ふたつでひとつである。外被があるからこそ中身がまとまったひとつのものとしてあり、また中身のまとまりが外被を要求する。

小説の言葉、あるいは「落花生」

小説の言葉の実質は「ほとんど実質といえないほど軽い」という。「機能をより充実させるために、言葉の殻はできるかぎり薄くなければならない。しかし充満した機能が外被をつきやぶってしまわないように強靭な殻でなければならない」。それに対して、小説の言葉の機能はまさに「小説の主役」である。

小説の言葉の外被と中身、実質と機能の関係は「落花生」のようであると大江氏は書く。実質が落花生の殻であり、機能は中身の食べられる部分だ。

落花生。その殻は薄く軽いが、その構造によってしっかりと中身を保っている。

人間は、パリッと殻を破り剥がしては、中身を取り出し落花生を食べる。小説の言葉を読む者は、次から次へと落花生を食べるように、その薄くて軽い「実質」の殻を破っては中身を取り出し、口に運んでいく。

詩の言葉、あるいは放射性物質を包む鉛の殻

それに対して、詩の言葉では、機能と実質を、機能とそれを包み込む殻を「わけることができない」という。それは放射性物質とそれを包む鉛の殻に例えられる。

放射性物質を包む鉛の殻。その殻は、間違っても落花生のように気軽に剥いてしまえる代物ではない。殻を外した瞬間、その中身は四方八方の宇宙の彼方へと飛び去っていく。

機能と実質がひとかたまりになった詩の言葉は、そのひとかたまりのままで、それを読む人の中に残り続ける。

詩を読むということは、機能と実質とが「ひとかたまりの錘」となったものが「肉体=魂のうちにしっかりくいこんでしまう」ことである。食い込んだひとかたまりのものは、いつまでも、その肉体が死を迎えるときまで、そのまま残り続ける。

「詩には、読みおえるということがない。いったん人間が詩に遭遇すると、その出会いはつねに進行中である」p.15

※

小説の言葉は、少なくとも表向きには、日常生活を支えているものと同じコードによって安定した意味を保つそぶりをしている。

小説の言葉の文字を眺め、それを声にだして読み上げるとき、私たち読者はいちおう素朴に、そこに「何のこと」が書かれているのか、わかったつもりで先に進むことができる。それができるからこそ、小説を手に取り、次々とページをめくりながら、物語を追いかけることもできる。

「われわれが子供の時分から、優秀な従兄の評判は親戚じゅうで高かった。」

もし、この「われわれが子供の時分から」という言葉それ自体の実質の重厚さに当惑し、その中身の「意味するところ」を剥き出すことができないようであれば、つまりここから「おそらく親戚の子供たちの話がはじまるのだろうな」とあたりをつけられないようであれば、この小説をこれ以上先へと追いかけることは難しい。

日常のコードに支えられた安定した意味から始めて、その意味の体系そのもののの異なる人間の間でのズレと複数性や、体系の流動性、その変容、生成の様を垣間見せていくことが、小説のおもしろさである。しかしそのおもしろさを味わうためには、少なくとも、一言一句それ自体は、日常のコードに支えられた体系の中から始まることを認めないといけない。

それを認めたところから、とりあえず始めることができるからこそ、私たちは落花生の殻をむくように、小説の言葉からその実質を、外被を取り除き、その中身の「意味するところ」を一応みんなで寄ってたかって同じように取り出せるのである。

※

それに対して詩の言葉は、その実質の表面で、私たちの存在に食い込んだまま、もうそのままである。

表面の実質を剥がすことも、中身を取り出すこともできない。その実質=機能の塊は、あくまでもひとつの塊でありつづける。そしてその塊は、おそらくそれ自身の重力によって、他の言葉を引っ張り寄せる。詩の言葉の錘に引き寄せられると、もともと落花生のような顔をしていた他の言葉たちもまた、どうにも不穏な影を引き始める。

この落花生は、開かないほうがよいのではないか。

ここから先は

¥ 180

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。