1項に8項を幻視する叡智 −レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(18)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第18回目です。

これまでの記事を読まなくても大丈夫。

今回だけでお楽しみ(?)いただけるはずです。

前の記事で、人間とAIがハイブリッドになっていく中で、近い将来「ことば」ということがどのようになっていくのか、その可能性をどのように考えることができるのか、といったことを考えてみた。

この「人間の」でもなく「AI(人工知能)の」でもない、「ことば」の力について想いを巡らせる上でレヴィ=ストロース氏が『神話論理』で探求している「神話の論理」は重要な手がかりになる。

二重の対立関係

『神話論理1 生のものと火を通したもの』の209ページにレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「火の起源に関するジェの神話は、同じテーマをもつトゥピ=グアラニの神話と同様に、二重の対立を使っている[…]。それは生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったものである。生のものと火を通したものを結ぶ軸は、文化の特徴を示し、新鮮なものと腐ったものを結ぶ軸は、自然の特徴を示している。加熱調理は生のものの文化的変形であり、腐敗は生のものの自然的変形である。」

p.209

生のものと火を通したものは対立するが、「加熱調理」を媒介として、ある同じ生のものが火を通したものへと、一方から他方へと変化する。加熱調理の前後で、同じものが火を通したものであり生のものでもあった、という一即二の関係にある。

新鮮なものと腐ったものも対立するが「腐敗すること」を媒介として、ある同じ新鮮なものが腐ったものへと、一方の極から他方の極へと変化する。腐敗の前後で同じものが腐ったものでもあり新鮮なものでもあった、という一即二の関係にある。

生のものと火を通したものは、前者が後者に変化変身することで、はじめて対立する両極へと分節する。新鮮なものと腐ったものの、前者が後者へと変化変身することで、はじめて対立する両極へと分節する。ここが重要である。対立する二項が対立するようになるのは、二項の間に変化・転換・翻訳・変成の動きが動くからである。

そして加熱調理と腐敗もまた対立する。

加熱調理と腐敗の対立は、文化的変形と自然的変形の対立である。

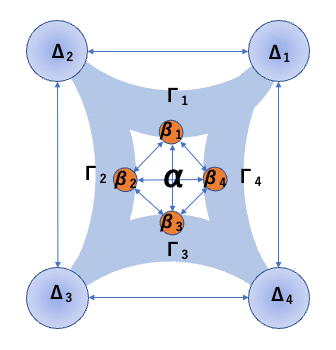

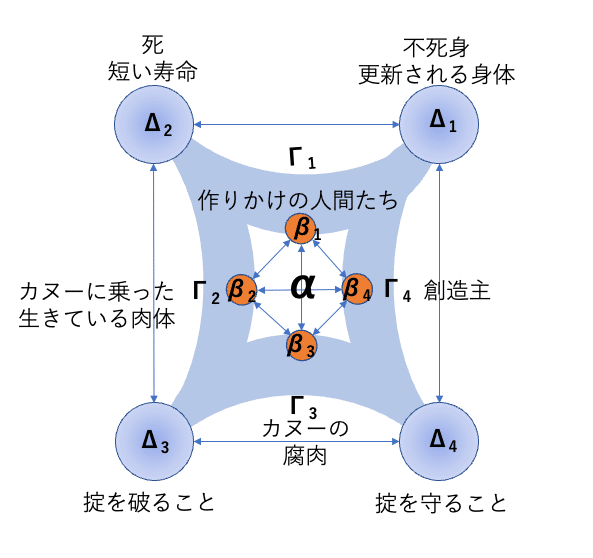

この話を二重の四項関係の図で表現しなおしてみよう。

ここに自然から文化への変形と、文化から自然への変形、逆方向の二つの変形が区別され対立する。

ここはさらに最重要である。

変化・転換・翻訳・変成の動きもまたひとつが単独で自存するわけではなく、逆方向の動きとして対立しようとする二つの動きを分節する動き(β1<>β2)によって切り分けられた二項である。そしてさらに、この”β<>→β2”の「動き」もまた、β3<>β4の二つの動きを分節する「動き」と対立することで、二項対立関係の片方の項としてその輪郭を区切り出される。

「音を立てると死ぬ」

二つのΔの間の変換として、二つのΔを用いて記述されるΓの”つなぐ”動きと、Γの媒介性を一身に体現するβたち四者の絡み合いに注目しつつ、レヴィ=ストロース氏が取り上げる神話をみてみよう。

”自然由来の人工物”である大小ふたつ(βは単独では存在せずペアになっていないとけないので、大小二つという話になるのだろう)の「がらがら」の起源にも関連する話で、レヴィ=ストロース氏は「音を立てると死ぬ危険(音をたててはならない)」のモチーフに注目する(p.215)。

「音を立てたはならない」のモチーフも二つの方向に分かれる。

1)一方では「主人公が他の人を音で挑発してはならない(音を立てると殺される)」。

2)他方では「主人公はいかなる音にも挑発されてはならない(音に応えてしまうと殺される)」。

音に挑発されて行動してしまったことで、不老長寿だった人間たちが、寿命で死ぬようになった、とする神話がある。「短い寿命」の起源神話M70等である。

火の起源神話における「短い寿命」の分節

α未分離:

時の始まり、人間たちは祖先”カボイ”と共に地底の穴に住んでいた。

M70

この手の神話のはじまりに登場する「人間」は、今日の私たちがそうである経験的な人間ではない。神話の最初の人間は、人間”以前”や人間”以外”の存在、神や精霊や、人間以前の祖先たちと区別がない存在であり、現在の人間がそこから分節してくる以前の者である。

β分離:

地底は外が夜の間に太陽が輝き、外が昼の間、暗かった。

ある時、アカノガンモドキという鳥の大きな鳴き声に誘われて、カボイと何人かの人間が穴の入り口まで来た。身体が大きなカボイは通れなかったが、人間は小さく、穴を通り抜けることができたので、はじめて外界に出てみた。外界で人間たちは果物やミツバチ、蜂蜜、そして枯れた(死んだ)樹木を見つけた。

M70

昼が夜に短絡し、夜が昼に短絡する、夜こそが昼で、昼こそが夜であるという未分離・未分節を置くが、この昼と夜との間には、両者の間に移行がある、ということを抑えておきたい。昼は夜に転換するし(β→Γ)、夜は昼に転換する(β→Γ)。この転換する逆方向の動き二つがペアになっていることが、昼夜短絡のモチーフの要点である。

そしてこの次に、くだんのそれに誘われてはいけない大きな音が登場する。M70ではそれは、アカノガンモドキという鳥の鳴き声である。

引用:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Cariama-cristata-DC.jpg

地底の洞窟の中という”未分節”を象徴する状態から、地下と地上の境界をなす、つまり地底と地上をそれぞれ”ではないもの”として分節する、洞窟の入り口へと人々が移動する。未分離か分離へと向かう。

この対立する両極のあいだの移動へと人々を誘うのがβ→Γ項としてのアカノガンモドキである。

レヴィ=ストロース氏はアカノガンモドキを「太陽のかつての愛人だった」とする話を紹介している。「雨降りにしか鳴かないので、この鳥は太陽を呼び求めているのだ」という話が人々の間に伝わっているという。

大きな音は、距離が離れた二つの事柄の間を、空間を超えて結びつける。

特に文字のない時代、大きな音、大きな声こそ、距離が離れたもの同士の間を結びつける代表的な手段であったことだろう。

そして大きな音が聞こえるということは、大きな音が聞こえないということと対立している。ある音が大きいかどうかは、それと対立する音の小ささとの間で相対的に決まることである。大きな音は「静寂と音」の対立関係を聴覚的感覚において分節する。そして神話では、この聴覚における対立が、他の感覚における対立と「等価」の関係に置かれると、レヴィ=ストロース氏は書いている。

「音を発するものたちは、他の感覚器官に属する含意もそなえていなければならないのである。それらは、さまざまな感覚器官に属す対立の体系にある同型性を表現でき、それゆえ生と死、植物性の食物と食人、腐敗と腐敗しない、柔らかいと堅い、静寂と音を結びつける等価関係からなるある集団をひとまとめにして提示できる操作子なのである。」

p.222

さきほどの鳥は、分かれたものの間を繋ごうとする。

この鳥の呼び声に答えてしまうことが、この神話では分かれた二極の間を移動することと同じになる。

つまり自分たちがもともと居た未分の場所が、未分と非-未分(無分節と分節)の区別すらない「未分(α)」ではなく、あくまでも分節と対立する限りでの非-分節(Γ)なのだ認めることになる。

未分を非-未分と対立する位置に置くことで、非-未分の世界が(つまり私たちに馴染みのある経験的区別で画された世界が)意味的に始まるのである。

ここで「音を発するもの」は、上の図式でいうβ→Γの分離したり結合したりする脈動を端的に象徴できる。レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

*

そしてここで死んだ木=枯れ木(β→Γ)の登場である。

枯れ木こそ、料理の火(β→Γ)を焚くものである。つまり、枯れ木と料理の火のペアこそ、上で書いた「自然」と「文化」の間の移行を体現する象徴である。

レヴィ=ストロース氏は「料理をするということは、「腐った木の呼びかけを聞く」ことである」」と書いている(p.219)。人々が枯れ木に出会う(経験的世界における枯れ木の意味を知る)ということは、料理の火に出会うことと同じである。

そしてこの神話は、料理の火の起源について語ると同時に、短い寿命の起源についても語る。意味分節の八項関係は、一挙に分節するのである。

Γ分離しながらの結合:

人間たちは見つけたものを穴に持ち帰りカボイに見せた。

カボイは枯れた木をみて、「地上ではすべてが死ぬ運命にある」と悟り、「不老長寿でありつづけるためには、地底に居続けた方が良い」と言った。地底では人間たちはとても長生きだったのである。

Δ分離:

しかし、一部の人間たちはカボイの言うことを聞かず、地上に出て行って住み着いた。こうして地上の人間は地下世界にいた頃よりもずっと早く死ぬようになったのである。これが短い寿命の起源である。

M70

どのような起源神話でも、実際に言葉に託されて語られた部分では、ある「一つ」の経験的事柄の由来にフォーカスしているように見えるかもしれないが、権利の上では同時に四つの経験的事柄の起源を同時に分節しているのである。

1は4の中のひとつとして、はじめて1になる

しかも最外殻のΔ四項は、それぞれ別々に他とは無関係にそれ自体として存在しているかのような顔をしているが、実はΓ〜βの動きの中では、異なるが同じ、四即一につながっている。四つに分かれながら「おのおの離れず」である。

では、料理の火=枯れ木と、短い寿命(つまり死)は経験的にはどのようにつながっているのかといえば、料理の火は枯れ木、乾いた木、死んだ木を燃やしたものである。枯れ木と料理の火はそもそも不可分である。現代文明でガスコンロを使っているものからすると、薪と無関係な調理の火の方にむしろ馴染みがあるが、ガスコンロがないところでは死んだ木と料理の火は別々でありながら同じこと、二でありながら一である(β→Γ)。

またレヴィ=ストロース氏は、これらの神話を語り継いできた南米の先住民が焼畑農民であった点にも注意を払う。彼らが食料作物を生産するためには、植え付けに先行して森の木々を焼き殺さなけれならない。食糧の栽培と調理、この二つの段階で、二重に死んだ木、木が死ぬことが関与する。

Super Δ → Super Δ → ・・・

人類は、それぞれのありふれた日常の中では、たとえば「薪」とか「料理の火」とか、あるいは「死」ということは、それぞれそれとして他とはっきりと区別されて”ある”と思っている。

しかし、ふと、それらの事柄の始まりを、つまり自分が慣れ親しんでいる世界の「始まり」を考えようということになった時、私たちはそれらの事柄が”なかった世界”のことを考えなければいけなくなる。料理の火でも、短い寿命でも、それらのことが”なかった世界”から”あるようになった世界”への移行について、言語でもって語る。

このとき「実は生と死は不可分で同じことある」とか「料理の火と、非-料理の火(調理しないこと)は不可分で同じことである」という具合に、上の八項関係の図でいう対立関係の対立関係にある四つのΔをショートすることで、無分節、分節以前、分節の始まり、世界の始まり、世界の創造について語ることもできる。そしてこの四つのΔを「ひとつ」にまとめたもの〜四つのΔに区別がないことに、何か特別な名前、たとえばΖ(仮)を付与することもできる。

しかし、人間の業というものは深いものらしく(?)、すべてのΔがそこに帰一する「Z(仮)」といったことを言った瞬間、それは新手のΔ1に、超Δ1、スーパーΔ1になってしまうのである。そしてこのスーパーΔ1もまた四つのスーパーΔのセットの一角である。

そうなると思考を徹底したい人は「区別が始まる前の話をしたいのに、まだ区別がされた後の四項関係の中に止まっている!」と気づいてしまう。そうしてスーパーΔ1〜4を「ひとつ」にまとめたもの〜四つのスーパーΔに区別がないことを考え、それに何か名前を付与する、ということになるのだが、そそれもまた超スーパーΔ、超超Δであり、さらに別の空間のΔ四項関係のうちの一角に収まってしまう。

この操作、アルゴリズムをいくら反復しても、結局「釈迦如来の手のひらの上」ということになる。

四つのΔをΔのまま短絡すると、別のΔのセットに空間が変換されることにはなるのだが、しかし”世界の起源”を思考することが本当にふれたいこと「α」には触れることができない。

神話の思考はこのことをよく知り抜いており、Δ四項関係を相手にしない。

いや、相手にしないという言葉は乱暴かもしれない、神話はあくまでも経験的区別、Δ四項関係の中で考える。

ただし神話は、Δ四項関係をそれそのままでは扱わない。

神話はΔをβ→Γの分節する動きの影としてみる。すなわちβ四項関係に対する中間項の位置を占めるものがΔである、と考えるのである。

そしてこのβ四項関係は、その一角を占める項を、決してひとつのポジションに止めてしまわない。β四項関係をなす「項」とは「Aか非Aか不可得」とか「本不生」と呼ばれる分節の非-静態である。

そしてこの四つのβ、四つの「Aか非Aか不可得」が互いにどちらか不可得という関係にあることによって、αのことを、言葉のシステムのなかには決して分節できなαのことを、その象徴を、シンボルを、言葉のなかに浮かび上がらせる。

二項対立の対立の方向

神話にはいくつもの二項対立が登場する。

神話が言葉で語られる以上、項たちはひとつづつ順番に、その名で、それを呼ぶ言葉の姿で、登場する。

そして言葉で呼ばれた項たちは一列を形成しながら、ある一つの項は、自分とペアになる相手方の項を指名していく。

こうして姿を現した二項対立関係が、別の二項対立関係と、対立関係を織りなしていく。

なんだか複雑なことになってきたな、というところであるが、その言葉の上での複雑さの背後には、言葉では直接記述できない一貫した論理がある。

その複雑さは縺れているどころか、むしろ逆に極めて端的明瞭なアルゴリズムで動いている。

その高次元の動きを、言語の線形性に写像してしまっているために、よくわからなくなる。ということで、これを少しでもわかりやすいように描き直してみたのがこの間なんども使っている八項関係の図である。この図式は胎蔵曼荼羅の中台八葉院を参考に作成したものである。レヴィ=ストロース氏はこれとは異なる図式を描いていくので、それについては、じっくり読みながら解いていきたい。

『神話論理I 生のものと火を通したもの』では、まずこのいくつもの二項対立が複雑に絡み合う様が明らかにされる。そして、この二項対立の絡み合いが、言葉の上では複雑にもつれ、一貫しない矛盾を呈しているように見えながら、実はそれが、一貫した論理で動くアルゴリズム(構造)の動いた影であることが指摘される。言語そのものではない構造が動き、言葉の線形配列の上にパターンを描いているのだ。

3番目のカヌー

『神話論理I』の「五感のフーガ」で紹介される神話(M76)見てみよう。

個人的に、とても美しく、かつ、おそろしい神話だと思う。

α未分離:

造物主は人間を不死身にしようと考え、作りかけの人間たちに命じた。

・水辺に行って待つこと。

・順番に二つのカヌーが通るが無視すること。

・3番目のカヌーには不死の精霊が乗っているので、これに挨拶し、抱擁せよ、と。

β分離:

人間たちが造物主と別れ、水辺に行って待っている。

すると、最初のカヌーが来た。そこには腐肉が入った籠が積んであった。ひどい悪臭に驚き、人間たちは近づけなかった。

Γ分離→結合:

2番目のカヌーには人間の姿をした精霊が乗っていた。人々はこの精霊を歓迎し、抱擁してしまったが、実はこれが死だったのである。

Δ分離:

3番目のカヌーがやってきた。そこには不死の精霊と造物主が乗っていたが、すでに人間たちは死を選んでしまっていた。逆に蛇や木や石は3番目のカヌーを大人しく待っていた。もし人間たちが、蛇や木と同じようにしていれば、古くなった皮を取り替え、若返ることができただろうに。

M76 短い寿命の起源

ここにある対立関係は、次のようなものである。

無視すること・接近禁止 / 挨拶し抱擁すること・要接近

腐肉=悪臭 / 生きた人間の肉体

近づけない / 近づける

この神話の作りかけの人間たちは、β→Γの動きの中で、近づいては行けないものに近づき、近づくべきものに近づかない。分離すべきところで結合し、結合すべきところで分離している。

後ろの人は多分乗れていない。

β分離項としての「言うことを聞かない」こと

この分離すべきところを繋ぎ、繋ぐべきところを分離するのが、川を漂ってくるカヌー、三つのカヌーである。水面に浮かぶカヌーはしばしば神話では、中間的で両義的で媒介的な存在の象徴となる。媒介項としてのカヌーは分離している二極を繋いだり、繋がっている二極を分離したりと、分ける動き、繋ぐ動きを体現する。

繋げては行けない(=分離すべき)ところを繋いでしまい、分離と結合を異なりながらも同じことにしてしまったことが、人間の生きた身体と腐肉とを”異なるが同じもの”にしてしまったのである。こうして人間の身体は腐るものでもあるということになってしまった。カヌーにのって、旅をするもののように、生きながら、確実な死へと、人間は旅をする。

人間が身体を更新できず腐らせてしまう者であるということが、人間たちを、脱皮する蛇と、鮮やかに対立させる。

身体を更新できるもの / 身体を更新できず腐らせてしまうもの

脱皮する生き物(蛇、木) / 人間

*

レヴィ=ストロース氏は続けて人間が不死と不-不死の対立のうち、不-不死の側に振り分けられることになった経緯を語る神話を引く。

三つの禁止命令 〜黄泉比良坂

α未分離:

あるシャマンが不死の術を知るため、苦心の旅をして、創造主を訪ねた。

創造主の守護精霊がシャマンに三つのことを命じた。

・創造主のパイプを吸ってはならない。

・創造主の差し出す葉巻を素直に受け取ってはならず、逆に乱暴にもぎ取らなければならない。

・創造主の娘を見てはならない。

β分離:

シャマンはこの三つの禁止命令を守り、「死者を甦らせる櫛」と「枯れ木を緑にする樹液」を手に入れ、創造主のもとを離れて帰途についた。

Γ分離→結合:

帰り道、シャマンのことを創造主の娘が追いかけてくる。

そしてタバコを渡すからと、大きな声で呼ぶ。

Δ分離:

シャマンは思わず振り向いてしまい(!)、創造主の娘の足の親指を見てしまう。この一目で創造主の娘は妊娠した。創造主はシャマンが人間の世界にかえるやいなや彼の寿命を終わらせ自分のもとに連れてきて、妻と子供の面倒を見させた。人間たちは結局不死を手にいれることはできなかった。

M78

この神話でも、主人公は禁じられこと=やっては行けないことをやってしまい、その報いを受けて死の側に分節された。

この神話の面白いところは、主人公は、創造主と対決するくだりでは、しっかりといいつけを守り、禁じられたことを行わなかったという点である。ここで一度、創造主と主人公とのあいだの分離(β分離)が達成されている。ただしこの分離は主人公が創造主のもとに、創造主の勢力圏内に居る限りでの分離である。結合しながらの分離、分離しながらの結合である。β分離では、項たちはいずれもその対立する相手と不可分、どちらがどちらか不可得になる。

このβ分離が結合の方へ強く振れる。

創造主の娘が追いつき、大きな音=声で呼びとめ、そしてその身体を見て、結婚し、子供が生まれる。こうして創造主の側とシャマンの側が、分離しながらも結合する。この結合から改めて、Δ分離、八項関係の図の最外殻の四項関係が分離する。

死はこのΔ四項関係のうちの一角である。

イザナギの黄泉の国訪問

ところで、この神話で思い出すのは日本の神話、イザナギイザナミの神話である。『神話論理』でレヴィ=ストロース氏が分析する南米の神話の中には、例えば以前に紹介した「舌切り雀」にそっくりな神話もあった。時間と距離を超えて、南米と日本、それぞれの神話でよく似たモチーフが登場する。

言いつけを守らないこと、追いかけられること、櫛。

*

イザナギノミコトは、死んでしまった妻イザナミノミコトを呼び戻すべく”黄泉比良坂”と通って死の世界を訪ねる。

イザナミは生の世界に帰るための準備をするが、その間、自分の姿を決して見ないでくれと、イザナギに命じる。

しかしイザナギは櫛に火をともし、その灯りでイザナミの姿を見てしまう。そしてびっくり、「蛆ころろきて」である。

イザナギは生の国へと逃げ帰ろうと走り出す。

怒ったイザナミがおそろしい姿で追いかけてくる。

イザナギは身につけていた装飾品や櫛を投げてはイザナミと死の国の者たちを遠ざけ、櫛や竹や桃を駆使してなんとか脱出し、黄泉比良坂を岩で塞ぐ。

死の国からイザナミが、地上の国の人間を毎日1000人づつ死の国へ連れていくと宣言する。

これがすなわち寿命の起源、生には限りがあることの起源である。

それに対してイザナギは死ぬ者よりも多く毎日1500人が生まれることにすると宣言する。その後、イザナギが体を洗い清めると、左目からアマテラス、右目からツクヨミ、そして鼻からスサノオが生まれる。ここから人間たちの世界の発生へと、神話は動き出す。

M78も黄泉比良坂の神話も、今日の私たちがそこに生きている世界の始まり、人間が生まれ、そして死ぬ世界の始まりを語る。

* *

ここにも「見てはいけない」という禁止と、櫛と瑞々しい植物の液、「見てはいけないのに見てしまう」過ち、そして「追いかけてくること」とが登場する。

見えること / 見えないこと

見て良いこと / 見てはいけないこと

櫛 / 植物を甦らせる瑞々しい樹液(桃)

逃げること / 追いかけてくること

南米の神話と、日本の古い神話との、この「そっくり」はおどろきである。

*

おどろきついでにもうひとつ。

玉櫛姫の神話そっくりの話も『神話論理』にも登場する。

玉櫛姫の神話というのは、蛇の姿をした大物主あるいは鰐の姿の事代主の神が、”矢”や人間の男に変身し、夜な夜な姫のもとに通い、そうして生まれた娘が神武天皇の妃である、という話である。

蛇の息子と矢

これによく似た神話が『神話論理』のM79である。

α未分離:

ある娘が森で蛇と出会い、蛇は彼女の愛人になる。

β分離→Γ結合:

すぐに一人の息子が生まれた。

息子は母のために「矢」を作り、夜になると母の胎内に戻った。

Δ分離:

彼女の兄弟が秘密を知って、息子が出かけたら姿を隠すよう命じた。

夜になって、母親がいなくなっていることに気づいた蛇息子は光に変身し、弓矢を持って夜空に昇る。

そして弓矢をバラバラに壊した。

それが星のはじまりである。

この光景をただひとり見ていた蜘蛛は脱皮して再生することができるようになった。眠り込んで見ていなかった人間たちは死ぬようになった。

M79

この神話のα未分離→β分離→Γ結合→Δ分離を八項関係の図に仮においてみると、下記のようになるだろう。

蛇と人間の結婚、蛇と人間のあいだの子。自在に胎内に出入りする子。

これらは四つのβ→Γの動きを象徴している。蛇の愛人であり蛇の息子を産む人間の女性はΔ1とΔ2に対しては両義的で中間的な位置にある。

これら経験的に区別されたΔたちに対して”中間的”な者たちが、たがいに結合したり分離したりを繰り返す。そうしているところに最終的な分離が起こり(M79では、母親がいなくなることと、蛇息子が光に変身すること)、今日の人間にとっての世界がそうでない世界から区別され、はじまる。

レヴィ=ストロース氏はこの神話に視覚における「二重の対立」を読む。

「M79には視覚コードが二重の対立を提供している。まず見えるものと見えないものの対立である。クモは特別の光景の目撃者であっただけではない。その前にはなにも見えなかったのである。夜の空は暗くて一様であった。「見えるように」なるためには、星が空に散らばり、空を照らさねばならなかった。第二にこの最初の光景は、砕かれた結果であって、無傷の状態に対立しており[…]」

見えるものと見えないものの対立。

見えないということがあるからこそ、見えるということが一つの項になる。

次に、光源としての星が空にあることと、光源としての星が空にないこととが対立する。光る星がある、ということは、光る星が「ない」ということと区別されてこそ、一つの項として意識の対象に、記述の対象たる項となる。

+ +

+ +

それにしても、このそっくりな組み立てになっている大昔の日本の神話と、南米の神話。

人類が経験可能な対立関係の対立関係のレパートリー

南米の先住民はベーリング海峡を渡ってアジアから北米へ、そして南米へと旅したのである。彼らの遠い起源の地は北東アジアにある。南米の先住民の遠い祖先と、北東アジアの人々の遠い祖先とは、互いに交差しあっていたはずである。そうだとすれば「人類がユーラシアからアメリカへと渡る以前に、弓矢と蛇と人間の女性の結婚の神話を語っていて、それが数万年の時を経て、日本と、南米の両方にはっきりとその痕跡を残している」ということが絶対にあり得ないとは言えない、が、しかし、おそらく真相は伝播とは別のところにあるのではないかと思う。

ここは諸説あるところだと思う。

伝播説は、ある「Δ」がそれ自体としてしっかりと固まったものとして存在していて(少なくともひとりの人間の一生よりは長い時間固まっていて)、ひとからひとへ、世代を超えて伝承され、遠い土地まで運ばれる、というイメージに依っている。

それに対してもし、人類にとっての「Δx」が、「それ自体として固まって」存在するものではなく、経験的感覚的な対立関係を材料として、つどつど二重の四項関係の中に分節されてくるものだとすれば。仮にある一つのΔxの搬送がどこかで壁にぶつかってしまったとしても、またどこか別の場所で、別の時に、前とよく似た経験的感覚的な対立関係に人類の子孫が出会うことができるかぎり、常に新たなΔxが他のΔとの関係の中に、区切り出され続けるのではないのか?

男女の区別、動物と人間の区別、蛇、矢、櫛、人間に寿命があることと、脱皮して体を新しくできる動物がいること。これらの経験的な事柄同士の対立のシリーズは、人類が生存可能な自然環境においては、南米でも東アジアでも、個々の「項」は大いに異なっているが、項と項の「関係」はよく似ている。

これらの経験的な事物あれこれの対立関係の対立関係こそが人類の「野生の思考」のジェネレータ、その「神話の論理」にふれると、下記の図に示すような二重の四項関係、Δの四項関係と、二つのΔの間に姿を現すΓの動き、そしてΓの両義性を一身に体現するβ四つの関係の中へと、パズルのピースを埋めるように配置されていくのではないだろうか。

特に神話は、人間と動物でも、自然と文化でも、対立する二項の関係をなす二つの「Δ」それぞれの「起源」を語ろうとする。

ある「Δ」の起源を語るためには、ある「Δ」がもともとはじめからありまして…とやってしまっては、ダメである。

起源を語るには、ある「Δ」がまだないところから始めて、もともとなかったのだけれども、経緯があって、Δが出てきてしまいました、Δになってしまいました、「ない」が「ある」になりました、という話になる。

問題はこのΔがまだない状態と、まだないところから、Δが区切り出されてくるダイナミックなプロセスを、言語でもってどう語るか、ということである。

そして、上の図でいえばβ→Γで表現した、四つの両義的媒介項たちが互いに絡み合いながら動き回り、互いの間で接近したり離れたり、また変身したりする動きこそが、この四つのΔを区切り出すダイナミックな動きを言語でもって言い表すことができる、ほとんど唯一の方法なのではあるまいか。

かぐや姫?

『神話論理』に掲載されたM82神話も「寿命」が長かったり短かったりすることのはじまりを分節する。

通過儀礼のため一人で部屋に閉じこもっていた娘が、“不死”の神々の声を聞いた。彼女はただちに神々の声に応え、不死を求めた。(α未分離)

その時、隣の部屋では宴会が開かれており、その招待客のひとりに「カメの許嫁の娘」がいた(β分離→Γ結合)。

この「カメの許嫁の娘」はカメを軽蔑していた。カメが腐った木ばかりを食べていたからである。彼女はカメの許嫁でありながらハヤブサと良い仲になっていた。「カメの許嫁の娘」がハヤブサと一緒に外に出ていくのを見て、カメは呪いの言葉を発した。(β分離→Γ結合→β分離)

カメの呪いで、宴会の場に居た人々は、隣の部屋に閉じこもっていた娘も含めて、みんな空中に持ち上がった。呪いをかけたカメと、外に出ていた「カメの許嫁の娘」は地上に取り残された。(Γ結合→β分離)

彼女の兄弟たちは、彼女が空へ登れるように蔓を投げ下ろした。そして娘は蔓を昇りはじめる。(β分離→Γ結合)

ここで決まりがあって、蔓をつかんで登っている間、彼女は目を開けてはならないことになっていた。(Γ結合→β分離)

しかし、「カメの許嫁の娘」は言いつけを守らず、目を開け、蔓を見て「蔓が細すぎて、切れる」と叫ぶ。(β分離→Γ結合)

娘が「切れる」と叫ぶと、本当に蔓は切れ、娘は落ちていった。落ちながら彼女は「鳥」に変身した。(β分離→Γ結合→β分離→Γ結合)

カメがマニオクのビールの壺をいくつも割り、蛆虫がうようよいる発酵した液体が地面に広がったβ分離→Γ結合。(β分離→Γ結合)

それを「脱皮する生き物」たちが舐め、身体を取り替えて生きるようになった。(β分離→Γ結合)

カメも鳥に変身し、空中の世界に昇った。この時、空に浮かび上がった者たちが月の”暈”、あるいはプレヤデス星団である。(Δ分離)

この神話は、分離したかと思ったら結合し、結合したかと思えば分離し、そしてまた結合し、しかしまた分離する、という具合に大忙しである。

一人で閉じ籠ること / 大勢でにぎやかな宴会

動物 / 人間

許嫁との分離 / 不義の愛人との結合

地上 / 空中

目を開けないこと / 目を開けること

のぼること / 落ちること

大きな音(叫び・壺が割れる音) / 一人で閉じ籠る静寂

液体が壺に閉じ込められていること / 地面に流れ広がること

脱皮する生き物 / 天体

これらの事柄が、高速で接近し遠ざかり、結合し分離し、また結合しては分離する。

レヴィ=ストロース氏も、M79とM82を巡って、分離と結合の”分離と結合”の脈動にフォーカスする。

「ひとりの女が禁じられた愛人と結合する(ヘビ、ハヤブサ)。そのあとに分離が起こり(M79では兄弟が分離を起こす。M82では兄弟たちが分離を修復しようとするがうまくいかない)、ものが壊れる(M79では空で、M82では地上で)。脱皮する昆虫がその分断を「公式に認め」不死になる。天体が現れる。」

まさに、β分離とΓ結合の脈動が、経験的区別の一方の極であるΔたちの鮮やかな対比と、Δたちの上下移動や変身によって、描き尽くされている。

寿命と星

周期的な不死と、絶対的な不死

ところで、星々のはじまりと、クモや「脱皮する生き物」たちのはじまり、なぜこの二つが対になるのだろうか。

これについてレヴィ=ストロース氏は明快に解釈する。すなわち、星々は「絶対的な不死」を象徴し、脱皮する生き物たちは「相対的つまり周期的な不死」を象徴するという(p.230)。

経験できる世界では、夜空を眺めれば星々が輝き、地上を見れば古い皮の中で一度柔らかく溶けて(「発酵」して)は、古い皮を残して新しい体を獲得する生き物たちがウロウロしている。そして人間は蛇や虫たちのような脱皮をすることなく、ひとつの身体を使い倒して生死する。

「関与的対立は、完全なものと壊されたものとの対立、暗くて一様な空と星をちりばめた光る空との対立、そして容器の中で均一な一体をなしている液体と撒き散らされウジの湧いている同じ液体との対立では同形である。つまり、全体と分断、滑らかとだまがある、動かないとうようようごめく、連続と不連続の対立である。[…]これらの感覚コードは単純ではなく、これらのコードしか使われないのでもない。」

こうした経験的、感覚的ないくつもの違い、差異、対立のあいだで過剰な結合が起こり、また行き過ぎた分離も起こり、分離を修復しようとする試みがなされては、それが失敗しまた分離する。こうして「それではないものではないもの」として現に経験的に存在するあれこれの事柄の由来、起源が語られる。

さらにそれは経験的な事物の起源を扱うにとどまらず、全体と部分、同一性と差異、連続と不連続といった形而上の論理を動かしている対立関係を明るみに出す。神話は、人類の思考の可能性のエッセンスを取り出している。

神話の論理は経験的事物のあいだの差異、対立を「概念の道具」とするが、決して感覚のコードに従属しているわけでもなく、感覚的な区別のコードによってその思考を縛られているわけでもない。レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

「神話によっては、感覚によるひとつひとつの対立の両極の価値が異なるのである。」

神話によって、同じ感覚的対立を登場させながらも、その「両極の価値」が逆になっていたり、順序が逆になったりする。ある感覚的対立が他の対立と重ねられる向きが逆になることができる。ある感覚が一方の神話では肯定的な側に振り分けられ、他方の神話では否定的な側に振り分けられる、ということもある。つまり神話の論理は感覚的な対立によって機械的にコード化されるわけではない。

暑いと寒いの区別があったとして、暑い方が必ず善で、寒い方が必ず悪、といったような固定はされていない。

暑い / 寒い

|| ||

善 / 悪

感覚1+ / 感覚1-

|| ||

価値+ / 価値-

もし仮に、”神話の論理は感覚的な対立によって固定的機械的にコード化されている”としてしまうと、そこには表層の四項関係、Δの四項関係しか浮かび上がらない。

神話の真骨頂は、Δの四項関係を主人公や脇役に据えて、Δの離合としてのΓを、Γの結合と分離の脈動を一身に体現するβを、そのβたちがたがいに結合したり分離したりする脈動を言語化することにある。

ということで、また長くなってきましたので、今回はこのあたりまでとします。次回は『神話論理1 生のものと火を通したもの』の238ページ「オポッサムのカンタータ」から読んでみようと思います。

つづく

つづきはこちら↓

関連記事

参考文献

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。