”心”の意味分節システムを発生させる鍵は”両義的媒介項”にあり -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(13)

「 足あと の 声がする 」

4歳になる下の子を保育園に送る途中のこと。犬が石畳の道を歩いていた。

犬の四本の足が、それぞれいそがしく宙に持ち上げられては石畳に降ろされる。そのとき、パタパタというか、パシパシというか、パラパラというか、冬の空気にぴったりな音がする。

その、わたしにとっては ”犬 の 足音” である音。

その音を聞いて、下の子がいう。

「足あとの、声がする!」

+

足跡の声

私: 犬 / の / 足音

/

子: 足跡 /の / 声 / が / する

”歩行する犬の足裏と石畳とが、接触する際に生じる空気振動”について記述・分節する言葉が、わたしと子どもとでは、ずいぶん違った形態素で配列されている。

まず驚くべきことに(!)下の子が配列した形態素の列の中には、「犬」が出てこない。下の子にとって、強いて言えば形態素の配列のなかで”動作主”の位置を占めるもの、音を生じさせている主は、「足跡」である。

「足」ではない、「足跡」である。

足跡。

石畳では、砂地などとは違い、目に見える足跡は残されていない。

下の子は、その目で「足跡」をリアルに見ているわけではない。目に見えるのはただ石畳、石たちだけである。足跡は「ない」。

しかし、その目に見えない足跡が、音たちを残し、まるで虚空へと戻っていくかのようである。

+ +

この残された音たちは、「音」ではなく、「声」である。

足音ではなく、「声」である。

犬でもなく、音でもない。

足跡と、声の世界。

目に見えない小さな足跡たちが、虚空へと戻っていくその一瞬の時間に、楽しそうに飛び跳ねながら、声を交わし合う。

ふと、『声字実相義』の空海の言葉を思い出す。

五大に皆響あり

十界に言語を具す

六塵悉く文字なり

法身は是れ実相なり

* * *

いくつかの分節が混じり合い、むすばれる

さて、これは「うちの子は4歳にして詩の才能がある!」…という話ではない。

これは詩的な創造というよりも、下の子にとってはとっさに出てきた分節がこれだという話なのだと思う。

おそらく、彼にとっては端的にこの光景は「足跡」と「声」で分節されているのであろう。

つまり、大人の私がさも当然のように「犬の足音が聞こえます」と分節するのと同じように、彼にとっては「足跡の声」という言葉の選び出しと配列こそが、彼の目に見え耳に聞こえる現象と、とっさにぴったり重なり合った意味分節(言葉の選び出しと配列)なのだろう、と思う。

+

ここに、なにか詩的な創造性があるように感じてハッとするのは、むしろ聞く方、聞いたわたしの方である。

創造は語り手ではなく聞き手において生じる。

創造的な聴取、創造的な読み、である。

創造とは、複数の異なるやり方の分節が結合するところに萌芽する。

大人の私の分節が仮に下記のようなものだとする。

<<”犬の足音”>>

動作主/動作の結果

|| ||

犬 /足 /音

/ / /

非犬 /非足/非音

これに対して、下の子の分節は、下記のような具合である。

<<"足音の声">>

動作主/動作の結果

|| ||

足跡 / 声

/

非足跡/ 非声

この二つの分節に対して、私と子供は同じ一匹の犬が歩いている光景に行き合っている。目の前で、犬が、石畳の上を歩いているという視覚的聴覚的な現象はわたしにとっても子どもにとってもほとんど同じ、”ほとんどひとつ”である。

ひとつの現象に、ふたつの分節が結び合わさる。

ひとつの現象に、ふたつの動作主(犬の足と、”足跡”)、ふたつの動作の結果(音と、声)が重なり合う。

ここで一が二になり、二が一になる。

一即二、二即一

ここで創造はおそらく、”彼が言って、私が聞いた”ということ、そこでふたつの分節の"一即二、二即一"が、目に見え音に聞こえる現象の上に開花した、ということにある。

大人の創造者は、いくつもの文字、いくつもの声の記憶、いくつもの言葉をならべながら、つまり複数の分節を発生させつつそれらの間に言い換えを、つまりある第一の分節と、ある第二の分節の間に”異なるが同じ”の関係を、結び合わせたり、切り離したり、また結び合わせたりする。

+ +

それにしても、子どもの言葉はおもしろい。

何がおもしろいかといえば、私(これを書いているわたし)がほとんど何も考えずに走らせている言葉の配列(分節)に対して、それとは大いに異なる言葉の配列(分節)のやり方を教えてくれるからである。

ここでふたつの分節がずれながら重なるところで、その差分として、私が知らず知らずのうちにやってしまっている分節の輪郭が一瞬姿を見せ、私はそれを自覚することができる。

自分がやっている分節が、どうなっているのか。

ふだんはあまり自覚されない、"分節(言葉の選び出しと並べ方)”の姿に想いを馳せることは、生きる上で、特に、多少なりとも健やかかもしれないと思いながら生きる上で、とても大切なことである。

* * *

自分が分節している分節が、どのようになっているか

中沢新一氏は『今日のミトロジー』で、映画『マトリックス』について論じるくだりに次のように書かれている。

「大乗仏教では、この世界は妄想的知性によってつくられている、と説かれている。この妄想的知性は、ものごとを二値論理(0と1によるデジタル論理)で処理する「分別知」のスクリーンをとおして、世界をみている。しかし現実は二値論理などでできていないから、とうぜん分別する知性は、現実を見ていないことになる。それが妄想世界をつくる。大乗仏教はこのようにつくられた妄想世界からの脱出をめざす思想である。」

大乗仏教は、妄想分別からの脱出を目指す思想である。

私たちのが日々、周囲のものごとを見たり聞いたり感じたりしながら言葉を発している分節(言葉の選び出しと配列)の営みは、これはそのままでは容易に「妄想」分別になる。

妄想分別

どのあたりが”妄想”と呼ばれるかと言えば、すなわち、互いに異なるものとして区別分別された物事とは、あくまでもそのように切り分けたからこそそのような姿で現れてきた影であるというのに、そのことを忘れてしまって、あたかも「分ける」動きなどまったく動いたことがなかったかのように、はじめから物事たちはそれ自体として(自性をもって=事物それ自体の中に存在の原理をもって)しっかりと固まったものとして確かに存在しているのだ、などと思ってしまうと。動きの影でしかないものを、それ自体の原理において独立自存する確かなものだと思い込むこと、これが「妄想」分別ということになるのである。

分別。

”分別するーこと”と、”分別されたーもの”。

このふたつの間にある、どうしても言葉の隙間からするりと逃げ出していくような差異と同一性を見据えることが、妄想分別から脱出する智慧となる。

* *

ここで思い出すのは弘法大師空海の『声字実相義』も依って立つ「大日経」に記された言葉たちのことである。

自らの「心」についてありのままに知るには

というわけで、大日経を紐解いてみる。

『大毘盧遮那成仏神変加持経』、略して『大日経』を文庫本で読めるという一点だけからして、過去の数千年に比べて「現代はとても良い時代だ」と言って良いと思う。

(ちなみにあらかじめお断りしておくと、これを書いている私は、

ただ本を読みたいだけの、我分に執する愚童凡夫である。

この記事を読んでくださっている方の中で、もし仏教としての大日経の教えに触れたいと思われた方は、わたしの話については「そういう読み方をする凡夫もいるのか」と割り引いて読んでいただいて、修行者の方の言葉を求めていただきたいと思うのであります。)

大日経は「心(しん)」について知ることがいかに重要であるかを説く。

大日経に限らず、人間の「心」にフォーカスするところ、そして心を”コントロール”する方法を探求したことが”仏教の要訣”であると、松岡正剛氏は『空海の夢』で書かれている。

「仏教の要訣は、せんじつめれば意識をいかにコントロールできるかという点にかかっている。[…]生命の一部として突出してきた意識というものが、虫や鳥にはありえなかった「自己の未来」を発見し、それが端的には死の輪廻に他ならないことをも知って、哲人たちは死の到来の前に意識の内実をふたたび生命のよって来る母体、すなわち大自然、大宇宙と合一してしまうことを構想したのであった。続く仏教は、それにしてもその「我」が問題だと考えた。[…]「我」そのものを発想してしまう意識の中の特異点をとりはずせないものかと考えた。そこで仏教者たちは、なぜ「我」というものが意識の中にこびりついてしまったのか、まずその原因の除去から取り掛かることにした」

「我」は、「心」から生じてくる。

「心」は、ある場合に「我」を分別する=区切り出す。

「心」が、まるごとそのまま「我」とイコールなのではない。

あるいは「心」は「我」とか、”わたし”とかに内属する部分的な機能のようなものではない。

「心」そのものは、個々の生命体をはるかに超えて、もっと広大無辺である。その「心」がいくつものいろいろなあり方で姿を表す。「心」が、ある個々の生命体として顕現した時、特に人間という生命体において顕現した時に、そこに「我」と「我ではないもの」との分別を区切り出し続けようとする動き方を示すことになる。

そういう「心」のことを、いったいどのように言葉で説くことができるのだろうか。

如実知自心

自らの心を如実に知ることこそが、大日経に記された言葉の表の相から読める、メインテーマである。

自らの心を如実に知ること、これを「如実知自心」という。

『密教経典』の訳註者である宮坂宥勝氏は「如実知自心は密教の核心ともいえる語句」であると書かれている(『密教経典』p.33)。

この心について、大日経の入真言門住心品は次のように説く。

菩提・阿耨多羅三藐三菩提は如実知自心である

般若心経にも出てくる「阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)」とは、この如実知自心のことであると大日経は説く。

では、如実知自心とはどういう心なのか。

宮坂氏は次のように書かれている。

「ブッダグヒヤは、「ありのままに悉く自らの心を知る」とは、認識主観と認識対象を離れることを前提とすること、さらには世俗と第一義のものが、すべて識のかたち(行相)において空であること、という二つの解釈を示す」

これは先ほどの妄想分別を解除する、という話の核心にふれるところである。深層意味論(意味分節理論)の観点からすると、認識の”主観”と”対象”を離れるのが如実知自心であるという点にまず注目してみよう。

主 / 客

あるいは

心 / 物

しばしば論じられるところでは、主観的意識と客観的世界とが、それぞれ別々にまず存在し、この両者の間に何らかの関わりが生じる。その生じる関係が”認識”であったり”現象”であったりする、とされることがある。

これに対して、自らの心ということを如実に知るためには、この主観的意識と客観的世界との対立関係があるのだ、というところを、まず離れることが必須であるという。如実知自心の「心」という言葉から、この心もまた、心と物の二元論における一方の極である”心”とイコールのことなのではないか、と思いたくなるが、ちがうのである。

自らの心を如実に知る”如実知自心”は、客観的世界と対立する主観的意識のことではないし、物心二元論における物と対立する心のことでもない。

主 / 客心 / 物↓

こういう区別がないところから、一体なにを、どのように論じ始めたらよいのか?!

「分かる」

私たちの言葉は、通常は”区別されたもの”たちを並べることである。客観と主観でも、対象世界と意識でも、心と物でも、二つの極からなる対立関係を立てた上で、この対立関係に他のあれやこれやの対立関係を重ね合わせていく。そうすることで、問題となる謎めいた対立関係を、他の既知の対立関係に置き換えていく。そうすることで私たちは謎の何かが何であるか”分かる”ようになる。

x/非x

||

A/非A

||

B/非B

||

C/非C

例えば「エリア51で観測されたUFOってのは、結局ソ連の偵察機だったわけよ(諸説あり)」という具合である。

謎のものx = 既知のものA

「(謎の)xってやつは、結局(既知の)Aなんだよ(非Aではなく)」と、すること、つまり未知の項と既知の項をイコールで結ぶことで、私たちはものごとが「分かる」ようになる。

+ +

ところで、未知の項xと既知の項Aの結びつけは、表に浮かび上がっているのはxとAの二項の関係であるが、これは実は最小構成で四項からなる関係から、そのうちの二項だけが目に見え音に聞こえるものとして姿を現したものである。

なぜ、二項のペアが実は四項関係であるかといえば、そもそもあるひとつの項xが、その項xであるのは、xが非-非xとして非xと区別されているからであり、AがAであるのは、Aが非-非Aとして非Aと区別されているからである。

区別する動きによって、区別されること=区切り出されることなしに、xや非xがそれ自体としてあるわけではない(にも関わらず、xや非xがそれ自体としてあるのだと思い込むのが、先ほどの「妄想分別」である)。

xは、非xと区別される限りでxである非ー非xである。

またAも、非Aと区別される限りでAである非ー非Aである。

x/非x

||

A/非A

二つの二項対立をある向きで重ね合せること。まず二項の対立を切り分け、つぎに切り分けられた項をこれまた別に切り分けられた二項対立の一方の項と”同じもの=置き換え可能なもの”としてふり分ける。

私たちの「知」は、素朴にはこのような、切り分けることとふり分けること、二つの「分ける」で、あるものごとの意味が「分かる」ことだと思われている。

+ + + +

ここで、如実知自心、自らの「心」についてありのままに知るには、まずこのような二項対立を、つまり四項関係を”いったん”離れることが必要になる。

大日経には、心・虚空・菩提は”無二”である(『密教経典』講談社学術文庫 p.39)とある。

xとかAとかいう、二に分けられたからこそその姿を仮に表しているだけの項を、あたかもそれ自体として他と無関係に自性において固まって存在しつづけるべきものだと見誤って、それにこだわり、それを求めたり厭うたりすることでアタマがいっぱいになることが執着であり、迷いである。そういう迷った心を離れて「心」についてありのままに知ることは、即ち、「二」を離れることでもある。

心は虚空である

さて、二項対立を離れたところで、(つまり、二項対立の対立(四項関係)を離れたところで)、「心」は「虚空」へと向かう。

「虚空界は一切の分別を離れて、分別もなく、無分別もなし。[…]一切智智も一切の分別を離れて、分別もなく、無分別もなし。」

虚空として心こそ、そのまま菩提、「虚空相是菩提」である(『密教経典』講談社学術文庫 p.34)

虚空としての心にとっては、諸法(さまざまな存在するところのもの、意味分節の用語でいえば、”分けること”によって分けられたあるAと非Aの二項対立関係にある項たちのこと)もまた「無相・虚空相なり」となる。

虚空は「分別」と「無分別」の対立さえも離れる。

虚空とは何か?

という問いに対して、

虚空 / 非虚空

||

無分別 / 分別

とすれば”分かりやすい”のであるが、これをしてはダメだというのである。

虚空や無分別は、”分節済み”の”分けられたもの”の四項関係の中の一項ではない。

分別を離れる。それは「分別」と「無分別」の”分別”をも離れることである。これは深層意味論(意味分節理論)の観点からみてとてもおもしろいというか、非常に重要なことである。意味分節と言う時、どうしても無分節とか未分節といったことを言わざるをえないが、こういう言い方はすぐに、分節”前”と分節”後”、”未”分節と"既"分節、といった二項対立関係を呼び込んでしまう。ここでさらに「分節がダメで未分節がいいんだよ」とやってしまうと、二つの二項対立を重ね合わせて四項関係を組むということそのものになる。

分節の理論がフォーカスすべきは、”分節と未分節の分節”である。このことを、分節された後、区別された後の項の配列である通常の言語で名付けようとすると、”無分節の分節”とか”といった苦しい感じにならざるをえない。そして難しく言い換えてしまえばしまうほど、そこに別のよりわかりやすいものへの言い換えを呼び込んでしまうということもある。

それに対して、”分節もなく無分節もない”という、いわゆる両非の論理(xは、Aに非ず非Aに非ず)で語ることは極めて有益である。なにが有益かといえば、つまり四項関係が固まってしまうことを許さないことである。

虚空とは

心は「Aにあらず非Aにあらず(両非)」として記述される事柄である。

+ + +

この”分節でもなく無分節でもない"ことが「虚空」であり「心」である。

ありのままの”心”とは、”分節でもなく無分節でもない”。

これは「心」を、心と物の二元論の枠内で、物に対立する認識主体に属する何かだと考えるとは、全く異なる見方である。

そうであるからして「人の心の実相は認得することができない」ということになる(『密教経典』講談社学術文庫p.35)。

認得とは、意味分節の言葉に言い換えれば、”区別されたもの”のいずれか、またその組み合わせを”選ぶ”ということである。つまり二項対立関係の対立関係としての、”区別されたもの”たちの四項関係を打ち立てることであるといえようか。それに対して分節でもなく無分節でもない”心”は、”区別されたものの最小単位で四項の関係”ではなく、”四項関係を区切り出すことー区別すること”であるといえよう。

”区別すること”は”区別されたもの”ではない。

区別されたものは、区別することの効果というか、結果というか、影響によって、”区別されたもの”がその姿を現示してくる。

多重の”識”による”区別すること”-”区別されたもの”

このことについて大日経は「心は、眼耳鼻舌身意に属するものではない」とも説く(『密教経典』講談社学術文庫 p.38)。

眼耳鼻舌身意、前五識と第六識は、いずれも人間という生命が持って生まれた”識”、区別のやり方の定型的な枠組み(スキーム)と言い換えてもよいだろう。人間は、人間という種にまとまるはるか以前の祖先から受け継いだ五官でもって、身体の周囲の環境を区別・分節する。例えば、虹は人間には7色に見えるが、他の動物には違ったものに見えるとか、あるいは植物であれば眼球のようなものを使った「見える」とは異なるやり方で周囲の環境にあふれる光を分節している。

この生命体として祖先から受け継いだ身体・感覚の分節の仕方を自在に変えることは難しい。人間が人間の身体のままで、赤外線で物を見たり、紫外線で物を見たりすることはできない。

○ ●

いまのポイントは「心」は、この眼耳鼻舌身意という、ゆらぎつつもしっかりと固まった”識(分節の枠組み・格子・スキーム)”に従属させて、つまり、前五識と第六識が分節するものの何れかに置き換えて、説明することはできないということである。すなわち、"心"は”区別されたもの(区別される両極端のいずれかの一方)に”実体化”することはできないのである(『密教経典』講談社学術文庫p.37)

先ほどの繰り返しになるが、改めて、前五識によるものでも、第六識によるものでも、さらには第七識、第八阿頼耶識によるものであっても、心は”区別されたもの”のいずれかではない。「心は、もろもろの分別と無分別を離れている」(『密教経典』講談社学術文庫p.38)のである。

心は”区別されたもの”のいずれかではない。

心を、「分断、顕色、形色、境界、色、受・想・行・識、我、我所、能執、所執など、一切の分断に求めても何も得るところはない(不可得)=認得することができない」のである(『密教経典』講談社学術文庫p.41)。「一切の分断」というのは、差別の相、見せかけの形、前五識や第六識や、さらには第七識、第八識において、互いに対立するものと”区別されたもの”たちである。

心は”区別すること”である

ここからがさらに重要である。

分別でもなく無分別でもない”心”は、”区別するでもなく、区別しないでもない”のであるが、この”区別しないでもない”ところから、いくつもの区別のやり方、区別されたものたちの組み合わせ方が姿を顕してくる。

”区別すること”の連動のさせ方によって、いくつもの”無分節でもない”-”区別しないでもない”「心」の形が顕れる。

大日経は、いくつもの”心”のあり方を列挙していく。

まず、「世間に順応する八つの心」(『密教経典』講談社学術文庫P.57)。

これは空海の十住心論における第一、第二、第三住心の展開に対応する。

さらに「六十心」(『密教経典』講談社学術文庫p.66)。

六十心には諸々の動物たちの”心”(分節の仕方)の話もあり、「狸心」たぬきの心、といったものまであり、おもしろい。

”心”は、虚空、菩提と”無二”であるのだけれども、”世間に順応”した人間の心というものが、ありのままの「心・虚空・菩提は無二である」(『密教経典』講談社学術文庫p.39)という姿をしているかというと、そうではない。

日常のリアルで前五識と第六識を前景化させて生きている私たちは、とても「心は虚空である」という境地にはない。

「愚童凡夫は我名と我有とに執著して、無量の我分を分別す。」

人間は、分節でもなく無分節でもない”心”の”分けること”が動いた効果のようなものである”分けられたもの”に執著、執着する。その代表的なものが「我名」と「我有」である。

無量の我分を分別す

「無量の我分を分別す」。これは空海の『秘密曼荼羅十住心論』で、第一住心の説明の冒頭にも記されたことである。

分けられたものが、”分けられた”ということをすっ飛ばして、はじめからそれ自体としてある、存在する、実在すると思い、それが失われることに戦々恐々とするのである。

その極みが「我」である。

「我」もまたいくつもの”分けること”が動いた効果として、はじめて”非-我”から”分けられた”ものである。しかし、「我」、自分、わたし、というものを”分けられつつある”動きの相で見ることができるようになるには相当な修行が必要である。

わたしは、それ自体としてずっとあるし、これからもとうぶんあるだろうし、もしかするとずっとあるのでは、などと思うのである。

ある/ない

「我」に負けず劣らず、もろもろの執着のなかでも特に根深いのが「ある」ということと、「ない」ということへの執着である。

大日経には「諸空を知らざれば、涅槃を知るにあらず。空を了知して、断と常を離るべし」とある(『密教経典』講談社学術文庫p.64)

実在は”ある”と解することが「常」である。

実在は”ない”と解すること「断」である。

常と断、あるとない、有と無、この区別はかっちりと固まって決して動かないはずだとする執われは、しばしば動かしがたいものに固まる。

大日経では、この有/無の区別の固定性への執われこそ、六十心による「現前の対象に染まって執われる”貪りの心”」の動き方であるとされる(『密教経典』講談社学術文庫p.68)。

貪りの心は「非有(無)と非無(有)をあやまってみだりに分節する」のである(『密教経典』講談社学術文庫p.64)。

* *

このようにして、人間の迷った心は、「常住・自我の思いに住する」。我に執着し、常と断、あるとないの固まった区別に執着する。我と非-我、あるとないとを区別し、”ない”に対する”ある”の方に振り分けられた何かの項を実体化して、それに執われる。

これに対して大日経は、次のように説く。

「真言の実践者はこのように錯乱して観察することがないように勤めなければならない」

分けられたものに執着する”錯乱”。それを「妄想分別」ともいう。

ここから大日経は「出世間」を説く。

「百六十ほどある世間の妄想分別の心、ここから三妄執を超えて、出世間の心を生ずる」

世間の迷った心が固めてしまった分節の両極を離れ、”心”が分けたり繋いだりする動きをありのままに観じる道がはじまるのである。

出世間の心とは、次のようなことである。

「五蘊と、十二の感覚領域(処)と人間存在の構成要素(界)、認識の主体(能執)と客体(所執)とを皆離れ、真実の本性があると知り、心が静かにすみきった世界を悟る」

心が静かにすみきると、固まってしまった区別、分別と無分別の分別のようなものさえ離れたところで、”分けること”それ自体の豊かな動きが見えてくる。

「蘊・界・処、能執と所執、我・寿命、法、無縁とは、空にして自性は無性なり。この空智の生じるとき、まさに一切法の自性は平等なりとして無畏を得べし」

蘊・界・処、能執と所執、我のような”分けられたもの”は、”分けること”が動いた影のようなものである。

つまり”分けられたもの”たちは、それ自体としての本質(自性)において自ずから存在する=あるものではなく、無自性なのである。

こうなると「一切法の自性は平等」ということになる。

ここでいう一切法の”法”は、上で書いたように、分ける動きによって”分けられた両極”のことであると読んでおこう。

一切諸法の自性は平等、異なることがない。

諸法はそれぞれ異なった自性をもって、はじめからそれとして存在しているわけではない。

諸法は、”心”の”分けること”の動きによって”分かれたもの”であるという点で、まさにいずれも「平等」、異なるところがない。

この一切諸法の自性が平等であるということを知ったところから、心は、自らのありのままの動き方を知る道へと入る。

唯薀無我心

そういう”心”のあり方のひとつには「実体的自我は実在せず、ただ人間存在の構成要素のみが存在すると理解する”唯薀無我心” 」がある(『密教経典』講談社学術文庫p.83)。唯薀無我心は空海の『秘密曼荼羅十住心論』における第四住心である。この心では、自我は実態としては実在しない=ないとするが、「人間存在の構成要素」の方は”ある”と分別される。これが”あるでもなくないでもない”とは言わないのであれば、ここにはまだ”ある”と”ない”に区別されたモノの固まりがあることになる。

抜業因種心

また一切諸法の自性が平等であると知った”心”のあり方として、「六つの器官、六つの認識対象、六つの認識の領域にとどまって迷いを引き起こす煩悩の残滓である根源的無知の種子が十二因縁を生ずるのを抜き取る”抜業因種心”」がある。抜業因種心は空海の『秘密曼荼羅十住心論』における第五住心である。

この心は、区別されたもの・分けられたものたちが、それ自体として存在したうえで、その姿を次々と変えていくというふうには見ない。

そうして区別されたものの向こうの区別することへ、分けられたものたちの向こうの分けることへと、踏み出すことを許すのである。

極無自性心

その先で、心は「極無自性心」になる。

極無自性心は、空海の『秘密曼荼羅十住心論』では第九住心に配される。

ここにいたり、「真言の瞑想の実践者」は、下記のような境地に入ると大日経は説く。

「蘊の阿頼耶を観察し(五蘊は、阿頼耶識のはたらきにおいて生/滅しているにすぎない)、自性は幻・陽焔・影・響・旋火輪・蜃気楼のようなものと知り、自心の本不生を知る[…] 心は、初めも終わりも認得することができない。このように自心の本性を知るのが、真言の瞑想の実践者の実践修行である。」

自性というのが、心の”分けること”によって両極に分けられたものたちが分けられたモノであることを見ずに、それ自体として自ずから存在しているのだと見ることであるとすれば、その自性が「幻」だということを知ることが、この極無自性心である。極無自性心は「感覚器官(根)も、認識対象(境)も離れ、戯論を超えて、眼耳鼻舌身意を離れ」るところから生ずると、大日経は説く(『密教経典』講談社学術文庫p.90)。

”他ではないものとして分けられたもの”が、ことごとく平等に、”分けること”の動きの”影”(幻、陽焔、夢、影、蜃気楼、響、水月、浮泡、虚空華、旋火輪)であるとすれば、瞑想の修行の途中で顕れるイメージたちにもまた執われてはいけないという。

浮泡:心と曼荼羅は「泡と水」の関係であり、曼荼羅もまた自らの心を離れて対象として存在するわけではない(『密教経典』講談社学術文庫p.99)

旋火輪:「真言の菩薩は阿字を観想することによって、それを自由自在に巡らして、無量の真理の教え(法門)を成就する」が、その時、「真言のすがたもまた、ただこれは仮の名称にすぎないものである。」(如是真言想唯是仮名)(『密教経典』講談社学術文庫pp.100-101)

この、分けられたものは仮の幻だという話は、幻、陽焔、夢、影、蜃気楼、響、水月、浮泡、虚空華、旋火輪が、良い/悪いの二項対立における「悪い」側の方に振り分けられるダメなものだということではない。

大日経の冒頭に、身語意平等句法門として「毘盧遮那如来は、身無尽荘厳蔵・語意平等無尽荘厳蔵を奮い立たせて加持身を現示する」とある。分けることによって分けられたものたち(身・語・意)は、それぞれがそれぞれでありながら、”心”と平等である。(『密教経典』講談社学術文庫p.23)

分けることがダメなのではない。分けることは虚空としての”心”の動き、そのあり方、その姿そのものである。そこに良いも悪いもない。

毘盧遮那仏の三密は、あらゆるところ、あらゆるとき、生きとしいけるものの世界において真言を得る道を説く言葉の法を説く。

「説く」こと自体もまた、虚空としての心の”分けること”と同じなのである。

迷いを生じるのは分けることではなく、分けることの結果として分けられたことが、分けることの結果であることを見ずに、まるで初めからそれ自体として存在していたかのように固めてしまうことにある。

+ +

+ +

対立を離れることが、「心」のあるがままの姿を知ることである、というのは以上のようなことによる。

「分けること」としての心。

この心の分ける動きについて、言葉で、あるいはイメージで、人から人へと説こうという時には、両非の論理(xは、Aに非ず非Aに非ず)で語ることが有益である。そうすることで四項関係で分けつつ、意味分節しつつ、四項(分けられたモノ)が固まりかけるつど、それを虚空の方へ、”心”の広大無辺な方へ、少しだけ戻すことができる。

両義的媒介項

ここで”心”に、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』の両義的媒介項が重なってくる。ここからが本題である。

両義的媒介項こそ、両非の論理(xは、Aに非ず非Aに非ず)、”分節でもなく未分節でもない”を体現するものである。

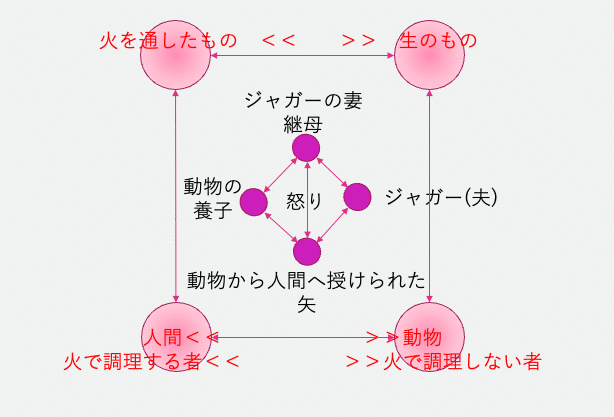

「人間とジャガーという正反対の項の対立[…]、ジャガーが最後に示す態度は「すべての生き物とりわけ人類に対する憎しみ」であって、最初からジャガーが人間から切り離されている。このように決定的に分離するほかないことがわかっている組み合わせをーー少しのあいだだけでもーー作るためには媒介項が必要になる。」

例えば、前回の記事で詳しく読んだ「料理の火の起源」という神話には、次のような媒介者たちが登場する。

人間のように矢で狩猟し、火で肉を焼くジャガー

雄ジャガーの妻になった人間の女性

天地の中間である樹上に取り残され、喋るジャガーに助けられ、その養子になった人間

生のものを火を通したものに変換する、料理の火

この”区別するでもなく区別しないでもない”者たちが媒介項である。

神話に登場する人間でもなくジャガーでもない媒介者たちは、「最初から切り離され」「決定的に分離するほかない」二者の間を分けたまま結びつけ、二つのまま一つに組み合わせる。

かっちりと固まったかのように分節された経験世界の”起源”について思考しようとする神話が、固まってしまった”分けられたもの”を離れて、それを”分けること”の方へと向かうとき、そこに仏教が”心”という言葉で説いたことと、どこか重なり合う、いや、かなりピッタリと重なり合う「構造」が見えてくることがおもしろい。

そしてこの”分けること”の動きが顕現させる”分けられたもの”たちが個々に特殊でありながら、どうじに平等であるような分節システムが「曼荼羅」ということになると言えるかもしれない。

大日経が、”心”ということばのもとで、個々の”項”の先に、”分けること”の動きを捉え、個々の項目をこの”分けること”の動きの中に押し戻していくのに対し、今度はこの”分けること”の動きを通じて互いに異なるでもなく異ならないでもない「平等」な項たちが分節してくる様をイメージしようとしたのが理趣経や金剛頂経である。

続けて、レヴィ=ストロース氏の『神話論理 I 生のものと火を通したもの』から、前回取り上げた「料理の火の起源」に続く「ノブタの起源」の神話(人間が食べている野豚は、実はもともとは人間だったのだ!という神話。インセスト・タブーの侵犯に勝るとも劣らない勢いで平地人を戦慄せしめるカニバリズムの気配漂う神話である)を読みつつ、理趣経の「○○清浄」と重ねてみたいところであるが、長くなったので今回はここまでとします。

つづく

続きはこちら

「深層意味論で読む『神話論理』×『秘密曼荼羅十住心論』

これまでの記事はこちら↓

関連記事

今回の記事をおもしろいと思われた方には、こちらもおすすめします。

ここから先は

¥ 2,200

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。