”心”の表層を剥がしていくと -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(2)

ひきつづき中沢新一氏の『精神の考古学』を読みつつ、ふと、松長有慶氏による『理趣経』(中公文庫)を手に取ってみる。かの理趣経、大楽金剛不空真実三摩耶経を、かの松長有慶氏が解説してくださる一冊である。

はじめの方にある松長氏の言葉が印象深い。

「仏教でいう大楽とはいう言葉は、裏に苦をもたない楽だということです。仏教で大という言葉を使うのは、ほとんどが相対的ではなく絶対的なものの意味で、大小の大ではないのです。そこを間違えないようにしていただきたいと思います。小さいものに対する大きなものではなくて、かけがえのないという意味なのです。」

苦/楽

大/小

何気なく言葉を発したり思ったりする時、「その」言葉の反対、逆、その言葉”ではない”ことを、一体全体他のどの言葉に置き換えることができるのか、できてしまっているのか、やってしまっているのか、ということをいつもいつも、「頭がおかしい」と褒められるレベルで徹底して繰り返し続ける。

そうすると、自分のロゴス、というか、分別心が、どういう構造をしているのかが手に取るように見えてくるようになる。これが意味分節修行(井筒俊彦)の第一歩だろうと思うのであります。

「大」といっても、大/小の二項対立を分別した後で片方を選んだものとしての「大」ではない。

大 / 小

大/小の分別を切ったところでは、大とは即ち非-小であり、小は即ち非-大である。ここで”大”とは”非ー非ー大”であり、「大ということ」がそれ自体として、他(非-大)と無関係に「ある」わけではない。つまり”相対的”な対立する二極は、それぞれたがいに「他方ではない」という資格でのみ仮に区切り出されて結像している何かである。

そういう大/小の分別、二辺を離れたところで、なお「大」という。

分けつつ、片方を選ぶことはしない

ここで中沢新一氏の『精神の考古学』に戻ろう。

前回の記事の続きから読む。

大/小のようなことを含む「分別=対立する二極・二辺を切り分けること」が動いているところ(心)を「セム」と呼ぶ。

「人間は生と死がくりかえす輪廻する世界を生きているが、その状態をつくりだしているおおもとは、身体と言葉と思考をとおして絶え間なく活動している心(セム)の働きにある。しかしこの心は純粋な心性(心そのもの、セムニー)が変性したものであり、このセムとセムニーの混成体として、人間の心作用は動いている。」

ロゴス、かっちりと分節されたものたちを一列に並べた姿をした言語と、その言語の固定生を強烈に支持している前五識と記憶された経験のイメージたちからなる心の相を「セム」という。

分けるでもなく分けないでもなく

これに対して「それ」を直接記述することはできず、レンマの論理(Aでもなく、非-Aでもない)でシミュレートできるようなできないような”四大の声が渦を巻いて響き合っている”深い深い心の相を「セムニー」という。もちろんここでいう「渦」とか「巻いている」とか「響く」とかいうのも、全て渦のような渦でないような、巻いているような巻いていないような、響き合っているようないないような、ということである。

人間は、このセムとセムニーの「混成体」としての分節システム=「心」でもって、ものごとを分別し、差別し、二つに分けた片方だけを選ぼうとして汲々としたり、不意に「分けるでもなく分けないでもない」と覚ってみたりしながら生きている。

なにより生/死のような圧倒的な二項対立もまた、それ自体として独立自存している「死なるもの」と「生なるもの」が二次的に、つまり後からばったりたまたま遭遇して、対決する、ということではまったくなく、生/死として分けるから、分かれているような気がする、ということになる。

この分別された両極をいわば実体化して固めるということからふと離れると、生/死のようなこともまた、「分かれているでもなく、分かれていないでもない」と覚ることができる場合がある。

このとき言葉は「大/小の大ではない」というように、二つに分けて、片方”だけ”を選んで”固定する”ものではなくなる。

分別するでもなくしないでもないコトバ

では二つに分けるでもなく分けないでもない言葉、というのはどういう言葉なのだろうか?

ニルヴァーナの原空間で、その言葉はどんな変容をうけることになるのか。そもそもニルヴァーナに言語活動はあるのか。あるとしたら、それはセムニーの活動に制限を加えるものであってはいけない。時間の流れにしたがって事物を線形に並べることで、サンサーラの言葉はニルヴァーナの言葉に制限を加えているからである。いちどきにすべてを表現できる言葉でないと、ニルヴァーナの言葉にはなれない。そうなると、詩的言語はサンサーラの言葉とニルヴァーナの言葉の中間にあるということになる、天使の言語活動があるならば、やはりそういうものだろう…」

ニルヴァーナの原空間の言葉は、”分けるでもなく分けないでもない”渦の共鳴と共鳴するモードに励起された言葉である。それは即ち、

・いちどきにすべてを表現できる言葉

・線形に並んでいるようで並んでいない言葉

・詩的言語

と呼ばれるようなことである。

* *

分別するから迷い、執着し、苦しむのだ、と言われると、

「なるほど、分別するのがダメなんだ、分別しないのがいいんだ!」

と言ってみたくなるところであるが、

分別する / 分別しない

|| ||

悪い / 良い

というぐいあいの二項対立関係の対立関係を組んで、「良い」方だけを選ぼうとすることが、そもそも分別し、分けられた片方の極への「執着」なのである。

なので「分別するのがダメなんだ、分別しないのがいいんだ」などと言う必要はなく、「分別するようなしないような」、「行くも帰るも分かれては、知るも知らぬも逢う坂の関」と行きたいところある。ちなみにこの蝉丸の和歌は、二項対立の対立の対立を分別しつつ分別しないという論理を極限まで洗練させた、とてつもないものだと思う。まさに詩的言語。

*

分別いろいろ

「分別」というのは、人間の場合は言語の分節システムによって貫かれて構造化されているが、必ずしも「言語」一色というわけではない。また人間以外の有情の「セム」を考えると、必ずしも「言語」と言うことがなくても、身体感覚のみで一貫する分別のかたちもいろいろある。

ここで中沢氏は、「畜生の行」ということを書かれている。動物に「変容」して、その「苦」を思う、というヨーガである。詳しいことはおもしろいので、ぜひ『精神の考古学』の126ページあたりからを読んでいただきたい。

中沢氏は「牛」に変容して尻尾でハエを追い払い、「鹿」に変容して手招きする人間の姿を「罠だ」と思い、「猿」に変容して樹上に昇り他の猿たちと対峙し、「ミミズ」に変容してはモグラの気配に怯え、そして「小鳥」に変容して地上の小虫を啄み、さらにその「小虫」に変容して鳥に飲み込まれる。さらにさらに「ゾウリムシ」に変容し、陽光を感じ、水を感じたかと思えば、魚に飲み込まれる。

「魚がやってきて、私=ゾウリムシを飲み込んだのだろう。死の感覚はない。私=ゾウリムシはこの魚の一部となって生存を続ける。私=ゾウリムシのセムは消えてしまう。しかしセムニーは死ぬことがない。」

ゾウリムシのセム、猿のセム、人間のセム、「わたし」のセム。

そういうセムたちは、”分けるでもなく分けないでのない”セムニーの流れのようなことのなかに束の間、定まったような姿を浮かび上がらせる渦や波紋のようなものだ。

個々の波紋としてのセムは周囲から区別される異なるものとして姿をあらわしたり、また周囲に溶け込んだりすることを繰り返しているが、その波紋が生じているところのセムニーの流れは、ずっとそのまま「死ぬこと」などない。

「セムニーはまたダルマカーヤ(法身)とも言われて、あらゆる生き物の中にまったく平等に内在しているものですから、人間と有情はもともと平等なのです。」

「平等」というのは密教の経典にもよく登場する、とても重要な言葉である。思うに、あえて「平等」というということは、一見すると異なっているように思われる(心=セムによって分別される)ところのあれこれが、異なるが同じ、同じだが異なってみえているのだ、ということを言わんとしている。

異なると同じ

差異 / 同一性

この分別も、分別である。つまりあれこれのセムにとって、何かと何が異なるとされたり、同じだとされてありする。

しかしこの差異と同一性の分別を含むありとあらゆる分別をしたりしなかったりすることが可能になっているところに強いて名前をつけたものが「ダルマカーヤ(法身)」である。そして法身は「セムニー(心そのもの)」と異ならないのである。

そしてこの「セムニー(心そのもの)」が「音声となって現象化する」のである(中沢新一『精神の考古学』p.133)。それが”言葉”あるいは意味するということのはじまりである。

「鳥という音声存在に向かうセムニーは、なんという純粋な現象化をとげることであろう。セムニーに内蔵されている構造化へのゲシュタルト(形態)が、結構を崩さないまま直接的に鳥という音声存在に変容を起こすのだ。[…]それに引き比べて、人間のセムの発する音声の、なんという雑駁さ、不純さ、混乱ぶりであろう。」

鳥の「音声」を、中沢氏は「セムニーに内蔵されている構造化へのゲシュタルト」が、「結構を崩さないまま直接的に」示現したものであるときく。

それに対して「人間のセムの発する音声」の「雑駁さ、不純さ、混乱ぶり」というのがいい。

* *

「畜生」の行に続いて、「餓鬼」のセムに変容する行、「地獄」の者のセムに変容する行のことが書かれている。ここも読んでいただくとおもしろいと思う。

身と口と意を「清浄」に

つづけて『精神の考古学』p.134からの「身口意の浄化」を読んでみよう。

*

ちなみに冒頭で松長有慶の『理趣経』の本をもってきたのは、この「清浄」が理趣経で繰り返し用いられている用語だからである。

煩悩にまみれ、サンサーラ(輪廻)の中でプラス/マイナスを分別しては、マイナスの方を恐れ、逃れようとし、しかし逃れられず、苦しみ続ける、という私たちの心(セム)が、本来セムニーと異なるものではない、そのままで「清浄」なのである、と説くのが理趣経である。

* *

ここまでの中沢氏の修行は六道輪廻するさまざまな「セム」のあり方を巡るところであった。いろいろな動物などの「セム」のあり方、組まれ方がありながら、その全てが「セムニー」から生えているものである。問題はこのセムニーからのセムの生え方をどうするのか?!である。

いまここの、この「わたし」であることを分別している「セム」を、どう育てるのか?!

ここから中沢氏の修行は「身体」「言語」「意識」という、人間の「セム」に特有の「三業」の働きを「浄化する」ための「ヨーガ」へと入っていく。その目指すところは即ち、

「身体の働き(身)、言語の働き(口)、意識の働き(意)を浄化して、それぞれの働きを法身=セムニーの仕組みに適合できる構造につくりかえる」

人間の三業、身語(口)意を、「法身=セムニー」の「仕組み」と「適合」できる「構造」に組み替える!

これはたいへんにおもしろいところである。

セムニーの「仕組み」とは?!

そのセムニーの仕組みと「適合」できるセム・分別心の「構造」とは?!

「身体」「言語」「意識」は、それぞれが分別のシステムである。

身体で言えば暑いと寒いを分別するようなことからはじまって、言語でいえば、あるとない、含むと含まれる、生じると滅する、差異と同一性などなどを分別する。意識もまた記憶と身体感覚からの情報と言葉とを混ぜてコネて固めて、得体の知れないよくわからないあれこれの分別を固める。

この「身体」「言語」「意識」の分別システムを統合して、複雑な分別の体系として組み立てられたものが私たちの「心」である。この分別心の呼び名がセム。セムニーではなく、セムである。

セムニーの「仕組み」に適合したセムの「構造」へ

このセム=身口意三業の分別の固着した体系を「法身=セムニーの仕組みに適合できる構造につくりかえる」ことが目指される。このことを中沢氏は次のようにも言い換える。

「身口意の働きがすべてセムの秩序にしたがって行われていることを理解している修行者は、そこを別の原理で動かすことによって、アーラヤ識(無意識)の自動機械である状態から、自分を分離させようとするのである。」

セムを、阿頼耶識の自動機械である状態からひきはなし、別の原理で動けるようにする。

どうすると「別の原理」で動けるようになるのか?!

*

第八阿頼耶識は『大乗起信論』では「真妄和合識」であると論じられる。

真妄の「妄」は即ち、妄分別、上でいう「セム」である。

人間の心は、日常の経験的感覚的な感性と知性の世界を「セム」で、固まった妄分別でもってバーチャルに作り上げて、その中でいそがしくしているわけであるが、それ(セム)だけではない、と説くのが仏教のおもしろいところなのである。

*

私たちの心は「セム」としての妄分別の固着した仕組みになっていると同時に、同時にそのままで「セムニー」即ち、あれこれのセムをそのセムとして発生させているところ(母胎と言ってもいいかもしれない)から離れてしまっているわけではない。これを真妄和合というのである。

そうであるからして、自覚的に意識できる身体と言葉とを組み替えることで、つまり「セム」を流用転用、ブリコラージュすることで、意識を明晰に保ったまま(つまり肉体的に死ぬなどして八識を解かずとも)、セムニーと自分自身が不可分であることをありありと感じ・観じることができる。

*

この際、前五識の分別システムをそれだけで”分別するでもなくしないでもなくという状態”で動かすのはなかなか難しい。というか、ほぼ無理なんじゃないだろうか。つまり熱いものは熱いし、眩しいものは眩しいのである。

またこの前五識を統合する第六意識もまた、前五識由来の分別の固さを引き継いでいる。そして、第七末那識(自/他の分別)を分別するでもなくしないでもなくという状態で動かすのも、これまたかなり難しい。もちろんこの自/他の区別に関しては、で、「水」や「土」といった四大に入り込むという、前回の記事でご紹介したヨーガが効いてくることだろう。

さらに前五識、第六意識、第七末那識を支えている第八阿頼耶識となると、その「集合的無意識=超個的な言語的意味分節のカルマ(業)」(井筒俊彦)とも呼ばれるものの”分別され尽くされたかのような”相たるや、重いとか暗いとかいうよりもむしろ圧巻という感じであり、その死者たちの声そのものであるものの残響がハウリングをおこしている凄まじさたるや、という感じである。が、しかし、この分別された諸項、言語的意味分節された「それではないものーではないもの」としての全ての項は、分節”済み”ではなく、つどつどいつも分節されている途中である。つまり、分節されているでもなく分節されていないでもない、分別されているでもなく分別されていないでもない微妙な振幅を描く振動状態にある。

*

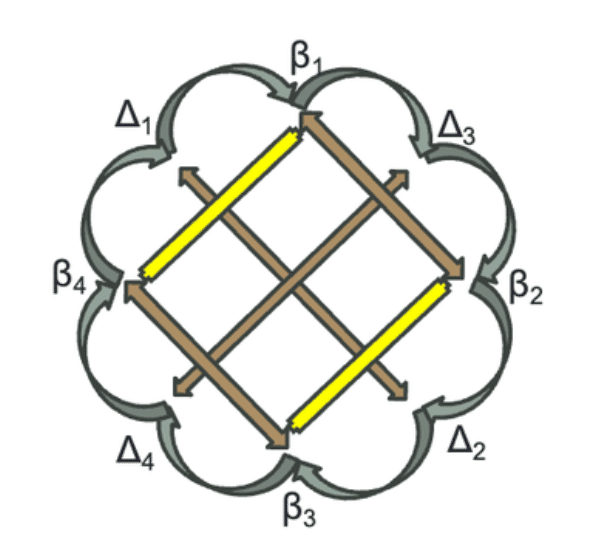

図1でいえば、Δ四項で表現された対立関係の対立関係がロゴスの言葉であるが、このΔ対立関係の対立関係を分けつつ繋いで四項関係として固定しているように見えるのは、ほかでもない四つのβ項が、四つに分かれたかと思えばひとつに収縮し、また四つに分かれ、またひとつに収縮するという脈動を繰り返しているからである。β四項間の最大の距離と最小の距離のあいだから、Δ四項の間の距離が定まる。

このあたりの論理の精髄を取り出しているのが、空海の『吽字義』である。

ここに言語をロゴスという表層の知性と感性の固まった分別の方法で動かすだけでなく、このロゴスの言葉を流用・転用・ブリコラージュして、「レンマ」の論理、即ち分けているような分けていないような、分かれたところを過度に結合し、分かれていないところを過度に分離する、分離と結合の両極の間で高速に振幅を描くようなコトバに変容させることもできる。

五感で感じる事物を吽字に変身させる

ここで「セム」と「セムニー」がつながり、混じり合い、相互に渉入しあう。さてここに「言葉の浄化」ということが可能になる。

「言葉の働きの浄化で大活躍するのは、「フーム(hum',हुँ)」という音と形と色をもった音声シンボル(字)である。この音声シンボルはシヴァ神とよく似た性格を持っている。すでに出来上がった存在物を破壊して、新しい存在物を生成してそこに立ち上がらせようという、破壊と生成両面を備えた力を持つ。そのフーム字をもって、身体の内部と外部の環境とをつくっている具象的世界を破壊して、生成の母体たる空の抽象に変容させるのである。」

この「フーム」字は「吽」字である。

『吽字義』の「吽」字である。

吽字が「破壊と生成」の両面を持つ、というの話は、ロゴス(すでに出来上がった構造物)を”破壊”し、そのバラバラになった部材をブリコラージュ(日曜大工的にありあわせの材料を転用流用)して=レンマの論理で分離と結合、結合と分離のあいだの振動を引き起こして、そこから新しい存在物を「立ち上がらせる」、ということを言うのにぴったりである。

吽字が「破壊」する「すでに出来上がった存在物」とは、即ち、日常的経験的感覚的な知性と感性の分別心(セム)が切り分けた、身体内/外の「具象的世界」である。そしてその”破壊”により、具象的世界がそのまま新たな無量の四項関係の「生成の母胎」である「空」と異ならないものに転じる。

なかなかすごい話である。

「最初はゆっくりと「フーム」音を唱えながら、外界にじっさいにみえている事物を動揺させながら、フーム字に変貌させていく。世俗にとってはさまざまな意味をもっていた具象的事物をこうして抽象的な文字に変えていく。これによって、事物にはそれ本来の本質(自性)はないということが、実感される。」

このあたりの実際の行、瞑想、ヨーガをどうするかについては、師について修行をしたことがない私があれこれ言うことはやめておこう。この「外界にじっさいにみえている事物」、つまり日常的経験的感覚的な知性と感性の分別心が切り分けて見せているあれこれの事物、二項対立の対立関係の網の目を、「吽」の音を発し=聴きつつ、「吽字」の色形へと「変貌」させていく、というのはとてもおもしろい。

内/外の”内界”も吽字に変身させる

次に、”外界”だけでなく、内/外の区別によって外界と対立させられている内界、すなわち”自身”もまた、「吽」字によって”破壊”される。

「次の段階からは、フーム字はいっそう破壊的な力を発揮するようになる。暗い紺色のフーム字を、激しい発生とともに、外界に送り出す。フーム字は周囲の景色を貫いて走り抜け、あらゆる具象物を粉砕していくのである。この暗い紺色のフーム字は自身の体内めがけて突入し、身体をことごとく粉砕し尽くしていく。身体は実体性をなくして透明になっていき[…]像はあるのに実体感がない、という状態が現出する。」

ここで、外界の即自的に存在する実体のような分別された諸事物諸存在が、すべて「空」、分かれているでもなく分かれていないでもない「吽」字へと、いわば”解体”され、さらにはその「外界」と内/外の分別によって対立させられている自分の「身体」も、吽字によって解体される。

存在を生成の相で

次に、ここから転じてまた新たなΔ二項対立の対立関係たる諸存在を生成=発生=示現=分節させていく動きが動き始める。

まず「世界を空に清掃していく」ところからはじまる。

「なかでも面白いのは、自分自身を三十センチのどのフーム字に変えて、世界を空に清掃していくという行である。このフーム字はまるで蛇のように体をくねらせながら、地上を這っていく。[…]すると蛇のくねっていった跡には空に浄化された空間が広がっていく。この空なる空間は、蛇のくねくね運動が連想させるように、静止していない。単なる無の空間ではなく、渦を巻く力の充満したスパティウムである。このスパティウムをゾクチェンでは

「ロン」というセムニーの別名で呼ぶことにしている。」

”自分自身”が変容した吽字が、蛇のように地面を這って、いろいろなものに触れていく。そうすると、吽字に触れられたあれこれは吽字と異ならない同じこと、つまり分別するでもなく分別しないでもない中間状態に励起される。この励起された状態は、ダイナミックな「渦を巻く力の充満したスパティウム」であり、これこそがセムニーである。

ここで中沢氏は重要なことを書かれている。

即ち、「心は、有でも空でもない」という。

「心は有でも空でもないのである。そうすると心の観察者が拠り所とすべき対象世界は存在せず、思考や言説の能力を超え出た決定不可能な境界に出てしまうであろう。ここに至れば、心には土台も根底もなく、生まれることも滅することもない、有でもない空でもない、無底の法身そのものであることがわかる。」

心(セムニー)、法身は、有ではない。

では、無(空)なのかといえば、無(空)ではない。

それならやっぱり「有」なんだろう、と思いたくなるが、しかし「有」ではない。

ある/なし

この二項対立は私たちの経験的感覚的常識(つまり三業)の深いところに刻み込まれた渓谷のような分別なので、なかなかこれを離れることは難しいのであるが、Aでもなく非-Aでもないという第四レンマのコトバを用いることで、人間は、その身体感覚、経験的な知性と感性の分別をほぐすことができる。これが人間のおもしろいところなのである。

「分別がある」のは悪いこと?!

この話とぴったりのことが、さきほどの松長有慶氏の『理趣経』に書かれているので引いておこう。

「「あの人は分別がある人だ」というふうに、現在ではいい意味に使います。「あいつは無分別なやつだ」といったら、これは悪い意味です。ところが仏教では反対なのです。仏教では本来、分別があるのは悪いことです。無分別のほうがよろしいのです。[…]空とは、「分別するな」「分かち別つな」なということです。分別を捨てろということです。」

「私」自身が、普段何気なく、なにかを感じたり、言葉で言ったり、思ったりするとき、そこにどれだけ深くするどく硬い分別の線が刻まれていることに自覚的であることができるかどうか。

この自覚を明晰な意識において生じさせつづけるために、言語でもって、言葉でもって、「Aでもなく非-Aでもない」を次から次へと連鎖させてツイストさせて円環を編んでいくことができるかどうかが、試されている。

このあたりの話を下記の記事にいろいろと書いているので、参考にどうぞ。

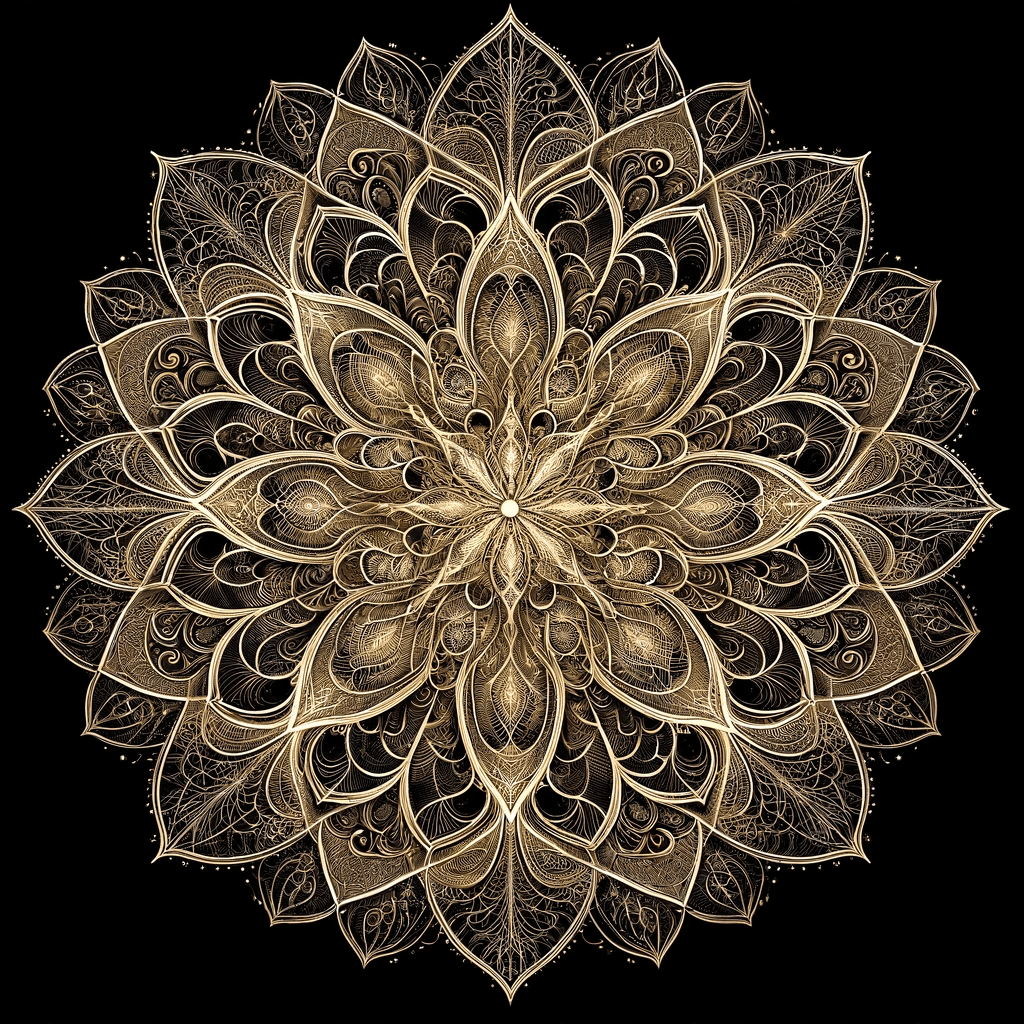

を表現している曼荼羅

セムニーの「仕組み」に「適合」した「構造」に整えられた人間のセムには、

このような八極分節しつつひとつであるような曼荼羅が観える

ここでおもしろいのは次の一節である。

「唯識のように心は無意識(唯識のいう「アーラヤ識」)にあるというならば、その無意識の根はどこにあるのか探ってみることだ。唯識の考えるアーラヤ識は虚妄である。アーラヤ識は無底の法身に溶けていく。」

上で、八識がどうとか、第八阿頼耶識がどうのと書いたが、そういう記述もまた分別する知性に他ならない、ということを忘れないようにしよう、という話である。阿頼耶識もまた「無底」の「法身」に「溶けていく」のである。

集合的無意識/集合的でない個的無意識

意味分節/無分節

カルマ/非-カルマ

死者たちの声/非-死者たちの声

残響/非-残響

ハウリング/非-ハウリング

そして

分節されてーある/ない

振幅を描く/描かない

振動 / 非-振動

どう言うにせよ、それは「おもしろそうだったから、分別してみました」というようなもので、そういう(分別された)ものがー「ある」とか「ない」とか、そのどちらか一方の極だけを選び続けてそこに固まる必要は、”ない”でもなく”あるでもなく。

こうなると「セムニー(心)」という言葉もまた、

セムニー(心)/ 非-セムニー(心)

|| ||

x / 非-x

といった二項対立関係の対立関係の一極に据えられるようなものではない、ということがわかる。

「心の来去住の在り処は見つけることができない。それが理解されれば、あなたの心は柔らかく、滑らかに整えられていく。極端な見解や二元論の思考によって、ゾクチェンの理解が妨げられるようなことはなくなっていく。輪廻する有情も輪廻を解脱した涅槃のブッダたちも、区別はない。」

心が「ここ」に「ある」とか、「そこ」に「ない」とか、そのようなことは言いようがない。ということをよく知った、柔らかく、滑らかな「心」へと整えること。「極端な見解」や「二元論の思考」つまり、どちらを選ぶか、生か死か?!、天使か悪魔か?!、正しいのか間違っているのか?!といったようなことのどちらか片方を選ばないと気が済まない、という煩悩にまみれた分別心が引き起こす執着が執着であることをよくよく知ること。

そこまでくると、煩悩即涅槃、サンサーラにある有情とニルヴァーナのブッダたちの「区別」もまた「ない」(あるでもなくないでもない)と言えるようになる。

「土や火や水や空気の元素の「音声」を聴く訓練にはじまったコルデ・ルシェンは、ついに心=セムの本性の理解への扉を開くのである。[…]しだいに人間の心=セムの限界への認識に接近させていき、心のあらわれの多様性とあらゆる有情の平等の理解にまで誘って行った。そして最後には、心=セムが無底、無根の法界に現れることを告げ知らせて、長期間にわたる加行は終了する。ここからゾクチェンの本番が始まる。」

なんと、まさかの、本番はここから始まる、というのである。

* *

ここまでで、もう十分さとりを開いたような気分になれたような気がしたが、いいいえまだまだ。入り口、ようやくスタートラインがどこにあるのかわかった、入試の会場が何号館のどの部屋なのかわかったが、受験票を鞄のどこに入れたかよくわからなくなっている、というレベルである。

引き続き、楽しく拝読しよう。

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。