『人類の深奥に秘められた記憶』モアメド・ムブガル・サール (著), 野崎 歓 (翻訳) 今年の小説読み初めに、これを読んで良かったな。33歳という若々しい才能の出現。世界は過酷でくらいニュースばかりだが、それを描く文学の未来に希望はある。セネガルとフランスについても改めていろいろ考えた。

今年の小説読書一冊目。

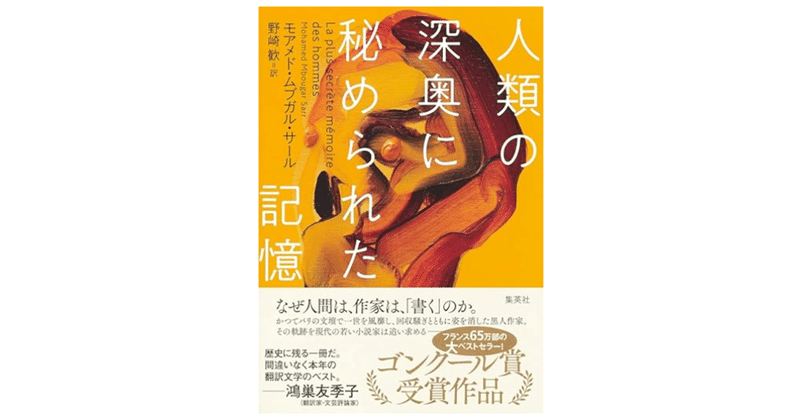

『人類の深奥に秘められた記憶』2023/10/26

モアメド・ムブガル・サール (著), 野崎 歓 (翻訳)

Amazon内容紹介

【ゴンクール賞受賞作】

なぜ人間は、作家は、“書く”のか。根源ともいえる欲望の迷宮を恐ろしいほどの気迫で綴る、衝撃の傑作小説!

セネガル出身、パリに暮らす駆け出しの作家ジェガーヌには、気になる同郷の作家がいた。

1938年、デビュー作『人でなしの迷宮』でセンセーションを巻き起こし、「黒いランボー」とまで呼ばれた作家T・C・エリマン。しかしその直後、作品は回収騒ぎとなり、版元の出版社も廃業、ほぼ忘れ去られた存在となっていた。

そんなある日『人でなしの迷宮』を奇跡的に手に入れ、内容に感銘を受けたジェガーヌは、エリマン自身について調べはじめる。

様々な人の口から導き出されるエリマンの姿とは。時代の潮流に翻弄される黒人作家の懊悩、そして作家にとって “書く”という宿命は一体何なのか。

40か国で版権が取得された、2021年ゴンクール賞受賞の傑作」

本の帯から

「歴史に残る一冊だ。間違いなく本年の翻訳文学のベスト。--鴻巣友季子(翻訳家・文芸評論家)」

ここから僕の感想

僕の昨年の翻訳文学ベストは、ミシェル・ウェルベック著『滅ぼす』だったのだが、それも、この本も野崎歓氏の翻訳である。お世話になりました。本書には野崎氏による親切な解説もついています。作者のことや背景がよく分かる。

著者のサールは、1990年生まれのセネガル人、フランスの大学を出てフランスで活躍している。ということで、この小説の主人公と作者と同様の境遇に設定されている。ほぼ分身と思って読める感じである。本のカバー、折り返した部分には著者近影が大きく載っている。この写真の美青年を主人公なんだと思って、僕は本を読み進める最中、カバー折り返しの著者近影をたびたびちらちらと眺めながら読み進んだのである。

セネガルについて、サッカーのワールドカップで二大会連続日本と同組だったけれど、そんなに詳しく知らなかったので、例によってWikipediaとグーグールアースのストリートビューにお世話になりながら読み進んだ。

話は、一種の謎解き、謎を追いかけるサスペンスなので、ネタバレちゃうとつまらないのだが、論じるには、ちょっとだけネタばれするかもしれん。感想をちゃんと書こうとすると。ごめん。まっさらな気持ちで読みたい人は、ここで読むの中止して、本を買ってください。

じゃあ、話を続けますよ。

主人公が追いかける幻の小説『人でなしの迷宮』、その幻の作者・小説家エリマンは1915年生まれ。その育ての父だか叔父だかは1888年生まれ、その父親、おそらく1850~60年代生まれくらいまで話は遡る。そして、この謎の小説・本と主人公をつなげる同郷の女性作家は1960年生まれ、その彼女を…する(あんまり書くとネタ晴らしになるのでぼかしておく)女性詩人は1940年生まれ、主人公はおそらく作者サールと同年、1990年生まれ。

1860年生まれくらいのセネガルの漁師⇒その息子1888年生まれの謎の小説家の叔父⇒1915年生まれの謎の小説家エリマン⇒間をつなぐ1940年生まれの詩人(この人だけハイチ人)⇒またまた間をつなぐ1960年くらいセネガル生まれの女性小説家⇒1990年くらいセネガル生まれ主人公・若い小説家ジェガーヌ。話は2018年以降のほぼ現在。これが登場人物の生まれ年推測。

Wikipediaによると、フランスがセネガルを植民地化したのが1815年から1895年くらいにかけて。ちょいと引用。

「サン=ルイ島およびゴレ島は1815年のウィーン会議でフランスの植民地とされた。その後フランスはダカールなどの都市やダカール港などの開発を進め、さらに、ダカールとセネガルの北部のサンルイを結ぶ鉄道などの建設を進めた。1848年に奴隷貿易が廃止された。1854年にフランス軍のルイ・フェデルブ将軍が総督に就任すると、現地の諸王国を征服し(1859年にen:Battle of Logandème)、セネガル川流域をフランスの支配下に置いた[12]。1867年、en:The Battle of Fandane-Thiouthioune(マラブー戦争、Serer-Marabout Wars)。鉄道敷設により支配体制を強固にしようとするフランスの植民地化に対し、カジョール王国(ウォロフ語版、フランス語版、英語版)(ウォロフ語: Kajoor、1549年 - 1879年)のラット・ジョール王が抵抗を行ったものの、1886年10月26日にジョール王がフランス軍との戦闘で殺害された後、植民地化は更に進んだ[13]。フランスはこの後1890年よりカザマンス地方の征服を進め、1895年にフランス領西アフリカを確立し、ダカールはその中心地となった。」

そして、第一次世界大戦と第二次世界大戦にセネガル人はフランス軍の「セネガル歩兵」として従軍する。

第二次大戦後の独立についてはWikipediaから。

「第二次世界大戦が終結し、世界的に脱植民地化の流れが加速してきた1958年11月にフランス共同体内の自治国となり、1959年4月にフランス領スーダン(現マリ)とマリ連邦を結成した。

独立後

ネグリチュードの文学者にしてセネガル共和国初代大統領、レオポール・セダール・サンゴール。

1960年4月4日マリ連邦としてフランスから独立し、同年8月20日にはマリ連邦から分離しセネガル共和国として単独国家となった。同年9月6日にネグリチュード運動の文学者であり、セネガル社会党 (PSS) を率いたレオポール・セダール・サンゴールが初代大統領に就任し、アフリカ社会主義を掲げつつもマルクス=レーニン主義からは距離を置いた、親フランスの穏健改革路線を採用して1980年12月31日まで長期政権を維持した。サンゴールは、自ら国歌「コラを弾け、バラフォンを叩け」の作詞もしている。」

ということで、物語の全体が、セネガルがフランスの植民地化した時代から、第一次大戦から第二次大戦にフランス兵としてセネガル人が従軍した時代、そして詩人でもある大統領により独立した戦後から現在に至るその全体を舞台に物語は展開するのだな。

という「セネガルの青年がフランスで小説家を目指す」ということが、何世代にもわたって繰り返される。「現代の若い小説家が、昔の謎の小説・小説家の謎を追う」という筋立ての中で、その意味を問い、深めながら語られていくのである。

途中、舞台はアルゼンチンにちょいと移り、そこの文学サロンの話になったりするのだが、ここでは実在の小説家も何人も登場したりする。この若い作者の文学への思いや知識の深さ、小説を書くことへの深い思いと熱い情熱が迸る。

とはいえ、訳者野崎氏もあとがき解説で書いているが、

「こうした情報を積み重ねていくと、頭でっかちな文学青年がこしらえた風通しの悪い作品であるかのように思われそうだ。だが、本書の特色は、書物をめぐる蘊蓄をこれでもかと傾けながら、全体として「ブッキッシュ」な印象を与えないということではないだろうか。」

と書いている。いや、まったくその通りなのである。自由奔放で色とりどりの多面的な小説なのである。

話がすごくどうでもよさげな脇道に逸れるが、フランスでの若い小説家友達、コンゴ民主共和国(旧ザイール)出身の親友と、

「おまえが小説を書くようになったきっかけはなんだ、」「あれこそは自分にとってものを書くことの始まりだったと言えるような出来事を何か特定できるか?」

という会話の中で、

「誕生をめぐるすごいエピソードなんかぼくにはない。たとえば、ハルキ・ムラカミみたいなね。彼が作家の天職に目覚めたときの驚くべき話を知ってる?知らない?野球の試合を見に行ったんだそうだ。ボールが、純粋なハーモニーを奏でるように宙を飛んで行った。その完璧な軌跡を見て、ムラカミは自分がなすべきこと、なるべきものを悟った。つまり偉大な作家だ」

なんていう一節が小説のごく初めのあたりに出てくる。

こんな軽い話から始まったのに、もう小説は二転三転どころではない、ものすごく大きな時間的地理的スケールで、おそろしく重たい話から純粋な恋愛からマジックリアリズム的呪術的エピソードから世界大戦時代の歴史的話から現代セネガルの政治的動向まで、つぎつぎとあらぬ方向に展開していくのである。ちなみにこの友人と話したハルキ・ムラカミの話、分かる人には分かる最後にものすごい(主題ではないのだが)伏線回収がある。

若い小説家だから、もう思いのたけとアイデアの限りをつぎつぎ投入、これは初めから全体を構想したとは思えない、筆と情熱の赴くままに物語が作者にも制御の利かない形であっちこっちに行っているんじゃないか、と思わせるところもたくさんあるのだが、いやそうに違いないと思うのだが、その転々と物語が思わぬ方に転がること自体が、この小説の魅力になっているのである。

セネガルのことも、フランスにおけるサハラ以南の植民地出身の黒人たちの扱われ方の変遷ということも、その旧植民地の国の人の暮らしと意識の変遷から現在も、知らないこと、初めて考えさせられることばかりである。世の中には知らないこと分からないことが無限にある。

そうではあるが、セネガルという国の文化、伝統からフランス植民地時代を経て現在に至るまで、そこには、この作者を、この小説を生み出す文学的な伝統というか土壌のようなものがあることが伝わってくるのである。

「世界中どこでもそういう文学的文化伝統がある」と軽く言えないところがあって、どうも文学を小説という形で生み出そうとする文化的土壌が色濃い地域というのがある。詩に傾く国と小説に傾く国という濃淡というのもあるような感じがする。人口のわりに世界的な小説がたくさん生まれる国と、あんまりそうでもない国ってあるような気がするのだよな。セネガルと言うのは、なんというか、そういう意味で文学的な国みたいだなあ。そんなことも考えたりしながら読んだわけでした。

小説全体としての重さは、僕としての昨年ベスト『滅ぼす』ウエルベックの方が読後感の胸への迫り方は強かったなあ。というのは僕がウエルベックに年齢が近く、扱われている老いと死についての切実さがあちらのほうが僕に近かったせいだろう。

こちらは、若い、この小説書いたとき31歳、今33歳の、これから上る太陽のような才能の出現を告げる小説、ということで、そのことを新年早々、寿ぎつつ、読んだのでした。

鴻巣さんの言うような「歴史に残る一冊」として後世に残るのか。そして、この作家が世界文学を担う偉大な作家になっていくのかは、今のところ、僕にはよく分からないけれど、今年初めに読む小説としてころを選んでよかったなあ。世界がどれほど過酷であっても、新しい世代が生まれて、文学は続いていくのだ、そういう希望を感じさせる小説だった。ということは確かに言える。

なんだけどね。ほんとのラストのラスト。最後の結末。これでいいのかな。読んだ人と、こっそり話し合いたいな。どなたでも、読んだら、感想戦をしましょう。いいのかな。いいのかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?