お詫びいたします。「鈴木春信」2017(東京美術)の著者様

(長文になります)

はじめに

表題を見た読者はおそらく一体何のことかお分かりにならないでしょう。

実は、4月26日に投稿した下記の記事の中で、私は浮世絵版画の専門家に対して挑発的な内容を書いてしまい、内心言い過ぎたと後悔していたのです。

それは、鳥文斎栄之作品の海外流出に関連付けて、鈴木春信の優れた作品も同様に海外流出されていることにふれ、新たな節「鈴木春信の海外所蔵の作品と「闇夜」の黒ベタ表現」を設けて次のような私の不満を述べたことです。

「黒ベタ」の鈴木春信の優品がことごとく欧米にあることを知り、私が見ても傑作中の傑作なのに、日本の専門家がほとんど言及することがないことに正直不満を感じたのです。

さらに続けて、

問題にしたいのは、鳥文斎栄之と違って鈴木春信の場合は、その名を冠した一般人向け解説本が多数出版されているのに、この闇夜の「黒ベタ」作品についてページを割いている本がほとんどないことです(表紙にも用い、軽く解説している本の1例を知るのみです)。また大掛かりな日本美術全集にしてもしかりです。予算上国内でしか作品を撮影できないからだと思います。

また鈴木春信については、判で押したように全著者が「錦絵の創始貢献者」であることと、「春信風美人表現」の独特の美しい描写について解説していますが、どこか通り一遍の解説にしか思えないのは私だけでしょうか?

そして次のような注文をつけました。

とはいえテクノロジーが発達した今、海外所蔵機関と交渉して高精細画像を入手すれば専門家としての目で検討できると思います。今後どうにかして専門家としての意見を発信してただけるとありがたいのですが・・。

以上の文章だけならまだしも、「日本の浮世絵関係者、研究者は怠慢ではなかったか?」などと、日本美術の素人の私が、どれだけ上から目線かと顰蹙をかうこと必至の章タイトルを付けたのです。

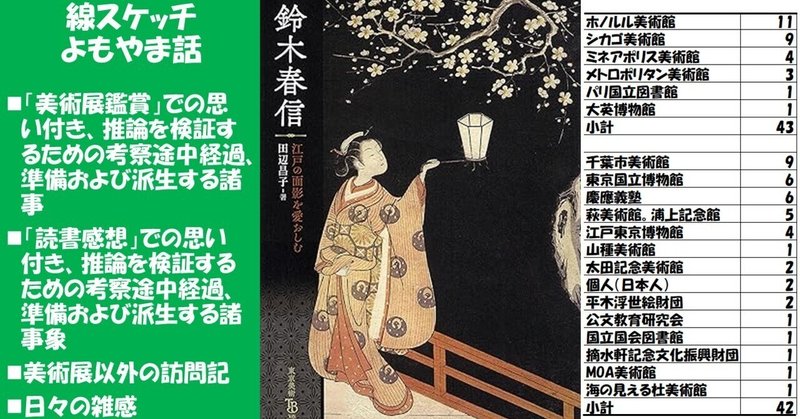

ところが、何と記事の投稿のわずか数日後、メトロポリタン美術館蔵の《夜の梅》を表紙とする下記の本を図書館で見つけました。

手に取ってパラパラとめくってみると、使われている図版がすばらしく、かなりの数の海外美術館所蔵作品の写真を使用しています。また立ち読みレベルですが、内容も鈴木春信の錦絵誕生への寄与や私が疑問い思っていた青色が使われていない理由など丁寧に解説されているではありませんか。

しかも初版は2017年で、すでに7年近くも経っています。

私は慌てました。あのおごり高ぶった文をどうにかしなければまずいと。

鈴木春信の専門家が、素人の私の記事に目を通すことはあり得ないので、慌てる必要もない、気にするなと思われるかもしれませんが、実は目を通さないからよいという問題ではなく、世の中に向けて記事を書いた私自身の姿勢が問われる問題です。当然なおざりにはできません。

対応としては、4月26日の記事を書き直すことが考えられます。しかしあの部分を削除したり修正するよりも、お詫びを兼ねて、この本の素晴らしい点を紹介する新しい記事を書いたほうが良いと思い本記事を投稿いたします。

なお著者の田辺昌子氏は、千葉市美術館学芸課長兼副館長で、今調べると「サムライ、浮世絵師になる!鳥文斎栄之展」(千葉市美術館)を発案し実現させた、まさにご本人であることが分かりました。

NHK千葉放送京局の記事に田辺氏のインタビューが載っており、海外流出した浮世絵に対する想いと、鳥文斎栄之展にかける強い意思が伝わってきます。

おそらく、浮世絵研究者、特に鈴木春信の研究者として長らく悔しい想いをされてきたのだろうと思います。

私がその鳥文斎栄之展の記事を書き、末尾には千葉市美術館にお礼を述べているにも関わらず、その記事の鈴木春信についての不満の内容で、鳥文斎栄之展を発案、実行し、成功させた千葉市美術館の田辺昌子氏にお詫びすることになるとは思いもよりませんでした。

田辺昌子著「鈴木春信 江戸の面影を愛おしむ」2017(東京美術)について

全体の特徴

最初にこの本の主な特徴と私の感想をまとめます。

■海外流出した鈴木春信の優れた作品の写真図版をふんだんに使用しており、図版を眺めるだけでも満足する。85枚の内43枚が海外流出作品である。図版の高精細写真を各海外美術館から入手している。

■「創の章」を設け、錦絵創始期の鈴木春信の貢献内容が詳述されている。特に《座鋪八景》の署名入りの初版と署名無しの次版以降の変化が商業美術発展の過程を伝えて興味深い。

■「慈の章 江戸の日常をみつめる」では、かなりの枚数の母子の錦絵を紹介している。母子のテーマは春信が最初かどうかわからないが、この後浮世絵のテーマになっていく。都市の日常がテーマになるのは西欧に比べて江戸が時代を先取りしていたと思える。

■「こらむ◆春信好みの色」の中で「春信錦絵の絵具」と題して春信が使用した絵具について詳しい解説がなされている。特に、青色については、つゆ草の花弁を大きく改良した花から作られた「青花」を使用したが、現在の作品では薄い褐色かほとんど目視不能なまでに褪色していることを知った。鳥文斎栄之の作品も青味がまったくない。栄之の時代には「ベロ藍」が輸入されていたと思われるが、栄之はそれを嫌って「青花」を使っていたのではないか。なお、私が小村雪岱の絵との関連で興味を持っている春信の畳の色(青緑)は藤黄と青花の混色になるはずだがその記述はない。

■「美の章 江戸のアイドルお仙とお藤」において、実在の人気娘を錦絵に描き始めたのは春信らしいこと、同じくこれまで名前を付けずに描かれていた吉原の遊女も名入りで描き始めたのは春信らしいことが紹介されている。これを見ても、春信が時代ニーズを読むことに敏感だったことがうかがえる。

■「あとがき 春信の魅力 鑑賞のポイント」で、読者に対して、春信は、後代の歌麿、写楽、北斎、広重、国芳、国貞に比べれば地味に映るかもしれないが、しみじみと味わってほしいと著者は訴えている。そのポイントは「恋を描く詩人」「江戸の日常の幸福に浸る」「隠された主題を読む」「色と線の美しさを味わう」「紙の質の良さを味わう」を挙げている。「線スケッチ」の立場では、「色と線の美しさを味わう」だけでも後代の浮世絵師に負けずとも劣らない絵師だと思う。

さらに著者は、「保存状態がよい作品がほとんどが外国にあるので日本では見ることが出来ない。この本では国内外から選りすぐりの作品を掲載し、その魅力を多角的に解説して読者に伝えようとした」との自負を表明している。

■最後のページに「春信と美術館コレクション」と題した2頁組の記事を設け、海外の美術館の所蔵品が、どの浮世絵コレクションから来ているのかの解説がされており、日本の浮世絵がどのような経緯で海外に渡ったのかを知ることが出来、個人的には大変ありがたい。

■最後に、「鳥文斎栄之展」の記事で私が指摘した春信の「部分黒ベタ塗り」「闇夜の漆黒表現」については、本書では特に指摘が無かった。また、私のもう一つの関心事、浮世絵における遠近表現(透視図法の適用など)についても本書では特に言及はされていない。

以下、上記感想のいくつかを補足説明します。

海外流出作品について

表1に、本書140-141頁の作品索引に示す鈴木春信の作品の所属別と作品数を表にして示します。

表から読み取れるように、海外所属作品は全掲載数の半数にも及びます。一方、一部の読者はそれでも国内の優品もかなりあるのではと思われたのではないでしょうか。

実は、鳥文斎栄之展の記事を書く時にも同じ感想を書きました。ただ松方コレクションの流れを汲む東京国立博物館は分かるにしても、美術館ではない慶應義塾や萩美術館・浦上記念館、平木浮世絵財団のような、普段はあまり表に出てこない機関の名前が並びます。

ここでは詳しく述べませんが、これらの機関も、海外流出を防ごうとした日本人の私的コレクションがもとになっているようです。(東京国立博物館の松方コレクションも同じだと思いますが・・)

千葉市美術館も春信の作品を多く所蔵していますが、おそらく田辺氏の意向に沿って美術館の方針として収集されたのではないかと思います(江戸東京博物館もそうかもしれません)。

錦絵創始期における鈴木春信の貢献について

錦絵の誕生については、武士であった諏訪頼武の随筆『仮寝(うたたね)の夢』および太田南畝の『金曾木』を引用し、旗本の大久保甚四郎(俳号巨川)らが絵暦交換会を催し、カラフルな摺物が求められた結果、作画を春信に依頼して生まれたとのこと。その後、版元が目を付け、版木を求めて依頼者の名前を削り大々的に「東錦絵」として売り出したのが始まりだとのことです。

その記念すべき絵が《座鋪八景》の八枚揃えです。

本書では「巨川」の署名入りの初版の3作品(いずれもシカゴ美術館蔵)と署名を削って錦絵として売り出した作品を並べて紹介しているのですが、興味深いことに初版では金や銀も使用して磨られた採算度外視の贅沢な摺物で、富裕層相手なのに対し、錦絵では版元が版権を譲り受け、「巨川」の名を削り、色も変えて一般大衆向けの商品として売り出したのです。

私は、これまで浮世絵版画というものは大衆向けのチラシやブロマイドのようなものだと思い込んでいたのですが、草創期には、ぜいたく品だったことを始めて知りました。

その意味で、《座鋪八景》は、初版の上品でいかにも贅沢な造りの作品から、色も若干派手目で大衆向けに変化していく様子がよくわかり、浮世絵を見る眼も変わりました。下に例を示します。

出典:共にシカゴ美術館、public domain

なお、田辺氏の著書では、右側の後版刷りは、シカゴ美術館ではなく、山口県立萩美術館・浦上堂所蔵の作品が掲載されています。

上の作品は、一見左右に違いが無いように見えますが、左の初版では、1)「巨川」の署名がある、2)衝立に描かれた獅子の目に「金」が使われているのに対し、右の後刷りの版では、1)異なる色(少し派手?)を使われている、2)獅子の目には「金」は使われていないなど違いがあり、明らかに左の作品は、少数の趣味人向けの特殊な作品であり、右の後刷り作品は一般大衆向けのニーズを意識した「商品」の仕様になっています。

なお注意したいのは、この仕様も版元の意向を受けて鈴木春信自身が策定していると考えられることです。

ですから現在浮世絵は江戸の大衆に対して安価で大量に提供された商品、すなわち商業美術と認知されていますが、鈴木春信のこの《座鋪八景》の贅沢な揃い物から出発していることになります。

江戸の日常を描く

この本の中で、著者は「江戸の日常を見つめる」という章を設け次のような指摘をしています。

穏やかな日常、無償の愛情を子供に注ぐ母親、屈託なく遊ぶ子どもたちの姿など、春信は江戸の人々の日常や子どもたちをよく主題としている。

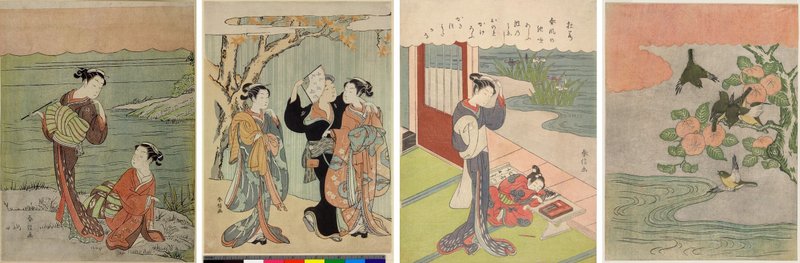

そして、その例として12枚の作品を例示しています。下記に、そのうち入手できた6枚の画像を示します。

下段左:ボストン美術館所蔵、下段中:ボストン美術館蔵、下段右:ボストン美術館蔵

出典:全て「浮世絵検索」 https://ja.ukiyo-e.org/

著者によれば、錦絵以前の鳥居清広の作品に、すでに《子供の芝居ごっこ》の作品が存在し、日常や子どもたちを描く浮世絵が増えてきていたとのこと、春信はその流れを汲んで日常と子どもの絵を描いたのだとしています。

浮世絵の画題として役者絵や美人画の人気が高いのは分かりますが、日常の暮らしや子どもの日常という画題が、すでに江戸の人々の人気の画題になっていたことは驚きです。

同時代の西欧で、王侯貴族の子供の肖像画は別として、このような市井の子どもや母子の日常を描いた例はないと思います(あくまで推測ですが)。

1700年代の江戸でこのような絵が作成されたということは、当時の江戸市民(市民という言い方も変ですが)が買いたいと思ったからにほかなりません。江戸の住民は世界に先駆けて、近現代の大都市の住人の文化的嗜好を先取りしていたのではないでしょうか。

また「子ども」に限って言えば、日本では大人たちから大変可愛がられたということが、江戸末期から明治期に訪れた外国人の日本訪問記には必ずと言ってよいほど書かれているので、子どもの絵が人気であることもうなずけます。

ちなみに、西欧でこのような母子像や子どもの日常の姿が慈しみを持って描かれたのは、春信よりも遥か後代、印象派の画家達、中でもベルト・モリゾやメアリ・カサットらの出現を待たなければなりませんでした。

両者はかなりの数の母子像や、子供自身の日常を描いています。参考までにそれぞれ例を示します。

出典:すべてwikimedia commons, public domain

出典:すべてwikimedia commons, public domain

出典:すべてwikimedia commons, public domain

ベルト・モリゾおよびメアリ・カサットは私の好きな画家達です。両者ともに、子ども単独や母子(父子)像の名作が他に多くありますが、上では、森の中で散歩したり、本を読み聞かせたり、髪を櫛梳ったり、縫物をしたりなど日常の暮らしの中の一瞬を描いた作品を意識的に選びました。

ベルト・モリゾもメアリ・カサットは浮世絵に関心があった、モリゾの師匠のマネや、カサットの親友のドガから影響を受けて子どもと母子の日常を描いたと考えてもよいのですが、おそらくそうではないでしょう。当時の西欧の女性画家の社会的地位の制約のため、自ら自己規制して子どもと母子像に画題を特化したと考えるべきだと思います。

しかし、メアリ・カサットの2番目の図に示したドライポイント、アクアチントの作品は、明らかに浮世絵版画に触発されて作成されています。確か赤ん坊を湯浴みする絵は、浮世絵の構図を借りていると、どこかで読んだことがあります。米国人であるメアリ・カサットは母国ボストンで、質の良い浮世絵版画を目にしたのではないでしょうか。もしかすると海外流出した鈴木春信の母子像を見たかもしれません。

余談ですが、江戸時代の女性の画家と云えば、文人画家の玉蘭と肉筆浮世絵の葛飾応為の名前しか私は思い出せません。

しかしごく最近、東北大学準教授杉本欣久氏のyou tube チャンネルの講義で知ったのですが、江戸時代を通じて、男女の別なく画家として認定されていた女性画家は100人以上いたというのです。

興味深いのは玉蘭、葛飾応為も、モリゾやカサットと違って、女性だからといって、画題を自分で狭めていない点です。100人とされる他の女性画家達も、画題としては男女区別なく描いているようなのです。もちろん、封建社会の影響はなしとは言えません。どうしても花鳥画が多くなる傾向はあるようです。

いずれにせよ、明治以降の男性社会のためなのか、女性画家の名前はほとんど伝わっていません。この辺の事情は別途調べてみたいと思います。

鈴木春信は「青」をふんだんに使っていた!なぜ緑が残り青が消えたのか?

褪色激しい春信の作品を当初の色で見てみたいと思うのは私だけでしょうか?

鳥文斎栄之の海外美術館所蔵の作品を直接見て、また今回鈴木春信の作品も同じように海外美術館からダウンロードした画像でも、その素晴らしい色合いにつくづく見惚れてしまいました。

しかし、鳥文斎栄之の記事でも言及したように、川や海の描写があるのに春信の作品には一切青色が見いだせないのです。

今回本書を読み、その謎が解けました。すなわち、「こらむ・春信好みの色」の中で、春信の錦絵で使用された絵具についての詳しい解説がされていたからです。

すなわち、春信の錦絵で使われている基本の三原色は、紅花の紅、青花(露草)の青、ガンボージ樹脂原料の藤黄(とうおう)であることがわかっているとのこと。

この中でも「青花」は、「湿気に弱く水に流れて落ちやすい性質があり、そのために現在春信の版画の中に青みを見出すことはほとんどできない」と云います。「多くは薄い褐色か、目視不能なまでに褪色している」とのこと。

そして、今出典が確認できないのですが、「青花」の青の褪色年限は20年程度という記述もその後見つけました。

ですから、私が目を凝らしても青色が見いだせなかったのは当然でした。時代は下がりますが、鳥文斎栄之も、当時手に入れることが出来た「ベロ藍」を使わず「青花」を使ったため、青色が見いだせなかったものと思われます。

以上、著者の記述「多くは薄い褐色か、目視不能なまでに褪色している」が合っているか、海外流出した質の良い春信の版画の内、水の描写のあるものを比較して、「青色」の痕跡がないかどうか調べてみました。

田辺氏の記述および褪色のスピードが20年ということから、「青」が見えることは全く期待していなかったのですが、何と奇跡的に青みが残っている例が何点かありました。下記にご紹介します。

まずは、かなり青みが残っている例:

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

次に僅かに青みが見える例

下段:左から江戸東京博物館、ハーバード大学、ハーバード大学所蔵作品

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

同じ作品でも、保存状態により青みが残っている場合と完全に褪色している例の対比を下に示します。

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

左の2枚の作品の着物の色が異なるので、果たして最初に両作品同じ色に塗られていたか分かりませんが、少なくとも海の色は青く塗られていたはずですので、両者の褪色の差は明らかです。

さて、以上青みが残っている例を示したが、意外に残っているなと思われたかもしれません。しかし大半は下記の例に示すように青みはまったく消え、暗灰色、灰色、薄い褐色(完全褪色、紙の色)に変化しています。

下段:左からボストン美術館、大英ha区物館、メトロポリタン美術館

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

完全に褪色した例は以下の通りです。

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

以上お分かりのように、青みが残っているとは言っても「青花」の「青」ではなく、当初鈴木春信が意図した青の魅力は想像すべくもありません。

ところが、一つだけその方法を見つけました。それは、復刻版です。

「浮世絵検索」で調べているうちに、戦前に制作された鈴木春信の復刻版があることに気が付きました。復刻版および鈴木春信の時代の版との比較を下記に示します。

以上以外は全て復刻版(戦前)

確かに、復刻版の中には鮮やかな青(上段左から2,3枚目、下段左から2枚目、右端の縦長の1枚)が見られます。ただし復刻版も鈴木春信と同じ「青花」を使っているとしなければ、鈴木春信当時の色合いを想定することはできません。

ここで注意したいのは、復刻版の青は褪色していないとは限らないことです。上段の右三枚の復刻版の水が全て褪色していることから、復刻版においても「青花」が使われていることがわかります。なぜなら復刻版と云えどもすでに100年近く経ており、「青花」の褪色スピード20年を遥に越えているからです。

以上鈴木春信の作品の「青花」絵具の痕跡を見てきました。ここで、疑問なのは、なぜ簡単に褪色してしまう「青花」の青を春信は使おうとしたのでしょうか。

実際の色合いを見てみましょう。

本書、85頁に鈴木春信が使用した絵具の再現が載っており、真ん中に「青花」の青が例示されています。

浮世絵の「青」と云えば、「広重ブルー」や葛飾北斎の版画に使われた合成絵具の「ベロ藍」がすぐに思い浮かびます。私自身、浮世絵の「青」はベロ藍の青だと思ってきました。

しかし、上記再現された青は、何というやさしい色でしょうか。

私が描いている「線スケッチ」において空の青を塗るときに「セルリアン・ブルー」という名の透明水彩絵具を使います。それは私は大好きな色なのですが、「青花」はまさにこの色を彷彿させます。

あくまで想像ですが、仮に鈴木春信の時代に「ベロ藍」が手に入ったとしても、春信は絶対使用しなかったでしょう。なぜなら彼が錦絵で使う他の天然絵具の優しい色合いとは合いそうにもないからです。

この再現した青色を、褪色した鈴木春信の作品に重ね合わせて想像してみてください。「江戸の粋」を感じるのは私だけでしょうか?

一方、ベロ藍を駆使した葛飾北斎や歌川広重の絵の配色からは「江戸の粋」は感じられません。

長くなるのでこれ以上は触れませんが、西欧が認めた葛飾北斎、歌川広重だけでなく、江戸の粋を描いた鈴木春信、鳥文斎栄之、歌川国貞の色彩センスをもっともっと私たちは評価すべきではないでしょうか。

以前どこかで書いたのですが、歌川国貞のあの粋でおしゃれな美的センスはいくら強調してもしきれません。そうでなければ、当時北斎、広重をしのぐ人気を誇ったことの理由を説明できません。

なお鳥文斎栄之の記事で、その作品に青が見られないと指摘しました。栄之の時代はベロ藍が手に入ったはずですが、おそらく春信と同様「青花」の青にこだわったのでしょう。すべての作品の「青花」の青が褪色したとすると作品に青が見られないことを説明することができます。

なぜ緑だけが残ったのか?青花と黄色を使っているはずなのに

もう少し、絵具について述べたいと思います。先ほど示した一連の「青花」の青の作品ですが、畳の緑や樹木の緑があまり褪色していないことを不思議に思われなかったでしょうか?

小村雪岱が鈴木春信の女性像に影響を受けていることはよく知られているのですが、私は鈴木春信の畳の緑(青緑)にも小村雪岱は影響されているのではないかという見方を記事にしました。

ですので、今回、青花の青の作品を調べているうちに、畳の緑や樹木の緑について一つの疑問が湧きました。それは、緑は青花と藤黄の混色で作るはずで、青花同様褪色するはずなのに、まったく褪色していないのは何故なのかです。

冒頭の「感想」の中でも記しましたが、この本の中では緑についての説明はまったくありません。しかし、直前に示した、鈴木春信の絵具再現の写真の中の「緑」に、「藤黄」+「本藍」という文字があるのに気が付きました。

「青」は「青」でも「青花」ではなく「本藍」の「青」なのです。これで理由が分かりました。「藍」は「青花」と違い、耐候性があるのです。ですから、青花の青が消えていても「緑」が残っていても不思議ではありません。

「あとがき」の田辺氏のねらい。千葉市美術館の浮世絵研究の系譜について

本書では、副題「春信の魅力 鑑賞のポイント」の通り、あとがきの中で鈴木春信の鑑賞のあり方について大変わかりやすく述べられています。

その中に、次のような一節があります。

春信の浮世絵は、ヴィヴィッドな化学的染料の色彩に慣れた現代の眼には地味にも映る。色は穏やかで造形も奇をてらわず、主題の読み解きを期待するその表現を受け止めるには、時間をかけてゆっくりと向き合う必要がある。めまぐるしく情報が行き交い、強い印象を残す作品が世の中の視覚を引っ張っていく中で、春信の魅力はともすれば見過ごされがちともいえる。しかし、日常のせわしさを忘れて、しみじみと作品を味わい、安らぎを得たいと思うならば、春信の作品は最も推奨されるであろう。

田辺氏の鈴木春信愛がにじみ出ています。「しみじみ作品を味わい、安らぎを得たい」は、まさに同感です。

続けて、「肉感的な生々しさを感じさせない春信の美人スタイル」「さりげない日常の光景の主題」「見たて絵、やつし絵」「透明感のある穏やかな植物染料の優しい感触を味わう」「紙の白さや風合い、要所に施された空刷りなど高級紙ならではの表現」と、鑑賞のポイントを述べた後、著者の本書の狙いと読者へのメッセージが述べられて締めくくられます。

(前略)残された作品数が少なく、保存状態のよい代表作のほとんどが外国にある春信の作品は、実際に目にする機会が限られている。本書では、国内外から選りすぐりの春信の名品を集めて掲載し、その魅力を多角的に解説、読者に伝えようとしたつもりである。印刷物での再現には限界もあるものの、いつか本物と出会い、作品にゆっくり向き合う機会が訪れるその時のために貢献できるなら幸いである。

まさに、私が鳥文斎栄之の記事の中で、鈴木春信の専門家に注文を付けた内容がことごとく実現しているのです。

しかも、この記事を書く中で、次のような事実が判明しました。

(1)本書の発行年、2017年には意味がありました。実は著者が属する千葉市美術館でこの年、ボストン美術館所蔵の鈴木春信「企画展」が開催されたのです。もちろん田辺氏が中心となって企画したに違いありません。

残念なことに私は当時関西に在住でこの展覧会のことに気が付きませんでした。大変貴重な機会を逃してしまいました。

(2)さらに、鈴木春信の一般書を遡って調べてみると、田辺昌子氏は、浮世絵の専門家、学習院大学の小林忠氏のもとで鈴木春信を研究し、小林忠氏が千葉市美術館館長に就任すると、同じく千葉市美術館に移って今日に至った経緯が分かってきました。

これで、なぜ千葉市美術館が私にとって忘れがたい美術館なのかようやくわかってきました。おそらく、小林忠氏の強いリーダーシップのもとでユニークな企画展がつづいているのだと思います。

そして、鈴木春信について言えば、学習院大学で鈴木春信の研究を始めた田辺氏は、良質な作品が海外にあるため、研究の遂行上苦労を重ねたことが推測できます。そのため千葉市美術館において、海外流出作品の企画展を進めることが悲願となったのではないでしょうか。ようやく2017年に鈴木春信展、続いて2024年に鳥文斎栄之展を実現させたものと思われます。

以上の田辺氏および関係者の熱意と実行力に敬意を表します。そして、海外の作品の図版をふんだんに使った鈴木春信の紹介図書を書いた田辺氏には「専門家の怠慢ではないか」などと不用意な表現をしたことをお詫びいたします。

最後に

「感想」の中で、私は鈴木春信の「闇夜」の黒ベタ表現、畳の青緑の魅力、遠近表現について言及しました。この記事を書くにあたって、図書館レベルですが、私が関心を持つ以上の3点について、専門家の意見があるのではないかと調べましたが、見つかりませんでした。

機会をあらためて記事にしたいと思います。

(おしまい)

前回の記事は下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?