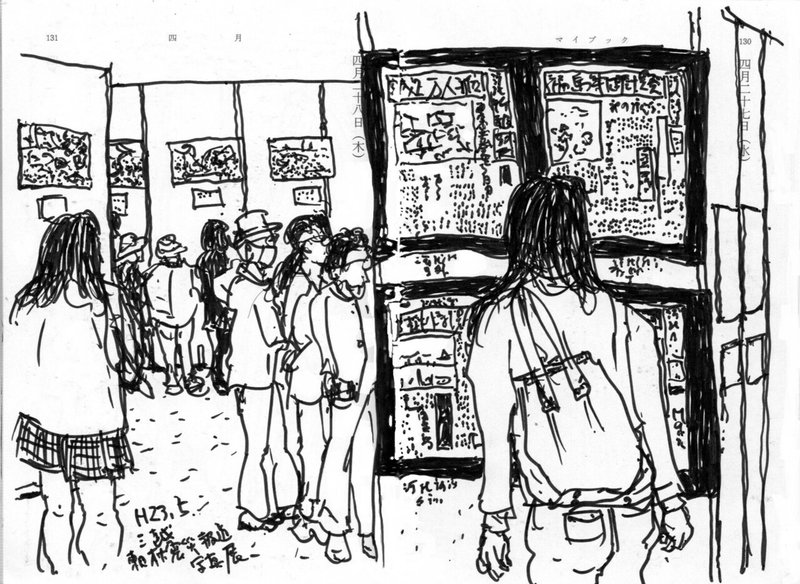

<手帳人物スケッチ>66 仙台・三越 東日本大震災報道写真展 2011

仙台三越で開催された、東日本大震災の報道写真展の様子です。仙台に単身赴任中にあの大地震が起こりました。震度7も体験しましたが、戦後になって造成された宅地に建った建物やビルが軒並み大きな被害にあったのに対し、「樅ノ木は残った」の仙台藩家老クラスの住んだ地域の建物は揺れが少なく被害が少なかったところを見ると、歴史や言い伝えに学ぶ必要を大きく感じました。

衝撃的だったのは、津波に飲み込まれてめちゃくちゃに壊れた建物や車が累々と続く太平洋沿岸地区の光景です。壊れたものを見るのは勿論経験があるのですが、それは人が壊したか、何らかの原因で人間が関与したものです。ところが、津波の跡で見たものは、あらゆるものがねじれまくり、ちぎれまくり、形が皆目分からなくなっており、この世の物とは思えない姿です。それらが、とんでもない高いところに引っかかっていたりしているのです。一瞬「鬼神の仕業か!」との思いがよぎり、思わず恐怖心が湧きます。すでに10年経過し記憶が薄れつつありますが、東京や大阪など海岸に囲まれた都会に住む人こそ、江戸時代以前の津波の記録を改めて確認し、防災に生かさなければならないと思います。

以前ブログで書いたことがあるのですが、震災の後大阪府堺市の港を訪れた時、偶然江戸時代の巨大な石碑に出会い、そこに書かれた内容は大変考えさせられました。ポイントは以下の通りです。

・1854年(嘉永7年)に大地震(東南海地震と思われます)による津波が発生し、大阪では数千人の死者が出たが、我が堺では高台の神社に逃れて一人の死者も出なかった。

・その理由は、遡ること百数十年前宝永4年に起きた大津波では、船に乗って川を逃げようとしたが押し寄せる津波に襲われ、壊れた船で人々は押しつぶされ亡くなった。その記憶がまだ鮮明で、今回は船に乗らず徒歩で逃げたために皆助かった。ところが大阪ではそれが活かされず、今回も船に乗って逃げたために大きな被害が出た。

東日本大震災では、津波が近づくとともに人々は急いで車に乗り、それが却って渋滞を生み、逃げおおせなかった多くの人が亡くなったことを彷彿とさせる内容ですね。(車は、江戸時代では船に相当します)

碑文の全文を知りたい方は、下記ブログの記事をご覧ください。

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?