【前編】元JAXA理事が選んだ、美しいモザイクを実現するための新たな挑戦

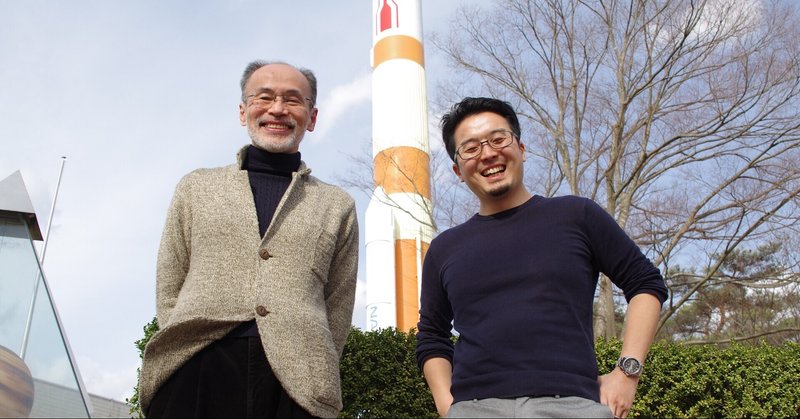

WARPSPACEメンバーインタビュー企画第5弾となる今回は、JAXAの理事を退任後、現在ワープスペース参与として活躍されている浜崎敬さんの登場です。

NASDA時代から日本の宇宙開発の最前線に立ち続けてきた浜崎さんが、なぜ今、ワープスペースに参加したのか。会社だけでなく、これからの宇宙業界に何を考えているのか、弊社CEOの常間地を交えた対談形式でお届けします。

1.まず初めに浜崎さんのこれまでについて、改めて教えてください。

【浜崎】

私は41年間NASDA・JAXAに在籍し、NASA、ESAなどの海外宇宙機関や、我が国の宇宙関連企業の皆さんと、数多くの宇宙プロジェクトを一緒に立ち上げ、開発・打上げ・運用・利用に一緒に参加し、成功の喜びと失敗のつらさを分かち合ってきました。

ただ、残念なことに当時は、宇宙関連ベンチャー企業との関わりは大きくありませんでした。大きな変化のきっかけとなったのは、当時の立川理事長が「JAXAでも新事業を立ち上げる部門を作るべきだ」と声を上げられたことですね。大急ぎでJAXA内の精鋭を集めて、兼任ながらも20人規模の新事業促進室を立ち上げ、私は経営企画部長兼新事業促進室長となりました。

その後、宇宙開発に関する政府の方針でも、新しい事業や技術を開拓しチャレンジすることが重要であると舵を切ったことから歯車がかみ合い、新事業領域を立ち上げることができました。

2.そんな浜崎さんがWARPSPACEに関わり始めた経緯を教えてください

【浜崎】

私の後任の新事業促進部長から「WARPSPACEが新事業を始めるにあたって衛星開発経験者にサポートをしてほしいそうだ。いろんなアイディアを試すチャレンジスピリットのある浜崎さんが適任だと思うんだけど、興味ありますか?」と紹介されたことがきっかけです。

【常間地】

僕からは「今のWARPSPACEは壁無しで壁打ちテニスをしているような状態。壁役になってくれるだけでも大きい」という話をさせてもらいました。

【浜崎】

そうなんです。この話にとても共感して、この人たちとなら一緒に仕事をしたいと思いました。

【常間地】

加えて、ハイキャリアでありながら威圧感なく、非常にフラットに接してくれる方だと感じたからというのも大きかったです。我々にとって非常に理想的な接し方をしてくれて、良い意味でJAXAの偉い方だとは最初は思いませんでした。

(オフィスの人工芝で毎日行われるFikaタイムにて)

- 若手中心のチームに入る抵抗はありませんでしたか?

【浜崎】

JAXAでも新入職員教育や若手のプロジェクトチーム員との徹夜での技術議論などをたくさんやってきたので、その点ではWARPSPACEも同じで違和感は全くないですね。

コストやリスクを伴う決定などはプロジェクトマネージャなどのトップが権限と責任に応じて行うものですが、技術議論には上下も経験も関係なく、主張が技術的に正しいかどうかだけが勝負ですから。ただ、若手に対する期待はWARPSPACEとJAXAでだいぶ違うと思います。JAXAは大きな組織だから先輩のさらに先輩みたいな人がたくさんいて、若手の間違いを修正したりフィードバックをくれたりする。また、JAXAの下す決定は各企業の活動にも影響を与えるので、慎重で妥当な判断が常に求められる。

一方で、WARPSPACEでは、多少の誤りややり直し、修正があったとしてもとにかくスピーディな決定が求められる。その違いは常に意識するようにしています。WARPSPACEのメンバ―はそういう上下関係や「元JAXA理事」の実感を持たずにフラットな状態で付き合えるのがいいし、そのポジションを楽しみたいと思っています。

3.フラットなチームで目指す理想の姿とは

【浜崎】

1988年に日本政府はアメリカ・ヨーロッパ・カナダとともに国際宇宙ステーション計画への参加を決定しました。NASAはワシントンDC郊外のレストンと言うところに、宇宙ステーションプログラムオフィスを設置ており、私は最初のNASDA駐在員の一人として赴任しました。NASAは大組織なので、レストンだけで200人以上居たと思います。それから3年ほどアメリカで過ごし、文化や背景の異なる人達と同僚として、また、国際交渉相手としてしのぎを削りあって、関わったことがその後の人生に大きく影響したと考えています。

当時はバブル経済のど真ん中で、日本中をあげて”Japan As Number One”の雰囲気。「自分はアメリカかぶれになるのか?日本かぶれになるのか?」興味津々でしたが、結局行きついたのは真ん中で、両方にかぶれて帰ってきました。それからは何事もどちらかに偏るのではなくそれぞれの良いとこどりをどれだけできるかを追求しようと考えるようになりました。

JAXAではよりきっちりした仕事が求められ、WARPSPACEではよりスピードが求められると言う話をしましたが、理想的には、ベンチャースピリットがある挑戦的な人ときっちりとした保守的な人が、お互い特徴を殺すことなくうまく混ざりあい、全体としては新しい調和を作り出しているモザイク模様がいいと思っています。

いろんな彩を持ったみんなが違う事をしながら、しかし全体を見れば調和しているみたいな、そういう世界がいいですね。

現在のWARPSPACEのチームもモザイクになっていて面白いが、まだまだ幅が足りないと私は思っていて、専門分野や経歴、性格などの異なる、より幅広い人材を集め、新しい発想で考えると同時に、過去の知見に基づいて考えることも重要だと思っています。経験者は声が大きくなりがちですが、支配しちゃいけないとも思っていて、自分自身過去にやってきた事と今では何が違うのかとか、若いチームメンバーの発言が何に基づいているのかを僕なりに想像してやっていくようにしています。

私にとってはここがとてもチャレンジングなことだし、喜びでもありますね。

WARPSPACEとJAXAはもしかしたら目指す世界が大きく違うかもしれない、違っていいからこそ特色を極端に出していって、存在意義をしっかり発揮できるのではないかと非常に強く感じています。

4.ベンチャーとオールドスペースが共存する、よりよい社会を目指すための競争を。

- ここ10年で宇宙産業への民間中小企業参入が目立ってきた。小さな会社が宇宙開発を推し進め、政府が乗っかりたいと思えるような力を民間産業界から出していくには、どういった歯車の噛みあいが必要でしょうか?

【浜崎】

世間では「ベンチャー企業が良いのか、古参企業がいいのか」のような二者択一の議論をする人がとても多いのが気になります。

どちらかが宇宙産業を支配するのではなく、ベンチャーとオールドスペースが共存してお互いを高め合い強め合うようにフラットな関係で連携する状態がベストだと思います。

企業の特性として他社との競争は必要ですが、それは単に相手に勝つことではなく、スポーツのように互いが切磋琢磨しあい、全体として、よりよい社会を目指すための競争だと思います。勝ち負けではなく、明るい競争をオープンに奨励する社会に、共存して切磋琢磨する中で、やはりみんな同じではだめで、国や文化や民族が分かれて美しいモザイクになっている方が全体としてはよりよい社会に向かうと考えています。

【常間地】

フラットな連携はまさにその通りだと思っていますね。宇宙に限らずこれまで日本のベンチャー・中小企業のなかには行政の枠組みに乗っかる形で生き残り続けているところもありますが、それでは何も生まれないんですよね。補助金ありきで事業をするのではなく、企業(主体者)がビジョンを追い求める中で結果として行政がフォローしてくれる関係の方がフラットであり、あるべき形だと思います。産官・産政連携の中では、企業が前に出るスタートアップファーストの道をとっていくべきだと思います。

【浜崎】

関連して、事業や仕事などで大事なのは「主体性」と「責任感」だとずっと感じ続けてきました。うまくいかなかったプロジェクトや失敗したプロジェクトは、「主体性」や「責任感」が不足しているケースが多いというのが実感です。

一部分を拡大すれば担当者がある強いリードをしていて、ある意味独裁的に見える瞬間もありますが、全体をモザイクとして見ると調和がとれていて平等でフラットになると思います。これは企業同士でも同じことで、短期的には一方の企業が主導して一見独裁的になっても、長期的にバランスをとってモザイクを実現することが大事なんですよね。さらに事業の価値交換で連携しながら、従来関係を持たなかった業界との付き合いを広げるのもあわせて大事だと思います。

続きは後編でお届けします!こちらもぜひご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?