2018 March, Part 3_Firenze-1

さてポンペイの次の日、再びFrecciarossaで、今度はフィレンツェへ。

この日は昨日のナポリの大雨とは違って、天気が良かった。

ポンテ・ヴェッキオとアルノ川です。

早速、散歩でポンテ・ヴェッキオを向こう岸に渡りながら振り返る。

ポンテ・ヴェッキオ越しに見えるドゥォモ、サンタ・マリア・デル・フィオーレ聖堂。

対岸の街並みといつも行くレストラン。

夜のポンテ・ヴェッキオと夜のドゥォモ。

この風景を見ながらホテルに戻ります。

何度目かの夜のポンテ・ヴェッキオが、少しだけフィレンツェの住民になったかのような気分を味あわせてくれます。

次の日からはフィレンツェを楽しみます。

ウフィッツィは何度か訪れたので、入ったことのない市庁舎、ヴェッキオ宮、Palazzo Vecchio、へ。

パラッツォ、です。仕事場併用住居ですね。メディチ家が使っていました。

現在我々が住宅という言葉で想像するのは、都市郊外に立ついわゆる戸建ての専用住宅ですが、それが成立するのは近代のこと。この巨大な建物を住宅と考えるというのは近代の文脈では難しいのですが、古代から近世までは普通のこと、ですね。近代風にいうと、「併用住宅」です。あらためて考えてみると、江戸城だって、御所だって、それに京都の町屋だって、仕事の空間との併用住宅です。近代になってからの住宅は職寝分離、仕事場と居住空間の分離という概念で語られるようになりますが、それは時代的には本当に最近の出来事だったのだと、このフィレンツェであらためて思います。この街の街並みはpalazzo、パラッツォだらけですから。

私自身がこの建築を思い出す時に、ヴェッキオ宮殿という名前ではなく、市庁舎と呼んでしまうのも、まあ、共和制好きの近代人だからなのでしょうか。

ところでここの中庭の空間が好きで何回も訪れているのですが、今回は中にも入ることにしました。

市庁舎とその中庭です。

手摺りのディテール。

これを見て、ルイス・カーンのキンベル美術館、その下階から上階に上がるところの壁面に付く手摺りを思い出します。

内部の500人大広間。

この建築を巡りながら、近代における廊下という空間の発見、カーンに習うとサービスする空間とサービスされる空間の成立を考えます。廊下というサービス空間が成立することで、平面が徹底的に機能的になりますね。ここを歩きながら、昔ロンドンの大英博物館でお目当ての部屋を探すために延々と部屋渡りをしたこと、ルーブルでは例のガラスのピラミッドが公共のサービス空間として成立したことで、ミロのヴィーナスに、モナリザへ、そしてサモトラケのニケに到達しやすくなったことなんかを思い出していました。

ここの壁に穿たれた開口部に西洋の建築を思います。

1mを軽く超える壁圧の壁面、そこに設けられた開口部からの光はその壁面の木端面を明るく照らし、内壁の明るさとのコントラストが生まれます。日本のように薄い壁の開口部とは全く異なる開口部の概念。組積造建築の開口。

で、そこの壁の木端面には座面が設けられ、そこで2人の会話が成立可能です。すなわちここの開口部はニッチのコミュニケーション空間に光を導入しているとも言える。この開口部のニッチでメディチの誰かが他の誰かと密談していたのではないか、そんな風景さえ想像可能な開口部です。

この建築を巡りながら、思い出したこと。

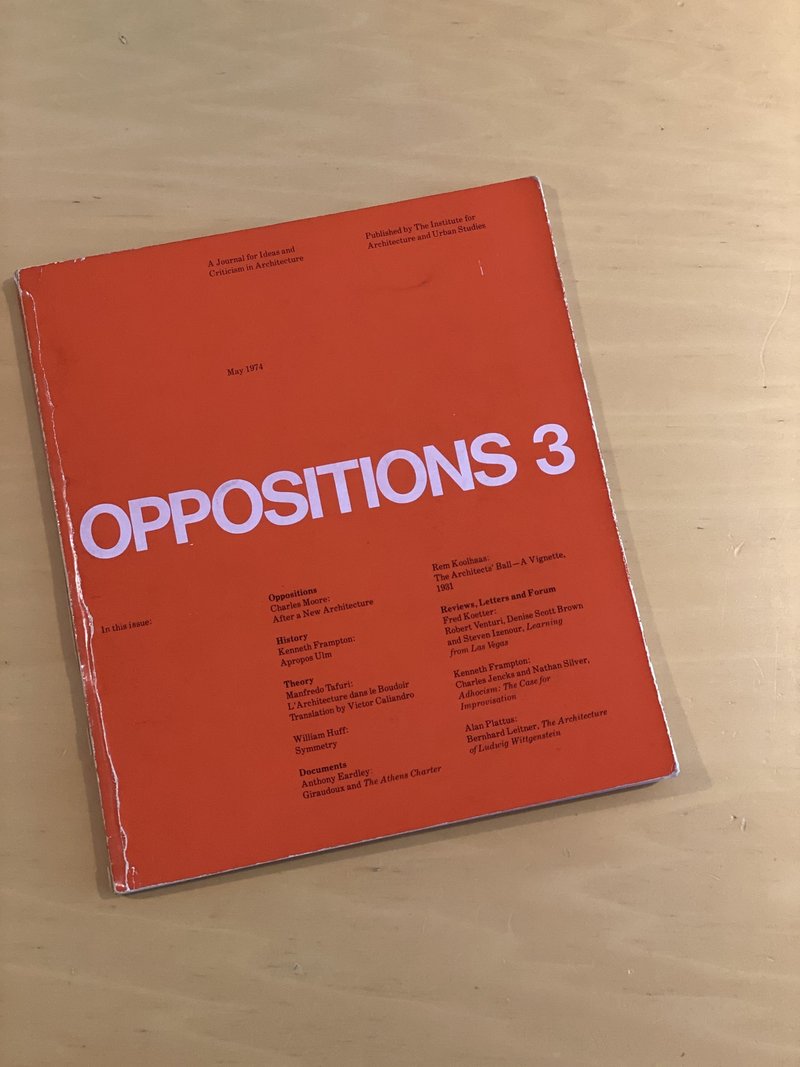

昔、ピーター・アイゼンマンが主催していたThe Institute for Architecture and Urban Studiesが発行していたOPPOSITIONSという建築理論誌です。

その3号、May 1974に掲載されていたManfred Tafuriの論文、L’Architecture dans le Boudoirの英語訳が掲載されており、その図版がスターリング、アイゼンマン、ロッシ、デフェオ、アーキズームとか、当時の先端の建築家、しかもタフーリも名前は知っていたので、意気込んで読み始めました。今、本棚からそのOPPOSITIONSを引っ張り出してみたのですが、自分の書き込みが論文途中で終わっており、途中で諦めたようです。内容については難しすぎてまるで解らなかったという記憶があるのみです。

でもフィレンツェ市庁舎を歩きながら、なぜこの論文を思い出したかというと、そのタイトル「閨房の建築」というタイトルの故です。

廊下というサービスするインフラ空間が出現する以前の建築、独立した部屋の連鎖という内部空間の建築の中での「閨房」の持っていた意味について、です。

閨房は辞書によると、「女性の個室」という、それだけでは良く解らない説明がありますが、住宅が専用住宅ではなく、仕事場との併用住宅、イタリアで言うpalazzoだった時代のライフスタイルの中で仕事のための公式の面会・会議・執務の空間と寝室、特に女性の寝室との中間に位置する空間が、その閨房だった。20世紀風に言うと、パブリックでオフィシャルな空間とプライベートな私室、特に女性の寝室との間に位置する中間的な空間だったと想像されます。辞書によっては夫婦のためのダイニングルームという記述もありますから、ご主人も公式にはそこまでしか入れなかったのでしょうか。

例えば、勝手にイメージが暴走しますが、マリーアントワネットが放った密偵、スパイの男性と話をしたのはこの閨房だったのでしょうか。そこにいる侍女たちにとっては口外無用の出来事、すなわち王女のプライバシーなのですが、でも使用人は知っているという意味ではセミ・パブリックな出来事、そんな出来事が進行するのがこの閨房という空間だったのではないでしょうか。

それは建築的にいうと、プライバシーという近代的な概念の成立前夜の時代だったからこそなのでは。だからなのか、フランス革命前夜のマリーアントワネットを思ってします。

ところでこれまた余談ですが、今回、40年以上の時を経てようやくタフーリの論文のタイトル、L’Architecture dans le Boudoirがマルキ・ド・サドの小説、L’Philosophy dans le Boudoir、「閨房哲学」の引用であることに気づきました。当時の自分の不勉強さを恥じます。それと現代のインターネットの力に感謝を。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?