セルゲイ・ドヴラートフ『かばん』

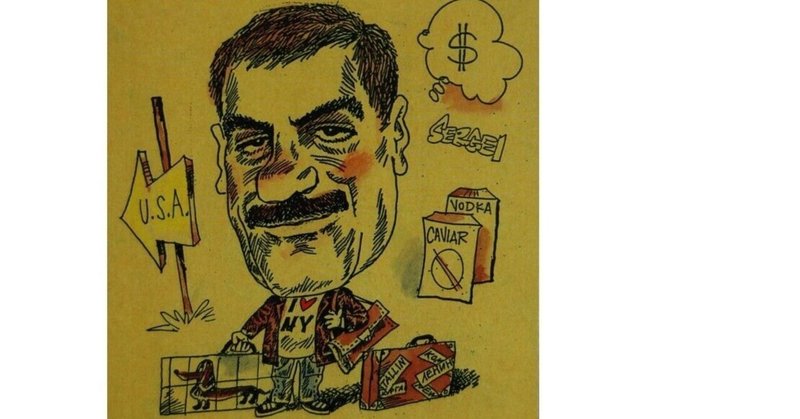

セルゲイ・ドヴラートフ(1941~1990)はソ連に生まれ、途中でアメリカに亡命した作家です。この作家のことは、NHKラジオのロシア語講座で沼野充義先生が購読をされたのを聞いて知りました。その後ロシアに留学したときにペーパーバックでドヴラートフを2冊買い、そのうち最初のものが『かばん』でした。

なぜこの本について書いているかというと、この『かばん』の前書きのエピソードでの筆者ドヴラートフの気持ちと、今の自分自身の気持ちが重なるところがあるからです。

本当は邦訳を抜粋すればいいところですが、実はまだ邦訳を読んでいなくて、しかもロシア語のペーパーバックも引越しで行方不明になってしまったので、ロシアのサイトでオンラインで読めるものを見て、少し訳してみます。

亡命に先立ってドヴラートフは役所で「(国外持ち出しが)許されているのはスーツケース3つ」と言われます。

……1週間後、私は荷造りを終えた。そして明らかになったのは、私にはたったひとつのスーツケースで十分だ、ということだった。

自分が哀れで泣きむせびそうだった。だって私は36歳だ。そのうち18年間は働いている。何らかを稼ぎ、買い物をしている。いくらかの私有財産を所有しているはずだった。それが最終的には……、ひとつのスーツケースである。その上かなり遠慮がちな大きさの。つまり私は乞食なのか。どうしてこうなってしまったのか。

http://loveread.ec/read_book.php?id=1277&p=1

私は来週から新しい仕事を始めることにして、それに合わせてアパートを借りることにしたのですが、今、引越しの準備をしてみて、ドヴラートフほど極端ではないにしても、自分の持ち物というのはスーツケースと段ボール数箱に収まってしまうことに悲しみを感じています。本来ならもっとたくさんの荷物、特に本があるのですが、ふらふらとした人生であるために、それらは実家に置きっぱなしになっていたり、あるいは半年前までいたU国に残してきたものもあります。

またそうした人生であったために、本来なら自分が買って、自分が持っていたはずのものを持っていない、機会を損失しているということもあります。

嘆いたところで仕方がないことですし、前を向いて進んでいくしかないのですが、この先も、経済的なことや、社会に身の置き所が定まらないために、自分の持ち物を増やしていけないのではないかと考えると、いくばくかの悲しさは感じずにはいられません。

5月16日、私はイタリアに着いた。ローマのホテル「ディーナ」に滞在した。スーツケースはベッドの下に押しこんだ。

すぐにロシアの雑誌から何かのボーナスを受け取った。私は青いサンダル、フランネルのジーンズ、4枚のリネンのシャツを手に入れた。スーツケースはこうして開けずじまいだった。

3か月後、アメリカに移った。ニューヨークへ。まずホテル「リオ」に住んだ。そのあとフラッシングの友達のところで。最後には相応な地区にアパートを借りた。スーツケースを備え付けの棚の奥の隅っこに置いた。こうして(スーツケースをしばった)シーツ紐をほどかなかった。

4年が経った。私たちの家族が復活した。娘はアメリカの若者になった。息子が産まれた。育って、ふざけはじめた。あるとき妻の堪忍袋の緒が切れて、叫んだ。

「棚に入りなさい!」

息子は3分ほど棚の中にいた。そのあと私は彼を外に出して、尋ねた。

「怖かったかい? 泣いた?」

彼は言った。「ううん。僕はスーツケースに座っていたんだ」

それで私はスーツケースを取り出した。それを開けたんだ……

このあと筆者ドヴラートフは、彼がソ連から持って来たスーツケースに入っていた品物ひとつひとつについて、エピソードを語っていきます。そのエピソードを集めたものがこの連作短編『かばん』(私の上の訳に合わせると『スーツケース』のほうがいいでしょうか)です。

スーツケースに収まった私の荷物に何らかの個人的な思い出があるにしても、ドヴラートフが語るような彼の人生や当時のソビエト社会を反映する、読者の心に染み入るようなエピソードはありません。ドヴラートフは作家、芸術家としての人生を歩んでいた、ということなんでしょうね。

このドヴラートフ、作品の文体も内容も私は好きなのですが、1997年に沼野充義訳『わが家の人びと』が出て、2000年に『かばん』も出たので、その後も続々と邦訳が出て私が紹介するような余地は何も残されていないんじゃないかと勝手に思っていたのですが、結局この2冊しか邦訳がないんですね。残念に思う反面、自分で紹介してみたいなという気持ちになりました。ロシア留学時代に買ったもう1冊は日本語にしずらいのですが『異国の女』というようなタイトルで、ドヴラートフと同じようにソ連から亡命した女が、アメリカで知り合ったラテン系の男とユニークな恋愛を繰り広げるというような話です。私は文学専攻でもなく、そもそも2冊しかドヴラートフの本を読んでいませんのでまったく大それたことは言えないのですが、ほかの人にドヴラートフの面白さを伝えるために何かできたらいいなあと思いました。

ドヴラートフの作品には、所在のなさ、本来の場所にいない自分、というようなことが後景として描かれているように思っています。それが今の自分の境遇やこれまでの人生に重なるところがあるので、彼の作品を紹介したいと私は思うのかもしれないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?