夜田わけいの豊衣足食 3

果たして本当にシュ永デ琳宮国民になれるのか? 人類の限界への挑戦

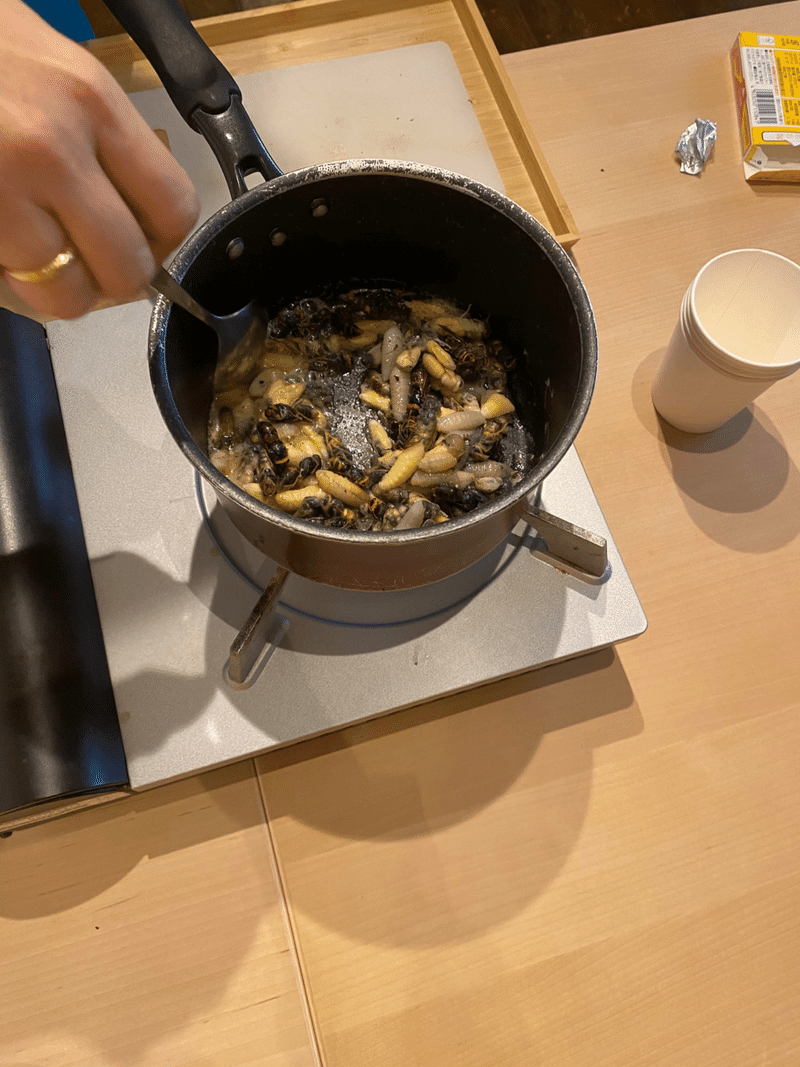

浦和のSF大会で、昆虫食のイベントをやった。

一応、コンセプトとしては、「蟲医のシュ永デ琳宮国民になりきって」ということで、タイトルは『みんなで昆虫食を食べよう〜シュ永デ琳宮国の住民になりきって〜』だった。

SF大会のWebページや案内リーフレットでは、すっかり「昆虫食」とまとめられていた。その方がわかりやすかったのだろう。蟲医大好きなもとこさんは、これが不服なようだった。

イベントに際し、細かい調整や交渉などで直前までかなり大変だったのだが、最終的な結果としては20人近く集まった素晴らしいイベントになった。

一応イベントの最初の方で、昆虫食を食べる際のアレルギー反応などの注意喚起もしていた。そのため極めて信頼の厚いイベントになったようだ。蟲医をテーマにしたクイズもやった。反応がかなり良かった印象。

イベントは私と、みっちーさんともとこさんの3人で行った。開催前から少し話題になっていて、浦和のSF大会に昆虫を食べに集ってくれた人がいたというのが嬉しかったが、もとこさんが特に「みんなよく美味しいと言って食べてくれた」という反応だったのが良かった。本を全巻買ってサインにきてくれた方もいた。記録もしっかりしていて、SF作家の山口優さんの撮ってくれた写真にかなり助けられた。

このときに覚えたのだが、昆虫を食べる人の間では、食事としての昆虫は外骨格と呼ばれているのである。

このときの反省:もとこさんが作ってくれた青い🟦蜂の子ゼリーを食べそびれた😭 知らないうちにみんなパクパク食べてなくなっていた。😭😭哭😭啼

蝉(タケオオツクツク)のアヒージョが美味しかった。

***

バッタ会というのがある、というのは噂には聞いていた。それを知ったのはTAKEOのオンライン昆虫食雑談会に参加した時で、バッタをひたすらとって食べるらしい、と。

実際に参加することになったのは、今年の10月1日。

飛蝗を狩るべく、我々は登戸駅に降り立った。

集合していた仲間に、昆虫のTシャツを着ている中山さんという方がいて、食べた種類の昆虫にチェックを入れるという変わったTシャツだった。

多摩川の周りを駆け巡って、飛蝗や蟷螂、蜻蛉、蝶を捕まえた。

時節柄少し肌寒いが、草木をかき分けて生き物を捕まえていると、すっかり体も熱《ほて》った。

素揚げにした昆虫たちは、アスタキサンチンの赤みですっかりエヴァンゲリオンの鉄塔のようになっていた。

飛蝗は美味しかった。カラッと揚がっていて、草の香りがする。飛蝗は一般に稲科の草を食べることもあり、稲っぽい風味もどことなく感じられる。私は、少し粉っぽい蝶の風味が気に入った。焦げた鱗粉の香ばしい香りが、どことなく清々しくて、心地よかった。

しかし、昆虫を捕まえてくるのは意外と大変だった。手に汗をかき、額に汗して、逃げ回る飛蝗に攩網《タモ》を被せようと必死に辺りを駆けずり回って、周りの人から白い目で見られながら捕らなくてはならなかった。だから、自給自足って意外と大変なんだな、と感じたものであった。しかし、火の用意さえできれば、行政の目を掻い潜るか、山奥に住めば、その気になればある程度は自給自足も可能なような気がする。髪切虫《カミキリムシ》は美味しいらしいし。

このときの反省:せっかく取ってきてチャンスだったのに、蟷螂の卵を食べそびれた。😭鳴泣😭🥚

***

10月21日の昆活倶楽部のイベント&サイン会では、SF大会のイベントの総括もした。

イベントでは蜂の子取りも企画され、大いに盛り上がった。本を全巻買って帰った方もいて良かった。もとこさんが教えてくれた、残雪クッキー(残雪酥 cán xuě sū)も七味が効いて美味しかった。いわゆる雪花酥のアレンジらしい。シュ永デ琳宮国民はさぞ舌が肥えているに違いない

残雪クッキーは、ナッツ類や柿の種、蟋蟀煎餅を混ぜ、そこに温めたマシュマロとバターと一緒に溶かし混ぜ、冷やして固めたものに七味を振って食べる。これは台湾の料理らしく、美味しかった。

蜂の子卵スープも美味しかった🍲。蜂の子はぷりぷりしていて、成虫はまろやかで口の中で不思議な味わいとなった。

このときは割合美味しく、よく食べることができた。

***

さて、とりあえず結論を考えよう。果たして、本当にシュ永デ琳宮国民は存在し得るのだろうか?

昆虫を基軸産業とした国家を成り立たせることは可能なのか。

この問いに対する答えは、恐らく昆虫を食べている国にこそある。すなわち、タイやラオスといった東南アジアである。タイはコオロギ養殖と輸出のパイオニアとなって世界の昆虫食をリードしている。ラオスの栄養状態もかなり改善されたようだ。そのため我々がSDGsという観点から学ぶべきは、タイやラオスにこそあるのではないだろうか。

少なくとも彼らの国では当たり前のように食べられている。また日本でも稲子の佃煮は長野県を中心に食べられている地域がある。そのため農業の持続可能性という観点も、そういった地域から学ぶものがあるだろう。デマに踊らされた昆虫食への反対意見は、依然根強いのだが、食の可能性を広げるという観点からは、やはり有効性があるだろう。

あとは、事業者がそういった持続可能な農業を選択するか、という点である。持続可能性がいくらあっても収益率が低ければ、あえてそういう選択はしないかもしれない。逆に言えば、昆虫食を食べることで食の持続可能性に貢献できるなら、それによって事業者が持続可能性を選択するようになり、それはキティちゃんもびっくりのSDGsなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?