和歌山紀北の葬送習俗(10)葬式組

▼昭和後期の話。祖母が未明に亡くなり、管理人は忌引きのため学校を欠席して自宅にいました。と、割烹着を着た近所の女性十数名がドカドカドカっと家に上がり込んできたのです。普段はありえない光景で、祖母の死以上に「なにごと?」と驚いたことを今も鮮明に覚えています。これが村落共同体における葬儀、葬式の実際です。

▼村落共同体では、死者が出ると集落全体が一つになって葬儀、葬式を滞りなく済ませる全体責任のようなものがありました。どこの集落でも家同士には仲の良い悪いがあり、ピリピリした、油断ならない雰囲気が漂っているものです。しかし、葬儀、葬式のときだけは家同士のいがみ合いはいったん留保して大人になるべしという行動規範があり、集落全体で「葬式組」という臨時組織を結成して一つにまとまるのです。葬儀、葬式は喪家だけでなく集落全体のものであるという価値観があり、これは死忌みや不幸が喪家以外の他人にも及びかねないと考えたからでしょう。火事と葬式だけは援助してやるという、いわゆる村八分も同じ理屈だと思います。ということで、今回は「葬式組」を取り上げてみます。

▼登場する市町村名とその位置は『和歌山紀北の葬送習俗(3)死亡前の習俗』を参照して下さい。ほとんどの事例は全国各地にみられることから、掲出している市町村名にあまり意味はありません。

1.葬儀委員長を誰がやるのか

▼集落内で死者が出たことがわかると、葬式組という臨時組織が結成されて葬儀、葬式が滞りなく行われます。行政機関が災害時に非常モードに切り替わるのと同じことです。しかし、村落共同体における葬式組という仕組みはおそらく不文律だと思います。なお、喪家は葬式組には加わらず、ひたすら受動的に葬式組のやることを見ているだけです。

▼葬式組は臨時的、暫定的でありながらもリーダーが必要で、これが葬儀委員長です。誰が葬儀委員長をするのでしょうか。早速事例をみましょう。

・組長(以前は常設委員といわれた。もっと昔は戸長といわれた)(大阪府河内長野市:年代不詳)

・区長(和歌山県旧那賀郡貴志川町北山:昭和50年代)

・町内会長(和歌山県伊都郡かつらぎ町平:昭和50年代)

・総代(和歌山県伊都郡かつらぎ町大久保:昭和50年代)

・年寄(和歌山県旧那賀郡池田村:昭和30年代)

・垣内の年行司(=年当番)(和歌山県旧那賀郡打田町:昭和60年代)

・隣組の最年長者(奈良県大和郡山市小泉町:平成20年)

・番惣代(和歌山県旧那賀郡岩出町根来:昭和50年代)

・死者が出ると組の人びとがすぐに喪家に集まり、その顔ぶれで決まる(和歌山県橋本市:昭和40年代)

▼以上から、集落の最有力者か長老級の年長者が委員長役を担うことが多かったようです。また、戸長、区長、町内会長以外にさまざまな呼び名(総代、年寄、年行司、番惣代など)があるのは、かつての村落共同体には宮座(みやざ)という、ものすごく平たく言えば、集落内の由緒ある家柄の者だけが集まって集落の重要事項を決める特権集団があり(今も残っているかも・・・)、総代などの呼び名は特権集団=宮座の役職名(村落共同体によって異なる)であると考えられます。いずれにせよ、葬式組には即応性が求められるため、経験の深い集落の有力者や年長者が葬儀委員長を担うのは当然といえます。

2.葬儀委員長の役割

▼次に、葬儀委員長は何をするのでしょうか。事例をみましょう。

・遺族と相談し、その家に応じた葬式を出すよう努める。内容は葬式の準備全般(大阪府河内長野市:年代不詳)

・喪主から葬儀費用を預かり、係を選び準備を行う(和歌山県橋本市:昭和40年代)

・喪主の意にしたがって近所の人の役割を決める(和歌山県旧那賀郡池田村:昭和30年代)

・葬儀終了後に香奠帳を含む葬儀全般の記録一式を喪主に手渡す(奈良県大和郡山市小泉町:平成20年)

▼このように、葬儀委員長は葬儀の準備と執行に関するとりまとめ役であるといえるでしょう。

3.葬儀、葬式における役割

▼ひとことで葬儀、葬式といってもその役割分担は多岐に及び、葬儀委員長は集落内の大人たちに対して仕事を割り振ります。事例を一つひとつあげると長くなるので、事例をもとに葬儀、葬式における役割をまとめてみました。葬儀、葬式でやるべきことは、だいたい以下のように分類することができます(出典名は省略)。

・書類の提出等(死亡診断書、埋葬許可書)

・物品の調達(棺、高野もの(骨箱・四花・経帷子等)、供花、野道具、井垣・屋形、喪主・親族の装束)

・食事の調達・手配(献立の食材の買い物、賄い)

・僧の手配(引導僧、伴僧、伴(傘持)及びお布施の決定)

・使役の手配(飛脚、墓穴掘り、死穢隔離の手続き、会場案内、司会、受付(香奠受けを含む)、鉦叩き、棺担ぎ、接待)

・場所の手配(休憩所(大抵は離れや隣家)、別火所、駐車場)

・時間の決定(通夜・本葬の焼香、出棺時刻等)

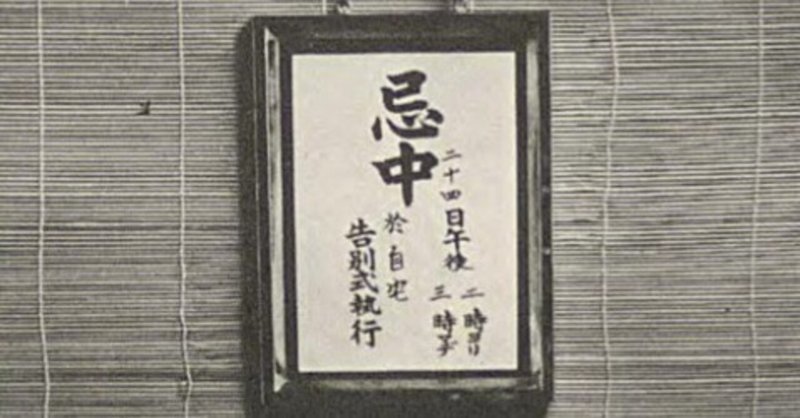

・通信の手配(葬儀広告を出す(農協の有線を使用)、香奠返し・礼状)

・金銭管理(香奠、香奠帳、収支台帳等の管理)

▼これらのうち、食事の調達と賄い、経帷子など死に装束の仕立てはもっぱら女性の役割とされており、男性はそれ以外の一切を担当することになっていました。

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

▼都会であろうが田舎であろうが、今では近所で死者が出ても誰も見向きもしなくなりました(一応フォローしておきますと、管理人の親世代は旧来の習俗を引き継いでおり、一部の葬送習俗は現在も実践されています)。死者を出した喪家が他者からの支援を望まなくなったのが第一の理由、近所で死者が出た場合に集落がそれを支援するという社会規範がなくなったことが第二の理由、そして近所で死者が出ると忌が自分の家にも及びうるという死忌みの観念が薄らいだことが第三の理由です。

▼冒頭のエピソードのように、村落共同体の葬儀、葬式では集落の他人が喪家の私的空間に入ってきます。この件に関して、管理人は気になっていることが一つあります。葬儀、葬式に限らず、村落共同体に限らず、習俗や民俗に限らず、過去現在にかかわらず、ですが・・・

↓

↓

↓

↓

他人の家で、なんのためらいもなく引き出しや棚の扉を開けたりする人ってたま~にいませんか❓❓❓

🔸🔸🔸(まだまだ)次回につづく🔸🔸🔸

文献

●橋本市史編さん委員会編(1975)『橋本市史.下巻』橋本市.

●河内長野市役所編(1983)『河内長野市史.第9巻(別編1:自然地理・民俗)』河内長野市.

●近畿民俗学会(1980)「和歌山県那賀郡貴志川町共同調査報告」『近畿民俗』82、pp1-28.

●那賀郡池田村公民館編(1960)『池田村誌』那賀郡池田村.

●野田三郎(1974)『日本の民俗30和歌山』第一法規出版.

●田中麻里(2010)「奈良県の田の字型民家における葬送儀礼の空間利用―告別式、満中陰、一周忌を事例として―」『群馬大学教育学部紀要:芸術・技術・体育・生活科学編』45、pp145-152.

●東京女子大学文理学部史学科民俗調査団(1985)『紀北四郷の民俗:和歌山県伊都郡かつらぎ町平・大久保』東京女子大学文理学部史学科民俗調査団.

●打田町史編さん委員会編(1986)『打田町史.第3巻(通史編)』打田町.

※各事例に付記した年代は、文献発行年の年代(例:昭和48年発行→昭和40年代)とし、その文献が別文献から引用している場合(=管理人が孫引きする場合)は原文献の発行年の年代を付記した。但し、文献収集の段階で現代の市町村史が近代のそれをそのまま転載している事例がいくつか判明した(例:昭和中期の『●●町史』が大正時代の『●●郡誌』を転載、昭和中期の『●●町史』が昭和初期の『●●村誌』を転載、など)。したがって、事例の年代に関する信頼性は疑わしく、せいぜい「近世か近代か現代か」程度に捉えるのが適切である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?