オンライン授業の誤解と幻想(1)

コロナ禍で、多くの大学がオンライン授業を導入せざるをえなくなりました。教員は慣れない手つきで試行錯誤しながら授業運営し、学生も、必ずしも充分とはいえないオンライン環境のなかで、スマホやパソコンに長時間かじりついて授業に参加している、というのが現状です。非常事態宣言の解除を受け、すでに対面授業を再開した大学もありますが、オンライン授業の継続も含めて、多くの大学では秋以降の授業運営について検討しています。

今後、コロナの第二波・第三波がくることを想定すると、いまオンライン授業についてじっくり考えておく必要があります。そこで、オンライン授業からみえてきたいくつかの課題について考えます。

なお、今回のポイントは、以下の通りです。

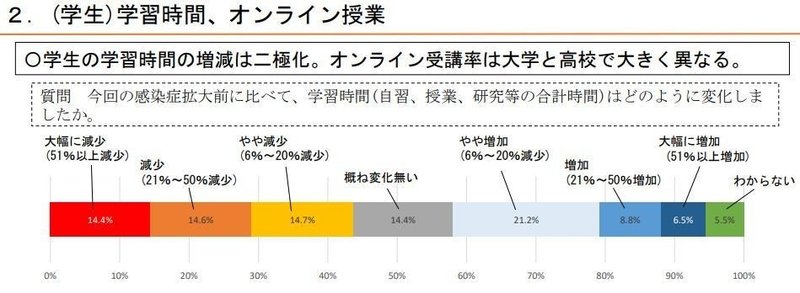

・オンライン授業の普及で、学生の学習時間(自習・授業・研究等の合計時間)の増減には二極化傾向がみられる。

・それは、オンライン授業から離脱する学生と課題に忙殺される学生の二極化とも考えられる。

・「熱心な」教員によって出された多くの課題が、「生真面目な」学生を疲弊させている。

・オンライン授業は、はからずも授業外学修時間の増加に寄与している。しかし、これを手放しで喜ぶことはできない。

・むしろ、オンライン授業によって、日本で誤解されて運用されている「セメスター制=単位制」の弊害が、あらためて浮き彫りになった。

オンライン授業の実施状況

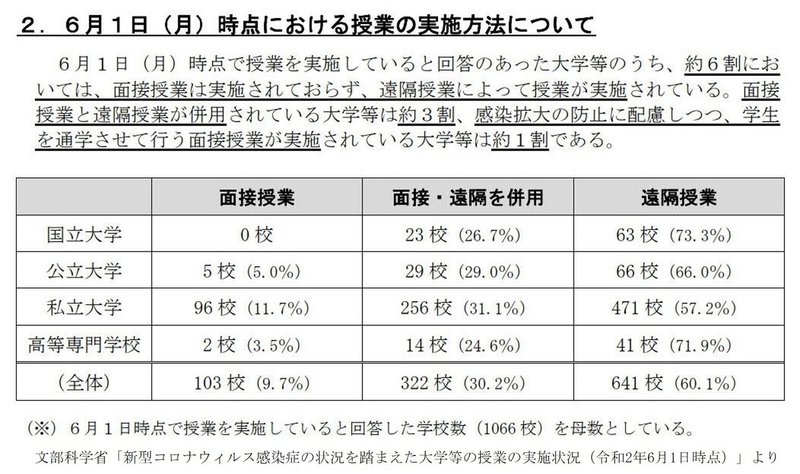

はじめに、文科省が発表している大学の授業実施状況について確認しておきます。ご覧のように、約6割の大学で「遠隔授業」(=オンライン授業)のみを実施しているようです。ちなみに、「面接授業」は一般にいう「対面授業」のことです。

これだけオンライン授業が普及すると、学生から様々な不満や不安が聞こえてきます。代表的なものとしては、スマホのギガ不足や家庭のWi-Fi環境などの通信環境に関する不満があげられます。これについては、通信環境を整備するための支援金を給付して対応する大学が目立ってきました。もうひとつ悲鳴にも似た声は、オンライン授業と課題についていけない、というものです。

「熱心さ」と「生真面目さ」から生まれる疲弊

それでは、それほどにオンライン授業は厳しいものなのでしょうか。そこで、あるデータに注目しましょう。内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(令和2年6月21日)によると、コロナ拡大前と比較した場合、学生の学習時間(自習、授業、研究等の合計時間)の増減には二極化傾向がみられます。減少した学生が43.7%いる一方で、増加した学生が36.5%います。

この傾向は、様々な理由でオンライン授業から離脱した学生と課題に忙殺される学生の二極化ととらえることもできます。

離脱した学生のなかには、おおむね次のようなタイプの学生が含まれていると考えられます。

・オンライン環境等の技術的な問題でつまずいた学生

・オンライン授業独特の「乗り」や雰囲気についていけない学生

・課題の多さについていけない学生 など

一方、課題に忙殺される学生は、ある意味でひじょうに「生真面目」な傾向があります。このことは、私の所属する学部の教職員・学生を含む、複数の大学の教職員・学生との意見交換からもわかってきました。

課題についていけないというのはオンライン授業自体の問題ではなく、それ以前の対面授業でも同じだったのではないか、と思われるかもしれませんが、ここにはオンライン授業特有の問題が潜んでいます。

対面授業の場合、教員が学生に問いかけたり、ワークシートやグループワークに取り組ませたりして、学生の理解度をある程度確認しながら授業をすすめることができますし、それらを評価に反映することもできます。一方、オンライン授業では、それが難しい場合が多く、授業終了後、様々な課題が出されることになります。特に熱心な教員ほど、無意識に多くの課題を出す傾向があるようです(もちろん、課題を出さない教員が熱心ではない、などというつもりはありません)。そして、「生真面目な」学生ほど、出された多くの課題をこなすことに追いつめられ、疲弊することになります。ただし、疲弊するのは学生だけではありません。対面授業のときよりも多めの課題を出してしまった教員は、その評価作業にも追われることになります。

つまり、オンライン授業のなかでは、「熱心な」教員と「生真面目な」学生の組み合わせが双方に疲弊をもたらしている、ということです。

問われる制度設計

さて、前述のように、オンライン授業で学習時間が増加した学生がいることを考えると、はからずも、というか皮肉にも、文科省が声高にさけんできた授業外学修時間の増加にオンライン授業が寄与している、ということになります。

しかし、これを手放しで喜ぶわけにはいきません。すでに「単位制の誤解と幻想(3)」および「単位制の誤解と幻想(4)」でもふれたように、「セメスター制=単位制」のセットが誤解されて導入された結果、学生は1学期に10~12種類の異なる科目を履修することになりました。これでは、それぞれの科目についての学びが深まりません。

しかも、オンライン授業によって、毎週10~12種類の異なる科目についての課題が出され、そこから離脱する学生と課題への「生真面目な」取り組みで疲弊する学生に二極化する傾向もみられます。つまり、別の見方をすれば、オンライン授業によって、日本で誤解されて運用されている「セメスター制=単位制」の弊害が、あらためて浮き彫りになったといえます。

今後、対面授業とオンライン授業の併用等について検討する際、日本版の「セメスター制=単位制」の制度設計についても検討しなおす必要があるでしょう。

*セメスター制と単位制の詳細については、『大学論の誤解と幻想』の第六章「実践的・大学教育論」をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?