単位制の誤解と幻想(1)

当初、「noteことはじめ:予告編(1)」で予告したように、「オンライン授業の誤解と幻想」という話題にもっとはやく行きつくはずでしたが、もうすこし横道にそれて、「単位制の誤解と幻想」について考えます。とはいっても、単位制について考えることは9月入学やオンライン学習について考えることとも密接にかかわります。今回のポイントは以下の通りです。

・単位制とセメスター制(2学期制)は表裏一体。

・本来のセメスター制は、学期中に少ない科目を集中的に勉強し学習効果を高めるのが目的。

・日本ではこのことが理解されず、単純に1年の学期を二つに分けるだけの「疑似セメスター制」になっている。

・疑似セメスター制の弊害は、オンライン授業にもあらわれている。

・本来の意味でのセメスター制(完全セメスター制)を導入しなければ、9月入学論者がいうグローバル化対応にはならない。

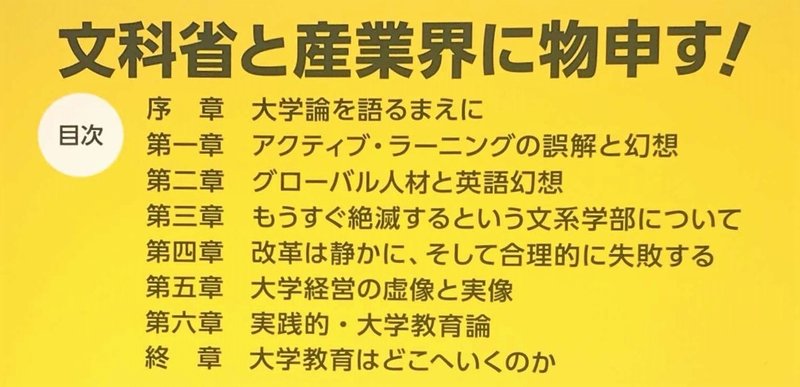

なお、単位制については、『大学論の誤解と幻想』の第六章「実践的・大学教育論」で詳しく説明しています。

「単位制」とは

まず、「単位制」という言葉について簡単に説明します。「単位制」とは、単位時間(比較の基準となる時間のかたまり)を基礎として、授業の履修や学修の達成を証明する制度です。ちなみに、「学修」という言葉は、単位制にもとづく大学の学びをさします。個人的には、ひじょうに違和感がある言葉なのですが、法令上そのように表現されているので、しかたなく使います。「単位制」をやさしくいえば、特定の科目について決められた時間勉強して、その成果があったと認められた場合、勉強した時間に応じて、その証明を「2単位」「4単位」といった数字のかたまりとして表現するものです。通常、4年制大学では卒業に124単位必要とされますが、これは、勉強して成果があったという証明を124まで積み上げる必要がある、ということです。

この制度は、戦後、アメリカから輸入されましたが、日本では時間の単位〔ユニット〕(unit)と履修証明〔クレジット〕(credit)がともに「単位」と訳されています。そのため、卒業に必要なクレジットを得ることも「単位をとる」と表現されるようになりました。

セメスター制(2学期制)の誤解

単位制と分けて考えることができないのが「学期制」です。日本の多くの大学では「セメスター制」(2学期制)を導入しています。「セメスター」(semester)の語源は、ラテン語で「6か月」を意味する言葉にあります。したがって、12か月を二つの学期に分ける、というのがセメスター制です。中教審答申「新しい時代における教養教育の在り方について」(2002年2月)の「用語解説」では、セメスター制を次のように説明しています。

【セメスター制】

1学年複数学期制の授業形態。日本で多く見られる通年制(一つの授業を1年間通して実施)の前・後期などとは異なり、一つの授業を学期(セメスター)毎に完結させる制度。諸外国では一般的であり、個々の学期が15週程度で2学期制の伝統的セメスター制度のほか、一方のセメスターが若干長い初期セメスター制度や、3学期制、4学期制などを実施する大学もある。

セメスター制は、1学期の中で少数の科目を集中的に履修し、学習効果を高めることに意義があり、さらに、学年開始時期が異なる大学間において円滑に転入学を実施できるというメリットもある。(太字は筆者)

ここで重要なのは太字の部分です。学期中に少ない科目を集中的に勉強し学習効果を高める、というのがセメスター制のもともとの意義です。ところが、日本で導入されているセメスター制は、ひとつの授業を一年かけて勉強する、かつての「通年制」のシステムを、学期を単純に二つに分割したかたちに変えただけのものです。したがって、「小数の科目を集中的に履修し」という部分が実現されないで、学生が履修する科目数にも大きな変化がありません。このような日本のセメスター制を、「本来の意味でのセメスター制」(以下「完全セメスター制」)と対比させて、「疑似セメスター制」と呼んでおきます。

アメリカの大学では、学生は1学期に5~6科目しか履修しません。というのも、授業料と単位数が連動していて、標準的な授業料で計算すると、11学期15単位(年間30単位)が一般的です。なお、通常の学期以外のサマースクールなどは別料金です。1学期15単位というのは、「1科目3単位×5科目」という計算です。1科目の授業は、日本と違って、たとえば50分の授業を週3回、あるいは90分の授業を週2回といったかたちで運営されています。ただし、週3回の授業といっても、すべて講義形式というわけではなく、講義とグループディスカッションやグループワークを組み合わせて、学びを深めていく仕組みになっています。

これに対して日本では、川嶋太津夫氏の言葉をかりれば、定額で「単位取り放題」になっています。そのため、1学期に履修できる単位に制限がある場合が多いものの、1学期に20~24単位にあたる10~12科目程度を履修するのが一般的です。これでは、1学期に学習する科目の種類が多くなり、それぞれの科目についての学びが深まらないわけです。

疑似セメスター制の背景と弊害

最近では、クォーター制(4学期制)を導入して、1科目の授業を週2回あるいは連続で実施し、学期ごとの履修科目数を減らす大学もあります。しかし、おおかたの大学で状況が変わらない背景には、日本独特の事情があります。

産業界は、大学生にもっと勉強させろという一方で、採用活動を早期化させてきました。その結果、就職活動のための時間を確保するために、学生はできるだけ多くの単位をは早く取ろうとし、「定額制単位取り放題」が加速化されることになります。大学側も、学生の就職内定率をあげる必要がありますから、4年間を通じてじっくり学ばせるようなシステムに変更することが難しいわけです。

この疑似セメスター制の問題は、コロナ禍におけるオンライン授業にも影響をおよぼしています。毎週、10~12種類の科目のオンライン授業を受け、それぞれに違った課題をこなさなければならないことから、悲鳴をあげる学生も多いようです。また、9月入学の議論では「9月入学=グローバルスタンダード」という前提がありましたが、いくら入学時期を9月にずらしたところで、学期と単位制についての考え方が、そもそも欧米とは異なることを認識しておく必要があります。その意味では、本来の意味でのグローバル化対応をするのであるなら、完全セメスター制の導入についても議論すべきでしょう。

単位制の誤解と幻想(2)に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?