聴かせて!「むれ百年会」のわがこと

「聴かせて!みんなのわがこと」、第11回は牟礼地区で活動している「むれ百年会」さんにお話を伺ってきました。

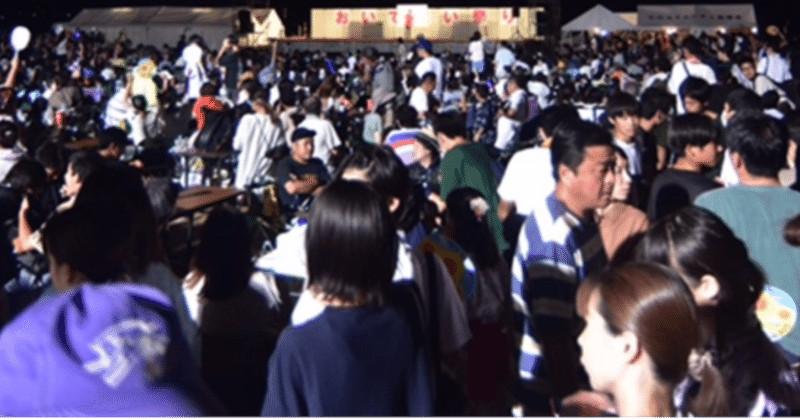

「おいでまい祭り」や「こーりゃんせ」など、名物イベントを立ち上げて企画・運営しているみなさん。

そのあふれる地元愛の源はこんなところにありました。

「聴かせて!みんなのわがこと」とは?

香川県内でとても素敵な活動をされている個人や団体にスポットライトを当て、「共感の輪が広がっていってほしい」という想いから、その活躍や想いなどの わがこと(我が事)をインタビュー形式でお届けします。

Vol.11

むれ百年会

モットーは「言い出しっぺがやる」

—まずは、むれ百年会のことを教えてください。

井上さん:結成は昭和60(1985)年2月なので、もう40年近くになります。

その頃は瀬戸大橋が開通間近という時代だったんですが、本州との往来が便利になる一方で、東京や大阪など都市部に人が吸い出されるのでは、という危機感があったんです。

それで、県が旗振り役となって市町ごとに「特徴のあるまちづくりで地域活性化」するための組織を作ろうとなり、牟礼町の町おこしを目指して「牟礼まちおこし百年会」が立ち上がったのがはじまりで、平成18年にいまの「むれ百年会」になりました。

佐藤さん:メンバーは、自営業、商工会や役場職員などが中心になって活動していて、現在の活動内容としては町内の自治会、青年会、子ども会など各種団体や学校等と連携して、まちづくりにつながるさまざまなイベントを企画運営しています。

—具体的にはどんなイベントを運営されていますか。

佐藤さん:まずは「おいでまい祭り」、毎年8月に開催している町民総出の夏祭りです。

地域の各種団体のバザーや、ステージイベントも盛りだくさんで、最後は花火大会もあって、高松市内外からたくさんの人で賑わいます。

井上さん:「こーりゃんせ」は、氷をテーマにした子どもたちへのクリスマス・イベントで、毎年12月に開催しています。

メインは重さ120kgの氷の板を並べて作った滑り台で、家族連れで来られる方が多いですね。

メンバーには石材屋さんがたくさんいるので、氷を動かしたり削って並べるのに大活躍してくれます。

佐藤さん:2月には「牡蠣フォーラム」という、ただ牡蠣焼きをつつき、お酒を飲みながら、まちづくりや色々なことをおしゃべりすることでゆるく繋がるというイベントもやっています。

―牡蠣フォーラム…ぜひ行きたい気がする(笑) イベントでは百年会が仕切り役になるんでしょうか。

井上さん:誰が仕切り役というのはないですね。みんなそれぞれが役割を持って活動しています。

百年会のモットーに「言い出しっぺがやる」というのがあって、やりたいことがあれば、まずはその人自身が汗をかいてやるのが大事だなと。

あと「お客さんにはせん」というのもありまして、手伝いに来てくれた人は手伝いで終わらせずに徹底的に使い倒しています(笑)

—素敵なモットーですね(笑) ところで、おふたりの本業は。

佐藤さん:ふだんは高松市役所でお仕事しています。

もともとは牟礼町役場で働いていて、平成の大合併で高松市の職員になりました。

井上さん:私も同じ牟礼町役場にいて、同じく市職員になり、牟礼総合センターで退職を迎えて、いまは牟礼コミュニティセンターの職員をしています。

ちなみに総合センターというのは市役所の出先機関のことで、コミュニティセンターというのは地域住民によるまちづくり活動やサークル活動の拠点となる施設のことですね。

よく似た名前なのでややこしいですが。

―なるほど、お二人とも、もともと町内で働いていたんですね。

佐藤さん:そうですね、いまは仕事では市全体のことをしていて、プライベートは町内のことをやって、と同じようでまったく違うことをやっている感じですね。

井上さん:私はつい最近まで市職員として牟礼の総合センターにいたので、地元のこともやりやすかったところはありますね。

牟礼町のキャラクター「与一くん」も登場!

もっと多くの人に関わってもらいたい

―お二人が、むれ百年会に入られたきっかけはなんでしょうか。

井上さん:会を立ち上げたメンバーのお一人に誘われたのが最初です。

その頃は地域がどうとかいう想いはそれほどなくて、ただその人にお世話になっているから、という理由で入りました。

佐藤さん:民間企業に勤めていたんですが、そこから役場に転職しました。

そこで井上さんから「こんどイベントやるから手伝ってほしい」とお声がかかったのがきっかけでしたね。

―最初はそんな感じだったんですね。それがいまは中心メンバーとして活動されていると。

井上さん:でも実は、今年の「おいでまい祭り」から少しやり方を変えています。

これまでずっと、私たちや私たちより上の世代のメンバーだけで企画運営をやってきていたんですが、いつまでもその体制で続けられるわけではないし、続けるのも良くないと。

もっと多くの人に関わってもらい、新しいことを取り入れたいと考えたんです。

佐藤さん:町内で「この人は」という人に一人ずつ声をかけて、全部で26人。

わがこと代表の大美さんにファシリテーターとして入ってもらって、まずはワークショップで『そもそも「おいでまい祭り」は必要なのか?』という根本のところから話し合いました。

そこで「祭りは必要!」という共通認識がまずできたんです。

あとは、何を残して、何を変えるか、みんなでアイデアを出し合いました。新しい斬新な意見も多くて、すごく実りのある話し合いができましたね。

井上さん:ワークショップに来てくれた人みんな、「おいでまい祭り」について真剣に考えてくれて、結果的に26人全員が祭りのスタッフになってくれたんです。

今年は、時間的なこともあって、これまでのベースをもとに、変えられるところだけ変えてみよう、来年はそれをもとにまた変えていこう、ということになりました。

佐藤さん:ワークショップに参加してくれた26人は、大半の人が祭りのスタッフをしたことがない人たちなので、これから一緒に、祭りの形を少しずつ変えながら続けていけるかも、と期待しています。

―全員がスタッフになってくれたのはすごいですね。どんな人たちに声をかけたんですか。

井上さん:子ども会やPTA、青年会、自営業者など、地域密着で活動されている方ですね。

牟礼は石材業があるので、トラックなど大きな車を持っている人も多くて、イベントの時はとても助かっています。

なんて楽しそうな…

子どもの頃からずっと地域に関わりつづける町

―お話を伺っていると、牟礼に愛着を持つ人が多いんだな、という印象を受けます。

佐藤さん:それはあると思います。

牟礼町の自治会加入率は、減少傾向にはありますが約67%で、男木町・女木町に次いで高い加入率なんです。

それから平成の大合併の時も、中学生を除く15歳以上を対象に合併の賛否を問う住民投票をして、わずか68票差で賛成が上回るという紙一重の結果だったんですが、みんな「牟礼が大好き、牟礼を元気にしたい」という想いは同じで、合併後の未来をどう捉えるかの差だったのかなと思います。

井上さん:「合併したら牟礼が埋もれてしまうかもしれない。合併してもキラリと光る牟礼であってほしい」という想いは、当時からむれ百年会の共通認識でした。

おいでまい祭りの花火も、市の補助金に頼らず地域の人たちの手で上げられるようにしたいと「むれで花火をあげる会」を立ち上げて、自治会等の協力を得て花火募金をはじめたんですが、それが毎年100万円くらい集まるのが牟礼のすごさだなと。

市の担当者も「牟礼はスタッフの熱気が違う」と驚いています。

―すごいですね。そうした地元愛が育まれる素地みたいなのがあるんでしょうか。

井上さん:そうですね、牟礼には大町・牟礼・原という3つの地域があり、いまはそれぞれに小学校があって中学校で一緒になるんですが、以前は小学校も1つだったんです。

だからみんななんとなく顔なじみで、それが「牟礼はひとつ」という意識につながっているのかもしれませんね。

佐藤さん:あと、旧牟礼町は昭和53年に「教育と文化の町」を宣言して、それからずっと、特に子どもたちの教育に力を入れてきた地域でもあるんです。

生涯学習のプログラムが充実していたし、子どもの頃から地域と関わる体験をするなかで、自然とシビックプライドが育まれるというのはあるのかなと思います。

井上さん:牟礼町にはジュニア・リーダークラブがあって、中学生・高校生が小学生の子ども会活動、たとえばキャンプファイヤーとかレクリエーションのお世話をするという伝統があるんです。

少し上のお兄さん・お姉さん達というのはこどもたちから見れば憧れの存在。

ジュニアリーダーとして活躍する姿をずっと見ていたこどもたちが中学校に上がり、こんどは自分たちがジュニアリーダーになっていきます。

そして、その子たちがさらに大きくなって、青年会に入って地域活動へ、という流れがあるのは確かですね。

おいでまい祭りのスタッフにもジュニアリーダー経験者が何人もいるんですよ。

—子どもの頃から、そうやって地域に関わる機会がずっとあれば、自然に町への愛着にもつながりますね。

佐藤さん:「こーりゃんせ」も何十年もやっていると、昔来てくれた子どもたちが大きくなって、こんどは自分の子どもや孫と一緒に遊びに来てくれています。

スタッフともご近所さんだったり顔なじみだったりして、そんなゆるやかなつながりがあるのが牟礼の良さなのかなと思いますね。

それと、「こーりゃんせ」のスタッフには中学生・高校生もボランティア・スタッフとして来てくれるんですが、基本的には持ち場を任せて、自主運営してもらっています。

その方が、子どもたちにとって自分で考える力がつくと思うから。

大人が環境を整えすぎずに、子どもたちのやりたいようにやってもらうのが大事だと思っています。

もちろん失敗もあるけど、それも社会勉強だし、そうしないと子どもたちはただお手伝いで終わってしまいますよね。

口出し手出ししすぎず、自主性に任せることを大事にしています。

井上さん:プライベートでのまちづくり活動はもちろんのこと、町役場時代は、そんな「子どもたちの未来を育てる」というのが私たちの仕事だったんです。

自分のやりたいこと、楽しいことを仕事としてやっていたな、という感じですね。

子どもたちの笑顔を思いながら、重い氷を並べていきます

むれ百年会という形にこだわらずに

—これからの活動はどのように考えていますか。

井上さん:どこの地域もそうだと思いますが、世代交代が大事だと思いますし、後継者を育てていかないとと思います。

新しい人が入ってきて、新しいことをやっていってくれたらと思いますね。

ただ、むれ百年会という団体を引き継いでほしい、というのはなくて、新しい団体が生まれてきてくれたらいいな、と思います。

やっぱり、世代の違う人が既存の団体に入るというのは難しいですから。

佐藤さん:百年会の人たちはとにかくがむしゃらに、昼夜も休日も問わずに活動していましたが、若い人は生活スタイルも変わってきているし、同じように求めるのは難しいですよね。

私たちの12月は、とにかくずっと「こーりゃんせ」漬けなんです。

12月の忙しい時に、お父さんが子育ても家事もせずにずっと地域活動に出ずっぱりというのは、若い人には考えづらいと思います。

それは世代や時代の違いであって、どちらが正しいとかではない。だから、無理に一緒にやる必要はないと思うんです。

求めるものがたまたま同じであれば、団体は違っても協働できたらいいかなと思います。

―そうやって、牟礼のまちに愛着のある人がこれからも続いていくことが大事ですよね。

佐藤さん:牟礼は、子どもたちのためなら、みんなが動いてくれる町。

だから、いろんな人が関われるような仕組みを、これから仕掛けていきたいですね。

井上さん:子どもたちが大きくなって都会に行っても、心のなかでは牟礼愛を持っていてほしいというのは、私たちのなかでずっと変わらないテーマです。

「100年後の子どもたちに、夢のある牟礼、いまよりも少しでもいい町を残したい。」だからむれ百年会。

まあ、100年もしたら私ら死んどるけどね(笑)

取材を終えて

インタビューをとおして、確かに「牟礼愛」を強く感じました。

でも、「牟礼町万歳!」みたいな勢いがあるわけでもなく、威張ってないし気張ってない…とてもナチュラルにその牟礼愛を受け取ることができたんです。

それはきっと、お二人がむれ百年会の活動を心から楽しんでいるからなんだろうな、と思いました。

もちろん、仕事との両立は大変なはず。

けど、根本の「好き」が静かなる大きな牟礼愛を生み出し、そしてそれが牟礼の人たちを惹きつけているんだろうなと感じました。

生まれ育ったこの町が好き、という感情を持つ人は多いと思います。

「好き」に理由はありませんが、牟礼の場合は「好きにさせた」人たちの存在があったんですね。

そんなつながりがどんな形で牟礼町に残っていくのか。これからの活動も楽しみにしています!

井上さん、佐藤さん、おつかれのところありがとうございました!

むれ百年会

mail:murecc@mm.pikara.ne.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?