一冊の本を読む

「月何冊ぐらい、本読んでる?」

出版社の面接を受けたことがあるなら、あるいは読書好きと公言しようものなら、聞かれるであろう問い。

出版社を中心に就活をしていた当時、私はこの質問がどうにも苦手で、決まって憂鬱になった。

定量的な質問がイヤというよりも、「本を読む」という行為がどこからを差すのかが分からなかったからだ。

読書体験のグラデーション

当時の私の認識では、本を読むというのは、頭からお尻まで読了することだった。

だから、質問には「月によるが平均2,3冊」と当たり障りのない答えを返していた。

しかし、いろいろと思い出しながら考えてみると、本を読むという行為はグラデーションだ。

立ち読み

手持ちのお金が限られていた学生時代、立ち読みで終わる読書体験が多かった。

(全国の書店・出版関係の皆様、誠に申し訳ございません。)(当時の反省と反動から、現在は家の床が凹んでも本を購入しています。)

特に自己啓発本の類はそうだった。

自己啓発本は嫌いだ。しかし、どうも目に入る、気になるタイトルをつけている。マーケティング戦略として大いに成功している証拠だろう。

私も負けた気がしながら手に取った。しかし買うお金はない(正確には優先順位が低い)ので、目次を開いて気になる箇所を読み、全体のうち太字の部分だけを10分程度で読み切る。

まぁこんなものか、と戻す。

私の場合これを一冊にカウントはしないが、ビジネスマンでこういう読み方をする人は結構多い。読書数に含めるかは人次第、という意味でもグラデーション上にある。

詩集

詩集を読む場合も、読了という体験はあまりない。

ヘルマン・ヘッセが好きで、よく詩集を持ち歩いていた。読むのは決まって同じ詩で、栞紐を挟んでいる。いまだに全ての詩は読んでいないし、全て読まずに死んだところで構わない。

月間に読んだ本には入らないし、年間でも入らないかもしれない。当然前述の質問にはカウントできない。

しかし、人生を通して読んでいる本になる。

論文

論文を読むのもどうやら好きらしく、よくJ-STAGEで気になった事柄を検索している。

有象無象のブログを見るよりは俄然信頼がおけるし、決まって先行研究も紹介されているので、一本の論文からさらに複数の関連論文へとつなげてくれる。

データはPDFなので、パソコンやスマートフォンの画面でも読むことができる。もちろんプリントアウトもできる。

読書体験ではなく活字体験かとも思うが、最も関心のある学会誌はほぼ読んでしまうので電子書籍での読書とも捉えられる。

読了に近い位置とはいえ、イコールとは言えず、グラデーション上に置きたい。

一冊の本を読んでいる

就活時における月間読書数の質問は、企業側からしてはそれほど重視した質問ではない。

質問はあくまで会話の糸口で、別にこの質問に「全く読みません!」と堂々と答えたって、人によっては採用される。(出版社によっては年に一冊も本を読まないと明言する人を採用している。)

求めているのは読書習慣よりも人柄や情熱を注いだ経験の有無である。

これに気が付いたのは社会人になってからだが、学生時代に気づいていたところで回答は変わらなかっただろう。

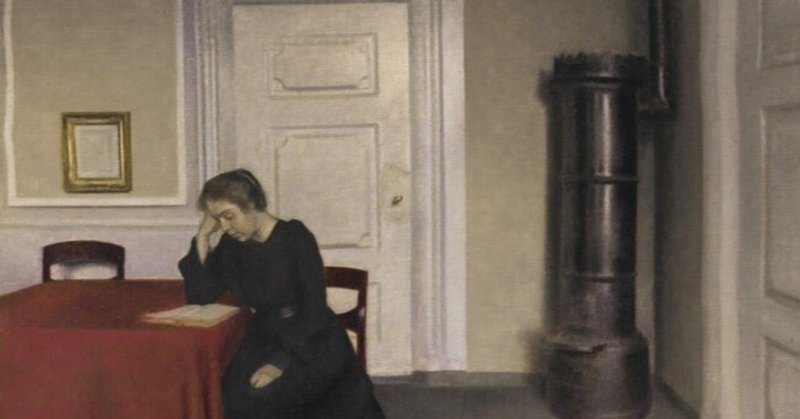

今の私は一ヶ月以上同じ本を読んでいる。毎日本を開いているが、なかなか読み終わらない。

哲学書の中でも比較的読みやすいのだろうが、この手の思想書を読むこと自体が私にとっては初めてで事前知識が足りない。

文字を追っていてもまるで頭に入ってこず、前のページに戻ることもしばしば。

パートナーが東浩紀さんへの関心が高いそうなので頑張って読んでいる。頑張っている。(健気な私を応援してくださいというアピール。)

とはいえ、内容は興味深く、勉強になることばかりだ。本書の読書体験がグラデーションから抜け出すのも時間の問題だろう。

どうも、ここまで綴ってきたことを見るに、結局、私は定性的に評価されたいのかもしれない。

今後の自分のためにも、引き続き一冊を真剣に読むことの熱量を語っていこう。

心寄せるところがあれば、サポートをお待ちしています。 いただいたサポートは保護猫活動に充てます。