自立した学び手を育てるための一手『慶應の教育』に学ぶ智の教育観(中編)~福澤諭吉先生に学ぶ学問論とは?~ー『日本人のこころ』19ー

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

福澤先生は、

西洋のことわざに

「愚かな民の上には苛酷な政府がある」

というのがある。

つまり、政府がひどいのではなく、人民が愚かで、人民が自から災いを招いた結果だ。愚かな民の上に圧政があるのなら、良民の上には善政がしかれる。今の日本も、人民の程度に応じてこの政府がある。

ということを著書の中で語っています。

私は、いつもこのことを考えます。

我が国の政治が腐敗しているのは、

国民の民度が下がっているからではないのか?

と。

政治を担う国会議員を選んでいるのは、

まぎれもなく国民です。

だからこそ、

私たちは、政府を批判するだけではなく、

正しい国家観をもち、

私たちの生活や安全を守ってくださる代表者を選ぶ目を持たなくてはなりません。

批判することは簡単ですが、

そのためには国際情勢を見る目、

我が国の国益に利することを話しているのか?

ファクトチェックすることが大切なのです。

そのために、学び続けなければなりません。

今回は、

福澤諭吉先生から「学問」について学んでいきたいと思います。

1)福澤諭吉先生とは?

今から約200年前。

明治時代初期。

明治維新や文明開化によって、国民皆学を目前にして、

学びを経験したことがなかった人々に、平等な世の中になったのだから、

これからは学問によって将来を切り開いていこうと説いた

有名な著書を書いた人物がいました。

そうです。

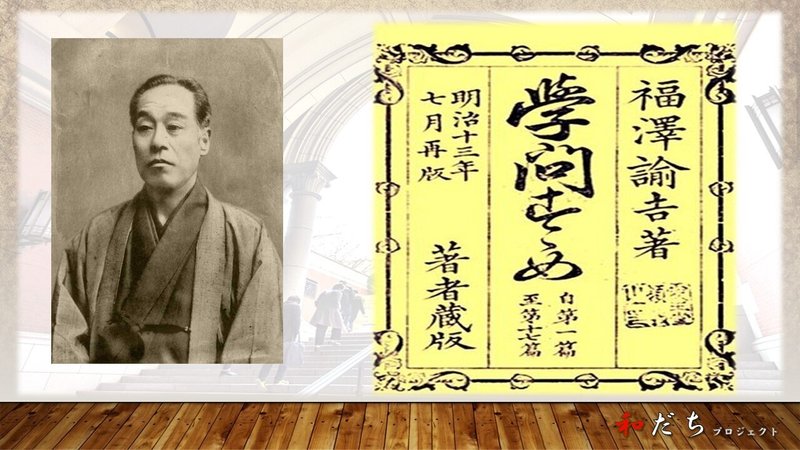

福澤諭吉先生

です。

よく「1万円札の人だ!」と呼ばれ、誰しもが知っている有名人です。

福澤諭吉先生は、

慶應義塾大学を創設したり、

我が国で初めて授業料をとったり、

今でも私たちや中国でも使われている和製漢語を作り出したり、

食肉文化やパン食、乳製品の普及にも自ら率先して取り組んだり…

様々なことをした人物でした。

そのような諭吉先生が

1872(明治5)年から1876年(明治9)年にかけて

全17編の分冊として発行し、

1880(明治13)年に合本し一冊の本として出版した本が

『学問のすゝめ』です。

大学で学んだことの半分近くは、

十年もすれば時代遅れになると言われています。

ロボットやAIにとってかわられる仕事もあれば、

まだ知らない新しい職種も生まれてくることでしょう。

どちらにしても学校を出たらそれで学びは終わりというわけにはいかない

時代です。

私たちは、一度身につけたことにとらわれず、

柔軟に変わっていかなければなりません。

絶えず学びなおすことによって、

知識や技術を磨き、

仕事に活かすことが求められる現代の私たちにとっても

一生を通じて学んでいくための案内書としても読むことができます。

2)「天は人の上に人を造らず」の本当の意味とは?

『学問のすゝめ』の有名な冒頭の言葉があります。

「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らずと言えり」

というものです。

みんな知っているものですが、

この言葉の本当の意味を知っている人は意外と少ないのではないかと

思います。

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」なのだから、

神様は、人間は皆平等につくったのだから、

できる人間、できない人間。

モテる人間、モテない人間。

そのようなものは本来はないはずだ。

みんな平等に作られているのだ。だから、人権があるし権利がある。

と言っている言葉のように読み取られがちなのですが、

実際の意味はそれとは真逆なのです。

続きが書かれています。

「されども」

しかしながら、現実の世界はそのようにはなっていない。

世の中には、

生まれながらにしてお金持ちの家もあれば、貧乏で貧しい家庭もある。

よい人もいれば悪い人もいる。

能力が高い人、足が速い人、様々な人がいる。

賢い人も愚かな人もいる。

だから、「勉強しなさい」と言っているのです。

どんな裕福な家に生まれて、才能に満ち溢れていて、

満ち足りた生活をしている人でも、

それに甘んじて勉強する努力を怠れば、一代で身を亡ぼすということです。

よくありますよね。

お金持ちの家柄に生まれて、

会社を引き継いで会社をつぶしてしまうケースです。

その逆もしかりです。

どんなに家が貧しくても、どんなにハンディキャップがあっても

一生懸命に学んでいけば身を立てることができるのです。

つまり、

勉強することによって人生の選択肢が広がります。

そして、どのような困難に直面しても

学んでいる人間は乗り越えていく力を身につけています。

だからこそ、

よりよい人生を歩むか、堕落した人生を歩むかは

ひとえに「勉強するかしないか」にかかっているということです。

だからこそ、勉強することにはたくさんのメリットがあります。

しかし、

メリットを求めて勉強してはいけません。

なぜかというと、

メリットのために勉強しようとすると

「何を勉強すると儲かるかな?」

「何を勉強していればかっこよく見られるかな?」

「どんな勉強をしたらいい大学に入れるかな?」

という意識が働きます。

儲かりそうな勉強ほど金にならないものはないのです。

お金になりそうな勉強は、

その他多くの人が求めていくものなのですぐにレッドオーシャンに

なってしまいます。

そうなると、

みんなが知っている知識なので、お金にはなりにくいのです。

お金になる知識は、お金になりそうにないところにあるのです。

だからこそ、

いい大学に入ること

いい会社に入ること

出世すること

を目的にした勉強は身に付かないのです。

勉強はやればやるほど幸せになる。

しかし、

それ自体を目的としてはいけないのです。

だんだん、

勉強の本質が見えてきたのではないのでしょうか。

3)勉強することの本質・目的とは?

勉強をすることのおもしろさとは、

「知る」ということに本質があります。

本当の勉強を始めると、

どんどんどんどんのめりこんでいくのです。

良書を読むことによって、

「おもしろさ」を見出すことができ、

ページをめくることでおもしろさが増していき、

1冊読んだ後で、その内容に関連する本を読みたくなっていくのです。

そして、

同じテーマだけど異なる視点から見ていくことができ、

「そういうことだったのか!」と新しい気づきを得ていきます。

そのように学習していくと、

学んだことがネットワークのようにつながっていき、

他の分野にも広がっていきます。

そうして、気づくのです。

勉強すればするほど、絶望していく。

のです。

たいてい、

学校の受験勉強は、

対策をして理解をしていけばやればやるほど自信がついていきます。

ところが、

本物の勉強をすればするほど、

「知らないことすら知らない」ことに気づき、

「勉強には終わりがないこと」に気づくのです。

この境地が、本物の勉強をしているということなのです。

そして、

勉強をする目的は、「勉強すること」自体にあります。

例えば、

ゲームをするときに

「このゲームをすることで知能指数が上がるからやる!」

「このゲームをすることで数十年後いいことが起きるからやっているんだ!」

と考えてゲームをするのでしょうか?

おそらく、

そのようなモチベーションでは何時間もゲームをすることができません。

どうして、ゲームはあんなに長くすることができるのか?

それは、「面白いから」に尽きます。

ゲームをすること自体が楽しい!

ゲームをすること自体が目的なのです。

ゲームをすることによって、何かその先を目指すものではありません。

ゲーム自体が楽しくて楽しくて仕方ないのです。

勉強も同じです。

勉強をすることによって得られるものは確かにあります。

しかし、

勉強すること自体が面白いのです。

知ってしまうと誰かに言いたくなるものです。

そして、

勉強をしていて準備をしていると、

チャンスが来た時に役立てることができるのです。

どのような知識が、どのような時に役立つかは誰にもわかりません。

しかし、

勉強をしていれば、必要な時にも対応することができるのです。

勉強することによって生きたいように生きられるようになる

ということなのです。

ここまでのお話をまとめると、

①人は勉強をすることで「幸せになる」ことできる。

②勉強をすることのおもしろさの本質は「知ること」にある。

③勉強の目的は「勉強すること」にある。

ということです。

人は、誰もが生きたいように生きたいのです。

そして、

生きたいように生きるためには、必ず「何らかの力」が必要になります。

だからこそ、

勉強をすることは、

「生きたいように生きるための力」を身につけることなのです。

『学問のすゝめ』が勧める「学問」とは何か。

それは、

机上の空論ではなく、社会の役に立つ実用的な学問です。

そして、

学問をすることで自分の意識がはっきりし、

経済がうまく回り、幸せな生き方ができると福澤先生は言っています。

福澤先生は、

「独立する」ことの大切さをあらゆる機会を通して訴え続けました。

「何をしてもらうか」ではなく、

「自分には何ができるか」という気持ちを皆が持てば、

社会は良い方向へいくのです。

個人、社会、国は一続きになっていて、

国民一人一人が独立することが、ひいては国の独立を支え、

国格を高めていくことになります。

そのためには、

常に学び続けることが必要で、批判的な思考力を磨き、

広く交流を図ること。

さらには変化に適応しながら、自ら行動していくことに他なりません。

ここまでは、「学ぶことの意味・目的」について

『学問のすゝめ』の内容に触れてお話をしてきました。

次回は、

福澤諭吉先生の教育論が慶應義塾にどのように活かされているのでしょうか?

この問いの答えを探していきたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国民一人一人が良心を持ち、

それを道標に自らが正直に、勤勉に、

かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、

豊かで幸福な生活を実現できる。

極東の一小国が、明治・大正を通じて、

わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは

この底力の結果です。

昭和の大東亜戦争では、

数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。

その底力を恐れた列強は、

占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。

戦前の修身教育で育った世代は、

その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。

しかし、

その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、

経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。

道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。

「国家百年の計は教育にあり」

という言葉があります。

教育とは、

家庭や学校、地域、職場など

あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。

教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、

国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。

教育とは国家戦略。

『国民の修身』に代表されるように、

今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。

「戦前の教育は軍国主義だった」

などという批判がありますが、

実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。

江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、

明治以降の近代化努力を注いで形成してきた

我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、

令和時代の我が国に

『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について

皆様と一緒に考えていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?