描画技術の基礎 - 1.1.2. 基本的なビジュアルファシリテーションの技術 - 1.1. ビジュアルファシリテーションとは何か? - 第1章:ビジュアルファシリテーション入門 - 書籍:見える化で変わる会議(原稿執筆中)

楽描人カエルンのビジュアルファシリテーションにおける重要なポイントとテクニックを取り入れた改訂版の原稿を以下に示します。

描画技術の基礎

ビジュアルファシリテーションにおいて、ライブドローイングはコミュニケーションを活性化させる鍵です。楽描人カエルンは、その場で即興的に描くことの重要性を強調しています。これにより、会議やワークショップの参加者は、視覚的な情報を通じてリアルタイムでアイデアを共有し、理解を深めることができます。

ライブドローイングの実践

その時・その場で描く: ライブドローイングは、会議の流れに合わせて、アイデアや情報をダイナミックに視覚化します。

無意識の活用: 潜在意識を利用して描画を自動化し、意識的な思考を視覚的な表現の質を高めるために使います。

効果的なビジュアルファシリテーションテクニック

楽描人カエルンは、「グラレコ写経」と「グラレコ☆チャレンジ」という独自の練習法を提唱しています。これらのテクニックは、以下のような能力を評価し、向上させるために設計されています。

グラレコ写経: 手本を一定時間内に完全に描ききる練習を通じて、描画スピードと正確性を鍛えます。

グラレコ☆チャレンジ: 制限時間内に手本を描くことで、描画の大きさや整列、線の一貫性、塗りの質など、さまざまなスキルを評価します。

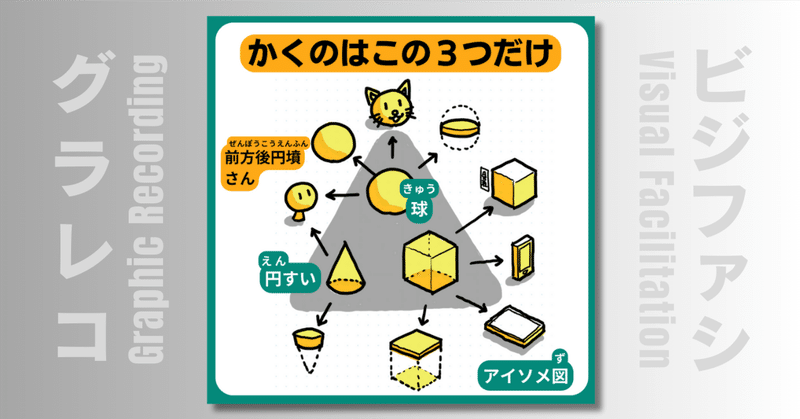

基本的な図形の活用

ビジュアルファシリテーションにおいて、シンプルな図形を組み合わせて人や物を描くことは、コミュニケーションを豊かにする重要なスキルです。

人物の描き方

前方後円墳さん: 人物を描く際は、顔を球、胴体を円錐で表現します。

表情の追加: 眉、目、口を描き、涙や汗、怒りの表現として血管を加えることができます。

手足の省略: 手足は省略可能ですが、描く場合は手のひらや足首以下を球で表現します。

物の描き方

アイソメトリック図: 物を描く際は、アイソメ図を使用して立体感を出します。

形の変形: 基本的な形を変形させることで、さまざまな物を表現できます。

部品の追加: 表面に部品を張り付けることで、細部まで表現することが可能です。

生き物と物の表現

生き物: 球を用いて基本形を作り、キャプションで説明を加えます。

物: アイソメ図を用いて描き、キャプションで詳細を伝えます。

組み合わせ: 可能であれば、球・円錐・アイソメ図を組み合わせて複雑な形を作り出します。

色の使い方

色はビジュアルファシリテーションにおいて、情報を際立たせるための重要な要素です。

紙を利用する場合の色の選択

黒: 主線や文字に使用します。

塗り用の色:

オレンジ: 黒と組み合わせて色数を2色に抑える場合に使用します。

イエロー、ライトグリーン: 黒と組み合わせて色数を3色にする場合に適しています。

イエロー、ライトグリーン、水色、ピンク色: 黒と組み合わせて色数を5色にする場合に使用します。

ペールオレンジ、グレー、イエロー、ライトグリーン、水色、ピンク色: マンガやアニメのような塗りにする場合に適しています。ペールオレンジは人の肌の色、グレーは影、他の色は服の色等に使用します。

その他の色の使い方

濃い色: 主線や文字に使用します。青、赤、緑、茶色が適しています。

蛍光色: 文字にアンダーラインを加える際に使用します。

原稿執筆中: 書籍:見える化で変わる会議

Microsoft Copilot(ChatGPT)を用いて原稿を部分に分けて執筆しています。「見える化で変わる会議」の「技術の未活用」に関するセクションを、指定された条件に基づいて生成しています。note.comのブログ記事で使用できるMarkdown形式の約1,000文字の原稿となっております。

生成のためのプロンプト等

プロンプト3

- 以下の質問に答えたのでその内容を加味して原稿を書き換えられますか?

- ビジュアルファシリテーションを実践する上で、楽描人カエルンがもっとも重要だと考えるポイントは何ですか?

- ライブドローイング、その時・その場でかくこと

- 会議やワークショップでのビジュアルファシリテーションを成功させるためのコツは何ですか?

- 無意識(潜在意識、書籍「ファスト&スロー」でいうシステム1)を活用して見たままかくことを自動化する

- 無意識に任せる量を増やすことで、思考(意識、書籍「ファスト&スロー」でいうシステム2)を用いて、見た目を良くする・わかりやすくするなどにリソースを割く

- 楽描人カエルンが考案したビジュアルファシリテーションのテクニックで、とくに効果的だと感じるものは何ですか?

- 「グラレコ写経」「グラレコ☆チャレンジ」と呼んでいる、手本を一定時間内にかききるというワーク

- このワークを行うことで、かいた人の能力を評価することができる

- 初心者にとって手本全部をかききるのは難しい分量になっている

- 時間が足りなくなることで雑になるのでスピードがわかる

- 大きさが手本と異なるのは見たままかくという能力がないことがわかる

- 整列されていないことで、見たままかくためのコツをしらないことがわかる

- 線が一息でかかれていない、ブツブツきれている、ぶれている、ことでかきなれていないことがわかる

- 塗りが雑なことで、かきなれていないことがわかるプロンプト2

- 生成された原稿案を楽描人カエルンのノウハウである以下の内容で改変できますか

- 基本的な図形

- カンタンな図形を組み合わせることでヒトやモノをかくことができる

- アイコンやピクトグラムは必要最低限のものだけを覚える

- 英語学習における英単語のようにたくさん覚えれば良いというものではない

- ヒトは前方後円墳さんとしてかく

- 球を顔、円錐を胴体とする

- 顔には、眉、目、口と表情として涙、汗、血管(怒りの表現)をかく

- 手足はかかなくてよいが、もしかくのであれば、手のひら、足首よりしたを球でかく

- モノはアイソメトリック図(アイソメ図)としてかく

- カタチを変形させることでいろいろなものが表現できる

- 表面に部品を張付けることでいろいろなものを表現できる

- それ以外は、球・円錐・アイソメ図を組み合わせることで表現できる

- 生き物は球としてかき、キャプションを入れる

- 物はアイソメ図としてかき、キャプションをいれる

- 可能であれば球・円錐・アイソメ図を組み合わせて表現する

- 色の使い方

- 模造紙など紙を利用する場合(白)

- 黒: 主線や文字用

- 塗り用の色

- オレンジ: 黒との組み合わせで色数を2色におさえる場合

- イエロー、ライトグリーン: 黒との組み合わせで色数を3色とする場合

- イエロー、ライトグリーン、水色、ピンク色: 黒と組み合わせて色数を5色とする場合

- ペールオレンジ、グレー、イエロー、ライトグリーン、水色、ピンク色: マンガやアニメのような塗りにする場合(ペールオレンジ:人の肌の色、グレー:影、他:服の色等)

- それ以外の色

- 濃い色:主線や文字用

- 青、赤、緑、茶

- 蛍光色:文字にアンダーラインを加える用プロンプト1

以下の条件に基づいて「見える化で変わる会議」という書籍の一部を生成できますか?

形式

note.comのブログ記事で利用できるMarkdown形式

部分と文字数

「描画技術の基礎」を約5,000文字以内

後述する以下の情報を参考にする

目次

記事の内容を充実させるための質問とその回答

上記を作成したうえで、楽描人カエルン独自の内容にするために、Copilotでは把握できていないことがあれば、質問を作成する

- **タイトル**:「**見える化で変わる会議**」

- サブタイトル:「**話すだけ会議さようなら**」

- コンセプト:「**「見える化」でしゃべりすぎも解決?**」

- **概要**: 本書は、会議やワークショップを効率的かつ生産的にするためのビジュアルファシリテーション技術に焦点を当てています。具体的なグラフィックレコーディングの手法と事例を通じて、参加者の理解を深め、コミュニケーションを促進する方法を紹介します。

- **関連書籍とその違い**: 既存の書籍はグラフィックレコーディングの基本を紹介していますが、本企画は実際のビジネスシーンでの応用例と、対立点の解消に焦点を当てています。

- **対象読者**: ビジネスリーダー、ファシリテーター、プロジェクトマネージャー、教育者、そしてコミュニケーションを改善したいすべての人々。

- **市場分析**: ビジュアルファシリテーションの需要は高まっており、本書は実践的なアプローチを提供することで差別化を図ります。

- **販売戦略**: オンラインワークショップ、セミナー、SNSを通じたプロモーションを計画しています。

- **著者情報**: 楽描人カエルン(ペンネーム)はグラレコのプロであり、ビジネスや教育に役立つ楽描術を教える宇宙人です。

- **サンプル章**: 第3章「会議での応用技術」の一部をサンプルとして提供します。

- **スケジュール**: 執筆開始から6か月後に初稿完成、その後3か月で校正と出版を予定しています。

- **予算と費用**: 初期投資として約200万円を見込んでおり、マーケティング費用に追加で100万円を予定しています。- **目次**

- 序章:会議の未来を描く(約10,000字)

- 会議の現状と問題点(約5,000字)

- 現代の会議の課題(約2,500字)

- 効率的な会議の障壁(約2,500字)

- 見える化の力(約5,000字)

- 見える化とは何か(約2,500字)

- 見える化によるコミュニケーションの改善(約2,500字)

- 第1章:ビジュアルファシリテーション入門(約20,000字)

- ビジュアルファシリテーションとは何か?(約10,000字)

- ビジュアルファシリテーションの定義(約5,000字)

- **ビジュアルファシリテーションの意義**: 視覚的手法を用いて会議やワークショップを効果的に進行することの重要性を説明。

- **活用シーン**: チームビルディング、アイデア出し、問題解決など多岐にわたる。

- ビジュアルファシリテーションの歴史(約5,000字)

- **起源と発展**: ビジュアルファシリテーションがどのようにして生まれ、進化してきたかの流れを追う。

- **主要な流派**: 異なるアプローチやスタイルを持つビジュアルファシリテーションの流派を紹介。

- 基本的なビジュアルファシリテーションの技術(約10,000字)

- 描画技術の基礎(約5,000字)

- **基本的な図形**: 円、線、矢印などの基本的な図形の描き方とその意味を解説。

- **色の使い方**: 色彩心理学に基づいた色の選び方と効果的な使い方を説明。

- ビジュアルファシリテーションの具体的な手法(約5,000字)

- **テンプレートの活用**: 効率的な会議進行のためのビジュアルテンプレートの例と使い方。

- **アイコンとメタファー**: 視覚的な記号や比喩を使って情報を伝える方法。

- 第2章:描くことで変わる思考(約20,000字)

- 視覚的思考のメカニズム(約10,000字)

- 視覚的思考とは何か(約5,000字)

- 視覚的思考を促進する要素(約5,000字)

- アイデアを視覚化する方法(約10,000字)

- アイデアの視覚化プロセス(約5,000字)

- 視覚化によるアイデアの共有と発展(約5,000字)

- 第3章:効果的な会議のためのビジュアルツール(約20,000字)

- ビジュアルツールの種類と使い方(約10,000字)

- ビジュアルツールの選択(約5,000字)

- ビジュアルツールの活用事例(約5,000字)

- ケーススタディ:成功事例と学び(約10,000字)

- 国内外の成功事例(約5,000字)

- 事例から学ぶポイント(約5,000字)

- 第4章:チームで創るビジュアル会議(約20,000字)

- チームビルディングとビジュアルファシリテーション(約10,000字)

- チームビルディングの重要性(約5,000字)

- ビジュアルファシリテーションを取り入れたチームビルディング(約5,000字)

- コラボレーションを促進するビジュアルテクニック(約10,000字)

- コラボレーションのためのビジュアルテクニック(約5,000字)

- テクニックを活用した実践例(約5,000字)

- 終章:ビジュアルファシリテーションの未来(約20,000字)

- テクノロジーの進化とビジュアルファシリテーション(約10,000字)

- 新しいテクノロジーの紹介(約5,000字)

- テクノロジーを活用したビジュアルファシリテーション(約5,000字)

- 次世代の会議スタイル(約10,000字)

- 未来の会議スタイルの展望(約5,000字)

- 会議の進化に向けた提案(約5,000字)楽描きが世に浸透するための研究のための原資として大切に使います。皆様からの応援をお待ち申し上げます。