ドイツ政府はCovid19対応戦略をどうコミュニケーションしたのか

ドイツ連邦政府のcovid19対応について、PRの観点からまとめておきたいと思います。

PRとはPromotion(プロモーション)ではなく、Public Relations(パブリック・リレーションズ)の略、つまり社会との関係性づくりを指します。ポイントは①社会、②双方向の2点で、様々な人や集団が集まる社会において、相互に対話を重ねながら、望ましい未来に向かっていくためのコミュニケーションの戦略と戦術を考えます。

PRは社会やその時々の情勢によって、唯一無二の正解はありません。ドイツ政府であればドイツの国家制度や国内政治の状況、国民の人口構成や考え方、国際関係、今回であれば医療制度や医療のリソースなど様々なバックグラウンドを踏まえて戦略を立てます。しかしコミュニケーションである以上、基本となる下記の5つの観点は変わりません。この5つの観点が整理された上で矛盾なく設計されていないと、チグハグになり伝わらなくなってしまいます。

5つの観点

1.何を目指すのか(コミュニケーションの目的)

2.誰に伝えたいのか(コミュニケーションのターゲット)

3.具体的なメッセージ(コミュニケーションの中身)

4.伝える手段(情報発信者、チャネル)

5.伝え方の工夫(見せ方)

Covid19に関しては現在進行形で試行錯誤されていますし、まだ成果について判断できるタイミングではありませんが、ここまでのドイツ政府の取組みだけでもとても参考になる点が多いように思いますので、この観点から、現時点でわかることを読み解いておきたいと思います。

なお、この分析はドイツ政府にインタビューしたものでも、どこかに解説があったものでもありません。ベルリンに住む私が接する様々なアウトプットから、どこまで政府として意識しているかはさておき、おそらくこういう戦略で実施されたのだろう、と推測するものであり、何ら公式の見解ではないことを、あらかじめお断りさせていただきます。

1.何を目指すのか(コミュニケーションの目的)

今回、Covid19による医療崩壊を防ぎ、死亡者数をなるべく低く抑える、ということがそもそもの上位目的になります。ではその際、コミュニケーションを通じてドイツ政府が達成したい目的はなんでしょうか。

ドイツ政府は今回Covid19の対応戦略として、“Flatten the curve“、つまり罹患者数が一気に医療キャパシティーを超えてしまい必要な医療行為が出来ず罹患者が亡くなってしまう事態を避けるために、エピカーブの山をなだらかにすることで時間を稼ぐ、という戦略を取っています。その目的に従うと、以下がコミュニケーションにおける重要な目的となります。

市民自身がCovid19に対する政府の対応戦略を理解し、その戦略に沿った行動をとる

“Flatten the curve“戦略には市民の協力が欠かせません。したがって、市民に“Flatten the curve“戦略の重要な戦闘員として当事者意識を持ち、行動してもらうことが重要な目的となります。

ドイツは4月8日現在で緊急事態宣言を行なっておらず、外出制限等私権の制限もフランスやイタリア、スペインに比べると比較的緩やかです(連邦制のため州ごとに多少異なり、厳しい州もありますが)。これは連邦制という国家制度の成り立ちもあるでしょうし、医療上のキャパシティがあってこそでもあるかと思いますが、ドイツという国が辿ってきた歴史と、民主主義への期待も大きいように思います。強制力をなるべく使わずに市民の行動を促したい場合、コミュニケーションは極めて重要な意味を持っています。

2.誰に伝えたいのか(コミュニケーションのターゲット)

1に書いた通り、目的に照らして今回のメインターゲットは「市民」と言えるでしょう。

ここまで「国民」でなく「市民」と書いたのには、理由があります。

ドイツは移民を多数抱える国です。その出自は多様ですし、ましてや今回のCovid19は人種や国籍の差なく罹患します。したがって“Flatten the curve“戦略に国籍は関係なく、今現在ドイツに住んでいる人全てがコミュニケーションのターゲットである、ということが明確になっています。

コミュニケーション上その点を象徴的に表すのが、メルケル首相が市民に対する直接のメッセージとして発出した3月18日のスピーチ冒頭の呼びかけでしょう。首相は”Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger (英語にするとFellow citizens)”、つまり「市民の皆さん」と始めました。これと対照的なのがフランスのマクロン大統領で、マクロン大統領は「フランス国民の皆さん」と語りかけています。メルケル首相はこの他のコミュニケーションにおいても、原則として人種、国籍、年齢、性別、職業といったことは全て関係なく、「市民」という大きな傘の元にコミュニケーションを行い、市民間での対立構造を作らない工夫がされています。

また、言語そのものにおいても、ドイツ語ではありますが、言葉が流暢でない方にもわかるよう、政策スピーチよりも難易度を下げ、単語や文法を含めて中級レベルのドイツ語でゆっくりめにスピーチするなど、工夫がなされています。

なお、これはコミュニケーション上の工夫に留まらず、政策上も国籍非保持者やフリーランス等も対象にしたものが多くあることが実際にあるからこそ説得力を持つものでもあります。単にコミュニケーション上のテクニックに留まってしまうと、むしろ白々しく聞こえてしまいます。

裏を返せば、例えば特別に子供をターゲットにしたコミュニケーションはあまり見受けられません。ノルウェーやデンマークの首相が子供向けの記者会見を開催して話題になりましたが、ドイツにおいてはターゲットの特出しを行わない、ということでもあるのでしょう。

3.具体的なメッセージ(コミュニケーションの中身)

実際にコミュニケーションを設計するにあたり、いきなりターゲットに検討結果やお願いしたい行動だけをコミュニケーションしても、相手方は聞き入れる土壌ができていませんから、全く届きませんし、動いてくれません。なぜ発信側がそのお願いをするに至ったのか、背景の説明や懸念点をクリアにし、情報の非対称性を最大限解消し、目線を共有する必要があります。

今回ドイツ政府のコミュニケーションを細分化すると、概ね下記のプロセスに沿ってメッセージ設計することで、こうした目線合わせと信頼関係の構築が意図されたように思います。

(1)Covid19自体に関する基本的な理解と漠然とした不安の解消

(2)ドイツにおけるCovid19の現状と危機感の共有

(3)ドイツの対応戦略の理解

(4)目標達成のために必要なこと、市民が行うべきことの理解

(5)4を実施するにあたり懸念点の解消

(6)ドイツ政府や医療従事者への信頼醸成

順番に取り上げます。

(1)Covid19自体に関する基本的な理解と漠然とした不安の解消

まず市民としては自分や家族がどうなるのかが心配ですし、それが解消されない限り次のことを考える思考が空きませんから、「自分がかかる可能性がどれくらいあるのか」「かかったらどうなるのか」という基礎的な理解を助けるコミュニケーションは、通底して行われています。

具体的には、どんな病気なのか、どういったきっかけでかかるのか(感染経路)、罹患した疑いがある場合に取るべき行動、ドイツでのPCR検査の考え方について、どんな治療がされるのか、などです。これは"Zusammen gegen Corona(Together against Corona)"と題した政府公式の特設webサイトが早い段階で立ち上がり、ここを起点に必要な情報がストックされると共に、Twitterなどで発信がなされました。

(特設サイト https://www.zusammengegencorona.de/ )

また、特に初期はcovid19に関する様々な不確定な情報が飛び交いましたので、フェイクニュースの対応も積極的に行われました。

そのほかトイレットペーパーや食料品の買い占めなど生活上の課題についても、コミュニケーションがなされました。こういった生活上の課題を認識している、と目配せしていると示すことは重要です。コミュニケーションは基本的に信頼関係がないと成り立ちません。よって市民側の目線での不安を政府は理解しているよ、ということを明示的にメッセージとして打ち出すことは、相互の安心感をもたらすためにとても重要です。これがPRは双方向のコミュニケーションである、という所以です。

(2)ドイツにおけるCovid19の現状と危機感の共有

事態がどんどん展開しているため、市民も状況の理解が必要です。主に関連するファクトの共有がなされ、具体的には日々の罹患者数、回復者数、死亡者数、ドイツの医療キャパシティ(病床数)等がコミュニケーションされました。なお連日罹患者数が伸び、外出規制などが実施される前はこの説明がコミュニケーションの全面に押し出されていましたが、現在は基礎情報としてすぐにたどり着くことができる場所に掲載されるに留めており、コミュニケーションの重点は移っています。

ところで、この観点で当初最も重要視されたのが、上記のファクトの共有もさることながら、まずは「危機感の共有」ではないか、と私は想像しています。

ドイツにおける市民に向けた本格的なコミュニケーションは、3月第一週あたりから始まりましたが、当初はシュパーン保健大臣が日々の状況説明を行なっていました。しかし3月11日にメルケル首相が出てきたことで、明らかにフェーズが変わりました。その際のメルケル首相の記者会見でのコメントは、「国内の6〜7割が感染します」と危機感を淡々と訴えるものでした。

このメッセージは、冷静なメッセージではありましたが、それゆえに、それまでの「主に中国の問題では」「インフルエンザがちょっと重くなったくらいでは」と楽観視するムードを吹き飛ばし、厳しい予測を共有することで、結果的に市民全体を一気に当事者として巻き込むことに成功しました。スピーカーとしてのメルケル首相、そしてメルケル首相ならではのメッセージの伝え方、という双方が効果的に作用し、コミュニケーション戦略上、極めて有効であったと思います。当初からメルケル首相が出てこなかったのには、おそらくドイツ国内の政治情勢も影響しているものと思いますが、結果的にはそれが良い方向に作用したのではと思います。

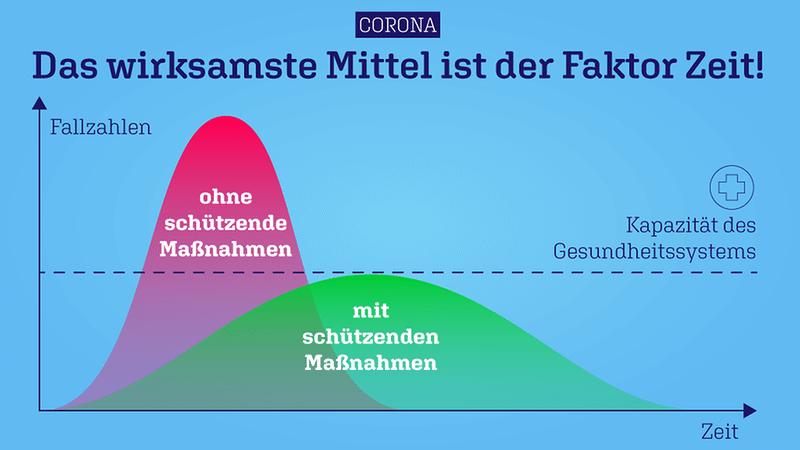

(3)ドイツの対応戦略

さて、「自分にも関係することだ」と当事者意識を共有したところで、いよいよ政府の戦略について理解を得る必要があります。理由を理解し、また納得していなければ、その後何かをお願いされても、本質的に従うことはありません。この理由の部分がFlatten the curveです。市民の最大7割が感染する可能性があるが、一気に病院にかかってしまっては治療のための医療リソースが追いつかず、救える命も救えなくなるので、医療リソースに収まる範囲に感染スピード(と罹患者数)を抑え、ピークの山を下げよう、だから一人一人の協力が不可欠、というメッセージが、エピカーブを使って繰り返し説明されました。

このメッセージはシュパーン保健大臣や感染症の専門家など、あらゆるチャネルで繰り返し伝えられました。メディアでも多く解説がなされましたが、その際にはメディア側もDrを持つ記者が出てくるなど専門的な解説もなされました。政府からメディア向けのバックグラウンドブリーフィングなども並行して実施されていたのだろうと推測します。

しかし市民向けという点で要になったのは、これもメルケル首相の3月18日のスピーチでしょう。2のターゲットの項目で、3月18日のスピーチは市民向けの初めてのメッセージだと書きましたが、録画メッセージがネットで流れると共に、TVでも放映されました。

メルケル首相が画面を通して市民に直接語りかける形で、丁寧に、かつ明快に、戦略の説明が行われました。加えて、この戦略には市民一人一人の協力と、当事者としての行動が不可欠であるということ(4で詳述)が繰り返されると共に、今現在貢献してくれている医療従事者や、スーパーの従業員など光の当たりにくい人々への感謝の気持ちが示されたことは、市民の一体感を醸成する上でも極めて重要でした。

実際には3月22日に4で説明するガイドラインが出るまでこの戦略の共有にコミュニケーション上の重点が置かれていたと思いますが、その後徐々に少なくなり、4月7日現在ではより具体的な他のポイントに移っています。戦略自体は概ね共有されたという理解のもと、他に重点を移したのでしょう。

(4)目標達成のために必要なこと、市民が行うべきこと

戦略に対する理解を得た上で、市民が実際に行動するのに一番重要な部分がこの点です。Flatten the curveだけでは概念はわかっても、市民が具体的に何をしたら良いのか、いまいちわかりません。では具体的に何をしたらいいのか?ということですが、これは実際にはコミュニケーションで徐々に自発的な行動を促したというよりも、イベントの中止、映画館やクナイぺと呼ばれる酒場の閉鎖、学校の休校など、強制的に行動変容を促す措置が先行したのが実態です。3月第2週頃から段階的に私権の制限の範囲が広がる中で、メッセージも同時並行で構築されていきました。(この間は私自身、次々と政府の対応が発表されるため、何ができて何ができないのか、自分の生活にどのような影響があるのか、まずは情報を咀嚼することに追われました。)

3月18日のメルケル首相のスピーチを経て、最終的には3月22日に発表された連邦政府のガイドラインと、ガイドラインを受けて各州が制定した指令の内容が、そのまま市民の行動の指針となっています。(ドイツは連邦制のため、連邦政府の制定したガイドラインに従って各州が具体的な指令を発出しました。)

指令の細かい内容はここでは割愛しますが、合わせて発出されるメッセージも状況の逼迫とともによりシンプルに洗練され、現在は“Wir Bleiben zu Hause (We stay home)“、どうしても出かけなければいけない場合は“social distancing"(ドイツ語では“Abstand halten“と書かれることが多いです)がキーメッセージとなっており、コミュニケーションの軸となっています。どのようにcovid19に感染するのかというファクトの共有と、なぜ予防すべきなのかという戦略とメッセージが地続きで、かつシンプルな分、非常にわかりやすく、概ね浸透していると言えるでしょう。根拠のある明瞭なコミュニケーションは、人が自ら考え、また動くことを促します。

(連邦保健省作成のバナー。「家にいます」とハッシュタグに。)

民間企業でもこのメッセージと歩調を合わせて独自に防疫手段が取られており、スーパーの足元には1.5m以上感覚をあけるように、といったステッカーが貼られています。

(5)4を実施するにあたり懸念点の解消

4と5はドイツの場合、必ずしも同時に行われたわけではありません。先に強制的に行動変容を促す措置が先行し、メルケル首相の18日(土)のスピーチでも国が最大限の支援を実施することは約束されましたが、具体的な支援策については特に発表はなされませんでした。しかし最終的に3月22日に発表された行動制限を含むガイドラインそのものも含めて、行動制限自体にはメディアを含めて大きな反対の声はなかったように記憶しています。

それはなぜかと言われれば、ここまでの間に当事者意識の醸成と、危機感の共有、戦略の理解が行われていたことで、市民の大多数の間には「防疫が優先」という共通認識があったこと、そして実際には既にオーストリアやフランス、イタリアでより厳しい措置が導入されていたこともあるかと思います。

他方で、現実にはガイドラインの実施に伴い、主に経済的な側面や、学校がお休みになることによる子供の教育、DV被害など、様々な課題が生じています。市民としては、仕方ない部分はあるが、自分たちはどうなるのだろうと思っていた、というのが実態ではないでしょうか。

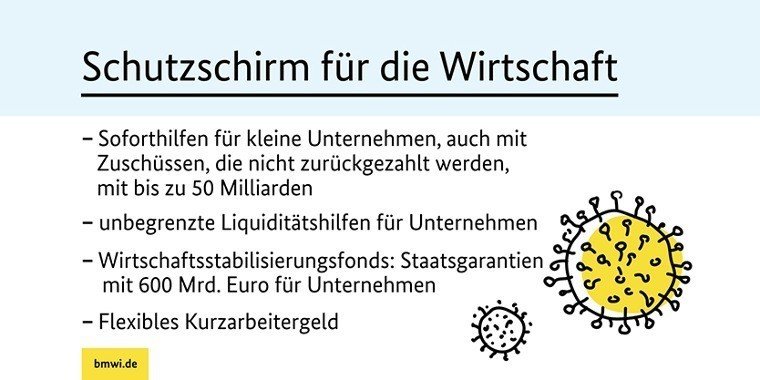

実際の動きとしては、例えば連邦レベルの経済政策については、21日(火)にショルツ財務大臣が企業支援のための緊急予算を組む旨記者会見で発表し、23日(木)に憲法に定められた債務上限を超えて最大規模の財政支出を行うこと、またアルトマイヤー経済大臣から包括的対策パッケージの発表がありました。発表までの時間が不必要に空いてしまうと更なる不安を招くため、プロセスの透明性を重視し、まずは大きな方針の発表があり、細かい点については徐々に詰めた順から発表する、という形を取ったのだと思います。また、連邦政府レベルとは別に、各州のレベルでも対応が発表されています。

(包括的対策パッケージに関するインフォグラフィックスの例)

学校の閉鎖についても、当初から期間中の代替策について明示的に計画が示されていたわけではありません。走りつつ考えられ、試行錯誤しながら発信されています。

多少は政府への信頼があると言っても、実際に防疫措置が長引くほどこうした課題は大きくなっていき、市民の間の不満も大きくなりますので、今現在コミュニケーションの主題は、こうした問題に対して政府がどういう対応をしていくのか、またどのようなタイムラインで動くのか、そして実際に行動されているのか、この点に移っていると言えます。

(6)ドイツ政府や医療従事者、そして市民への信頼醸成

政府広報ですので、この点も当然触れておく必要があるでしょう。コミュニケーションは信頼が前提と書きましたが、信頼してもらうための素材も様々な形で発信されています。なおドイツでは歴史的な経緯もあり、政治家個人や政権を直接アピールするようなメッセージにしないよう、気を遣っているように思います。ではどういう形を取っているかと言うと、基本的にはファクトベースの発信であり、1つがドイツの医療体制や医療従事者に対する信頼の醸成です。

Bundesweit werden die Kapazitäten in Krankenhäusern ausgebaut. Unter anderem konnten die Zahl der Intensivbetten auf 40.000 und die Beatmungsplätze auf 30.000 gesteigert werden.

— BMG (@BMG_Bund) April 3, 2020

Mehr Informationen unter https://t.co/BKvS24oavi pic.twitter.com/la6SR1BvuB

例えばドイツはイタリアやフランスから重病者を受け入れていますが、その様子は公式アカウントでも発信されました。これはドイツのEUへの連帯を表明できる広報でもあり、一石二鳥と言えるでしょう。実際にはドイツはEUのコロナ対応債に対しては厳しい姿勢を表明するなど無条件で支援しているわけではありませんので、このあたりはPR戦略上のしたたかさが伺えるところです。

Lange Tage und Nächte für @GermaniaItalia & @AllemagneDiplo: Bisher wurden 30 Intensivpatienten aus 🇫🇷 & 20 aus 🇮🇹 nach 🇩🇪 verlegt, viele von @Team_Luftwaffe. 125 Plätze für 🇪🇺-Bürger*innen sind von Kliniken in 12 Bundesländern zugesagt. #WeStandTogether #COVID19 @HeikoMaas pic.twitter.com/Y0f5yg9OZq

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 30, 2020

4.伝える手段(チャネル、情報発信者)

いくらコミュニケーションの目的とターゲットが決まっても、とにかく届かないと意味がありません。webサイトに掲載すれば自動的に皆見てくれるとか、記者会見をすれば見てくれるとか、能動的に情報を探してくれるということは、残念ながらありません。そこで情報が届くまでの手段をチャネルと言いますが、このチャネルを最大限確保し、そのチャネルの特性に合わせて適切な形で発信していく必要がありますし、また発信した情報は、いつでも参照できるよう、適切にストックし、いつでもアクセスできるよう確保しておく必要があります。

(1)発信のチャネル

発信のチャネルは、教科書的な分け方をすれば、オウンドメディア(owned media、自社webサイトなど自分たちが管理できるメディア)とアーンドメディア(earned media、報道など自社で管理できないメディア)、ペイドメディア(paid media、広告など金銭的な対価を払って掲載してもらうメディア)の3種類に分けることができます。

①オウンドメディア

今回、オウンドメディアでの発信が極めて活発なのが特徴と言えるでしょう。

これには2つのメリットがあります。とりわけ市民がターゲットなわけですから、ホームページやSNSでのコミュニケーションは市民に直接リーチできるという大きなメリット。次に、自分たちでコンテンツを作ることができるため、早く、そして伝えたいことをダイレクトに表現できるというメリット。日々情報が更新される状況では、自ら一次情報を発信できるオウンドメディアが一番早く、確実です。また、公式を出しておくことで、フェイクニュースが出てきた場合にも、情報の受け手がすぐに公式の情報を参照することができるという利点もあります。

一方課題としては、発信者自身がコンテンツを作り、またプラットフォームごとに発信しなくてはいけないため、発信者側の巧拙が如実に表れてしまう点に気をつける必要があります。

今回ドイツ政府の場合には、この点は相当上手くいっているように思います。

まず質的な観点では、おそらく2と3で解説してきたターゲットと目的がぶれていないせいだと思いますが、コンテンツとして発信する中身そのものにあまりブレがありません。webサイトは市民向けということが徹底されており、メディア向けとも区別されています。デザイン的なトンマナも機関ごとにある程度揃っており、大幅に外れる内容はアップされていません。また、SNSについてはプラットフォームの特性を理解した上で適した形で展開しています。量的にも発信量も多いですし、かつ積極的にWhatsAppのチャットボットなど、新たなプラットフォームを取り入れ、接点を1つでも多くしようとする姿勢が伺えます。

これを非常時に、猛烈なスピードで、かつ省庁が同時多発的に情報を発信していく際に維持していくのはなかなか簡単にできることではなく、コミュニケーションの目的とターゲット、そして役割分担がぶれないからこそだと思います。また、ドイツ政府の場合はそもそも各省庁に広報を専門に行う広報官とそのチームがいるのですが、さらに動画やインフォグラフィックスの作成を担える人材もいるのだろう、ということは今回感じたところです。

なおオウンドメディアの使い方はお国柄によって特徴が出ていて面白いのですが、NY州のクオモ知事が連日記者会見をスライドも含めて直接発信していますが、ここまで洗練されたものは実は今のところ私が確認した範囲では行われていません。

②アーンドメディア

メディア対応としては、記者会見は規模ややり方を変更しつつも引き続き行われていますので、記者会見に基づく報道は行われています。加えて、シュパーン保健大臣はじめ関係閣僚や、ドイツの公衆衛生に関する専門機関であるロベルト・コッホ研究所などの専門家が、TV番組のトークショーやインタビューなどに遠隔・直接問わず出演しています。TV出演の場合には基本的に対話型で、アンカーやMCからの質問に答える、という形式を取ることが多いように思います。番組側もそれを承知していて、市民が疑問に思いやすい点や、政府の政策、今後の展望などに切り込んでおり、コミュニケーションの重点が個別政策に移ってくるに応じて、閣僚の出番も多くなっています。

(トークショーに出演するアルトマイヤー経済大臣)

新聞は宅配は個人宅向けは極めて限定されるため、キオスクなどで買えない今はオンラインで読む読者が大半ではないかと想像されますが、こちらは基本的にはインタビューではなく、ストレートニュースに加え、深掘りした解説記事や、各地の様子の取材記事を載せています。なお政府がどんどん直接発信しているので、政府の対応を速報するという点に日本ほどの競争はありませんが、代わりに内容面で各紙工夫を凝らしています。

③ペイドメディア

ペイドメディアに関しては、元々ドイツは日本に比べると新聞広告やTVCMが少ないという事情もありますが、実をいうとあまり目立ったものがないように思います。

なおペイドという観点でSNSに関して追記しておくと、プロモーション枠でも表示されるようになっており、単にフォローされるのを待つのではなく、積極的に運用していることも伺えます。ただこれがプラットフォーマー側との提携により無料で実施されているものなのか、金銭が発生しているのかはわかりません。

(2)発信者

以上のように様々なチャネルでコミュニケーションされていますが、もう1つ上手いなと思う点が、発信者によって内容の役割分担がされているという点です。

メルケル首相は市民向けのコミュニケーションにおいては、全体的なメッセージに徹し、細かな数字や毎日のブリーフィングは行なっていません(重要な数字については当然コミュニケーションは行なっていますが)。代わって政府の具体的な方針は各閣僚が行なっています。こういったスポークスパーソンの役割分担も、例えば市民がメルケル首相の話を聞いて即座に反応するのではなく、「とりあえず詳細を待とう」という時間的な猶予を与える役割を果たすために、有効に機能しているように思います。

また、感染症の専門家の存在も重要です。専門家がどういう役割を果たすべきなのか、PR的な観点からは当初は試行錯誤があったように思いますが、現在は感染症対策の観点から答えるところに落ち着き、特に政府の個別の政策について政府を代表してコメントすることは基本的にはありません。

いずれにせよ、戦略そのものが一般市民を巻き込むものなので、メルケル首相やシュパーン保健大臣といった政府の人間から感染症の専門家まで、とにかく一貫して、かつ繰り返し、様々なチャネルで発信しており、またSNSでの発信など内容も全てその戦略に沿っているため、受け取る側にとっては(外国人である私がすんなりと受け入れられる程に)極めて受け取りやすい形になっています。

5.伝え方の工夫(見せ方)

SNSで発信するコンテンツの選び方やインフォグラフィックスのデザイン面、スピーチの組み立て方など、実際にPRを行う上での細かい工夫まで含めれば着目すべき点はそれこそ色々とあるのですが、受け手という観点から一番大きいのは、メッセージの中身が行動にも現れている点だろうと思います。例えば政治家同士の握手はとうの昔になくなっていますし、会議や記者会見も席の間隔を空けて座り、social distancingを実践しています。また、メルケル首相が罹患者の濃厚接触者になった際には、きちんと自己隔離するという事実がコミュニケーションされました。そこに例外はありません。

メディアも基本的にこの戦術に従っており、番組でも実践しています。これはメディア自身がことsocial distancingについては政府の戦略に納得しているということの現れでもありますので、政府だけでなく、直接目に見える部分でメディアも実践しているというのは、実は市民にとって大きいように思います。

ドイツ政府のコミュニケーション上の課題

ドイツ政府のPR上の最も大きな課題は、伝えるチャネルの選び方やメッセージ自体を届ける工夫よりも、仮にメッセージが届いても引き続き「大袈裟だろう」「自分はかかっても軽くて済む」、あるいは「政府が言うことは信じられない」という人々にどう訴えるか、だろうと思います。

こうした人のうち、特に「自分はかかっても軽くて済む」と考える人に対しては、「あなたではなく、あなたの大切な人が危険に晒されるかもしれない」というコミュニケーションは一応されています。もっとも、ドイツ政府として特に若者等特定の層をターゲットにした積極的なコミュニケーションは今のところ見受けられないように思います。WHO自身が特に若者に対してメッセージを強化していますし、このあたりはメディアもカバーしますので、自分たちでことさら市民を分断するコミュニケーションを取らなくて済むという点ではラッキーかもしれません。また、政府が積極的にコミュニケーションしなくとも、現実にイタリアやスペインでの死者数や実際のケースのニュースが流れてくるにつれ、否応無く同様のメッセージが流れている、ということもあります。

個々人の温度差は引き続きありますし、また実際頭では理解していても、期間が長くなってくるとなかなか行動が続けられないということも起こります。ベルリンではお天気も良くなり、散歩に出かけた際にそのままピクニックとして滞在してしまう人が減らないため、4月3日から警察がパトロールし、違反者には罰金を課すことになるなど、試行錯誤は続いています。しかしフランスのように外出にあたって外出の理由書を所持しなければならない、といったところまでは厳しくしていません。医療上のキャパシティが許す限り、あくまでも市民の行動によって乗り切りたい、という民主主義への期待があるのだろうと感じます。

4月7日現在、ドイツの死者数はフランスやイタリアよりも低く留められていますが、シュパーン保健大臣自身がまだ嵐の前だと言っています。最終的にこの戦略のコミュニケーションが成功したかどうかは、否応無く積み重なっていく死者数という結果で判断されることになります。

今後のコミュニケーション

例えば経済政策が重要なフェーズになるにつれ、新たに「企業(事業主)」向けのコミュニケーションの必要性が生じるなど、コミュニケーションも当初の目的で終わりではなく、範囲を拡大し、かつターゲットは細分化していかなければならないフェーズにあります。こうした新しい目的に応じたコミュニケーションについても、どんどん展開されています。

また、大きな戦略としては、そろそろ「出口戦略」のコミュニケーションが必要になってくる頃でしょう。ここまでの数字を総括し、今後の見通しを語りつつ、罹患者の第二波を作らない、という点で、当初戦略のコミュニケーション以上に難しいコミュニケーションが求められます。

Covid19は、本当に色々な面で政府と市民を試しています。PRは日本ではまだまだマイナーな分野かもしれませんが、政府と市民を直接結ぶものであり、上手に使えば様々な面でその関係づくりを助けてくれるものだと、改めてドイツ政府の今回の(少なくとも今までの)PR戦略を見ていて感じるところです。まだまだ書ききれなかった側面も多いので、いずれ機会があればまた書きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?