語源を知る、沼にはまる。

日本語学校の授業準備は多岐にわたる。漢字・文法・読解・聴解・作文・グループ活動の準備などさまざまだ。

語彙の授業準備は危険だ。

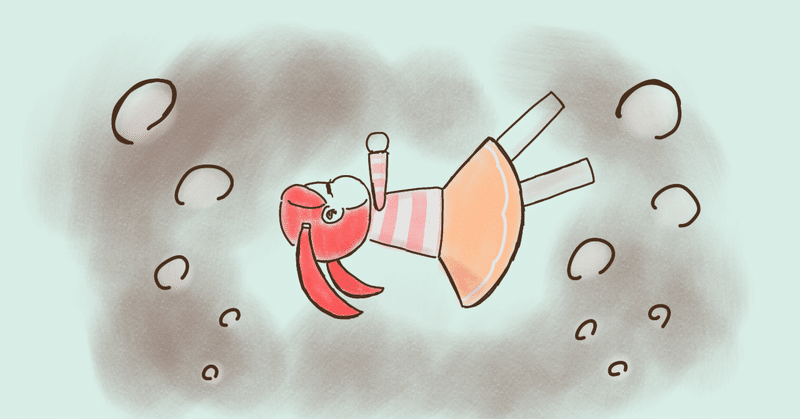

どこまでやっても足りないような気がする一方、やりすぎだと思ったり、自分の知りたい気持ちに負けてどんどん深みはまったり、やめどきがわからなくなる。

そうやって授業準備に時間をかけすぎて、一人ブラック企業を展開している。

なかでもはまりやすいのは、語源だ。

授業で語源まで紹介することはめったにないが、上級クラスだとちょっと紹介することで「へぇ~」となったりして印象に残る場合は少し時間を割いたりすることもある。

語源を調べることは私が個人的に好きではまってしまうのだ。

例えば、「勝手」ということば。

教科書の例文

①彼女はほかの人の迷惑も考えず、勝手なことばかり言っている。

②この部屋は、許可のない人が勝手に入ってはいけない。

③図書館を利用するのは初めてなので、勝手がわからなくて困った。

スリーエーネットワーク P100

授業では、予習前提なのでこちらから意味は説明をしない。

学生にしてもらい、足りないところや訂正があればする。

前後に入る言葉や助詞、どんな文脈で使うかなどをどんどん質問していく。時間があれば、学生同士でペアになり「勝手」を使って何か話ができるようにお題を考えておく。その日、学習するほかの語彙と合わせて覚えたほうがいいものをまとめておく。漢字の読みを確認するためにフラッシュカードも作っておきたい。

授業準備としてここまでやっておけば、まずまずだろうか。(学校やクラスによって進め方が違うので、これではだめな場合もあるが)

話を語源に戻そう。

準備をしていて、ふと語源が気になるときがある。

なぜ、「勝手」?

弓道では、弓を持つ左手を「押手(おして)」、弦を引く右手を「勝手」と呼ぶが、右手のほうが都合よく動かせることから、この勝手が「都合がいい」「気まま」といった意味として使われた。

へー

じゃあ、台所のことを「お勝手」台所に通じる出入口の「勝手口」って?

弓道説

一般的に言われているのが「弓道説」です。弓道では右手を「勝手」左手を「押し手」と呼ぶことから、家の中で女性が自由に使える場所のキッチンを弓道の自由が利く右手にあてはめ「勝手」と呼ぶようになったと言う説です。

食べ物説

この説は食べ物を表す「糧」(かて)から来ていると言われています。武家社会では奥方のことを御台所(みだいどころ)と呼び、そこから食べ物を表す「糧」を「おかって」(お勝手)と呼ぶようになったと言う説です。

Mayonezより

他にも説かあるらしい。フムフム。

沼にはまっていく。

弓道かぁ~、他にもいろいろありそうだ。

・的を射る

・矢面に立つ

・ヤバイ(←これまで!!)

クイズまで発見する。

よし!全問正解!

はっ!今、何時?

こうして、今宵も睡眠時間を削っていく。

いい加減にしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?