~水のかたち~ 山種美術館にて

今朝、いい感じに曇っていたので、前から行きたいなぁと思っていた恵比寿の美術館に思い切って行ってきました。

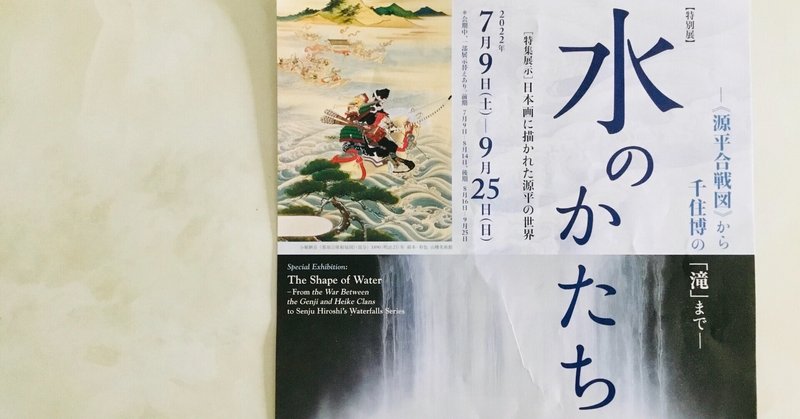

山種美術館の「水のかたち ー《源平合戦図》から千住博の「滝」までー」

山種美術館は1966年開館の日本初の日本画専門美術館だそうです。

以前から一度行きたいと思っていて、でも駅から徒歩10分とあるので炎天下や寒い時は歩きたくない・・と思ってなかなか(バスもあるけど大した距離じゃないし・・・)。

10時半に恵比寿に着いて歩きだすと、街はスカスカ。

空いている都内を午前中歩くのは、なんとも気持がいいものです。

知らない店がいろいろあるな~と思いつつ、そこそこ歩いて辿り着きました。

いま開催されているのは「水」をテーマにした企画展。

雨と霧、川、滝、海、雪のテーマに分かれて展示されていました。

ちょうどいま水害にあっている地域もあるので、雨の絵を見るのがやや複雑な気もしましたが。

ついでにいうと、水は感情、コミュニケーション、浄化の力を体現しているといわれます。なにか停滞している古いエネルギーがあれば流してくれるかも、という期待もあるような、ないような。

展示室に入ると真正面に奥村土牛の「鳴門」。

そして歌川広重や川合玉堂など、私でもいちおう知っている作家の作品が並びます。

思ったより人が入っていましたが、でも混雑というほどではなく、こじんまりとした館内にちょうどよいくらいの数で、ゆったりと見ることができました。

いちばん見たかったのが千住博の「ウォーターフォール」です。

軽井沢の千住博美術館に行かないと見られないかと思っていたので、恵比寿で見られるなら是非見たいと思ったのでした。

テレビで以前、制作しているところを見ましたが、実物はやはり大きく迫力があります。

正面の椅子に座っていると、なんと、眉間のところがじわじわズコズコしてきます。

急に怪しげな話ですが、私はときどき、眉間のあたりにじわじわと何か感じることがあります。第三の目ですね。

目に見えない何かや、なんらかのエネルギーが来ている時になるのだと思っていて、ものすごく強くズッコンズッコンして、ひ~!と思わず眉間を押さえてしまうことがあるのですが、今日は「ウォーターフォール」を見ていてそうなりました。

絵を見ている時になるなんて、そんなことは初めてです。

そのくらい、なにか強いものを発しているのかもれません。

出入口のところに土牛の「鳴門」(昭和34年)がありましたが、もう1点、石田武という人の「鳴門海峡」(平成4年)という絵がありました。

「鳴門」よりも横長で大きな絵で、鳴門海峡の渦を目の前に見ているような迫力で、思わず見入ってしまいました。

天然の群緑という色、一色で描かれているとあります。

火加減や時間を変えて焼いて生じるさまざまな色調を使っていると説明書きが。

岩絵の具については何も知らないので調べてみると、群緑とは群青 と緑青とを混合したもの、とありました。

「鳴門海峡」の絵葉書が欲しかったですが、無かったのが残念。

「ウォーターフォール」はありましたが、葉書では伝わらないので購入しませんでした。

他にも特別展示として「日本画に描かれた源平の世界」がありました。

こちらもとても良かったです。

**

山種美術館といえば、展示されている絵のモチーフをテーマにしたオリジナルの和菓子がいただけるカフェがあります。

今日は、カフェインと砂糖はやめとこうかな、という体調だったのですが、見終わってカフェの前を通ったらもう入らないわけにはいかなかった!

山種美術館さん、noteがあるんですね。

こちらに今回の展示の和菓子の写真が出ているのですが、それを見たときは、絶対うちわのでしょう!可愛い!と思ったのですよ。

でも、絵を見たあとは違うんですよね。

奥村土牛の「鳴門」をテーマにした「うず潮」にしました。

これを選ぶ人が多いらしいです。

渦の中心が表現されていたり、しぶきのキラキラが素敵です。

中はごまあんでした。

以前からカフェの和菓子もいただきたかったので大満足でした。

ちなみにコーヒーは京都のスマート珈琲だそうです。

**

今日は初めてうかがったので、美術館のパンフレットもいただいてきました。

山種証券(現・SMBCフレンド証券)の創立者、山崎種二が個人で集めたコレクションがもとになっている美術館とのこと。

種二は「絵は人柄である」という信念のもと、横山大観や上村松園、川合玉堂ら明治・大正・昭和の時代に活躍していた画家と直接交流を深めながら作品を蒐集しました。一方、奥村土牛のように世に認められる以前から将来性があると見込んだ画家も支援しました。

ヨーロッパの美術館というのは、略奪してきてコレクションしているものもあるわけですが、このように美術への愛に基づいて集められているのは素晴らしいなと思いました。

画材の違いではあるのですが、日本画はやはり洋画のようにドロドロした感じがありません。日本画は、怨念のようなものが描いてあってもどこかスーっとしたところがある。

うまく言い表せられませんが、以前も書いたように、やはり清浄な感じがするのです。

**

余談ですが、美術館に向って歩いていたらいきなり大きなダヴィデが!!

Papasの社屋のようでした。すぐ先にpapasカフェもありました。

書くこと、描くこと、撮ることで表現し続けたいと思います。サポートいただけましたなら、自分を豊かにしてさらに循環させていけるよう、大切に使わせていただきます。