お年玉について

みなさん、こんにちは。

いかがお過ごしでしょうか?

1月3日となりました。

三が日の最後の日となります。

寒いですね。

今日は曇り空で、日が全く当たらず、気温もほぼ上がらない状況です。

このチャンネルは、私、ノリが朝活に挑戦する中で、思ったこと、感じたこと、体験したことなどをレポートしていくチャンネルです。

今日は昨日に引き続き、お正月に関することをお話ししていこうかと思います。

お知らせ

1月15日にレトロカセットの新年初ライブがあります。場所は名古屋の東山にある、スタジオ246NAGOYAというスタジオでライブがあります。

新年1発目のライブということで、気合入れて頑張りたいと思いますので、名古屋周辺にお住まいの方は、ぜひお越しください。

また、遠方にお住まいの方は、YouTubeで一部曲を公開していたり、Apple Musicやラインミュージックなどで曲を配信しているので、そちらをご覧になっていただけると嬉しいです。

スタジオ246NAGOYAへのアクセスは名古屋市営地下鉄東山線にある東山公園駅を降りてすぐの場所です。

歳の離れた従兄弟はあげるべきか?

ということで、今日はお正月ということなので、昨日に引き続き、お正月に関するちょっとした豆知識をお届けしたいと思います。

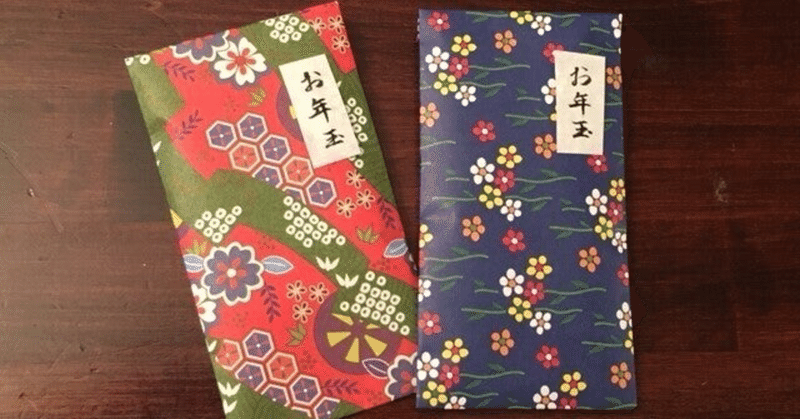

今日は「お年玉」についてです。

お年玉をもらった方、あげた方、それぞれいらっしゃると思いますが、私の場合はもらう側からあげる側に移行しているところです。

私は、従兄弟の中では1番年上なんですけども、1番年下の従兄弟はまだ中学生なんです。20歳近く離れているんですけど、その子に対しては、やっぱり、少しぐらいはお年玉をあげなくてはいけないなぁということで、2〜3年前ぐらいから家の兄弟一同から、その子へお年玉をあげています。

やはり、かわいそうなのが、従兄弟の中で1番上である私が、親戚からもらう、お年玉であったり、お祝い金であったりを多くもらっていると思うんですけど、従兄弟の中で、生まれるのが後の方になってくると、例えば祖父母の場合、歳を重ねるごとに経済力などがなくなって、お年玉やお祝い金をあげられる額が少なくなってきてしまうと思うんです。さらに、祖父は一昨年他界してしまいました。このように親戚の人数も少なくなってしまうのが現実です。

そんな中で、やはり親戚の中で同じ立ち場である従兄弟同志であっても、

それこそ、私は社会に出て何年も経っているので、まだ学生である歳の離れた従兄弟に対しては少しでもお年玉をあげるべきだなと思い、何年か前からお年玉をあげることにしています。

まぁ、従兄弟同士だと、いくつ離れている子から渡すべきか?といった線引きも難しいところですが、そういったことも考えておいた方がいいのかなぁと思ったりします。

そもそもお年玉とは?

お年玉の歴史というか、始まりはいったいどんなものだったのだろうかと思い、ちょっと調べてきました。

お年玉というのは、正月に歳神を迎え入れるために供えられた丸い鏡餅(歳神の霊魂が宿った依代。

依代とは神が依り憑く対象です。)

丸い鏡餅が家長によって子どもたちに分け与えられ、その餅が、「御歳魂」と呼ばれたことからという説があります。

その歳を生きるために備えられた、歳神の霊魂を子どもに分け与え、子どもの無事な成長を願う宗教的な意味合いがあるとされています。

また、これを歳のありがたい賜物(賜物)として「歳賜(としだま)」と呼ばれたことからとする説もあります。

お年玉の歴史

お年玉の習慣は中世にまでさかのぼり、武士は太刀、町人は扇、

出ましたね!扇!

昨日の放送でもお話ししました、初夢に出てくると良いとされる縁起物、一富士二鷹三茄子、四扇五煙草六座頭ということで、四番目に出てくる扇がここにも出てきましたね!

そして、医者は丸薬ですね。

現金を渡す習慣になった時期ときっかけ

今のように現金を渡すのが一般的になったのが、昭和30年代からだそうです。

けっこうこれ新しいですね、現金を渡す習慣になったの、中世からの習慣という割には、現金を渡す習慣に変わったのが昭和30年代からというのは、かなり新しい習慣だなぁというふうに思います。

そして、現金を渡すきっかけとなったのは、経済成長ですね。

農村社会が解体され、都市生活者が多くなり、米や餅を作らなくなった代わりともされている、ということだそうです。

ということで、例えるなら、

稲は昨年の収入、鏡餅は家産の集合体、お年玉は砕いた鏡餅の断片であり、家産からの財産分与であると言えます。

結論

というわけで、ここまで「お年玉」についてのちょっとした豆知識をお送りしましたが、

みなさんは、このお正月、お年玉をあげた方、もらった方、いると思いますが、もらった方は、ここまでの話を聞いた結論は、やっぱり貯めておくのがいいと思います。

やはり、これから一年、もっと言えば、その先も生き抜く上で、いざというときのために貯めておくのがいいんじゃないかと思います。

最後に

というわけで今回は以上となります。

これからもこういったかたちで、気が向いた時には雑学なんかをお伝えしていきたいなぁと思います。

というわけでお相手は、レトロカセット、ドラマーのノリでした。

ではまた!

参考資料:Wikipedia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?