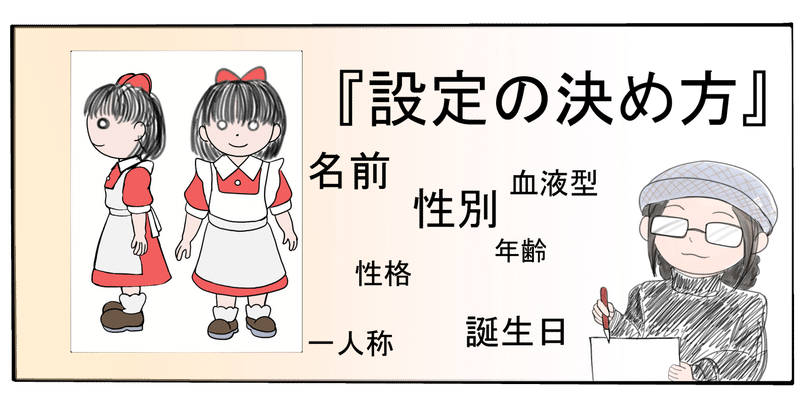

No.015:【設定の決め方】

・初めに

物語を作る上で、キャラクター/登場人物の設定を決めることは重要である。

しかし、具体的に設定を決めるとなると、一体、どこまで決める必要があるのかは不明である。そこで、今回、私が研究してまとめ上げた【登場人物の設定」に必要なものを一覧にして、さらに、なぜ、必要なのかをある程度、まとめ上げた情報を掲載しようと思う。

【登場人物(キャラクター)の設定】

物語に出て来る登場人物には、実際に生きている私達と同じように身長や体重、性別、年齢などがあり、どのような性格していて、どんなものが好きなのかなど、多くのその人物を表す人間性の情報が存在する。

しかし、具体的に設定を考える時、どのくらい決める必要があるのかは、決まってはいない。

そこで私なりに、なぜ、この設定が必要なのか具体的に考察すると以下のようになる。

① 『必ず必要な設定』

どんな物語でも登場人物には必ずと言っていいほど「名前」「年齢」「性別」「性格」「一人称」「職業」と言ったこれらの6項目の設定が必ず必要になると考えられる。

この6項目が物語を書く上で必ず必要になるための設定となり、これを『必ず必要な設定』と定義する。

・「名前」

人類が社会生活を営んでいくのに必要不可欠な存在であり、人名の基本は、家名を表す姓と個人名の2種類から構成されている。

しかし、人名の構成要素は複雑多岐を極めているため、今回は名前を決める時に参考になる程度にまとめて提示する。

『名前』について語る前に名詞について語る必要がある。

名詞とは、品詞の一つで意味の上から,事物の名称を表わしたり,状態,性質,存在などの概念を表わしたりする単語と定義される。

「虎」のように類概念を表わすものを普通名詞,「加藤清正」のように個体名を表わすものを固有名詞,これらの具象名詞に対して「勇気」のように抽象概念を表わすものを抽象名詞と言う意味のうえで分類されている。

名前の始まりについて考えてみると、その全ての始まりが「音」から来ているものだと私は考えている。

ここで言う「音」とは、赤ん坊の時、言葉を話せるようになった時、赤ん坊はそのものが発する音から名前を付けて呼んでいる。

車なら「ブーブ」、猫なら「ニャーニャ」と言ったように車の音や猫の鳴き声から名前を無意識に決めて呼んでいる。

これは聞いた音をたがいに関連付けて意味を解釈して楽しんでいるのである。

この音はフランス語で『オノマトペ』と言うもので日本語では擬声語と呼んでいる。

擬声語には、擬音語と擬態語の二つがあり、擬音語は物が発する音を字句で模倣したもの、擬態語は状態や感情などの音を発しないものを字句で模倣したものである。

国ごとに、そのものの擬声語が違う場合があり、同じ犬の場合、

日本語で「wan-wan(ワンワン)」、英語では「bow-wow, bark-bark」ドイツ語では「wau-wau」、フランス語 は「ouaf-ouaf」と言ったように擬声語は違う場合があるが、私は名前の決め方はこの擬声語から決める考え方に近いものだと考えている。

例えば、登場人物の中にもモンスターを設定する場合、大半の作品では、そのモンスターのモチーフになったものから名前を付けている。

例えば、『ドラゴンクエスト』のスライム。

これは見た目から名付けられた名前である。

他にも、ドラゴンと言うイメージからデザインされたので「ドラゴン」、おおきづちを持っているから「おおきづち」と名付けられているモンスターがいる。

このように名前を決め方の一つは見た目であるモチーフからきているのである。

もう一つモンスターの名前を決める場合、多くの作品では題材となった作品の登場人物の名前から名前を付ける場合がある。

例えば、『モンスターストライク』と言うスマートフォンゲームアプリのキャラクターを見てみると一目にわかる。

モンスターの名前の大半はそのモンスターの題材になった作品の名前から来ている。

『アーサー王伝説』からは「アーサー」「ガンスロット」「マーリン」

『三国志』からは「曹操」「劉備」「関羽」「大喬小喬」

『ダルタニャン物語』からは「アトス」「アラミス」「ポルトス」「ダルタニャン」

『天使と悪魔』からは「ルシファー」や「ガブリエル」「ミカエル」「ラファエル」「ウリエル」と言ったように『題材となった作品』から名前を付ける場合がある。

さて、今度は物語に登場する登場人物の名前の決め方について考える。

日本人の名前を決める時、日本人である私たちは名前辞典などで意味を考えて子どもに名前を付けるが、外国人の名前を決める場合、その意味を知らない人がほとんどである。

例えば、「ベーカー(Baker)」や「スミス(Smith)」と言った名前がある。

私達は何も考えずに「スミスさん」、「ベーカーさん」と呼ぶが、この「スミス」や「ベーカー」にも意味がある。

「ベーカー(Baker)」は普通名詞の意味で「パン屋」を意味し、「スミス(Smith)」は、西洋で「鍛冶」を意味する言葉である。

つまり、外国人の名前にも日本人と同じように大きな意味が込められているのである。

『姓と名』

姓名は氏名とも言われ人名の総称である。

「姓」は家名つまり、名字

「名」は個人の名である。

・日本の場合

明治維新以降の家族制度の確立によって混用されて一体化される前は、姓、氏、名字、

苗字は独自に発生したものである。

現在では、名字も氏も姓もほぼ同様の意味で理解されている。

・ヨーロッパの場合

紀元前三世紀ごろローマ帝国時代からキリスト教の普及と五世紀末の西ローマ帝国滅亡まで『家名=姓』に準した連記複合式(個人名、氏族名、あだ名、の三段重ね。または、栄誉名を加えた四段重ね)スタイルが登場する。

例:ガイウス(個人名)・ユリウス(氏族名)・カエサル(あだ名から転じた家名)・インペラートル(栄誉名)

現在の西洋の姓名構成順は、個人名(洗礼名)を優先して、姓(家名)はその後に添えたものである。

しかし、人名の構成要素は複雑多岐で個人名と姓の間にミドルネームと称する中間名を入れる英米などの文化圏や父方の姓と母方の姓を並列して複合するスペイン語圏などもある。

*姓の命名の考え方*

1:外国人の場合

必要とされる理由:おそらく同じ個人名どうしの混乱を避ける手段。

命名は大まかに分類すると4種類からなる。

① 「地理的名称」:地形的特徴や地名に由来する。

② 「職業名」:職業がそのまま姓になったケース。

③ 「あだ名」:個人的なあだ名をそのまま姓に取り入れたもの。

④ 「父称」:父系社会にある父親が子や孫に自分の名を継承させたいと願う人情

① 「地理的名称」

地形的特徴や地名に由来する最も古くかつありふれた姓。

日本で言う山田、山本、森、小川などのこと。

欧米諸国では、ウッド(Wood=森)、ヒル(Hill=丘)など代表されるように居住地周辺の地形に関連して自然発生したもの。 すこぶる多く、日本では全体の85パーセント、英国ではおよそ半数、米国では43パーセントを占める。

例:「水辺のローマ人集落」を意味するリンカーン(Lincoln)

スコットランドのスコット(Scott)、ブリテン島の名に由来するブルトン(Breton)、ウェールズのウォーレス(Wallace)など。

② 「職業名」

職業名がそのまま姓になったケース。

日本古代、機織り業の「はとりべ」が転訛した服部、鍛冶師の鍛冶が典型例である。

また、英国、米国では、西洋で鍛冶に該当する姓、スミス(Smith)がある。スミス(Smith)は英語圏で最もありふれたもので、英国・米国ともに姓の多さではトップの座を占める

10世紀後半に登場する最古の職業名である。

例:「パン屋」のベーカー(Baker)、「大工」のカーペンター(Carpenter)、

「靴屋」のシューベルト(Schubert)、「牧師」のチャップリン(Chaplin)、

「書記」のクラーク、チェコ語の「製塩所の監視官」の意味からヒトラー(Hitler)など

③「あだ名」

ニックネームや個人的なあだ名をそのまま姓に取り入れたもの。

1、身体的・外観的特徴に由来

2、性格・動作の特徴に由来

3、動物・鳥類などに仮託

4、功績や境遇に由来

5、象徴的な称賛

に分類される。

例:

ゲール語で「でこぼこ頭」を意味するキネイディ(Cinneidigh)が英語化したケネディ(Kennedy)、「ゆがんだ唇」のキャンベル(Campbell)、「曲がった鼻」のキャロン(Cameron)、「ハゲ頭」のバラード(Ballard)、「まぬけ」のドウェリー(Dwelly)「大食漢」のガリバー(Gulliver)、「腕っぷしが強い」のアームストローング(Armstrong)、「赤髪の小男」のルソー(Rousseau)、「陽気な男」のフロイト(Freud)、「怠け者」のドリトル(Dolittle)、ブラウン(Brown)、金髪のブライト(Bright)、色白のホワイト(White)、「キツネ」のフォックス(Fox)、「親愛なる友」のダーウィン(Darwin)、「情熱」のライス(Rice)、「光の子孫」のルーカス(Lucas)

④「父称」

父系社会にある父親が子や孫に自分の名を継承させたいと願う人情から始まったもの。

日本で言うと、一門の絆を強化する目的から武家時代に父祖や親の一字を賜って受け継がせる「通り時」の習俗もそのたぐいで、源氏の義、徳川の家などが例となる。

日本の例:太郎→小太郎(太郎の子供)→孫太郎(太郎の孫)と命名するようなもの。

一方、ヨーロッパ全域では、父祖の名を積極的に個人名、姓に取り入れるパトロニミック(patronymic)「誰それの息子」と言う方式をとる命名法が主流となる。

本人の名+父親の名+祖父の名+曾祖父の名……と言う感じに長くなる。

・日本人の場合

日本では明治3年に、誰もが苗字を持つことを許され、明治5年にその改変を禁止して氏が定着させる。

外国人と同じように苗字のなかった日本人は慌てて氏を決めたらしく当時の人は何も考えず何でもいい目印になればと言う考えで氏を決めていたらしい。

そのため、漁村などでは鯛や平目、鯖と言った魚の名前にした人がいたらしい。

また、地名の由来から決めたものがあり、例えば「木村」と言う苗字は大昔、人々が集まって土地を開墾して集落を作った時、その構成員の農民たちが互いを呼び合う時、その人が村のどのあたりに住んでいるのか、またはその人の家の周辺にはどんな特徴があるのかといった特徴から地名姓の由来ものである。日本人の約8割がそうした地名由来の名字を使っている。

日本人の姓で一番多い「佐藤さん」のルーツは強大な権勢を誇った藤原氏にあり、「佐藤」の「藤」は、平安時代に強大な権勢を誇っていた藤原氏からとったもので平安時代後期に「左衛門尉(さえもんのじょう)」という職位を得た藤原公清が、その役職名の「左」ににんべんを付けた「佐」を用いて「佐藤」と名乗ったものが最初とされ、これが佐藤一族の本家といわれている。

「田中」姓の多くは地名由来の苗字を由来にしていて、水田の中に家を構えたものが「田中」の由来である。

昔はそのように自分の田と家を持つことは豊かさの象徴であり、その豊かさによる子孫繁栄が現在の姓の多さにつながっている。

このように、その土地の由来や有名な豪族や貴族の名前から来ているものが日本の苗字の考え方なのである。

『名前の考え方』

名前と言うものは元々、その対象を区別し把握するために人間がつけるものである。

そのため、ものや動物や植物などの名前を聞けばすぐに判別できる。

一方、人の名前はこれとは違い、例えば、2015年に一番多く子供に名付けられた名前の『大翔(ひろと、つばさ)』や『葵(あおい)』など多くの人に同じ名前が付けられるのでその名前一つにその人一人を現す特別な意味を持つことはできない。

つまり、人の名前にはその人を完全に現すことができないのである。それでも、人の名前には苗字を決めた時と同じように色々な思いがこもっている。

その意味はその時代の流行から年齢、生まれた時代で大体把握できる。また、命名に関して多くの人は偉人や聖人、外国人なら天使の名前からとる場合が多くある。

そのため、名前を決める時は、その時代ごとの名前の流行と作る作品の時代を決める必要があると考える。

*名前を決める手順*

1:制作する作品の時代を決める。

2:登場人物の年齢を決める。

3:名前の流行からその時代に流行った名前から決める。

意味を自分なりに考えて名前を付ける。

例1:獏良 了(ばくら りょう)/『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』

作品の例を上げると、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の獏良 了と言うキャラクターには、名前に意味がある。

『獏良 了』の「獏良」は、発音から英語にするとburglar(盗賊)と言う意味になる。

そして、この登場人物は、二重人格で裏の人格の性格は冷酷非道かつ残虐。

目的のためには手段を選ばないと言うとんでもない性格で主人公の持つ千年アイテムを狙っている。

また、古代編で3000年前の盗賊王でもある。

つまり、彼の名前から彼の性格や役割を意味していることを証明されているのである。

例2:『刀語』

西尾維新の『刀語』もその名前の付け方の参考になる。

『刀語』に登場する登場人物はどれもこの説明に適しているものが多いが、特に『真庭忍軍(まにわにんぐん)』と言う登場人物が一目瞭然で分かりやすい。

真庭忍軍は、この物語における「噛ませ犬」役で『卑怯卑劣』を売りにした暗殺専門の忍者集団である。

彼らはそれぞれ動物や虫などの生き物の名前をしており、それぞれその名前を思わせるような忍術を使う忍び達である。

今回は、テレビアニメ化された第4話で印象が強かった3人の真庭忍軍を例にする。

一人目の真庭 蟷螂(まにわ かまきり)は自分の爪を数十秒から数分にかけて異様なほどの長さに伸ばすことができる「忍法爪合わせ」と言う技を使うことができ、カマキリのようなイメージを上手く設定している。

二人目の真庭 蝶々(まにわ ちょうちょう)は自分や自分が持った物の重量を消す「忍法足軽」と言う技を使うことができ蝶々のようなイメージが上手く設定されている。

最後に三人目の真庭 蜜蜂(まにわ みつばち)は20丈先からでも百発百中の精度で、毒を仕込んだ巻菱を飛ばす「忍法巻菱指弾」と言う技を使うことができ、蜂のイメージを上手く設定できている。

このように上手く名前に、モチーフとされた昆虫や動物の名前とその動物の特徴を組み合わせることによって、その人物を表現している。

このように、登場人物の行動や役割から名前を決めると納得のいく名前が付けられる。

ただし、作中で通行人やバスの運転手などと言った脇役の名前まで決めるのに、このようなことをいちいち考えていたら時間の無駄になる。

この場合、ほんの少ししか登場しない脇役に名前を決める場合において、そこまで複雑な設定や役割を持たないような人物ならば、彼らの職業を名前にする『通称』として名前を付ければよいと考える。

『通称』とは、正式な名称ではないが、特定の人や物、事象に対する呼び名として世間一般において通用している語のことで芸名やペンネームのようなものである。

また、大臣や社長というのも通称になる。

そのため、通行人なら「通行人A」とすればわかりやすい名前が決まる。

さらに、これに具体的な職業を入れると「サラリーマン通行人A」とすればさらに、「その人が男性であり、サラリーマンと言う仕事をしていて通行している人」と言う意味が分かる。

このように脇役に対して、多くの作品や演劇ではこのように脇役に名前を付けているものだと私は考えている。ただし、彼らにも私たちと同じように名前があることは忘れてはいけない。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?