No.018【背景】について

○初めに

今回は、No.016『日本のアニメの衰退化問題』の続きで、4:「技術の衰退化・劣化・消失」の(4)「背景」について語ることとする。

記事の内容がどの項目も多いため、改めて、ナンバーリングして、記事の続きを書くことにしました。

(4)「背景」とは

アニメ制作における【背景】とは、『背景美術』のことである。

『背景美術』とは、アニメ作品の背景となる画像のことで、その作品の設定を基に、それぞれのカットに合わせた背景画を描く作業である。

それらを行うスタッフは『背景美術』と呼ばれ、作品全体の印象や雰囲気を表現するためのとても重要な作業になる。

アニメ制作において、動く登場人物や動物や持ち物などの動く絵は、アニメーターが担当し「作画」作業と呼ばれる。

そして、常に、登場人物が立っている舞台となる背景画は「背景美術」と呼ばれて、大きく別れ、分業化されている。

また、アニメ作品は『背景美術』の出来栄え次第で作品の印象は大きく変わることがある。

美しい情景描写だけではなく、作品のイメージに合わせて表現を変えたり、人物と色調を合わせるなど、いろいろな配慮が必要となる作業である。

○目次

1:「役職の名前」

2:「背景画作成」

3:「消失・衰退・劣化した技術」

4:「リアル背景の流行」

5:「背景美術に求められているもの」

1:「役職の名前」

1枚の背景画を一人のスタッフが全て作りこむのではなく、「美術監督」「美術設定」「背景美術スタッフ」といった役割ごとに仕事を進め行く。

・「美術監督」

アニメのシーンごとに背景を線画で描写し、背景の世界観やデザインの方向性を決定づける仕事。

原作マンガがある場合は、その背景を参考にして取り入れたり、現実世界にも存在する舞台であれば写真などを参考にしたりして背景を制作する。

基本的には、画面全体の場所や構造などのスケールが分かりやすいよう、引きの画の状態で作成し、必要に応じて細やかな部分をクローズアップして描く。

作業としては、その作品の舞台となる世界の景色や建物内部の構造などを、具体的にデザインして描き出していく作業を行う。

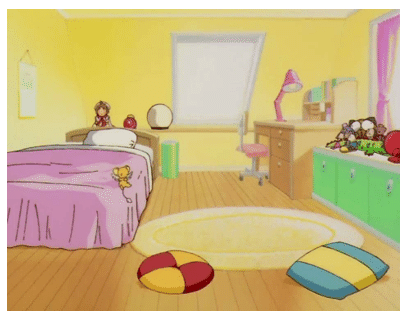

例えば、主人公の部屋なら、内装やどこに何があるのかを細かく描写することで、人物がそこで普段どのように暮らしているのかをイメージしやすくなる。

・「美術設定」

美術監督が作成した背景の色味を決定するための美術ボードを作成する仕事。

美術ボードを元にアニメの背景が制作されるため責任重大なポジションになる。

要するに、背景の設定資料のようなものに該当する。

また、背景美術スタッフのリーダーとしてクオリティやスケジュールの管理を行い、監督や演出からの要望を伝えて指揮するという役割も求められる。

・「背景美術スタッフ/背景マン」

アニメの中で「動かないもの」を主軸に描く仕事をする人達のこと。

「美術監督」や「美術設定」が作成した美術ボードを元に、アニメで用いられる背景を制作する。

背景の角度やサイズによっては、美術ボードからどのように描くべきか考えて自分自身のアイディアで表現することが求められる。

また、デザインが複雑な背景や頻繁に登場する背景は3Dで作成する。

ストーリーの流れや時間経過、キャラクターとの調和性などを踏まえた上で、世界観にあった背景を作らなければいけない背景美術は、アニメ制作の中でも専門職のような立場となっている。

2:背景画作成

「背景」において、その作品の世界観を形描くためには、作品の内容や表現方法(画風)によって、描き方や手法も大きく異なる。

また、「美術監督」と「美術設定」によつて、完成された美術ボードを基にして、絵コンテ、原画、レイアウトなどに沿った背景画を作成する。

これが実際のアニメ作品で使用される、本番用の背景画像になる。

一般的には背景原図が用意されているので、その指示通りに描画する。

原図とボードの方針に沿って、作業していく必要があるが、この時点では細かい所まで設定されているわけではないため、背景スタッフが臨機応変に対応して、細部を仕上げていく必要がある。

・制作枚数

一般的に30分のテレビアニメの場合、1話につき200~400カット程の背景画が必要である。

それら1枚1枚を複数の美術スタッフで手分けして作業する。

劇場版の場合:1500カット前後ぐらい。

大体1週間で20~40枚くらいの背景を仕上げることが求められる。

・特徴

キャラクターの色味や前後関係、時間経過など、アニメの内容やシーンに応じて様々な要求に応えていく必要がある。

ただし、枚数だけ聞くと大変そうに思えますが、今はデジタル作画の時代であり、一度完成された背景を使い分けて、同じアングルのものは兼用カットとして使いまわしたり、素材として他のカットに使いまわしたりして、たくさんのカットを制作している。

*背景の制作工程*

①「0から描く」

②「3Dによる補助作画」

③「変形作画」

①「0から描く」

主に、原画やレイアウト、絵コンテを基に、監督や原画マンが描きたい背景を読み取って、緻密に再現していく背景制作の方法。

0からイメージを擦り合わせつつ描かなければならないので、難易度も高く技術力が求められる。

②「3Dによる補助作画」

PCの3Dソフトを使用して、背景を描くためにポリゴンで立体構造を作り、それを基に背景を描いて行く方法。

平面に描くのではなく、立体的な背景を制作するため、二次元的な平面の空間把握とは異なった視点が必要となり、この方法を取ることで、カメラワークなどによる視点の変化にも対応しやすく、確実な矛盾のないパースがあった背景を描くことができる。

*3D背景の特徴*

3D制作は、3DCG向けの制作ソフトを使って背景を作り上げていく作業である。

基本的に、3DCGは立体構造を全てデータとしてインプットする、モデリングと呼ばれる作業を行う。

このモデリングデータを元に背景を描画するため、複雑な建物や大量の物がある空間でキャラクターが激しく動くようなシーンに向いているのが特徴である。

また、細部までコンピュータが処理するので、物や人物の大きさやパースなどが正確であり、上下左右に激しく視点を動かしても、予め構成されている3Dデータの通り、正確に描画される。

美術的な技術ももちろんですが、正確に建物や家具を立体データに起こすため、エンジニアとしての技術も欠かせない。

しかし、そのまま使うと2Dの主人公などが浮いてしまうので、手描きのような質感・色調に補正する必要がある。

③「変形作画」

既存の絵や写真を使用して、リアルでありながらもアニメの世界に近い風景にするために「変形」させる方法。

主にPCのイラストレーションソフトを使用して行う。

他にも、『フォトショップ』などの画像変換ソフトを使用する。

イラストレーションツールに完成した絵や写真を取り込んで、背景をぼかしたり色調を変えたりすることで、1つの背景として完成させることができる。

主に、観光地や実際にある場所を背景画にする時に使用する方法である。

*作品例*

・アニメ会社『シャフト』の使用する背景

*用語*

・「美術ボード」

キャラクターなどの作画と背景のマッチングを確かめるために作られる、いわば背景美術のサンプル画像または、設定資料のこと。

主人公などとの色味を合わせたり、スタッフ間における認識のズレを防いだりする目的で使用される。

3:「消失・衰退・劣化した技術」

昨今(24年)のテレビアニメにおいて、【背景美術】の魅力や力は劣化し、衰退化して、消失の危機に瀕している。

しかし、制作しているアニメスタッフや視聴者には、そのことが理解できてはいない。

それだけ、見る目がなくなり、アニメの背景に対する重要性を知らないのである。

① デジタル作画による影響

現在の日本のアニメーションは、ほぼ全ての会社でデジタル作画に移行し、作業の効率化を目指している。しかし、このデジタル作画の移行の結果、産業全体に技術的な衰退化を招いてしまっている。

現在の日本のアニメーションの背景美術の大半はPC上のデジタル作画が主流になっており、この理由は、作業効率から見て、昔のように絵具で塗って制作するより、PCを使用して制作した方が、絵具などのコスト面や完成した素材の受け渡しなどの利便性、そして細かな絵の修正や再利用がしやすい点などがあげられる。

この結果、絵具で作業している時よりも、早く、確実に背景画を制作できるプロセスが完成するに至った。

しかし、このデジタル化により、アニメ産業における【背景】の分野において、多くの技術が失われ、産業全体の技術的な衰退化を招く結果をもたらしてしまった。

例えば、『名探偵コナン』の現在(23年)制作された背景の例がある。

観て頂けると分かる通り、主人公のコナン達の舞台となる街の背景が綺麗過ぎるのである。歩道も、住宅など全てが、新品同然のように綺麗な街の絵が広がっている。

しかし、実際にそのような綺麗な街など早々存在しない。

どこか、汚れていたり、雑草がアスファルトやコンクリートの隙間から生えていたり、古い建物があったりするものである。

なのに、この作品の背景には、どこもそのような汚れはなく、新品同然の街なのである。

この原因は、全て、デジタル作画によるものであり、背景美術のスタッフが手抜きをした結果このような異常なほどの綺麗な背景画になってしまったのである。

そもそも、デジタル作画の利点は、一度作った素材を使い回すことができる点である。

地面のコンクリートの素材やフローリングやブロックの床の素材などを作り、その素材を壁に壁紙を張るかのように再利用することで、制作時間を短縮させることができるのである。

この結果、作業効率が上がったが、薄っぺらい魅力のない絵が多くなり、1枚の絵に対する思い入れや構図などの工夫をすることがなくなり、このような手抜きのデジタル背景画が主流となった結果、背景画に魅力がない作品が多くなってしまった。

このような絵の目的は、その作品内において、登場人物がどこにいるのかさえ把握できれば背景画としては、これ以上の意味は求められていない…と言う点である。

つまり、「背景に求められるもの=場所確認」しかないと言うことである。

例えば、作品の舞台が『街』とする場合、その街が繁華街なのか、それとも田舎町なのか、それとも、海沿いの港町なのか、と言ったような違いがある。

しかし、現在の日本のアニメ産業においては、そのような細かい指定やこだわりはなく、ただ、脚本上で書かれている【○街・外(昼)】と言ったト書きの情報だけを引き出すことさえできていれば問題なく、視聴者も全く背景画などに興味や関心を示さないため、それほど問題視されていない。

さらに、朝・夕方・夜などによって、建物の光のあて具合を全て、PC上で簡単に変更できる。

よく絵の描き方をかじったド素人が言うパース話も簡単で、今はCGソフトを使ってある程度のパース合わせをして、レイアウトを作ることで、このパース問題を解決させている。

しかし、この手法がアニメーション制作において、背景美術の力を衰退化されることに繋がり、手抜きを覚えれば覚えるほど、絵の質が悪くなり、さらに絵具の技術が失われ、違和感を生み出す絵の増産に繋がってしまった。

② 絵具の背景

デジタル作画が主流になる前の作品において、そのような違和感を出さずに、作品に没頭できたのは、一言で言うならば『絵具で描かれた絵』であることが最大の理由だと考えられる。

絵具(ポスターカラー/水彩画)による描かれた背景画は、アニメーションにおける人物を描くアニメーターとは別の地位を確立させるだけの技術職であった。

それだけの技術がなければ、あの背景画は描けないのである。まさに一つの職人芸である。

昔の日本のアニメーションは、セル画であり、そのセル画と絵具で描かれた背景画は非常に絵の雰囲気やタッチなどがあっており、一つの絵画のような芸術性を秘めていた。

これは、ディズニーアニメの系譜を受け継いでいる証拠である。

しかし、絵具で描かれた背景画は非常に大変で時間のかかる作業であったため、失敗やほんの些細なミスは許されない。

そして、限られた制作期間内でそれだけの背景画の素材を描かなければいけない。また、監督や演出家や絵コンテを描く作業を行う者は、無駄なカットは許されず、確実に効果的なカットが求められていた。

そのような緊張感の中、描くからこそ、1枚1枚の絵には、膨大な力が宿っていたのではないかと考えられる。(これは、漫画家がアナログ原稿で描く時と同じものでもある)

さらに、当時は、動かすことがアニメーションである考え方であるため、アニメーターも絵を動かすことにためらいがなく、自然と構図や見せ方などの工夫をしていたと考えられる。

そうした多くの制作スタッフ/クリエーターの思いが一つになった結果、優れた作品が誕生したのである。

しかし、時代の変化により、動かすことができなくなり、さらには、デジタル作画により、1枚1枚の絵=1カットに対する思い入れも薄まり、単なる作業的な価値観にまで落とされてしまった結果、あの素晴らしい「背景美術」の技術は、失われ、劣化、衰退化してしまった。

もうかつてのように、『アルプスの少女ハイジ』の美しいアルプスの山のような絵はもう2度と描くことができないほど、アニメーションの背景分野は落ちぶれてしまったのである。

4:「リアル背景の流行」=私達が生きるこの三次元の世界と二次元の世界を繋げるための呪詛

昨今の日本のアニメーションにおいて、細田守や新海誠などの作品の影響により、現実に近い、もしくは、写真のようなリアルな背景画が求められる傾向になっている。

しかし、アニメーションにおいて、本当に写真のようなリアルな背景画が日本のアニメーションに求められているか?という観点から見て、それは違うと断言する。

その理由は、アニメと言う表現媒体は「絵」であり、どんなに頑張っても二次元の世界を超えられないからである。

実際にそこまでリアルなものを求めると言うのならば、「実写映画で撮影すればよい」と言う結論に至る。

絵で描くと言うことは、敢えて、描くものと描かないものを選ぶことができると言うことであり、実写で映されるカメラの映像は、不必要なものまで撮影者の意図を超えて(無視して)映してしまう。

例えば、秋の紅葉した森に朝日が差したカットが求められたとする。

すると、実写では、実際に秋になり森が紅葉するまで待たなければ、その絵を撮影することはできない。また、その映像を撮影するために、スタッフを集めて、現地に行かなければいけなくなる。

さらに、撮影日の天候やあるいは、その場所の使用許可が必要になる場合もある。

しかし、アニメーションの場合は、たくさんの資料を集めて、イメージを作り、その絵を描けば済む。あとは描くクリエーターの画力と求められている絵のイメージのすり合わせだけであり、これが「アニメ」と「実写」の制作工程の違いである。

さらに、アニメーション=絵においては、あえて、描かないと言う選択肢を取り、抽象的にぼかすことで、観せないこともできる。

このような点で、描くクリエーターの画力や経験の差で完成品が決まるのがアニメーションであり、努力してその絵を撮影すれば誰でもその絵(映像)を撮ることができるのが実写の映像であり、この違いがあるからこそアニメと実写の映像にはそれぞれの良さがある。

それなのに、現在は、アニメーションに異常なほどのリアルな絵を求めてしまう傾向になっている。

この傾向は、意図的に第三者から求められて作られたものであり、アニメ産業の裏側に潜む連中が起こしている悪意もしくは陰謀に他ならない。

まだ、語るのが早いのでここでは「背景」に関して限って語るが、リアルな背景を求めるのは、アニメーションで描いた内容を現実に起こしたいと言う意図が存在するためである。

自分たちの邪悪な企み、陰謀をアニメ作品と言う形で制作し、それを視聴させることによって、現実で引き起こす。

これが目的で多くのアニメ作品は制作されている。

例えば、『天気の子』の場合、ヒロインの力によって、東京に水没するような話があったが、実際に東京でも水没するような量の雨が降った事件が過去に起きている。

この異常気象は気象兵器によるものであることは現在の世界規模の異常事態に気が付き調べていれば分かることである。

他にも、『魔法少女まどか☆マギカ』の最終話のワルプルギスの夜の襲来によって、街に大きな被害が起こるような事態が、この作品の放送当時に起きた『東日本大震災』と酷似している。

この『東日本大震災』のような原発事故の内容と酷似した作品もアニメ作品にいくつも存在する。

つまり、日本のアニメーションには、人々の潜在意識にこのような不安や災害のイメージを植え付けるための道具として扱われているのだ。

そして、フィクション(アニメ)と現実の境界線を越えるためには、現実と変わらないリアルな背景画を使用することが的確に作用すると考えられて使用していることになる。

そのためにも、リアルな背景を求める世論を作り上げて来たと言うことになる。

【私達が生きるこの三次元の世界と二次元の世界を繋げるための呪詛】これこそが日本のアニメーションの正体であり、まさに「呪術」であると言える。

私が知る限り、「呪術」とは、人の思いを利用したものであり、2000年前半までにこの人の思いを利用した内容が描かれていた。

例えば、『祈り』である。

『新世紀エヴァンゲリオン』において、襲来した使徒ラミエルを倒すために、日本中の電力を集める話がある。

この話の内容そのものがこの祈り、人の思いの力の法則性を理解しなければできない芸当であると言える。

また、最後に、主人公に対して、手を組んで多くの人が祈ったりする内容も同じである。

このように、人の思いには力があり、犯罪者側はそれを知っているからこそ利用するのである。

この思いを利用するには、人の潜在意識にそのことをインプットする必要があり、だからこそ、とんでもない犯罪や事件、悲劇的な内容をアニメや漫画、映画やドラマで描き観せるのである。

話を戻すが、このリアル背景は、日本のアニメーションを衰退化させる原因として、産業を崩壊させるところまで至ったことを知らなければならない。

リアルな背景を求めれば求めるほど、絵具では表現できず、デジタル作画が求められる。

しかし、そのようなリアルな背景を描くには、非常に時間がかかる。また、それだけの画力を持つ背景美術は、アニメーターと同じく非常に少ない。

さらに、3DCGによるモデリングの使用は、正確なパース合わせができるが、魅力的な構図作りには、繋がらない。逆に手抜きや画力の低下をもたらす原因となっている。

最後の留めは、壁紙やフローリングなどの素材を線画で描かれた背景に張り込むと言う手抜き手法を生み出す原因となってしまった。

5:「背景美術に求められているもの」

では、具体的に日本の背景美術が持っていた優れた技術について語る。

日本のアニメーションにおいて、その優れた技術は、やはり、過去に制作された日本のアニメ作品の中に存在すると考えられる。

1:「絵具」

絵具で描かれた背景には、非常にキャラクターデザインと絵柄が合う傾向が高い。

また、絵具を使用することにより、リアルな背景と違って、壁紙や地面などの色合いが

不自然に見えず、違和感を感じさせない利点を持っている。

つまり、日本のアニメーションは最初から一番良い作品作りの方法を取っていたと言うことになるのだ。

このようなアナログ技術がデジタル技術を凌ぐ力を持つ理由には、アニメーターの描く絵にも共通しており、鉛筆や筆を使って描かれた絵には、描き手の意思の有無に関わらず、描き手の意思・思いが宿るためである。

ここでも少し語るが、日本のアニメーションの正体とは、「呪術」である。

「呪術」とは、世間一般の人達から見れば、『藁人形』などの人を呪うイメージを持つが、実際は、人の思いを利用する術だと、今まで集めた情報から私はそう解釈している。

使用される色や形、数字、名前など、ありとあらゆるものには、人の意思が宿っており、多くの意味が込められて使用されている。このブログでも有料記事として、『オレンジ色』や『鈴』などの一部の解読できたものについて解説しているが、これも全て何者かが、色や数字などに何か知らの意味や意思を宿して使用しているからこそこれだけの意味を持つのである。

そして、そんな呪術関係の話を知らない人でも、何気なく使っている道具や色にも意思が宿ってしまう。

例えば、『手編みのマフラー』には、作る人の意思や思いが宿ると言う話を『あたしンち』516話「みかん、マフラーを編むっ」と言う話がある。

主人公の「みかん」が、クラスメイトの好きな男の子に手編みのマフラーを作ってプレゼントしようとした時、その男の子と同じクラスメイトの吉岡に手編みのマフラーに対して、こう言う会話をする。

「でもよぉ~手編みって重くない」

「重いって?」

「ほら、プレゼントでもらうにはさぁ~」

「手編みってさ~その人の怨念がこもるんだってよぉ~少しずつ手を動かして作るものだからさぁ。そこに重いが…女の怨念は怖いからなぁ~気を付けなきゃぁ」

このように、私達が生み出すものには、何かしらの思い・意思が宿ることがあることを説明している。

この思いや意思を利用した術が「呪術」であり、アニメーションは人の思いの結晶だと考えられる。

昔のアニメ制作の方法は、全てが人の手によって作られていた。

作画は全て鉛筆で描かれ、色塗りも人の手によるもの。撮影も人が一カットずつ一枚一枚撮影しながら一つの作品を生み出していた。

だからこそ、全てが人の手で作られた昔の日本のアニメーションには、強大な力を持って

おり、今でも多くの人を感動させ面白いと思えるだけの力を持っているのだ。

例え、その絵が作画崩壊していたとしても、それはそれで一つの味として力を持ち、多くの人にネタとして笑われるが、これも人の思いや意思が宿っているからこそできる芸当なのである。

それなのに、現在の日本のアニメ産業は、次々とデジタル化させていき、分業化させていった結果、綺麗な絵と言う事実だけで、そこには人の思いは込められてはいない。

デジタルになればなるほど、人の思いや意思が込められなくなり、楽することばかり考えて、手抜きになって行く。

最終的には、声優すら本人が演じているのか、機械で作られた音声なのか分からない。

だからこそ、この絵具で背景画を描く技術は現在の日本のアニメーションにおいて非常に求められているのだ。

ここで『美味しんぼ』66話の海原雄山のあるセリフを引用したい。

「料理の技法をうんぬんする以前に、どれだけ本物の材料を求めることができるか、それを極限まで追求して行き、得たものを後世に残し、伝えることが究極のメニュー、至高のメニューを作る目的であるはずだ。本質を追求せず、表面的で口当たりのよい料理で人間を一時的に喜ばせることはできる。しかし、人の心を感動させることはできない。人を感動させるのは、唯一、人の心を持ってのみできること。それを忘れて究極のメニューを求めても、それはただのグルメごっこだ。悪質で愚劣な遊びに過ぎん」

このセリフを聞いた時、今の日本のアニメーションに求められているものに重なるような気がした。

2:舞台=登場人物

背景美術における優れた技術の一つが、描かれた家などの舞台がキャラクターと同じような存在となるケースである。

この技術は、現在失われた技術の一つであり、過去の名作の殆どができていた技術である。

まず、分かりやすい例として、アニメではないが、この例を上げさせてもらいたい。

それが、1990年公開のアメリカ合衆国のコメディ映画『ホーム・アローン』に登場した主人公のケビンが住む、マカリスター家である。

日本でもよくテレビで再放送される有名映画の一つであり、物語は、シカゴに住む裕福で子沢山の大家族であるマカリスター家に生まれた8歳の少年ケビンが、クリスマス休暇を利用して家族総出のフランス・パリ旅行の時、トラブルで、ケビン一人だけが置いてかれ、家族が皆旅行に行ってしまう。

しかし、ケビンは逆にうるさい家族がいなくなったことに喜び、一人暮らしを満喫する。そこに、クリスマスで誰もいなくなった家に盗みに入る2人の泥棒コンビが現れる。

と言った内容である。

この作品に登場する舞台となったマカリスター家は、実際に存在し、1920年代に造られた赤レンガ建築で4つの寝室や暖炉、サンルーム、窓のついた屋根裏の寝室、独立したガレージを備え、土地の広さは約600坪ある。

※2011年5月、撮影に使われたシカゴの邸宅が240万ドル(日本円で約1億9300万円)で売りに出され、最終的に158万5000ドルで売却された。

この邸宅は、「まるで登場人物であるかのように、映画で主要な役割を演じた邸宅は非常に少ない」と言われている。

つまり、優れた舞台は、登場人物であるかのような存在になることを意味している。

では、今度は日本のアニメーションの方を語る。

日本のアニメーションにおいても、この『マカリスター家』と同じような扱いをされた優れた舞台が存在する。

例えば、『赤毛のアン』に登場するグリンゲーブルにあるアン・シャリーが暮らすカスバート家である。

このカスバート家は、この作品としてとても重要な舞台となる。

そのため、監督の高畑勲は、この舞台の間取りや庭の木々や草花の配置など作り込み、見事にアン達が暮らす原作通りの世界観や時代背景を再現している。

そのため、この家で暮らすアン、マリラ、マシュの3人は作中で生き生きと生活している。

次に、『愛の若草物語』において、マーチ家の四姉妹とその母親が暮らす貸家がある。

原作ではここまでの設定は書かれていないが、作中に登場する四姉妹を支える素晴らしい舞台として、細かいところまで設定されている。

だからこそ、彼女たちを引き立たせてくれる。

日本が舞台となる作品の場合は、画像はリメイクされたものを使用しているが、『フルーツバスケット』の草摩紫呉と由希が暮らす民家がある。

この家に居候することになった主人公の本田透と草摩夾の4人で暮らすことになる。

家の間取りなどの設定がよくできているので、登場人物が生き生き動くことができる。

そして、印象的で落ち着いた雰囲気を持った家だと考えられる。

*成功例*

『赤毛のアン』:カスバート家。

『愛の若草物語』:4姉妹たちが暮らす家。

『フルーツバスケット』:草摩家の民家

『xxxHOLiC/xxxHOLiC◆継』:店

『となりのトトロ』:メイとサツキの家。

『千と千尋の神隠し』:湯屋

『ハウルの動く城』:ハウルの城

このように優れた舞台を設定してあげることで作品に登場する人物たちを引き立たせてくれる効果や演出や構図の取り方を補助してくれるなどの多くの利点が生まれて来る。

逆に、この設定をちゃんとしてあげる必要のある作品で、このような設定をしなかった失敗例と言える作品も存在する。

例えば、『百千さん家のあやかし王子』と言う作品が存在する。

この作品は、主人公の日葵が両親からもらい受けた自分の家に移住することから物語が始まるが、この舞台となる屋敷の設定がなされていないことが問題となっている。

第1話の段階で、この家の間取りや家の中を見せる演出が求められていたが、この作品は一切なされておらず、屋敷の広さやどんな屋敷なのか不透明で妖の家だからと言う理由でぼかされている。

そのため、舞台そのものが曖昧になっており、せっかく妖が住む屋敷なのに、舞台の面白さや設定が生かせていない。

作中で重要となる舞台が曖昧だと、登場人物たちが今どこにいるのか、分らず、常に宙ぶらりんな状態となってしまっている。

また、物語も登場人物にも、そこまでの魅力がない作品のため評価されていない。

このような失敗例は、これだけではない。

ここ10年間において、作中で使用される主人公の部屋の設定・デザインの悪さも問題となっている。

○部屋

日本のアニメや漫画などの作品において、主人公が暮らす自分の部屋や一室は必ず登場する重要な舞台設定の一つである。

舞台設定を決めておくと、作中で登場する人物の日常生活の行動や持ち物などから趣味趣向を現すことができる。

また、何気ない日常のシーンや芝居、絵を描く時の参考にも繋がる。

しかし、現在の日本のアニメーションにおいて、主人公の部屋を描く技術が失われている。

特に問題なのが、少女漫画が原作となる主人公(ヒロイン)の部屋が描けない事である。

少女漫画において、主人公の部屋は恋人になる男性の次に重要な設定であり、作中で多くの時間を過ごす重要な舞台となることが一番の理由である。

しかし、この主人公の部屋が上手く描けなくなったのだ。

例えば、『オオカミ少女と黒王子』

女の子の部屋だと言うのに、全体的に地味目な色使いと面白みのない家具が置かれている。本来ならば、主人公の趣味・趣向の影響により、小物やカーテンなどに主人公の好きな色が使われたり、ぬいぐるみやアクセサリーが飾ってあったり、もし、主人公がだらしない性格の人物ならば脱いだ服を散らかしていたりするなどすればこの部屋は主人公らしい部屋に変わるだろう。しかし、実際に描かれた部屋は、大人の女性が使うような部屋に見える。

このように、舞台設定には、多くの利点を生み出すが、現在の作家やアニメスタッフたちは、そもそも描かない傾向が高くなっている。

この原因は、原作者が原因なのか、背景担当者の力がないのかは、不明だが、主人公の部屋ぐらいしっかり描くことは重要仕事であることに変わりはない。

そして、優れた作品の例をあげると以下のものがある。

『カードキャプターさくら』の場合、木之本家の設定もちゃんとされているだけではなく、主人公のさくらの部屋も女の子らしいデザインがされている。

使われている家具や小物などまで全てが計算されている。

『新世紀エヴァンゲリオン』の場合、主人公の碇シンジが暮らすことになった上司の葛城ミサトのアパートの一室がある。

最初にこの部屋に来た時、ミサトのだらしなさや生活習慣が一瞬で分かるように、描かれている。その後、碇シンジが暮らすことで彼が部屋を片付けたことにより、本来の部屋の姿が現れ、彼らの現在の生活環境が描写される。

このように、部屋だけでも、これだけの設定や演出は求められると言うことだ。

『美少女戦士セーラームーン』

資料をたまたま持っていたので参考にあげるが、主人公の月野うさぎの彼氏にして、タキシード仮面の千葉守の部屋だが、大学生の男性らしい内装になっていて、よい雰囲気を醸し出している。

このように、部屋の内装をちゃんとデザインしてあげるだけで、キャラクターは生き生きと動くことができる。また、作品を作る制作スタッフも描きやすい。

○世界観の背景画

ここまで「家」、「部屋」と背景美術における重要な舞台設定について語って来たが、優れた作家はさらに、その世界観まで描いてしまう。

世界観を現す背景において、2つの種類があると考えられる。

1:現地

実際にある場所を舞台とした作品のことである。

実際にある場所を舞台とする場合、参考となる資料があるため、 実際にその場所や写真などを参考にして制作することが可能である。

例えば、『アルプスの少女ハイジ』のようにアルプスの山々がその例と言える。

2:空想地

しかし、ファンタジー作品やSF作品における近未来が舞台となる場合、参考となる資料がないため、全てその作品を作る作者、または、製作スタッフの知識や価値観、専門家の知識が求められる。

それらの制作関係者が力を出し合うことで一つの独自の世界観を描くことが可能であり、

そのような作品の舞台は、凄く視聴者や読者を圧倒することがある。

例えば、『NARUTO -ナルト-』の世界観はよくできている。

主人公のナルトが暮らす木の葉隠れの里における独自の文化や建物のデザインはその世界観をより一層表現している。

『BLEACH』においては、死神の暮らす尸魂界の独特の世界観が描かれている。

『星のカービィ』においては、カービィ達が暮らすプププランドの平和な島がカービィに合わせて、デザインされている。

アニメの世界観は、現実にはないけれど、作者やその製作スタッフによって自由に創作できる利点を持つ。このような技術は現在のアニメーションには存在せず、世界観を作り上げるだけの時間的ゆとりや教養、技術が劣化、衰退化したのではないかと考えられる。

*まとめ*

この先も、背景美術における情報や気づきはたくさん見つかると考えられるため、随時、研究と情報集めを続けようと考えている。

しかし、これだけの優れた技術や考え方などを一切継承せず、後世に残さないことやリアルな背景を求めさせ、人を呪うことばかり考えるようになったアニメ業界の闇深さは留まることを知らないだろう。

しかし、悪意による人を呪う行為は、やがて、自分の実を滅ぼすことになる。

術はバレてしまうと解けてしまうからだ。

さらに、その呪いが悪意に満ちていれば跳ね返りも何倍にもな る。

現在、あるアニメ会社はその呪いの跳ね返りが来たようである。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?