想定を飛び越えるアウトプットが生まれる瞬間こそが、制作の楽しみ

おつかれさまです。こんにちは。みしまです。

電通総研UXDCは、雑談や情報共有もふくめてわりと活発にコミュニケーションをとっています。

おかげでプロジェクトにおける相談や意思決定はとてもスムーズ。なのですが、そういえばメンバーそれぞれのデザイン論や制作論をあまり知らないことに気づきました(いや、他のメンバー同士では話しているかもれない)。

というわけで、noteを口実にメンバーの秘めたる思いやこだわりポイント、デザインの秘訣を掘り下げ勝手に世に知らしめる企画を勝手に始めることにしました。

お一人目は、ふじさきさんです。

リードも含めて「デザインワークまるっとお任せあれ」なふじさきさんは、画力の高さも随一。

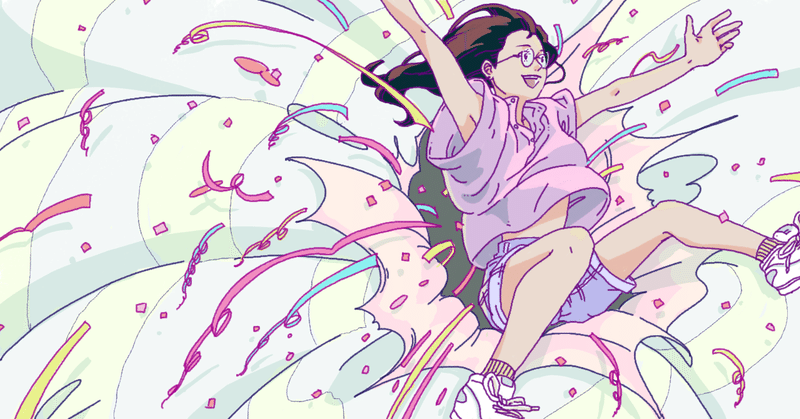

この記事のTOP画をお願いしつつ、その制作過程を通じてふじさき流を掘り下げることを試みました。

ただ、TOP画を描いてもらうのに、記事のテーマがなければ門前払い。わたしは言葉を扱う機会が多いので、画と文、それぞれを作る際の共通点やちがいってなんだろうね、を仮題に置きました。

ポイントと強弱の掛け算でパターンを引き出す

み:ふじさきさん今回はよろしくおねがいします。早速ですが、「作文と作画の交点」というテーマでnoteを書くにあたって、サムネのイラストを描いてもらえませぬか。と相談がありましたらば、まず何から始めますか?

ふ:まずは、書いてある文章を読みますね。伝えたいポイントや核を想定しながら読んだうえで、書き手になにを伝えたいのかを改めてヒアリングします。

また、タイトルとサムネは関係性が強いので、タイトルの背景や意図も確認します。

み:(まだ文章書いてない。詰んだ)仮タイトルは「作文と作画の交点」です。ここから、どんなことを考えていますか?

ふ:このタイトルには「作」「文」「画」「交わる点」という4つのポイントがありますよね。それらをモチーフにすることを頭に置きながら、いろんなトーンのイラストをフラッシュバックさせています。

ふ:それから、4つのポイントのなかに強弱があるかも意識しますね。たとえば「作」が強いのだとすると、鉛筆画やクレヨン画のような手作り感のあるトーンが方向性のひとつとして考えられます。さらに「作」を強く打ち出したいなら、人が何かを作っている様子などのモチーフにも反映できそうですね。

あるいは「文」が強いのなら「『文』の字が書かれた一枚の紙」という画にするのもありそう。そうすると、「文」と「画」が「交わっている」状態になりますよね。

み:(めっちゃアイデア出てくるじゃん……)

ふ:という感じで、掛け算ですね。抽出したポイントとそれぞれの強弱を掛け合わせると、ラフのパターンがこう、ぶわーーー!って広がるんですよね。

み:ぶわーっとね。この掛け算は、作文というかコミュニケーションのお作法である「What to say(なにを言うか)とHow to say(どう言うか)」に通ずるところがありますね。

出したパターンを絞り込む・選び取る

み:この題材を設定した意図は、デザイナーの作文に対するそこはかとない不安が軽減されたらなという点です。

UXDCにも、イラストは描けるけど作文は……という声を聞くことがありますよね。でも、何かしら出力するうえで共通点はあるはずで、描くことを応用して書きやすくなるんじゃないだろうか。それから、画と文章がお互いにわかりあうことで、両者が合わさったときのクリエイティブの強度を高めたいなと思っているのです。

先の4つのポイントや強弱になぞらえると、「交わる点」を見出すことと、その効能が書く目当てと言えます。それを踏まえてどんな画が考えられますか?

ふ:だとすると「書く」と「描く」が別々の場所にありながら同じ方を向いているような、3部構成が浮かびますね。それから、両者のちがいをポジティブに捉えてほしいという思いを感じたので、トンマナ的にはシュッとしたかっこよさではなく親近感を覚えるような「陽」なニュアンスがよさそうです。

み:なるほど。この手のテーマだとベン図的な形状が頭をよぎりやすいですが、イラストレーションが念頭にあるからか、「場所」や「向き」などより有機的な言葉で表されますね。トンマナについても確かに、「書く」と「描く」が仲良くなってほしいという意図に合いそうです。

み:ちなみに、今われわれはポイントを探したり強弱を設定したり(この記事に書かれないことも含めて)いろいろ話していますよね。文章は、文脈が表現しやすいフォーマットなので経緯が必要なら書けばいい。いっぽうで描くときに文脈はどう織り込むんですか?

ふ:イラストの役割上必要なら……最終的にはエモーショナルな部分になりますかね。制作過程のやりとりで「こういう感情を抱いたからこういう色使いにしよう」といった。

み:それは突出した部分を反映するということ?

ふ:突出した部分を描写するのはやりやすい方法ですね。今日の話なら、ぶわーっと盛り上がったところとか、ふわっと声のボリュームが大きくなったところとか。でも、断続的に感じたことを描写するやりかたもありますよ。

み:ほーーー。今回のテーマとは別でいいので、実際に描き分けてもらえたりします?

ふ:あー、できますね。なんか恥ずかしいけど笑。

※実際に描き分けてくれた画は後半に貼っています

間口を広くインプットすると、描くのが楽しくなる

み:さて、マトが絞れてきたわけですが、描くにあたって次はなにをしますか?

ふ:次はインプットですね。モチーフやトーンのアイデア、掛け合わせのパターンは頭の隅っこに置きながら、Pinterestなどでめっちゃ間口を広くとって探します。

み:絞ってきたうえで?間口を広くとる?でも探す?ちょっと実践してもらえます?

ふ:い〜ぃでしょう。たとえば今だったら……いちどイラストとかで検索してみちゃいますね。

ふ:あー、Pinterestで検索するとイラスト=人物に偏りますね。確かにこういうタッチもあるよね、と。今回は人物縛りではないので、ポスターとかに寄せてみましょう。

ふ:で、(交わるという意味で)こういう表現もありますねえ。ただ……今回のテーマなら色はこういうパッキリ系じゃなくてふんわり系かな。とかを考える……というか感じ始める感覚です。あとnoteのTOP画だとサムネにもなるので、写真を使っているものも見ますね。構図としてどう切り取るか、とか色使いや文字との合わせ方とか、その他にもイラストもののポスターではやっていない表現に触れられるので。

み:今いろいろ見ていますが、記事のコンセプトはどれくらい頭に置いてますか?ユーザーインタビューではできないタイプのむずかしい質問ですみません。

ふ:うーーーん、今の段階では少し……10%くらいかな。ずっと10%というわけではなくて、表現方法を見ながら「こういう方法だったら、どう交わりを表現できるかな」など、テーマと方法を行き来していますね。

み:テーマにあった表現を探すだけでなく、表現方法からテーマの描き方を着想しようともしているんですね。間口を広げるよりイメージに近いリファレンスを集めに行ったほうが、初稿ができるのは早いですよね。でも、そうしてできたものは当然イメージに近いもの、つまりそれ以上にはならなくて「なんかなぁ」……という場面は、文章やUIを作っていても起きます。

自分が未熟なせいもあるでしょうけれど、わかりやすく説明するための順序と実際の制作過程には結構なちがいがあるのではないかなと思います。

そんな会話を経て「じゃあいっちょ描きますわ」と去っていったふじさき氏。

数日後にラフを見ておくれ、とのメッセージが届きます。

依頼した制作物の第一弾を見るときってわくわくしますよね。

ラフになる前の試し描き(上図では、四角で囲われていないものたち)も、ことの起こりに立ちあっている感があってたまりません。

そして、

先述の「描き分けも見たいです」という横暴へのアンサーもいただきました。左が突出した部分の描写、右が断続的に感じたことの描写です。

ふじさきさんのイラストを目にする機会はたくさんあったので、そのタッチに近しい画が出てくるのかな、と勝手に予想していたところもあります。

が、カンディンスキー(言い過ぎか(それも失礼か))さらながらの引き出しもあるとは……と慄くと同時に、最近忘れかけていた制作過程の醍醐味をはたと思い出しました。

そんなわけで、「この経験自体をnoteに書き残すほうが、読みがいはともかく書きがいがあるな」と考え、冒頭でお目通しいただいたタイトルへと変更するに至ります。

(タイトルの変更に伴い、TOP画も方向転換を強いてしまいました。ごめんなさいふじさきさん)

想定を飛び越えるアウトプットが生まれる瞬間こそが、制作の楽しみ

今回は(たかだか)noteの1記事を作るに際しての、小さなエピソードに過ぎません。

ただ、制作を生業にしていると、こうした「想定していたものとはちがうけど、これめっちゃいいな……?」と思わせてくれるアウトプットに出会う瞬間ってありますよね。

もちろん何かを作るうえではプロジェクトの目標やサービスのコンセプトなどの趣旨が定められているはずです。

そのため、どんなに興奮したとしても、趣旨に合わなければそのアウトプットを選択できるとはかぎりません。

でも、ふと生まれた「なんかこれめっちゃいいな…」をどうにか送り出せいないものかと、一見ムダかもしれないが足掻いてみたり、「君に決めた!!」と決断したりするのが生成AI爆誕以降、人類に残される仕事なのではないでしょうか。

最後になにやら飛躍しましたが、「めっちゃいいな」を繰り出してくれる相方がAIになる場面は実際のところあり得る……というかすでにありますし、活用する必要があります。

その前提で、これからも想定を超える瞬間を求めたり、自分自身が提供したりを志していきたいものです。

おまけ

ふじさきさんがTOP画を描きあげるさまをレコーディングしてくれていました。

工場見学しかり、なにかができあがっていくさまってどうしてこんなに興奮するんでしょうね。

written by みしま

ディレクター・デザイナーです。休日はもっぱら子どもがピアノを練習する際のメトロノームとして過ごしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?