一人の命を救うには、何トンのCO2削減が必要か—―。新指標が変える気候変動問題の語り方

1. CO2排出量が増えるごとに、気候変動による高温で亡くなる人がどれだけ増えるかを試算した 論文が Nature Communications誌に掲載

2.アメリカ人の 生涯排出量の約3.5人分(日本人の約6人分)で一人 がなくなり、平均的なアメリカの 石炭火力一基の年間排出量は904人 の生死を左右するという結果に。これでも過小評価の可能性は高いとのこと。

3. CO2排出1トン当たりの 経済損失は人命損失を含めると約7倍に。2050年に世界で排出ゼロ にすることが 経済的に最適 な削減ペースと試算

その気候変動対策、何人の命を救っていますか?

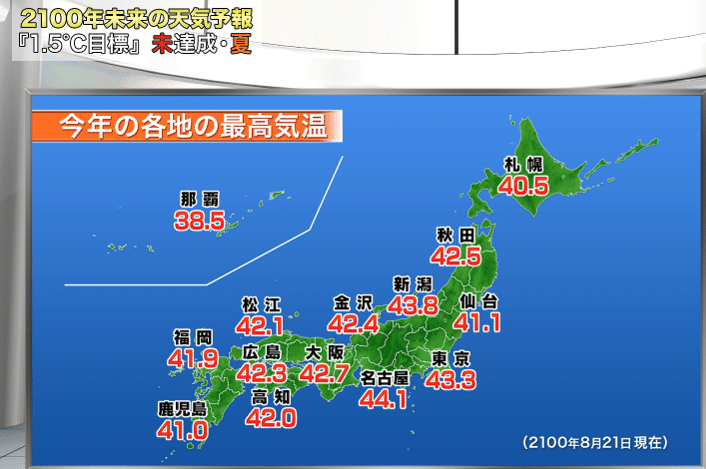

図. 温室効果ガス削減に失敗した場合の(RCP 8.5)2100年の夏(環境省)

猛暑、水害、海面上昇、食糧危機――。

どれだけ危機感を抱くは人それぞれでしょうが、気候変動を放置すると様々な悪影響があることはほとんどの人が理解していることです。

そして、それらの悪影響を避けるためには、インフラ強靭化などの気候変動への適応を進めると同時に、温室効果ガスを世界的に削減するしかないということもまた、多くの人が理解しているでしょう。

しかし、個別の気候変動対策がどれだけ意味があることなのか、について実感を抱けていない という人は少なくないかと思います。

「温暖化は世界的な問題だから、自分たちだけが削減したところで目に見れる変化はないだろう」と。

しかし、先月Nature Commnunication誌に掲載された論文で提案された(Bressler, 2021)、Mortality cost of carbon(仮訳:二酸化炭素の死の費用)という概念について知ると、少し見方が変わってくるかもしれません。

Mortality Cost of Carbon(二酸化炭素の死の費用)とは?

Mortality Cost of Carbonの概念はシンプルです。

現在の二酸化炭素排出量を一定量増やすこと(減らすこと)によって、将来の命がどれだけ失われるのか(救われるのか)

を表しています。

今回の論文で示された結果は、2020年にCO2排出が4,434トン増えると、将来の死者が一人増える(4434トン減らせれば一人の死を防げる)というものでした。

4434トンといっても実感がわきにくいかもしれませんが、

これは、アメリカ人が生涯に排出する量3.5人分、日本人なら約6人分に相当します。(生涯の排出量は便宜的に「2017年の一人あたり排出量」×「平均寿命」で計算)

私たちが今のようなCO2排出をこれからも続けてしまえば、気候変動によって間接的に6人で一人の命を奪うことになる、ということを意味しています。

また、石炭火力に換算すると、アメリカの石炭火力発電所一基の平均「年間」排出量は、904人分の生死を左右するだけの量 だということになります。

合計ではありません。たった一基が、一年間で、900人以上の命を左右するだけのCO2を排出します。一度建てられた石炭火力は数十年稼働するのが普通なので、死者数はどんどん膨らんでいきます。

アメリカの石炭火力発電所 Image by Brett Ciccoteli CC-BY-NC

日本の新しい石炭火力発電所ならもっと少ないはずだと思う人もいるでしょうが、計算してみるとそこまで大きな差はありません。

例えば、今建設が進んでいる横須賀の石炭火力発電所は1・2号機合わせて、「年間」726万トン 排出すると試算されていて、これは1637人の生死を左右する量です(一基で年間819人ほど)。

この点だけで見ても、ある石炭火力が止まるか、稼働するかはそれだけ多くの人の命を左右する大問題なわけです。

これは氷山の一角かもしれない...

もちろん、今回の試算は絶対ではありません。

むしろ 人命損失を過小評価しているかもしれないことは、著者ですら指摘しています。

というのは、今回の研究では 気候変動による「高温」でなくなる人しか考慮していない からです。

気候変動は、暑さだけで人の命を奪うわけではありません。

気候変動は 水害の悪化や、農業生産への被害、蚊などの病原体を媒介する生物の分布域の拡大、などの様々なプロセスで人命を奪います。

そして、気候変動の本当の恐ろしさとは、それらが同時に、しかも複雑に絡み合って起こることです。

それぞれの被害が単発で起こるのであれば対処するのは比較的容易です。しかし、それらが同時に、しかも連動して起これば対処は非常に難しくなります。

図. 食料に関する気候変動の影響の可視化

気候変動が食料供給システムに与える影響一つとっても、様々な変化が複雑に絡み合っていることがわかります。Image by Yokohata et al(2019)

今、この国は日本はコロナに苦しめられています。しかも晴れれば猛暑です。水害もありました。これから強力な台風が上陸すれば、停電でエアコンを使えずに熱中症になる人は出てくるでしょうし、避難所でのクラスターや逆にそれを恐れた避難控えが起こるでしょう。猛暑や風水害などが単独で襲った時に比べ、よほど大きな被害が出るはずです。

もちろんコロナは気候変動の影響とはいいがたいですが、複合災害に対応するというのはそれぞれの脅威の対応することに比べて非常に難しく、被害も、それぞれの被害の単純な合計よりも大きくなってしまうということは変わらないでしょう。

そういったことを完全に無視するばかりか、高温以外の影響等(水害など)で亡くなる人を計算に入れず、予測が簡単な、高温による死者のみを考えているのが今回の試算なのです。そのため、全くの過小評価である可能性は高いです(また、脱化石燃料を進めると発展途上国を中心に大気汚染が改善して、多くの人の命が救われるはずなのですが、そこも完全に無視しています)。

人命を考慮すれば2050年実質ゼロは割に合う?

それでも、排出量あたりの人命損失を計算することには大きな意味があります。

なぜなら、今まで温室効果ガス排出による人命損失は軽視されてきた からです。

数多くの研究者が、炭素の社会的費用(1トンのCO2排出がどれだけの被害を社会にもたらすのか)を試算したり、気候変動と気候変動対策の費用を同時に考慮した経済的に「最適な」削減経路を考えたりしてきました。

しかし、そのときに真っ先に考慮されるのはあくまで「経済被害」。

人命損失をそもそも計算に入れないこともざらで、人命損失を考慮している場合でも、気候変動による死者数が低く見積もられている、古いデータを使っていることが多いという始末でした。

しかし、今回の研究では、Mortality Cost of Carbonの概念を組み込むことで、それらの結果が大きく変わることも示しています。

例えば、炭素の社会的費用(1トン排出することでどれだけ経済損失があるか)は人命損失をほとんど考慮しない場合には1トンあたり37ドルでしたが、人命損失をモデルに組み込むと、258ドルと、約7倍になりました。

人命損失を軽視したモデルが、いかに気候変動の影響を過小評価してしまうかがわかります。

さらに、経済的に最適な排出削減ペースを計算しなおした結果、従来に比べて急激に削減することを支持する結果になりました。それがこちらです。

図. 左図は排出量の動向を、右図は気温の上昇を表します。

赤い線は特に削減しないベースラインシナリオで、灰色の線は従来型で最適とされたもので、青がMortality Costを組み込んだうえで最適とされたもの。削減ペースが急速に早まったことがわかります。 Image by Daniel Bressler (2021)

なんと、世界で2050年に実質ゼロをするということが経済的に最適な削減ぺースとなりました。

これでも、人命損失はまだ過小評価されている可能性が高いのですから、本来最適な削減ペースはもっと早い可能性があるのです。

感想

脱石炭も、2050年実質ゼロももはや理想主義とは言えない時代になっている――――。

そのことを改めて裏付ける研究結果ではないでしょうか。

また、気候変動に関わる政策・事業・取り組みを評価する際に、「パリ協定や国の削減目標に整合しているか」という基準に加えて、

「その温室効果ガスで何人がなくなるか」という基準ができることはとても大きい ことだと思います。

「その石炭火力計画はパリ協定に整合していない!」といえるだけでなく、「稼働したら年間排出量だけで、○○人を殺すことになる!」といえるようになるというのは、気候変動対策の語られ方を変えるポテンシャル があるからです。

これから研究が蓄積すれば、企業や国に対し気候変動対策強化を求める裁判の根拠に使われていくことでしょう。

その時、企業が気候変動対策を強化することは「社会貢献」ではなくなり、当然の「道徳的責務」に変わります。

しかし、それは何も異常なことではありません。

温室効果ガスを排出することは、気候変動を深刻化して、間接的に人を殺すことである――――。

今まで可視化されてこなかっただけで、それはずっと前から気候変動の本質だったのですから。

参考文献

Bressler, R.D. The mortality cost of carbon. Nat Commun 12, 4467 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24487-w

石炭火力を考える東京湾の会.【横須賀】「環境基本計画」及び「地球温暖化対策実行計画」の策定に対する意見 2020年11月 https://nocoal-tokyobay.net/2020/11/06/yokosuka_action_plan/

Yokohata, T., K. Tanaka, K. Nishina, K. Takahashi, S. Emori, M. Kiguchi, Y. Iseri, Y. Honda, M. Okada, Y. Masaki, A. Yamamoto, M. Shigemitsu, M. Yoshimori, T. Sueyoshi, K. Iwase, N. Hanasaki, A. Ito, G. Sakurai, T. Iizumi, M. Nishimori, W. H. Lim, C. Miyazaki, A. Okamoto, S. Kanae, T. Oki, Visualizing the interconnections among climate risks, Earth's Future, 7,

https://doi.org/10.1029/2018EF000945

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?