プラスチックはタダですか?

レジ袋に次ぐプラスチック有料化へは批判が相次いでいます。確かにプラスチック製品は私たちの日常を便利で快適にしてくれていますが、そもそも疑うべきなのは、実際には有料であるばかりか、環境(=社会)にも負荷をかける製品を、消費者がタダで使えてしまう現状なのではないでしょうか?

炎上した「有料化案」

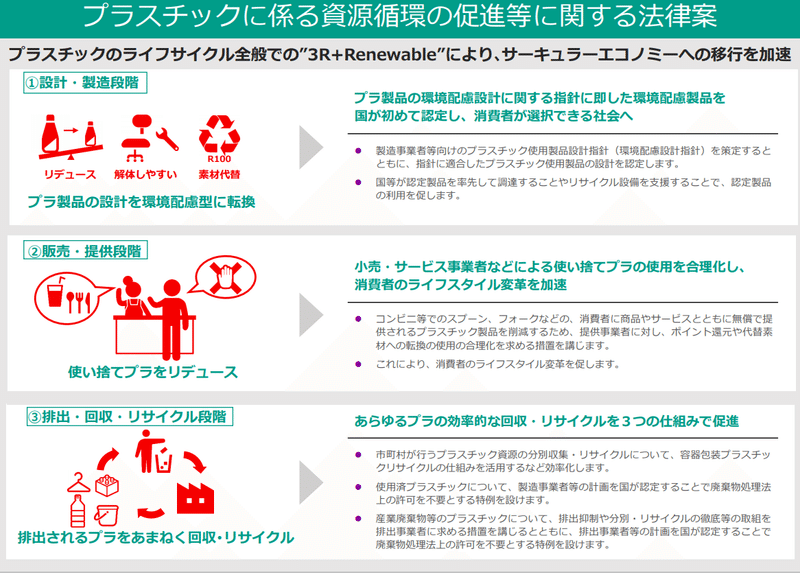

そもそもスプーン・フォークの有料化がなぜ急に話題になっていたか、と言えば、プラスチックの資源循環に関する法律案が閣議決定されたからです

この法案は、環境配慮型のプラスチック製品を国が認定して、消費者が選べるようにすることや、大量排出をする事業者に抑制やリサイクルへの取り組みを義務づける、(ある程度)包括的なものでしたが、使い捨てスプーン・フォークの削減に関して、特に批判が集まりました。

具体的に検討されているのは、コンビニやレストランに対し、使い捨てスプーン・フォークなどを

1.有料で提供する

2.受け取らなかった客にポイントを還元する

3.代替素材に切り替える

のどれかの対策を取るよう義務付け、違反した店には罰金を課すというものです。

ポイント還元という選択肢もあるので、単純な「有料化」ではありませんが、とにかく「消費者が使い捨てプラスチックの食器を一円も損せず使える状況をなくせ」ということです。

「有料であるものを無料で使っている」という当たり前の事実

ここで、立ち止まっていて考えてほしいのが、「プラスチック製品に特別な税金を課すか」ではなく、「無料で提供されているものを有料化するか」という点が問題になっているということです。

政府がタバコの消費を減らしたいのならば税金をかけます。ガソリンの消費を減らしたいなら、燃料税(温対税)をかけます。

しかし、プラスチックは特別な税金をかけるか否か以前の問題で、「無料で使えているものを有料化する」ことが議論されています。

つまり、規制前の段階で、製品が良くも悪くも無料で提供されている点で、プラスチック製品への規制は他の製品への規制とは大きく違うのです。

しかし、当たり前ですが、プラスチック製品もタダで作って運べるわけではありません。

当然製造・流通にはコストがかかります。もし、無料で作れるなら誰も普通の食器を買わないでしょう。

そして、想像に難くないでしょうが、それらのコストは店側が客の代わりに負担しています。

例えばコンビニでは、こうした食器のコストは店側、それも本部ではなく加盟店が負担しています(セブンイレブンは本部と加盟店で折半とのこと)

具体的には、使い捨てスプーンやフォークなどは1本あたり3.5~5円とされていて(https://biz-journal.jp/2021/03/post_212574.html)、極端に高いわけでもありませんが、本来消費者が払うべきコストを店側に押し付けて成り立っているのが現状であるという、認識は持つ必要があるでしょう。

プラスチックの隠れたコスト

当然ながらプラスチックには製造・流通のコストだけではなく、環境負荷をかけ、海洋生態系や健康を脅かすという面での社会的なコストがあります。それは、タバコが製造流通のコストに加えて、吸う人と周囲の健康を害し、社会に医療費の負担を与えるのと似ています。

プラスチックが実際に人の健康や海洋生態系にどのような影響をどれほど与えるかは不確定な要素も大きいですが、分かっていることもあります。

1.このままの排出ペースでは2050年には海洋生物の重量よりプラスチックの方が大きくなってしまうこと。

2.海鳥やウミガメが大きなプラスチックを誤食してしまっていて、その健康が害されていること

3.プラスチックが細かくなったマイクロプラスチックは海洋生物だけでなく、昆虫や人間の体内まで幅広く広がってしまっているということ

4.プラスチックが完全に分解されるには、理論上数百年はかかるとされていて、当然ながら最初期に作られたプラスチックも現存しているということ

プラスチックが人間や生態系にどれだけのインパクトを与えるかにはまだわかっていない要素は大きいですが、もし、甚大な影響が後から判明した場合、プラスチックがなかなか分解されてないため、後戻りができなくなる可能性があるのです。

そして、このままでは大量のプラスチックが排出されてしまう訳ですから、「気づいたときには手遅れでは困る」ということで、今のうちに排出を減らしていくことが目指されるわけです。(リスクに関するこのような姿勢を予防原則と言います)

さらに厄介なことに、プラスチックごみが海洋に流出するのを防いだとしても、環境への負荷がゼロになるわけでは決してありません

なぜなら、リサイクルされて、新しい製品の材料となるプラごみは全体の25%に過ぎないからです。

経済産業省「プラスチックを取り巻く国内外の状況」参考資料集https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/004_s01_00.pdf

リサイクルされなかった残りはどうなるかというと、その大半は、焼却されてその熱を利用する「熱回収」という形で処理されます。

「サーマルリサイクル」と呼ばれることもありますが、新しい製品に生まれ変わる訳でもなく、焼却される際に温室効果ガスも排出するため、国際的にはリサイクルとして認められていません。(埋め立てたり焼却したりするだけよりはマシですが…)

このままでは大量のプラスチックが海洋に排出されてしまう。リサイクルも限界がある。ならば、どうすればいいのか。

海洋プラスチック汚染の専門家はこのように言っています。

石油系の使い捨てプラスチックを抹消し、バイオマス系素材の理由を普及させ、それが環境に漏れないように徹底的に管理して、余さず堆肥化または焼却することだ。だが、バイオマスプラスチックも含めて、バイオマス系は石油製品のようには大量に作れない。だから「使い捨て」に依存することから抜け出すことが先になる

中嶋亮太「海洋プラスチック汚染」

もちろん、プラスチックは多岐にわたるため、スプーン・フォークが減った程度で、海洋汚染や温暖化が抜本的に改善されることはありえないでしょう。(だからこそ閣議決定された法案もスプーン・フォーク以外のことについて書いてあります)

ただ、プラ製食器が、海洋汚染か、温室効果ガス排出の形で環境に負荷をかけている、ということも否定できないはずです。

そして、重要なのは、そういったことがプラスチックの製造販売の際に考慮されていない(=価格に反映されていない)ということ、それゆえに、消費者が無料であるかのように、当たり前かのように、使ってしまっているということです。

プラスチックはタダで使えるべきじゃない。

想像してみてください。

タバコに税金がかけられないばかりか、コンビニに行けば無料で提供されているような世の中で、喫煙による健康被害を抑えることがどれだけ難しいか。

ガソリンが湯水のように使えてしまう社会(産油国など)で、ガソリン車の使用を抑えることがどれだけ難しいことか。

これと同じように、プラスチックが簡単に、当たり前のように消費できてしまう社会でプラスチック海洋汚染問題に向き合うことはとても難しいことではないでしょうか?

日本のプラスチック規制は周回遅れ?

そして、日本のプラスチック規制は世界的に見て厳しいとは言えません。

レジ袋を有料化どころか、禁止する国も少ないですし(フランスや、バングラデッシュ、アフリカ諸国など)、使い捨てプラスチックを禁止していく方向へ進んでいる国もあります。

上のリンクを開いてみれば、このような規制は欧州のみに見られる傾向ではなく、アフリカ、アジア、中南米なども含む世界的な動きになっていることが分かるでしょうし、有料化なんて「大したことない」と思うのではないでしょうか?

もちろん海外がやっているから直ちに日本がその規制を実行しなければならない、という訳ではありませんが、

プラスチック汚染は世界共通の問題なので、「深刻な海洋プラスチック問題に対処するため、私たちの国は使い捨てプラスチックを禁止しているのに、なぜ日本はプラスチック食器の有料化さえ拒むのか」という問いを海外の人からされたときには、説得力を持って答えなくてはなりません。

それも、「本来有料であるばかりか、環境にも負荷にかかる商品を、消費者が無料が使える状況を維持する」に足る根拠を示す必要があります。(例えば災害用に必要だという意見では、「流通禁止」に反対する根拠にはなりますが、避難所などに備蓄しておくこともできる上、店からストックが完全になくなるわけでもないため、「有料化」に反対する根拠としては不十分です)

そして、その根拠を十分に提示できないのであれば規制を強化する方向で動いていくべきでしょう。

参考文献

中嶋亮太「海洋プラスチック汚染 『プラなし』博士,ごみを語る」2019.岩波書店。https://www.iwanami.co.jp/book/b473152.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?