人口の3.5%が動けば社会は必ず変わる....……のか?

人口の3.5%を動員して成功しなかった運動はなかったーーーー。チェノウェスとステファンによって発見されたこの「3.5%ルール」は、急進的な気候運動Extinction Rebellion(略称XR)の戦略に取り入れられたことで一躍有名になりました。しかし、本当に3.5%を動かすことが社会を変える近道なのでしょうか?XRメンバー兼社会運動研究家という異色の肩書を持つマシューズによると、そこには落とし穴があるようです。このnoteでは3.5%ルールの出どころとされる研究を参照しながら、3.5%ルールとその限界について紹介したいと思います。

3.5%が動くと社会は変わる?

Extinction Rebellion(XR)という運動があります。

「絶滅への叛逆」という名の通り、気候危機、環境危機に立ち向かう急進的な気候運動で、街の区画を占拠するなどの戦術を用いることで有名です。

ドイツ環境省前のXRのアクション。Photo by Stefan Müller CC-BY 2.0

また、あえて大量の逮捕者を出すという戦術も使っていて、実はベルギー王女もXRの市民的不服従に参加して逮捕されています。

彼らがこのような「過激な」手段を使うのは、次のような考えがあるからです。

陳情(署名活動)、ロビー活動、投票、抗議などの従来の戦略は、政治的・経済的な利権が根強いためにうまくいかなかった。そのため、私たちの作戦は非暴力的で破壊的な市民的不服従である。これは他のすべての手段が失敗している以上、変革をもたらすための唯一の反乱である。

公式ホームページより私訳

今後XRがどのように動き、どのような成果をつかみ取っていくのかは分かりません。

しかし、既にXRは少しづつ社会を変えています。

2018年にできたばかりにも関わらず、世界各地に広まっていること。欧米を中心に気候変動の危機感をさらに高めたこと。さらに要求の一つである気候変動対策を提言する市民集会(の不完全なもの)はイギリスで実現されたこと。

そしてもう一つは「3.5%ルール」の知名度を上げたことです。

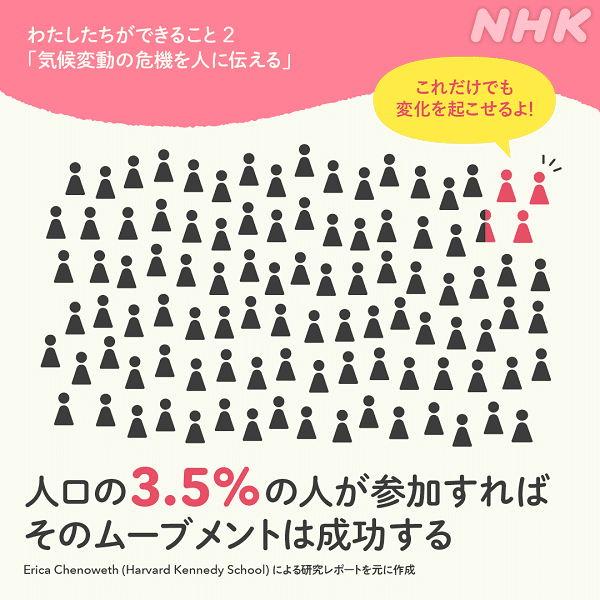

政治学者のエリカ・チェノウェスらが発見したとされる「人口の3.5%を動員して成功しなかった運動はなかった、3.5%の人を動かせば社会は変わる」というルールのことです。

設立者らは実際3.5%で社会は変わるという研究をもとに、動いています。またこれはBBCなどの記事にもなって広まりました。

さらに日本でもこれは拡散されています。

例えばベストセラーになっている斎藤幸平さんの「人新世の『資本論』」でも最後にこのような一節があります。

しかし、ここに「3.5%」という数字がある。なんの数字かわかるだろうか。ハーヴァード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究によると「3.5%」の人が非暴力的な方法で本気で立ち上がると社会が大きく変わるというのである。(中略)もちろんその未来は本書を読んだあなたが3.5%に加わる決断をするかどうかにかかっている

ところが、XRメンバーでもある社会運動研究者のマシューズは3.5%ルールをXRの置かれた状況に適用するのは研究の誤用だと批判しているのです。このnoteではその批判について紹介したいと思います。

注:このnoteではXRが市民的不服従を使用していることの是非は扱いません。個人的な見解を少しだけ述べますと、XRのやり方を否定するのであれば、別の形で温暖化対策などに貢献することを検討すべきと思っています。自分では何もしないのに、社会を変えようとしている人を安易にバッシングしている間にもCO2排出は続き、温暖化を深刻化し続けているからです。

幻の3.5%ルール

3.5%ルールについて書いてある記事の参考文献をたどると、必ずある本にたどり着きます。

それがエリカ・チェノウェスとマリア・ステファンの著書 "Why civil resistance works; The Strategic logic of nonviolent Conflict" です。(ちなみに邦訳はありません。訳すなら「なぜ市民的不服従は成功するのか:非暴力的闘争の戦略論」といった感じでしょうか?)

https://www.amazon.co.jp/Why-Civil-Resistance-Works-Nonviolent/dp/0231156839

この本は世界各地で起きた323の運動について、暴力的だったか非暴力的だったか、何人を動員したか、要求はどの程度認められたかをリストに整理したNAVCOデータセットをもとに、なぜ非暴力的な運動が暴力的な行動より効果的だといえるのか、それが起こるメカニズムは何かについて分析した画期的な研究です。

その発見の例として、

---

・非暴力的手段を軸にした運動のほうが、暴力的手段を軸にしたものより成功率が高い。

・その理由と一つに非暴力的な方がより多くの人を巻き込めるからというものがある。

・その根拠の一つとして人数が集めれば集まるほど成功確率は上がることが分かっている。

---

などがあります。

しかし、驚くべきことにこの本に3.5%という数字は一回も出てきません。それどころか「人数の多さが運動の成功を保証することはない」とまで本には書いてあります。

では「3.5%ルール」はどこで出てくるのでしょうか?

自分が確認し、検索した限りではチェノウェスが書いた他の論文に"3.5%"という文字列は出てきた場合も"Why civil resistance works; The Strategic logic of nonviolent Conflict"を「引用」していました。

そして、自分が学術文献から探すのをあきらめたところ、BBCやThe Guardianの記事とTEDでのスピーチでチェノウェスが3.5%ルールに触れているのを見つけました。

つまり3.5%は学術文献にある数字ではなく、チェノウェスが大衆向けに言っている数字に過ぎないわけです。

「3.5%ルール」の元データ

とはいえ、「3.5%ルール」に全く根拠がないわけでもありません。

チェノウェスとステファンの研究についてもう少し詳しく見てみましょう。

対象となったのは運動は体制の転覆、侵攻軍への抵抗、分離独立などの目的を持った1900年から2006年までに起こった世界各地の323の運動です。それが非暴力的な戦術を軸にしていたのか、ピーク時にどの程度の人数が参加したのか、その要求はどの程度かなえられたのかを専門家たちにチェックしてもらいながらNAVCOデータセットにまとめました。

そして運動の成功にはどのような要因が寄与しているのかを分析したわけです。その結果の全貌は本で詳しく紹介されているわけですが、チェノウェスらはTEDなどで人口の3.5%を動員して失敗したものはNAVCOデータセットには存在しなかったと主張しています。(なお、NAVCOデータセットには確かにピーク時の参加者数もまとめられていますが、人口に対する比率は記載されていませんでした。運動が起きた当時のその国の人口を調べて計算することで3.5%ルールを再検証することはできなくはないのですが、手間がかかりすぎるので今回は割愛します)

仮にその経験則が正しかったとしてもここで疑問が生じます。

非民主国家や軍の侵攻に対して出てきたはずのデータを果たして、民主国家のしかも気候危機という問題に当たはめることができるのかという問題です。

社会運動以外の手段で民意を伝える手段が多い民主国家では、3.5%の人が立ち上がっても、体制側が「サイレントマジョリティーは3.5%の人とは違う意見を持っている」と思ってしまえば社会を大きく変わらないという可能性もあるでしょう。

そもそも、この研究は非暴力的な運動と暴力的な運動どちらが効果的か、その理由は何なのかということを明らかにするのが目的であり、3.5%ルールは正しかったとしても研究の「副産物」でしかないので、このような疑問の余地が残ってしまうのです。

結局3.5%では足りないのか?むしろ十分すぎるのか?

誤解しないでほしいのが、自分は「3.5%の人が動いたところで社会が変わるわけがない」と言っているわけではありません。

「社会を変えるには3.5%の人を集めさえすればいい」わけでもないし、「3.5%より人数が少なければ社会は変えられない」わけでもないと言いたいのです

XRはもっと多くの人を巻き込む必要があるかもしれませんし、逆にもっと早い段階で成功を収められるかもしれません。というのは、要求を認めれば政府が権力を失うことの多い反体制運動と異なり、気候変動などの文脈では、政府側は運動側の要求のうちできるものから取り入れていくという選択肢があるため、成果自体は出やすいとも考えられるからです。実際、XRの要求を部分的に認めること自体はすでに起きています(先に紹介したイギリスの気候集会がその例)。XRがさらに拡大していけば3.5%を待たずに徐々に成果が積み重なっていくのかもしれません。

さらに最近の日本のケースで考えれば、大多数の世論が味方についている、抵抗する意見がほとんど存在しないなどの条件が重なれば、たかだか60万人弱(人口比ではたったの0.5%)のツイートで法改正を阻止できた事例もあります。

つまり、単純にどの国のどんなテーマの運動でも人口の3.5%を超えれば成功し、3.5%を超えなければ失敗するという訳では決してないのです。

どの国で(民主か独裁か中間か)、どういうテーマで(反体制、環境、ジェンダーなど)、どのレベルの変化(法改正やその阻止か、要職の交代か、政策の転換か、自治権の獲得か、政権の転覆か、など)を求めた運動が、どのくらいの人数を巻き込んで、どんな結果を得たのか(成功したのか、部分的に成功したのか、失敗したのか)については研究がただただ不足しています。

本当のところは誰にも分からないのです。

3.5%を目指すのは賢いのか

そこで次に問題になるのは「では、『3.5%ルール』に頼って戦略を立てることは賢い選択なのか?」ということです。というのは、どうせ正確な数値が分からないのであれば、より詳細な研究が出るまでのつなぎとして今ある数字を利用すること自体は、データの使い方として妥当なことだからです(例の研究で3.5%で全てが変わることが示されている、というような言い方はアウトですが、例の研究を根拠に他の状況でも3.5%ルールが有効かもしれないと推論することは間違っていません)。

問題は3.5%ルールをもとに動くことが運動の成功につながるかどうかです。

マシューズはそこにも落とし穴はあると指摘しています。

それはできるだけ多くの人を運動に巻き込んでいくのには役に立たないが社会を変えるのに有効な選択肢があった場合、それを軽視してしまうのではないかということです。

また、僕個人の考えとしては3.5%という数字のせいで「多数派は放置していい」という油断が生まれてしまい、いろんな人を置いてきぼりにした動きがとられてしまうことを懸念しています。

社会運動に参加するのは(特に今の日本に生きる人にとっては)ハードルが高いことです。一人の参加者の陰には参加はしないが支持はする人が十人はいると考えたほうが自然です。と考えると、3.5%を動かすには少なくとも35%の支持層が必要なわけで、参加者を増やすだけではなく支持層を増やす努力が必須だと考えていいでしょう。

しかし、3.5%さえ巻き込めればいいと考えると、支持層を増やしていく努力を怠りかねないのではないでしょうか。

また、チェノウェスとステファンですら、成功した運動は、人数そのものというより社会のあらゆるセクターから人々が運動に参加したからこそ、成功したのかもしれないと主張しています。

つまり、3.5%を動かすことだけに目が行って、大半の人を放っておくようなやり方では3.5%を達成できないばかりか、達成できても結局社会を変えるような力にはならないかもしれないのです。

ではどうやって社会を変えるのか

残念ながらそのことについてきちんとした答えを出せるほど、社会変革の科学は成熟していません。定量的データを活用しているだけチェノウェスがまだ先進的なくらいです。

もちろんチェノウェスもNAVCOデータベースをより幅広い運動をカバーできるように更新を続け、研究を蓄積していますが、まだまだ足りません。

だから社会を変えようと願う人は自分自身、自分たちでどうやって変えるかを考えながら動くしかないのです。

社会を変えるのに必要なのは、3.5%の参加者ではなく、一人一人がどうやって社会を変えるかを積極的に模索していくことなのかもしれません。

参考文献

Chenoweth, E., Stephan, M. J., & Stephan, M. J. (2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Columbia University Press.

Chenoweth, Erica, 2019, "NAVCO 1.1 Dataset", https://doi.org/10.7910/DVN/YLLHEE, Harvard Dataverse, V1, UNF:6:BRIvd3VgtbVJVnSJ0VrUoA== [fileUNF]

Matthews, K. R. (2020). Social movements and the (mis) use of research: Extinction Rebellion and the 3.5% rule. Interface: A Journal on Social Movements, 12(1).

斎藤 幸平(2020)人新世の「資本論」 集英社新書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?