【卒論の振り返り】気候変動政策は未来(予測)を変えることができるか?

「卒論の振り返り」というより、何を目指しているかの「自己紹介」に近いかもしれません。

気候変動に絶望しないために

2022年の上半期は卒論の構想に悩まされてきました。

「気候変動対策に関しての研究」ではなく、「気候変動対策としての研究」を自分が追求したからです。

自分の大学生活は気候変動問題に捧げた面があって、大学1年∼2年にかけては気候変動関連の某社会運動にコアで関わっていたし、それ以降も持続可能な大学に向けた活動に陰で携わっていました。

社会運動に関わるようになったのは正直「成り行き」ですが(経緯は省略)、

形を変えながら今まで気候変動問題に関わり続けているのは

「気候変動が進む未来に絶望したくない」という思いがあります。

気候変動は知れば知るほど絶望したくなるような問題です。

猛暑、水害、食糧危機。温室効果ガス排出を止めない限り、それらの気候変動の被害はどんどん悪化していきます。

私たちの社会が、それにどこまで耐えられるかが分かりません。

「人生100年時代」なんて皆無邪気に言っていますが、それは水・食料にアクセスできて、さらに満足な医療を受けられる前提の話。(気候変動が止められなければ)50年後にその条件が成り立つかを自分は結構疑っていたりします。

そういう危機感の中で、自分は気候変動に絶望しないために、気候変動に抗い続けることを決めています。

心というのは不思議なもので、自分が気候変動対策に何らかの形で貢献していると思えば、少しだけ絶望感から解放される。

自分は気候変動問題から目を背け続けられるほど強くはないからこそ、何らかの形で関わるしかないわけです。

気候変動対策として研究をする

けれど、気候変動対策のための社会運動に関わるのは、実際やってみて、とても疲れることでした

タスク量が多くて疲れるというより、(普通の組織にはないような)心労が多くて、精神的に消耗していくんですね。

社会運動として気候変動問題に向き合うのは自分には向いていない(長続きはしない)――。

それがはっきりしたからこそ、自分に向いていることを通じて、気候変動対策に貢献するしかない、と思うようになりました。

その中で、論文を読んだり考えたりすること自体は好きなので、研究には比較的向いていると感じました。

自分の専攻している社会心理学という学問では、経済学などの学問に比べて、気候変動問題の解決にしっかり向き合った研究が多くない。

もちろん、気候変動に関するコミュニケーション、説得メッセージに関する研究はたくさんあって、社会運動の中で使ってみようとしたことがありますが、現場感としては全然「使えない」んですよね。

だからそこに、自分が貢献できるフロンティアがまだまだあると思いました。独自性を発揮できると。

一方で「独自性」だけでは、意味がないことも自分は痛いほど知っていました。

自分は気候変動対策を求める一人の市民として、新しい技術や研究が気候変動対策に役立つためには様々なハードルがあることを知っています。

様々な技術が開発され、期待され、その多くが衰退していく―――。

社会でどう実装されるかに無頓着だと、気候変動対策として十分なスピードでは動かないという実感がありました。

だからこそ、苦しんできたわけです。

気候変動問題の「本質」とは?

そもそも、気候変動問題がどういう問題で、どうすれば解決できるのか?

それには色んな回答があると思います。

「人類のおごり」だといってもいいし、脱成長論者みたいに「資本主義の末路」といってもいいし、経済学者みたいに「外部不経済の問題」とみてもいい。

気候変動問題は複雑で巨大な問題である以上、それらの見方(視点・解釈)はどれも一理あるわけですが、

現実をよくとらえられているものもあれば、こじつけに近いものもあります。

そして、何より、気候変動問題解決への道が開ける見方もあればそうでないものもあります。

例えば、人口増が気候変動の原因と考えるのは、人口の増えている途上国では一人当たり排出量が低い現実を無視していて、しかも気候変動対策のための人口を減らすのは本末転倒で時間もかかりすぎるので、最悪な部類に入るでしょう。

先進国と資源国が色が濃く、CO2排出量が大きい

気候変動問題を解決するためにはこのような見方を捨てて、問題解決につながる見方で気候変動問題を見る必要があります。

その上で、自分は気候変動問題をこう見ます。

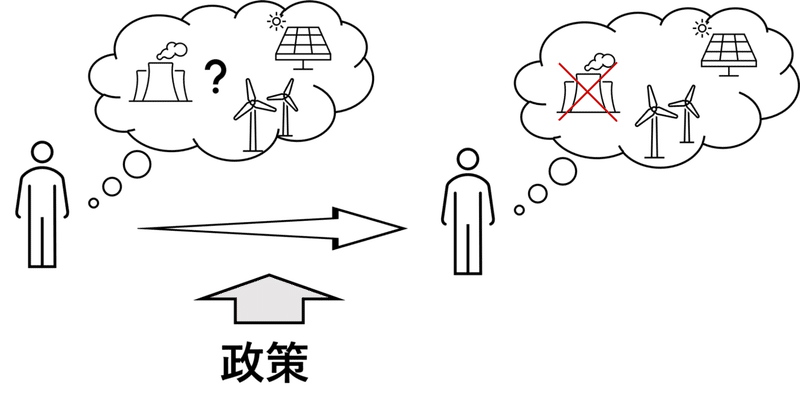

「『脱炭素社会が来る』と私たちが本気で思っていない」がための問題だと。

よく「気候変動問題は人が未来より現在を優先してしまうから」という人がいて、それは一面では正しいですが、自分はこう思います。

気候変動は「未来」といってもそこまで遠い未来の話じゃなくて、現時点で被害は出ているし、今対策をするかどうかで大きく状況が変わる今世紀後半にも、今生きている大半の人は、まだ生きているはず。

自分の将来のために大変な受験勉強をできる、数十年後にどれだけ返ってくるか分からない年金を積み立てたり、年金に加えて貯蓄や投資をしたりできる人々なんてたくさんいるのに(そして、そういう「余裕がある人」こそ気候変動対策を進める力があるのに)、

気候変動になったときだけ未来のためにほとんど何もできない、というのは筋が通らない、と。

では、なぜ、気候変動問題が解決しないのか。

学歴がキャリア選択に影響すること、老いて働けなくなったらお金が足りなくなることが人々の想像の中で明確なのに対して、

これから気候変動が進んで様々な被害が出ること、それと同時に気候変動対策も強化されていくだろうことは、「人々の想像の中では」明確ではないからだと。

もしも、投資家や企業が化石燃料が衰退していき、再生可能エネルギーが主流になっていくと予想しているなら、採掘プラントや火力発電所が世界でこれだけ多く建設されるはずがない。

それらの設備は数十年単位で稼働するもので、途中で気候変動対策が厳しくなると、投資が回収できなくなってしまうリスクがあるからです。

けれど、現実には、化石燃料がほとんど使われなくなる世界を人々が予想していないから(実際にそんな世界が来るかは分からないから)、いまだに化石燃料インフラに投資が進んでいく―――。

そのような構造の問題が気候変動対策の分野ではたくさんあります(これは決して自分のオリジナルの見解ではなく既に指摘されていることです)。

未来(予測)を形づくる政策の力

けれど、未来(予測)は私たちが変えることができるものです。

例えば、先進各国では、2030年や2035年までにガソリン車の新車販売を禁止する方針を発表していますが、

これらの発表は、将来EV(電気自動車)がどれだけ普及するかについての予想を大きく変えて、それを機に自動車メーカーはEVにより注力するようになったはずです

逆に言えば、そういう心理的な効果こそが政府の狙いでしょう。

このように、政策は未来予測を変えられるはずだからこそ、ガソリン車新車販売停止表明のような、未来予測への介入を狙った政策が必要とされています(もちろん政策以外にも未来予測を変えることができるものはあると思いますが)。

しかし、「はず」という言葉を何度も使っていることから分かるように、この辺の議論には実証的な裏付けはほとんどありませんし、

どのような政策が未来予測をより変えられるか(より変えにくいか)については知る術がありませんでした。

だからこそ、計測法の確立が必要であると考え、それが自分の卒論のテーマでした。

要は、人々が気候変動・エネルギーについてどのような予測を抱いているかについて質問紙(アンケート)で計測し、どのような政策がどのように予測を変えられるかを検証するということです。

計測法が確立すれば、他より効果的に予測を変えられる政策を「政策実施前に」知ることができます。

さらに、質問紙実験は実際に社会実装するよりコストと時間がかからず、まとまった資金さえあれば実験と試行錯誤を繰り返せるので、

「予測を効果的に変えられる政策」を研究者が「開発」するこそすら可能かもしれません。

ということで、予測を測るための質問紙設計を研究することにしました。

卒論と今後について

卒論では予測を測る質問紙のプロトタイプを作って、それを試してみました。

まだまだ改善点だらけで、実証すべきことも多いですが、

幸いなことに、自分のビジョンを放棄したくなるような結果ではありませんでした。

とりあえず、修士の2年で社会心理学研究室でこの研究を続けてみようと思います。

残念ながら、社会心理学の理論や知識はこの研究にはほとんど役に立ちませんが、社会心理学の「方法論」は参考になります。

人の心を測るために何十年も努力してきた社会心理学。その努力がいつもうまくいっていたとは言えませんが、試行錯誤の蓄積だけは他の学問にそうそう負けません。

実際に、自分が作った質問紙(アンケート)は、指導教員の教授や先輩が的確な指摘をしてくれました。

「(実験系の)方法論を鍛える」場としては、今の場所がかなり良い環境なのだと思います。

ただし、将来研究が進んで、社会実装などをやってみる場合には、今の研究室はあまり適していないので、

博士課程以降は、東大の社会心理学研究室ではなく、留学まで視野に入れて考えています。

もっとも、自分のビジョンに致命的な欠陥を見つけて放棄することになるかもしれませんが、それまではあがいてみようと思います。

自分が気候変動問題に出会ってから4年弱、精神的には今が一番明るいと思うので。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?