気候変動を止めるために必要なのは「切り札」よりも○○

「気候変動対策の『切り札』はこれだ!」

というようなタイトルの記事はどうもアクセスが伸びやすいらしく、

そのような記事は少し調べただけでかなり出てきます。

本当に気候変動問題を一気に解決に導いてくれるような「切り札」のような新技術があれば、自分は泣いて喜びます。

自分も泣いて喜びたいのですが、

何のために気候変動対策を進めるのか、その目的のためには何が必要かを深堀して考えると、そこまで安易に期待できない現実が見えてきます。

そこで、このnoteでは、

1.気候変動対策では、なぜ「切り札」に期待できないのか

2.「切り札」なしで気候変動を止めるためには何が必要か

について自分の考えを書いていきます。

気候変動対策の二つの条件

「何のために気候変動対策をするのか」と聞かれたら、あなたはどう答えますか?

「世界のグリーン化の潮流に乗り遅れないため」などの観点もとても重要ですが、

「気温上昇を抑えて、温暖化の被害を減らすため」というのがやはり重要視されるべきでしょう。

しかし、漫然と気候変動対策を進めても、気温上昇を抑えることにあまりつながらないことがあります。

というのは、気候変動対策が本当に気候変動対策として機能するためには、最低でも以下の二つを意識する必要があるからです。

その二つは、

1.2050年までに実質ゼロを実現する

2.なるべく早く削減する

そして、この二つを考慮すると、現在実用化されていない技術が気候変動対策の「切り札」になるのが、どれだけ難しいことかがわかります。

2050年に実質ゼロを実現する

基本的に、温暖化は、温室効果ガス排出を実質ゼロにしなければ止まりません。

だからこそ、今世紀後半に温室効果ガス排出を実質ゼロにすることがパリ協定によって合意されていて、

さらに、日本を含めた数多くの国は2050年までの温室効果ガス排出をゼロにしていくことを目標にしています。

30年足らずで、脱炭素社会を実現する―――。

30年は長いようで短く、特にまだ実用化されていない技術にとっては「あっという間」です。

というのは、新しい技術はそれが実験室でうまくいっただけでは温室効果ガス削減にはつながらず、

事業が成立するレベルにまで成長し(商用化)、さらに古い技術を押しのけながら普及して、初めて削減に貢献 できるからです。

そして、それには通常長い時間がかかります。

写真はOak Ridge National Laboratory CC-BY-2.0

例えば、核融合に関しては、国際プロジェクト「ITER」では本格的な核融合運転が「2035年」に予定されていますが、

それがもし成功してもすぐに商用核融合発電所がどんどん建つわけではありません。

そこから、商用化を目指して「原型炉」を作り(多くの場合2040年代の運転が目標)、

それが首尾よく成功して、核融合発電所の建設が本格的に進めば(放射性廃棄物等の問題から進まない可能性も十分ある)、

ようやく気候変動対策に貢献することができます。

このようなタイムスパンを考えると、2050年までに核融合発電が気候変動対策の一翼として活躍するというのは中々厳しいのが現状です。

このように、現段階で実用化されていない技術は、2050年に大規模に展開するのが難しいために、気候変動の「切り札」になりにくいと言えます。

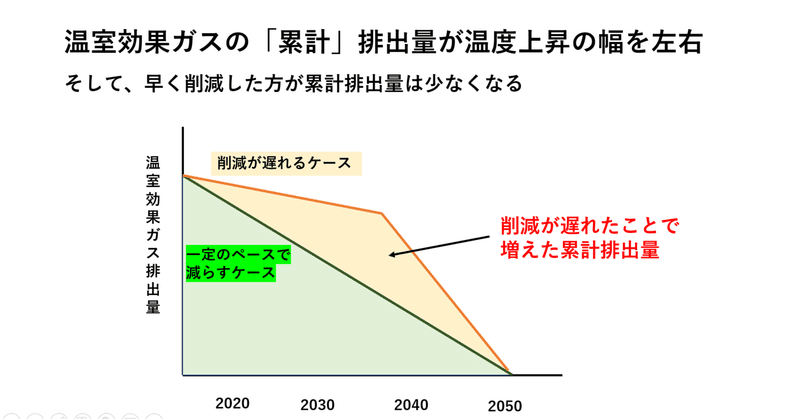

なるべく早く削減する

もし、核融合のような新技術の大規模展開が2050年にギリギリ間に合って、2040年代後半に劇的な削減ができたとしても、

そのような減らし方では、気温上昇があまり抑えられない 可能性があります。

なぜなら、排出量を実質ゼロにしていけば基本的に温度上昇は「止まる」んですが、

「どの程度上がった所で止まるか」

つまり、産業革命前からの気温上昇が1.5度か、2度か、3度か は、

今までの温室効果ガス排出量の合計(累計排出量)で決まり、

なるべく早く減らした方が 累計排出量 は少なくなる からです(逆に言えば先延ばしにするほど累計排出量は多くなる)。

つまり、2040年代の削減よりも2030年代の削減の方が、2030年代の削減よりも2020年代の削減の方が、気候変動対策上の価値は高いのです。

その点からも、気候変動対策において、今実用化されていない技術に「切り札」としての役割を期待するのが難しくなっています。

「切り札」となる技術はないが…

「新技術が切り札になりにくいなら、気候変動を止めることはもう無理なのではないか?」

と思うかもしれませんが、そうとも言えません。

「切り札」とは言えなくても、効果的な対策なら既に複数あるからです。

既に市場に出ている技術(緑)の貢献量がとても大きいことがわかる

上の図は、国際エネルギー機関(IEA)による図で、2050年実質ゼロを目指す際に、各技術がどの程度削減に貢献する見通しなのかを表しています。

見ればわかる通り、太陽光、風力 などの再生可能エネルギーや 電気自動車 が 削減に大きく貢献する見通し だとわかるでしょう。

また、このグラフの色はその技術の「発達段階」を表していて、

緑が、既に市場で一定の地位を占めつつある段階のもの

黄色が、その一歩手前、商用化に向けた実証段階のもの

赤が、まだ構想・実験段階にあるもの

となっていて、

緑の、既に市場にある技術 の削減幅がかなり大きい ことがわかります。

つまり、「既にある複数の効果的なツールをどれだけうまく使いこなせるか」が気候変動対策上は重要なのです。

もちろん、ネガティブエミッション技術など(空気からCO2を直接回収するDACSなど)まだ未成熟で削減量も多くないものの、実質ゼロのためには不可欠な分野もあります。

技術革新や新技術は今後も必要です。

一方で、「今あるツールをしっかり削減に活かしていく」ことが、2050年実質ゼロの実現や、排出量のなるべく早い削減のためには圧倒的に重要なことには変わりなく、

それを怠って、新技術が全てを解決してくれるのを待つのは危険です。

気候変動対策の「段取り」

そして、今あるツールの力を最大限生かすためには、様々な政策や取り組みがあります。ここで、それを整理するのは難しいですが、

大前提として、ある対策をどのタイミングでどの程度展開させるべきかの「段取り」が必要です。

そして、そのようなロードマップは実際に考えられています。

下の図は、国際エネルギー機関(IEA)が作ったロードマップの一部を日本語訳したものです。

もちろん、このロードマップが全てではありません。

世界レベルのことなので、日本に落とし込む際にある程度の修正は必要でしょうし、今後想定外の事態(技術の進展が想定より速い・遅いなど)が起きて見通しが変わることも全然あり得ます。

ただ、こういったものを見るなかで、気候変動対策の「段取り」について学べることが多くあるのもまた事実。

たとえば、上の図をよく見ると、「新規」がつく対策は相当早いことがわかります。

2021年、「(CCUS対策の取られていない)新規石炭火力建設の停止」

2030年、「すべての新築建物を脱炭素仕様に」

2035年、「内燃機関自動車の新規販売停止」

なぜ、ここまで早いのか―――。

それは、発電所も、建物も、自動車も、一度作ったものを長い時間使うからです。

長く使うということは、環境に良くないものを一度作ってしまうと、それによる排出も長く続いてしまうということ(排出をロックインしてしまうこと)。

だからこそ、新規停止を早期に行う 必要があるわけです。

例えば、2050年実質ゼロを考えると、2050年にガソリン車が普通に走っているようではまずいですが、車の耐用年数は15年ほどなので、逆算すると2035年には新規販売を停止する必要があります。

そして、発電所などは車よりもさらに寿命が長いので、早期の対策が必要とされます。(寿命が長い建物の場合は、既存の建物をリフォームしていくことも同時並行で必要です)

このように、気候変動対策では数十年後を先読みした上での「段取り」が求められるのです。

まとめ:問われる気候変動対策の「段取り」

もちろん、本当に気候変動対策を進めていくためには、これだけではなく、経済的なインパクトをどう緩和していくのかなど様々な検討が必要です。(そのテーマについては以前のnoteに書きました)

が、大前提として、気候変動対策をする以上は「気候変動」の対策としてそれを機能させなくてはなりません。

それは、つまり2050年までの実質ゼロ排出や、なるべく早い削減に貢献する必要があるということ。

その観点から重要なのは、今実用化されていない技術に漫然と期待することではなく、今あるツールを最大限生かして、段取りを持って対策を進めることです。

そのための議論を積み重ねていくことが今、求められています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?