「グレタ効果」は存在する?研究者による分析結果

今、世界で最も有名な気候活動家、グレタ・トゥーンベリ。彼女の影響力について心理学者のSabherwalらが分析したところ、彼女をよく知っている人ほど、集団効力感(collective efficacy)や、気候変動対策を求める動きに参加する意思も高くなる傾向が見られました。なお、その傾向は、保守派よりリベラル派に強く表れる一方で、年齢は関係がなく、気候変動対策を求める運動への支持の度合いを統制(考慮)しても見られるなど、グレタの影響力が想像以上に幅広い範囲の人々に及んでいる(幅広い人をエンパワーメントしている)ことを示唆する結果になりました。このnoteでは研究の要約と、この研究について多くの人が抱きそうな疑問点への応答を原論文をもとにまとめました。

なぜ「グレタ効果」を分析する必要があるのか

気候変動のような大きな問題は一人が自分の生活にで出る温室効果ガスを減らすだけでは解決できません。だからと言って、何もせず、夢の技術が都合よく生まれ、勝手に急速に普及するのを待つというのも、気候変動の悪化というほぼ確実に起こるリスクへの対処として、合理的とは言えません。

だからこそ、今ある技術(じきに普及する技術)を全力で有効活用して、排出量を減らすために、政治や社会の方から変えていくのが現実的です。

そういった変化を生み出していくためには、政府や企業などにより効果のある気候変動対策を求める署名に賛同したり、気候変動対策に積極的な政治家に投票したり、社会運動に参加したり、といった、「集団的行動(collective action)」が必要となります。他の人と力を合わせて社会を変えていくことが重要だということです。

つまり、人々がどれだけ集団的行動を取るかに気候変動との闘いの成否がかかっているわけで、どんな要素によってそれが促進されるのかはとても重要な問いで、様々な研究がなされています。例えば、科学者のほとんどが温暖化が人間の活動で起きていることに合意していることを知ったり(van der Linden et al., 2019) 、政治的思想が近い人によって対策が支持されていることを知ったりすることで(Fielding et al., 2020)、気候変動対策や、それを求める行動への支持が高まることなどが知られています。

しかし、つい最近までほとんど検証されていなかった要素がありました。

それが気候活動家、グレタ・トゥーンベリの存在です。

グレタ・トゥーンベリは皆さんの知っての通り、スウェーデンの気候活動家で、気候変動対策が不十分であることに抗議するために行った学校ストライキを始めたことをきっかけに、急速に注目を浴び始め、今や、世界で最も有名な気候活動家と言っても過言ではない人です。日本では特に、国連気候行動サミットでの演説で初めて知った方が多いのではないでしょうか。

しかし、これだけの知名度がありながら、グレタの言動がどういう影響力を持っているかについては、主観的には語られることがあっても、実証的根拠に基づいて分析はあまり進められていませんでした。

グレタが世界的な知名度を持つ以上、どのような人をどれだけ動かせるのか、特に人々が集団的行動に参加する意思をどれだけ高めることができるのかは、とても重要な意味を持ちます。

彼女の言動は、もともと意識がある人だけを動かしただけで、それ以外の人には、反感を生んだだけかもしれないし、もっと幅広い人に影響を与えているかもしれません。その差はとても大きいですよね。

だからこそ、心理学者のSabherwalらが検証するに至ったわけです。

その論文が” Journal of Applied Social Psychology”の2021年1号に掲載されました。タイトルは”The Greta Thunberg Effect: Familiarity with Greta Thunberg predicts intentions to engage in climate activism in the United States”。今回のnoteはこれをもとに書いています。

集団効力感とは何か

人が環境危機(環境問題)に対して行動を起こすことを促進する要素は何なのかを説明する理論として、SIMPEA(環境行動に関する社会アイデンティティモデル)というモデルが提案されています(Fritsche et al., 2018)。その中で、人が環境危機に対して行動する際に重要な要素の一つとされるのが、集団効力感、collective efficacyです。

集団効力感とは、「他の人と力を合わせれば特定の目標(ここでは政府や企業の気候変動対策を変えること)ができる」という認識のことです。自己効力感(self efficacy)は多くの人が知っていると思いますが、その集団バージョンですね。

集団効力感が高い人ほど、社会運動などへ参加することが知られています(Fritsche et al., 2018)。これは当たり前と言えば当たり前の話で、社会運動に参加しても何も変えられないなら参加する意味がないからです。つまり「Yes we can!」 と思わなければ、社会の変化はそもそも始まらないということです。

Sabherwalらは、グレタについてよく知っている(なじみがある)ことが、人々の集団効力感を高め、集団的行動を促す可能性があると考え、検証を行いました。

その際に、リベラル派の人と、保守派の人で影響に変化があるか、また若い人と、より上の世代で、影響に変化があるかということも重要になります。リベラル派はどちらかというとグレタに好意的で、保守派は敵対的であり、グレタが世代間の不公正を告発する若い気候運動の象徴的な存在であるため、より上の世代には反感をもたれる可能性があるからです。

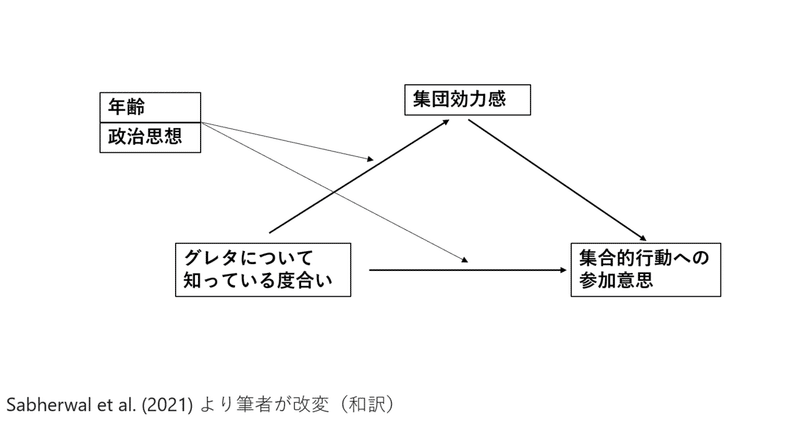

図1 研究者が調査前に想定したモデル

どうやって調べたのか

対象者は、電話番号と郵便番号をもとにランダムに集められた人の中から、年齢・人種・収入・教育歴が、アメリカの実態を反映するように選ばれた1313名のアメリカ人で、オンラインで、複数の質問に答えてもらうことで、必要な情報を集めました。(インターネット環境がない人にはパソコンと回線を貸与したそうです)

そして、グレタについてよく知っているかどうか(”familiar”か)について評定してもらったり、「あなたのような人々が協力することで政府(企業・自治体など)の気候変動対策を変えることができるとどの程度思うか」(集団効力感の測定)、「好意を持っていたり・尊敬していたりする人に頼まれたとき、気候変動政策に基づいて政治家に投票することがどの程度あり得るか」(集団的行動の意思の測定)などを行いました。

そして、統計的分析を行い、それぞれの質問の回答の関連性を調べました。

結果は?

まず、グレタを良く知っている(なじみがある)と回答した度合いが高いほど、集団的行動に参加する意思も高い傾向が見られました。

気候変動対策を求める運動への支持の度合いを統制しても(考慮に入れても)、その傾向は健在でした。

また、その傾向の一因として、グレタをよく知る人ほど、集団効力感が高い傾向があるということも分かりました。

年齢に対しては、若い人にだけ特別影響があるわけでもなく、全世代的に影響が見られました。

グレタをよく知ることが集団的行動への参加意思に与える傾向は、リベラル派は保守派に比べその傾向は強く見られました(保守派には有意な影響が見られませんでした)。

図2 結果的に示唆されたモデル。○が分析の結果支持されたもので、×が不支持。なお保守派の場合には、グレタをよく知ることが、集団的行動への参加意思にはつながらないが、わずかに集団効力感を高めました

総じていえば、グレタについてよく知っていることで、集団効力感や集団的行動への参加意思も高まった可能性が高く、単純に気候変動運動を支持しているからこの傾向があるわけでもないということ。年齢は特に「グレタ効果」の強弱に関係が見られなかった一方、政治的信条は関係があるだろういうことです。

以下はありそうな疑問とそれへの応答を書きました。

Q. なぜリベラル派に強い影響が見られたのか

まずアメリカでの調査なので、気候変動対策への意見は党派によって分断される傾向があります。また、リベラル派ほどグレタに共感するという可能性もあります。

Q. なぜ年齢の影響が見られなかったのか

一つの解釈としては、この研究では18歳以上を対象としていますが、10代で高校生であることが強調されるグレタが、本当にその影響力を発揮できるのは、18歳未満の人達に対してであるために、年齢の影響が見られなかったという可能性があります。単純に、グレタが実際には、幅広い世代に対して影響力を持っているということも十分考えられます。

Q. 気候変動に動く人ほどグレタになじみがあっただけでは?

集団的行動の参加意思が高い人ほどグレタをよく知っているとするモデル(先に立てたモデルの逆)で同じデータを分析したところ、先に立てたモデルより適合性が大きく劣っていて、因果が逆だとは考えにくい結果になりました。一方で、「グレタについてよく知っている」ことは「気候変動に関しての情報をよく目にする」ということに関連していると考えられるので、気候変動に関して情報を知っていることが参加意思が高まった原因である可能性はあります。ただ、それも「気候変動対策を求める運動への支持」を統制する過程で、ある程度まで統制されているはずですが。

Q. 本当に因果関係があるのか

実験ではなく、調査という形だということもあり、本当に因果関係があるかは分かりませんが、今のところ、この結果に対する解釈として、他の解釈がさほど説得力があるわけでもなさそうなので、「グレタ効果」が存在すると考えた方が妥当だろう、というような状況です。

Q. アメリカ人以外には同様の影響があるのか

分かりません。研究の対象はアメリカ国民なので、他の国で同様の影響があるかは実のところ分かりません。例えば、日本では、(あくまで体感ですが)、国連気候行動サミット以前にはほとんどの人がグレタのことを聞いたこともなかったのに、サミットをきっかけに急に知名度が上がるという他の国では見られないようなことが起きているので、アメリカ人とは、異なった影響を及ぼしている可能性があります。一方、気候活動家グレタ・トゥーンベリはこの世に一人しかおらず、人々に知られているグレタの言動に国ごとに大きな差があるとも考えにくいので、「グレタ効果」の影響もそう変わらないだろう、という考えも成り立ちます。

Q. なぜグレタにはこのような影響力があるのか

分かりません。原因に関してはこの研究では扱っていません。飛行機に乗らない・肉を食べないなど個人的な削減努力を徹底しているからなのか、平易な言葉で気候変動の緊急性・不公正性を訴える力があるからなのか、そもそも学校ストライキをするという人がいるという事実そのものに影響力があるからなのか分かりません(全部かもしれません)。いずれにせよ、グレタが学校ストライキを始めなければ今頃、ほとんどの人が彼女のことを知らなかったはずなので、アクティビストとして動きだしたことが一つの転機になったのは確実です。

自分の感想

あれだけインパクトの強い言動をする人が、それを知る人の心に影響を与えていないわけがないので、当たり前と言えば、当たり前の結果です。

ただ、グレタ自身が希望について語るというより危機的な現状を伝えることが多いのに、それでも集団効力感にプラスの影響を与えているという事実は、気候変動を無理して明るく語る必要はないということを意味しているのかもしれないと思いました。

また、トランプ元大統領に対してあからさまな敵意を見せているにも関わらず、保守派に対して有意なマイナスな影響が見られなかったことは、気候変動に関して分断を考える上で、重要な意味を持つかもしれません。彼女のラディカルな言動はしばしば賛否両論を巻き起こしますが、それは分断を広げているというより、可視化していて、総じてみればより良い方向につなげているととらえることができるからです。

参考文献

Fielding, K. S., Hornsey, M. J., Thai, H. A., & Toh, L. L. (2020). Using ingroup messengers and ingroup values to promote climate change

policy. Climatic Change, 158(2), 181–199. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02561-z

Fritsche, I., Barth, M., Jugert, P., Masson, T., & Reese, G. (2018). A

social identity model of pro-environmental action (SIMPEA).

Psychological Review, 125(2), 245–269. https://doi.org/10.1037/rev0000090

Sabherwal, A, Ballew, MT, van der Linden, S, et al. The Greta Thunberg Effect: Familiarity with Greta Thunberg predicts intentions to engage in climate activism in the United States. J Appl Soc Psychol. 2021; 00: 1– 13. https://doi.org/10.1111/jasp.12737

van der Linden, S., Maibach, E., & Leiserowitz, A. (2019). Exposure

to scientific consensus does not cause psychological reactance.

Environmental Communication, 1–8

グレタの写真はStreetsblog Denverによるもの(CC-BY2.0)です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?