ミシマ、シブサワ、タルガキホタルさん【エッセイ】

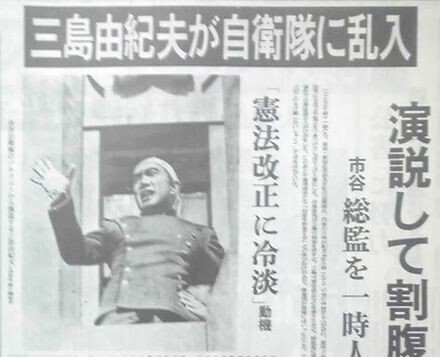

高校時代の同級生に、三日と空けずに街で誰かとケンカをして、他校の不良少年達に付け狙われている暴れん坊がいた。その彼が、あの自衛隊市ヶ谷駐屯地での事件が報道された翌日、私の下宿にやって来るなり、「三島由紀夫はなんで死んだんや」と訊いてきた。

私がそんなことを知っているわけがない。

だが、少し前に『仮面の告白』を読んでいた。彼はそれを他の同級生から聞いたのだろう。「死に憧れているようなところがあった」と、そんな答えを返した記憶がある。当たらずとも遠からず、と言いたいところだが、たぶんもっと遠かったのだと今は思う。その同級生は四十代半ばで病死してしまった。

当時、下宿先のあった街には地方国立大学があり、正門付近に並んでいる本屋や古本屋によく行った。当然と言うべきか、高校の教科書や図書室では見掛けたことのない書名や著者名に興味を惹かれる。

その一つに『澁澤龍彦集成』(全Ⅶ巻)があった。第Ⅰ巻の内容は〈黒魔術の手帖〉と〈毒薬の手帖〉と〈秘密結社の手帖〉。何だろうこれは‥‥。第Ⅳ巻の美術評論篇や、第Ⅶ巻の文明論・芸術論篇の書評を読み、新たな読書に進んだケースが幾つかある。おかげで(?)、〈正統よりも異端、主流派よりも非主流派、多数派よりも少数派、顕教よりも密教〉という、かなり格好を付けた格率が私の中に出来てしまった。(現在はそうでもありませんが)

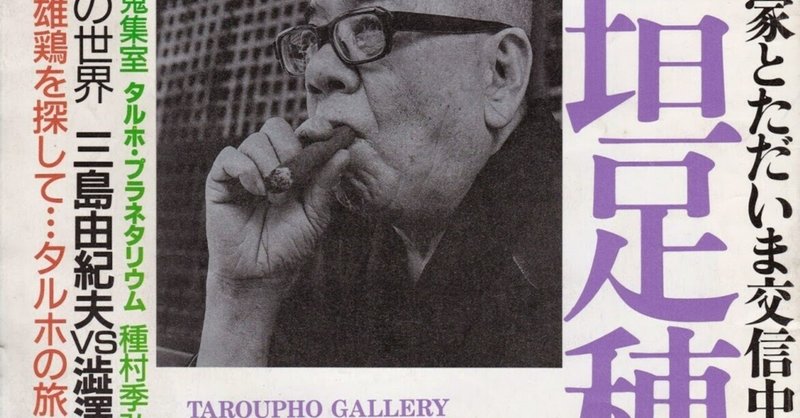

第Ⅶ巻の目次に〈タルホ星頌〉とあった。タルホ星ってなに? イナガキタルホ、稲垣足穂。長編エッセイ『少年愛の美学』で、当時新潮社が主催していた日本文学大賞を受賞した作家である。私はまず文庫本の『一千一秒物語』を買い求めた。

ショートショートの元祖と言われる表題作に始まり、〈黄漠奇聞〉〈チョコレット〉〈天体嗜好症〉〈星を売る店〉〈弥勒〉と読み進むうち、タルホはまんまと私の首根っこを押さえ付けてしまった。それまで一番よく読んでいた宮沢賢治よりも好きになりそうだ。もっと読みたい。本屋や古本屋に行くと真っ先にタルホの本を探した。

タルホニウム放射圏を構成しているエレメントを幾つか挙げれば、〈童話の天文学者―宇宙論〉〈未来派―ダダイズム〉〈幾何学精神〉〈墜落する飛行機〉〈六月の夜の都会の空〉〈ヰタ・マキニカリス(機械生活)〉〈美しき穉き婦人に始まる〉〈キネマの月巷に昇る春なれば〉〈宗教が最も偉大である〉〈実存哲学の余白〉〈美のはかなさ〉〈地上とは思い出ならずや〉〈少年愛の抽象化〉〈物質の将来〉等々。

●曰く「芸術はダダイズム以降でないとお話にならない」。

ーーいやまったくですタルホ先生!

●男女間の心理や関係の複雑化、日本的湿潤は不可。抽象とハイカラー推し。花鳥風月やワビ・サビなんざつまらない。

ーーそうですそうですタルホ先生!(今はそうでもない)

●西暦1900年生まれの稲垣足穂は、戦前・戦中にかけて青壮年時代を過ごしたが、先の大戦と敗戦の影響をほとんど受けていない作家だと言われている。

ーーある意味立派ですタルホ先生!(でも、政治・社会的、世間的にダメな無能力者だっただけじゃないのか?w)

●佐藤春夫に破門され、文壇から干されて身辺無一物の境地に(仕方なく?)目覚めた足穂先生。フトンをクズ屋に売り払って飲み代に変えてしまい、夜は十数年間フトン無し。安下宿の畳の上でカーテンの布にくるまって寝ていた。

ーー君子固窮。臥薪嘗胆ですタルホ先生!

●薄汚れたマクラを破ってみたら小豆が入っていたので、さっそく全部を質屋に持ち込んでコップ酒に変えた。

ーー正しい選択ですタルホ先生!

●ワラ半紙を名刺大くらいに切ってロウソクの火で炙り、ちょちょっと醤油を付ければ酒の肴になりますな、などと仰る足穂先生。本当に食っていたらしい(?)。

ーーそれ僕もやってみますタルホ先生!

●お腹を空かせた足穂先生。フラフラ歩く路地裏でゴミ箱の残飯を漁り、食べ物は残り物が一番美味しいことを発見した。ユリイカ!(「書肆ユリイカ」は足穂が命名した)

ーータルホ先生~!さすがに僕も情けないです~😭。

私が何かと言えばタルホタルホとうるさいので、まぁた始まった‥‥と友人達は呆れ顔。マニアやオタクといった呼称を私は好まない。私のことは〈タルホフリーク!〉と呼んでいただきたい。(注:Freak=異形の者・畸形・怪物 草草)

(某文学者談。写真は1948年当時)

ところで、三島由紀夫は会ったことのない稲垣足穂のことを、〈日本でただ一人私のことを解ってくれる人〉と話し、澁澤龍彦との対談でいたく持ち上げていたが、同時に〈会いたくない人〉として押し退けてもいた。これについてタルホは、〈自らのハッタリ性を見透かされたくなかったのだろう〉といったようなことを語っている。

タルホのエッセイ『三島ぼし隕つ』から、以下に幾つか書き出してみる。

◆「ナルシズムは芸術の母胎であるが、由紀夫さんの場合はこれが内面化されたのでなくて、外形的に伸び放題になってしまったのである。」「書けば書くだけ作り物になり、こうして特に『金閣寺』以後、彼の作品は荒涼無慙な仇花に成り果ててしまった。」

◆「〈繚乱たる空虚〉‥‥(略)‥‥その通り、三島文学も岡本かの子のそれと同じく、初めから見当外れの文学、〈空廻りの文学〉である。」「(三島由紀夫の作品には)外廻りの配慮は見られても、内的な苦悩がみじんもない。即ち作品に感動が欠けている所以である。」

◆(三島由紀夫から来た葉書の非常な達筆を見て)「便箋に付いているペン習字の見本であって、少しも面白くない。」「あれはスピール(遊び)に関係のない字だ‥‥(略)‥‥こんな字を書くようでは文学は出来ない筈だ。」

◆(三島由紀夫が最も望ましい死として、街を歩いている時に不意に背後から射たれるのが理想的と言ったのに対して)「この考えはどうも健康でない。何か凶兆のあるコトバだ。」「あの顔はどうも最初から生首であり、獄門台の予想すらそこになかったとは云えない。」

◆「罪人の特徴は、何よりも死を厭うことの上にある。死刑囚と坊主と医者ほどに、自身の死を恐がっているものはないのである。死などは初めから相手にしなければよいのに、彼らにはそれが出来なくて、いつも死に追い付こう追い付こうと焦っている。三島由紀夫の場合は、怖さの余りに我から死に飛び付いたようなものだ。」

◆「彼は太宰について、〈(心中した女性との)あの写真の笑顔は何事だ〉と云いながら、今度はその笑いを以て自身の妻と愛児を裏切り、最大の侮辱を加えるために利用した。そんなことをするくらいなら初めから家族などを営まなかったらよいのに。」

◆結局、「エエトコロの子弟は脆弱でいけません。」

いやはや、由紀夫さんは散々な言われようである。でもタルホの言い方は面白い。獄門台の生首ヅラについては同感。

西暦2000年に、稲垣足穂生誕百年を記念して全集十二巻が刊行された。購入してみたけれど、未読の作品はほんの僅かしか見付けられなかった。

マニエリスム芸術を論じた、グスタフ・ルネ・ホッケ著の『迷宮としての世界』を知ったのも澁澤龍彦経由だった。この本の函に、『未聞の世界ひらく』と題した三島由紀夫の推薦文が載っている。

「二十世紀後半の藝術は、いよいよ地獄の釜びらき、魔女の厨の大公開となるであらう。今までの貧血質の藝術史はすべて御破算になるであらう。水爆とエロティシズムが人類の最も緊急の課題になり、あらゆる封印は解かれ、〈赤き馬〉〈黒き馬〉〈青ざめたる馬〉は躍り出るであらう‥‥(以下略)」

そうですね。パンドラの函が開いてしまったのですね。そして、世界の全方位に向けて飛び散って行った無数の魑魅魍魎達は、70年代にポストモダンの社会をもたらしましたが、21世紀の今日では、それらはすっかり大衆化され、ポップ化され、薄められ、消費されて、電網の海に溶け込んだ我々の文化世界の至る処に、その陳腐化した肢体を漂わせています。タルホ的イメージもその例外ではありません。

しかし我々が、生の〈内的な苦悩〉を避けられない限り、また世界と自身への感受性が摩耗し切ってしまわない限り、そして少しの想像力を働かせることを厭わない限り、また新たな魑魅魍魎達が、再びこの世界の其処此処で蠢き始めるだろうことを、私は今もちょっぴり期待しているのです。

*『タルガキホタルさん』は、或る女性作家が稲垣足穂について書いたエッセイのタイトル(誰だったか忘れた)。

*エッセイ誌『R』第96号掲載作品を推敲・加筆。

🌜🌟「一千一秒物語」 歌:松田聖子 🌟🌛

作詞:松本隆 作曲:大滝詠一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?