私宅監置の本:記録から感じとる余白

はてなブログに投稿したものを掲載します。

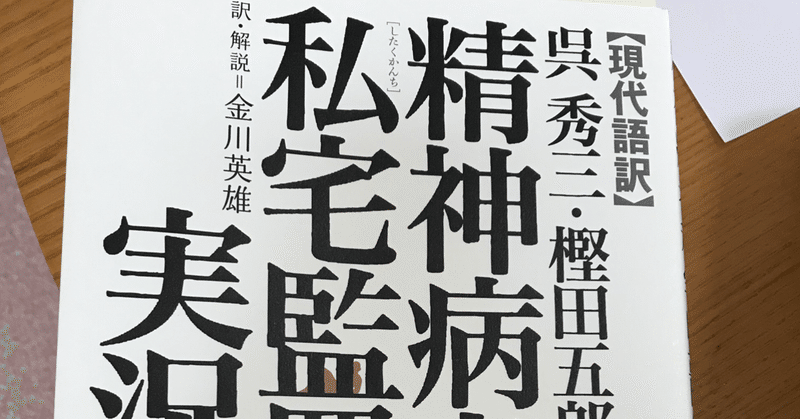

「精神病者私宅監置の実況」を読んでいる。

読む前は私宅監置なんて、なんて酷いのだろう、どんなに辛かっただろう、と思っていたが、

読んでみると、患者の周りのひとたちが

(本の中では監護義務者)

試行錯誤して、ときには愛情をもって

接してたことが読み取れる。

ただし、良い例はそうであって、

酷い例は相当酷い。

良い薬のなかった時代に、

本人も周りもトラブルにならないように

工夫した結果が柵の中にいれるという

私宅監置なのだろう。

当時、管理は警察がしていたみたいで、

警察の見回りが平均月2回ぐらいあったものが多くて、

結構見守りがあったことに驚く。

私の通院より多い。

記録は、基本的には決められた項目しか記載がない。

そういう淡々とした記録には

想像の余白がたくさんあり、

この患者はどう言った人生を歩んだのだろう、周りの家族はどんな思いだっただろう、

と考える幅が大きく、

想像を膨らませる。

この本を読み始めて意外だったのは

そういった楽しみがあるところ。

まえがきに、

「90年前の私宅監置、座敷牢の調査報告書を読み通し、感動したと言ったら変だろうか。

お堂の奥の部屋で、鍵も掛けずにひっそりと横たわる男性がいる。時折裸で監置室を出て、村人の好意で食料を分け与えてもらう人がいる。市から一日十銭を支給され草鞋や草履を作って生活している親子がいる。兄嫁、長男の嫁が病者を抱え、大家族を切り盛りしている。福祉という考え方はまだ発達していなかったが、救療

、慈悲の心で皆が寄り添い助け合っていた姿も見える。」

とあった。まさにそう。

あと思うのは、

当時の患者からしたら、

わたしは奇跡のような輝かしい未来を生きているということだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?