#25 縄文マッチョマン

東京大学総合研究博物館で開催中の特別展示「骨が語る人の生と死―日本列島一万年の記録より―」を見てきた。東京大学は我が国の最高学府だけあって、明治10年(1877)のE・モースによる大森貝塚の発掘以来、日本各地で収集されてきた数千体にも及ぶ古人骨が保管されている。かかる展示は、古人骨の実態を通して、祖先たちの時代による変化、生き様、死生観、病魔との闘いなどを紹介することを目的としている。展示解説によれば、ヒューマン・ダイバーシティ(人類の多様性)の本質を捉えなおす機会にしたいとのことである。

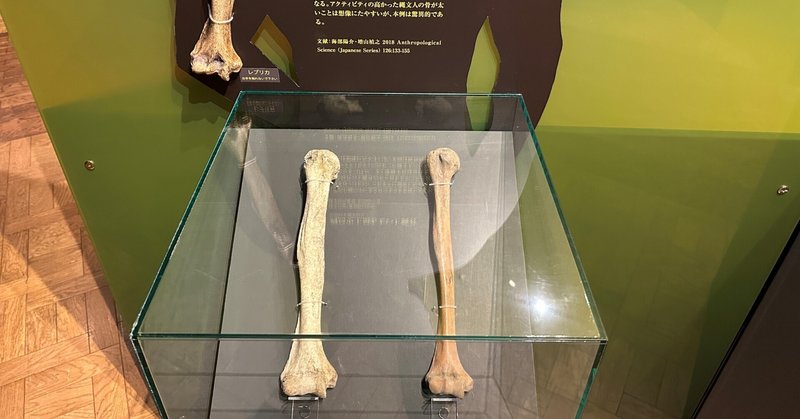

筆者がまず注目したのが、愛知県渥美半島の先端に位置する保美貝塚から出土したという「列島史上最も太い上腕骨」である。展示では保美貝塚を「縄文マッチョ村」と呼び、同時代(縄文晩期)の他の海浜集団に比べても異様に太い上腕骨を持つ集団として紹介していた。余談だが、「マッチョ」とは本来、無感情で力づくな男性の態度というネガティブな含意を持っているそうだが、日本人にとっては単なる筋骨隆々の男性という意味でしかない。ちなみに、保美貝塚の縄文人は、男女問わず上腕骨が太いという。

三河湾と太平洋に面した保美貝塚の縄文人は、伊勢湾や外洋(遠州灘)にまで積極的に漁に出ていたことが出土魚骨の分析などから推定されており、さらには近畿地方の二上山の石器石材(サヌカイト)を入手していたことも明らかになっている。おそらく丸木舟(カヌー)を駆って、どんどん外洋にまで進出していたのだろう。

なお、骨が太くなるのは、発達した筋肉を支えるためであり、概して縄文人の四肢骨は太く頑丈である。下肢骨の断面形が現代人に比べて扁平なのも特徴だが、これは発達しすぎた筋肉の圧力によって扁平になるのである。このような特徴は野生動物に多く見られるものであり、我々の想像を絶するほどに野山を駆け回る生活をしていたことを示している。

では、現代人のボディービルダーの骨が太いかというと、そんなことはない。骨はそのままで筋肉だけがトレーニングによって発達している。骨まで変化するには、十世代以上同じような生態でいることが必要であり、保美貝塚の集団はそのような伝統を持っていたということである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?