生まれ変わったら梶井基次郎になりたい

自分は梶井基次郎の生まれ変わり!と主張する文章をインスタに綴っていた激ヤバ学生時代を持つ私のオタク長文。キモめ。

作品5つくらいについて話します。

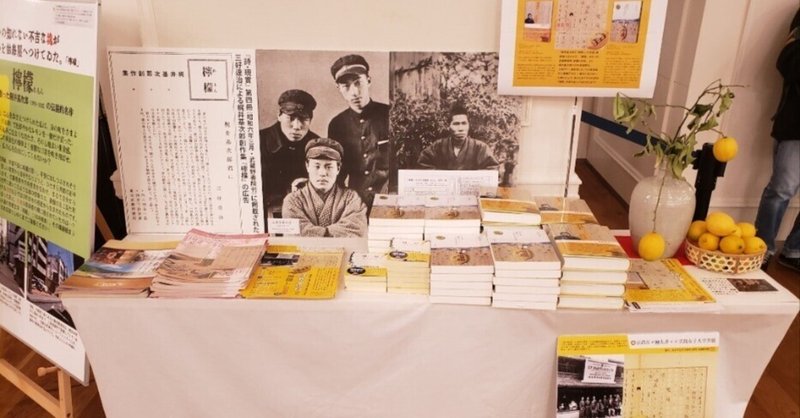

梶井基次郎と『檸檬』

『檸檬』の著者で知られる梶井基次郎。

『檸檬』の認知度がどれほどのものなのか私にはわからんけど、高校の教科書に掲載されるレベルではあるらしい。まともに高校行ってないのでわからん。でもそれでよかった。自分の中で大した立ち位置にいない国語教師が、やる気のない生徒たちに向かって『檸檬』を解説している所を見たら私は教室で泣いたかもしれない。悔しくて。

『檸檬』って、意味わからん、ってよく評されたりしてる短編。

行動だけで物語を見るなら、

○主人公が散歩の途中で檸檬を買って、

○本屋に入って本を積み上げて、

○積み上げた本の上に買った檸檬を乗せて、

○店から出てまた歩き出す

というそれだけ。

それだけの短編小説。

でも、何が凄いか、

何が世間に評価されている部分かっていうと、

些細なことでめちゃくちゃブレていく気分の上下が繊細に詳細に描かれていて、それが辛くて美しいところ。

つまり、主観視点で描かれる主人公の

“感情描写”が凄いってこと!!

檸檬の綺麗な黄色を見て感動して、

実際手に取って凹凸に触れて、

つまりはこの重さなんだな

と、ある種スピリチュアルに、

世界の質量(実態?)を受け取る

恍惚の状態から、

「あの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。」

という社会的な営みに対する理不尽な怒りの感情まで、落差激しく描かれる。

美しいと思って買った檸檬を、爆弾として店に置いてきちゃうのよ。

どうしたんよ。話聞こか?

健康的な人からすればきっと意味がわからない、街を彷徨くなかでの自我の苦しみがここまでの深さで、ここまでの細やかさで描かれているのが凄すぎる。檸檬を美しいと思った瞬間の、ちょっと脳みそ飛んでる感覚、あれを文章にできるのが天才。

『檸檬』の一文目が、

えたいの知れない不吉な塊が、私の心を始終おさえつけていた。

これなのも伝説。カッコいいしわかりやすいし、鬱的な気持ちを“不吉な塊”とするセンス。

史実として、梶井基次郎は実際に檸檬を持ち歩いてたらしくて可愛い。

私だけかも知れんけど、

梶井基次郎の文章を映像とか絵として想像した時、透明感とか爽やかさがあって、うっすら神聖な雰囲気を持ってる。

冬の冷たい水、みたいな。良ない?

『檸檬』に限らず、梶井基次郎の書く恍惚と絶望と怒り、みたいな状態に私はめちゃくちゃ共感があって、その交わらないはずの感情がせめぎ合ってる複雑な心情を描いているのがスゴい。

梶井基次郎がそうやったと言いたい訳ではないけど、躁鬱病で感じる躁状態と鬱状態がすごく近しいから、共感できる。

『檸檬』に加えて『冬の日』『冬の蠅』とかは、そういう主観の感情描写が凄くて、

『ある崖上の感情』『Kの昇天 -或いはKの溺死-』では、主観を飛び出した、世界と自我の関わり合いをめちゃくちゃ綺麗なストーリーにしてるのが凄い。この物語なら、この感覚について伝えられる!すげえ!ってなる。

贅沢な心の闇、『冬の蠅』

『冬の蠅』も、わりと『檸檬』に近くて、でも『檸檬』をもっと暗く暗くしたような短編。病気に苦しんでいて、溺死する自分を思い浮かべて眠りにつこうとしたり、太陽に対して恨み節を言ってみたり、とにかく陰鬱に過ごす主人公。そいつが、街から病室まで帰宅する道中、車で越えないといけない山で途中下車してしまう。半ばやけくそというか、自虐的な散歩を続けて、余計に体を悪くして。そのやけくその数日の間に、病室にいた蠅(はえ)が寒さ&飢えで全滅する。それで主人公は

私にもなにか私を生かし、そして私を殺してしまう気まぐれな条件

があると考える。絶望のダブルパンチ。

めちゃくちゃ苦しい話。

この話で登場する単語で好きなのが、主人公が真っ暗な山道で思う「豪奢な心細さ」。

豪奢(ごうしゃ)って、贅沢とか派手って意味。

「豪奢な心細さ」

“心細さ”に、“豪奢”って修飾語付ける!?

天才すぎるやん!

その自虐的な散歩のなかに、

“苦しむという贅沢”、

“自分を悲劇に追いやる快感”

が含まれているという複雑さ加減。

その表現力。凄すぎる。

私の神経は暗い行手に向かって張り切り、今や決然とした意志を感じる。なんというそれは気持のいいことだろう。定罰のような闇、膚を劈く酷寒。そのなかでこそ私の疲労は快く緊張し新しい戦慄を感じることができる。歩け。歩け。へたばるまで歩け

いやはやカッケェ文章だ。

同時に存在する全て、『ある崖上の感情』

“世界のつくり”とか、

“人間の視点”とかについて

天才すぎる構成で無駄なく書かれた短編。

崖の上から、街の全て(他人の家の窓)を見下ろすのが好きな主人公。窓には、微笑ましい家庭の様子も、ついさっき家族を亡くした家庭の様子も全部が同時に見える。主人公はその崖上のことを、酒屋で盛り上がった殆ど面識のない人間に勧める。ほぼ強制というか、崖上に行ってくれって頼む。主人公は、“そいつが崖上から見ていることを意識”して窓の中(家)で過ごす。実際、崖上にそいつがいるかどうかは別として、「見せたい」「見たい」、「見られている」「見ている」の4つの感覚が、1人の視点の中に同時に存在している状況をめちゃくちゃわかりやすい構成で完璧に書いてる。これマジでスゴすぎる。天才。梶井基次郎って天才。かっこ良い。泣けてきた。終わり方もめちゃくちゃカッコ良くて綺麗。

「彼らは知らない。病院の窓の人びとは、崖下の窓を。崖下の窓の人びとは、病院の窓を。そして崖の上にこんな感情のあることを――」

崖上の感情含め、これが世界の全てなのよ。この“今現在の瞬間の世界”のことを、物語としてキレイにまとまり良く書ききってるのよ!!!!!すごいってマジで

『ある崖上の感情』って、

タイトルからカッコよすぎるし。

焦がれる死に様、『Kの昇天 -或いはKの溺死-』

『Kの昇天 -或いはKの溺死-』は、私が初めて読んだ梶井基次郎の作品。元々は舞台作品として映像で観て、そこから原作者である梶井基次郎を知った。結局、私はこれが1番好き。

死ぬならKくんと同じ死に方が良いってずっと思ってる。

(初めて書いたnoteの記事参照)

主人公は、夜の砂浜でゆらゆら揺れてる不審者ことKくんに出会う。月明かりを浴びて、自分の影を見つめるKくんは、自分自身が影へと移り変わることを願っている。何言ってるかわからんと思うけど、Kくん本人の説明コレ↓

だんだん姿があらわれて来るにしたがって、影の自分は彼自身の人格を持ちはじめ、それにつれてこちらの自分はだんだん気持がはるかになって、ある瞬間から月へ向かって、スースーッと昇って行く。それは気持で何物とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から射し下ろして来る光線をさかのぼって、それはなんとも言えぬ気持で、昇天してゆくのです。

影を見つめてると、魂が抜けていくような感覚になると。でも結局、“こちらの自分”の昇天は完遂できず、毎回“墜落”してくる。(Kくん曰く、体に意識が戻ってくる状態のこと)。

そんな話を聞いていた主人公は、Kくんの溺死を知らされたときに、

「Kくんは月へ登ってしまった」

と感じる。墜落しなかったばっかりに、海へ足を踏み入れてしまっても気づかなかったのでは?と。

砂浜で実際にKくんが昇天を完遂したのかどうかは書かれてなくて、あくまでも、Kくんの話を詳しく聞いていた人間の仮説、という物語。タイトルにある通り、ただの溺死の可能性もある。

めちゃくちゃおもしれーーーーーー!!!!

天才ーーー!!!!

読んだ方がいれば聞いてみたいんやけど、

Kくんが昇天するとき、

舞台版では

月に手を伸ばして昇ってて、

https://amzn.asia/d/2NHG296

絵本版では

直立不動で浮かんでいってる。

わたしが初めてこれを読んだ時は、

腰の部分から攫われるような、

UFOキャッチャーで腰を掴まれた人形みたいな感じで、海を見下ろした前屈みたいな体勢で、月へ退いていく光景が浮かんだけどどう思う?

これどうでもいい話?

物語めっちゃ面白いけど伝わらんかもしれん。

何が好きで、何に共感するかって、

「見ること」に関する思考。

「視ること、それはもうなにかなのだ」

梶井基次郎の作品の中で、「見ること」に関しての思考が書かれてるもの、結構ある。

喬(たかし)は風にそよいでいるその高い梢(こずえ)に心は惹かれた。ややしばらく凝視(みい)っているうちに、彼の心の裡(り)のなにかがその梢にとまり、高い気流のなかで小さい葉と共に揺れ青い枝と共にたわんでいるのが感じられた。「ああこの気持」と喬は思った。「視ること、それはもうなにかなのだ。自分の魂の一部分あるいは全部がそれに乗り移ることなのだ」

木の葉っぱを見ているうちに、自分の心も、その葉っぱと一緒に揺れている(もはや葉っぱそのものになっている?)感覚になる主人公。

『Kの昇天』のKくんもそう。

自分からの脱出に対して、「見る」という術を使ったのよ、梶井は。

自分からの脱出って、ほぼ自殺。

一緒にしていいものかわからんけど、私の「推しを見る」って行動はそういうことやと思ってて、だから、「推しを見る」って、軽く自殺。

Kくんは影を「阿片の如きもの」って言う。

阿片って、アヘン。麻薬。

マジそれな。

その他

『桜の樹の下には』とか『交尾』とかドーパミンだくだく系の激アツ短編もあるし、何もかも素晴らしくて書ききれない。

梶井基次郎作品は全てが短編なので、単行本1冊買うだけで名作は大体網羅できてしまいます。是非買ってください。梶井は、短編を20編くらいしか世に残していません。

こんなに天才やのに!?

元々『檸檬』は『瀬山の話』という長編の1部で、これの全編が完成する前に、梶井は肺結核で亡くなった。1932年の3月に、31歳で亡くなるんやけど、人生初の原稿料を受け取ったのは同年の1月で、亡くなる2ヶ月前。死後、どんどん評価上がっていったタイプ。そんなん可哀想すぎるやん。117歳まで生きててくれたら梶井と結婚できたのに…

あと、夏目漱石が好きすぎて、梶井漱石で名乗ってたらしい。かわいい。だから私も全SNSで「かじー」を名乗ってる。「梶井」にしちゃうと逆に偽名感があるから、あくまで本名が梶井で、そこから派生させての「かじー」ですよ感を醸してる。きしょ人間。

ネガティブな自意識過剰の短編ばっかり紹介してしまったけど、そんな梶井が書くからこそ、前向きな終わり方をするストーリーには心が熱くなる。

最後の紹介

生活の手紙『橡(とち)の花 -或る私信-』

人に宛てた手紙。いわゆる書簡形式の短編。主人公の友達に、リストカットをしたやつが登場して、主人公はそれを手紙の上で“不健康な皺”と表現する。カッコ良。不健康な皺やて。シワ。文才ありまくりやん。で、「死んでやろうと思うときがときどきあるんだ」と聞いて、主人公は家に帰ってから熟考して、自分にもそんな瞬間があったことを思い出す。自分の顔が醜いと知った時、家に南京虫が湧いた時、筆記帳の使い始めで字を書き損じた時。全部をやめたくなる気持ちがわかると。

その出来事から、主人公はこんなことを手紙に書く。

大切に使われよく繕われた古い器具の奥床しさを折があれば云って見たいと思いました。ひびへ漆を入れた茶器を現に二人が讃めたことがあったのです。

2人で褒めた修繕済みの茶器の奥ゆかしさを、また共有したいと考える主人公。

こんなに優しい文章ある?

よく思い返す文章。覚えておきたい価値観。

おわり

石碑巡りとか、京都の聖地巡礼はしたけど、

お墓へ行く勇気はまだありません。

わりとすぐ行ける距離なのに。

恥ずかしい。照れる。

生きてるうちに、梶井基次郎をもっともっと評価したかったなあ。

ただ散歩してるだけで不吉な塊に押しつぶされそうになったり、檸檬の黄色や肌触りに泣けるほど感動したり、コントロール不能な感情があることを文章にしてくれて。じっと見ているうちに自分が消えていくことを、月へ昇る、と表現してくれて。私もその気持ちわかります、ありがとうございますって伝えたかった。

伝えられなくて悲しい。

青空文庫にて全部無料で読めます

『檸檬』

『冬の蠅』

『Kの昇天 -或いはKの溺死-』

『ある崖上の感情』

『橡(とち)の花 -或る私信-』

最後までお読みいただいた方、

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?