個人誌と詩集制作について(峯澤典子の場合)

これまでに、詩の教室や講演などでお会いした方から、詩集を作ることについて、こう聞かれたことが何度かありました。

「峯澤さんはどんなタイミングで詩集を作ろうと思ったのですか」

「一冊、二冊、三冊……と詩集を刊行されていますが、次の詩集を作ろうと思うきっかけのようなものはあるのですか」

「どんなふうに詩集を作ってきたのですか」

など……。

そのように「他の人の詩集制作について参考までに知りたい」と思う方は意外と多いのかな……と。

昨年第四詩集『微熱期』を、3月には詩誌『hiver』を刊行したばかりということもあり。

自分の詩集作りについて、少し書いてみたいと思います。

2008年に第一詩集『水版画』を出したときには、私も、次の詩集をまた作れるとは、想像もしていませんでした。

自分にとって、詩作は一回一回の「一度きり」があるだけで、書くことで積み重なるものは本当はなく、書き終わるたびにまたふりだしに戻るので、2冊目がとても遠いことのように思われたということもあります

(それはいまも、いつも、感じていることですが……)。

けれど、これまでに4冊の詩集を編むことができました。

詩を書く方のなかには、さまざまな媒体や同人誌に書いてきた詩篇が溜まってきた時点でまとめる方も多いのかな……とは思うのですが。

私の場合は、「言葉が次に進む方向」を確認するために、そろそろ詩集を作ろうかな……と思ってきた気がします。

詩集は、その「想像=夢」の一冊の先にあるはずの、次の書き方へと進むための、やわらかな「足場」なのかなと。

つまり一冊の詩集を作ることで、現在の自分の詩のかたちと、次に実現したいことが、自分のなかで少しずつ明らかになってきます。

なので、数年に一度は、言葉の進む方向を確認するために詩集を作ろうかな、と思っています。

自然と、ではなく、意識的に。

ただ、さまざまな媒体に書いたものを集めただけでは、各篇の言葉の音も色も雰囲気も向かう場所もバラバラですし、前の詩集とあまり変化がないとも感じています。

だから、新たに詩集を作るときには、その想像上の一冊が求めるものによりしっくりとくる作品を書き足します。

具体的には……

① 前の詩集の刊行後から数年の間(3~4年間くらい)に書いた詩のなかから、次の詩集の数か所のポイントになりそうなものを数篇選びます。

仮の骨組みとなる素材を選ぶように。

② そして、一冊を貫くテーマや流れのなかにそれらを点在する木のように配置します。架空の町の地図を作るように。

③ その柱となる詩篇と詩篇を結ぶために、作品を書き足します。

一冊分に相当する詩篇が集まったところで、一冊としての構成を再度考えます。

④ 作品の並びを変えたり、ときには初めに置いた柱となる一篇を削除したり、また別の詩を書き足したり…。

全篇を通して読んだときに、違和感を感じなくなるまでそれを繰り返します。

(似たような詩や、あまりに世界観の異なる詩は、自分が気に入っていても外します。なるべく自分以外の人が読むことを想像して読む)

⑤ 予算と版元を決め、具体的な本の制作に入ります。

版元によっては、編集者と一緒に、作品の並びや作品数を再検討します。

私の場合は、「いつか次の詩集を作ろう…」と、自然と詩集ができる機会を待つのではなくて、意識的に「〇年に一度は作ろう」「来年、作ろう」と思わないと、詩集はいつまでも作れない気がしています。

逆に「作る!」と決めてしまえば、制作費や作品数などもなんとかなると思っています……。

これまでは、4~5年に一冊というペースが、自分の言葉の成熟や転換を知るにはちょうどよかったのですが。

でも、いまは、もう少し短い期間で作るのも、作り方や視点が変わって面白いかなとも思っています(まだ想像のなかで……ですが)。

そして、私にとっては、次に進む方向を知るための柔軟な「足場」である詩集と詩集の間をつなぐ、「つかの間の滞在地」として、「個人誌」があります。

個人誌は、詩集よりもいろいろとより気軽に試せる実験の場、とも言えるかもしれません。

さまざまな媒体や同人誌にゲストとして1篇だけ書くときと違って、好きなだけ、好きなかたちで何篇でも書けるのが個人誌の良さだと思いますし。

集中してある程度まとまった数の詩を書くと、次の詩集へと流れる自分の書き方やテーマや、変えられない囚われ(いい意味でも悪い意味でも)なども見えてきます。

なので、ここ数年は、一年に一度、個人誌を作ってきました。

第四詩集『微熱期』のときには、その数年前に、文庫本サイズの『glass』、二つ折のリーフレットタイプの『BLUE PERIOD』という個人誌を作ったおかげで、そこに載せた数篇が、一冊の詩集を編むうえでのいくつかの呼び水になったかな…とも感じています。

逆に言うと、『微熱期』の場合は、のちに一冊の詩集のなかへと集めるための部品として個人誌を意識的に先に作りましたし、どこかの詩誌に1篇を書くときにも、その「想像」の一冊のなかに入れられるように、と前もって想定して書きました。

個人誌で掘り起こした言葉の水脈に沿って少しずつ歩き、詩集という、まっさらな、より広い海岸にまで辿りつく、というイメージでしょうか。

この3月に発行した個人誌『hiver』についても少しふれますと。

この詩誌は、私にとっては、初めて!自分以外の詩の書き手にも御寄稿いただいた記念すべき一冊です。

(糸井茂莉さん、髙塚謙太郎さん、時里二郎さん、十田撓子さんという、ストイックなまでに、それぞれに独自の言語の世界を紡ぐ、素晴らしい書き手のみなさまに……!)

同人誌のゲストとして書くときとはまた違い、自分の詩作にとって貴重な発見や刺激を与えてくださる詩の書き手を自分でお招きする…ということで、いつも以上に緊張もしましたし、その分、ほんとうに充実した詩作の時間になりました。

(詩を読み、書くことの楽しさを久しぶりに深く味わいました!)

私は5篇書いたのですが、この4人の方々からよい影響を受けたからこそ書けた詩篇ですし、今後の私の詩の方向を示す作品になったかな、とも思っています。

私はいま、たとえば、花びらと花びら、花びらと人肌、人肌と人肌、物と物の「おもて」と「あわい」にある、あるいは、言葉と言葉の「おもて」と「あわい」に浮かび、沈むほのかな翳りや湿り、そしてあかりや香りにとても興味があります。

光と影(闇)、清と濁というわかりやすいコントラストではない、ふれると消えるような幽かなあわいに。

そして、それらを写し、映し、移せるだけの息遣いや色や音をこれから探しに行きたい……と願っています。

この『hiver』は、そんな願いの始まりの滞在地になってくれたのでは、と実感しています。

単なる詩誌ではなく、「時間と場所が幾層にも重なる一冊の本」「圧倒的な詩集」とお呼びくださる方もいる『hiver』。

私の詩のかけがえのない活動の一つとして、お読みいただけましたら嬉しいです。

いまはまだ遠い幻である、次の一冊のかたちがゆっくりと浮かぶまでの、夢見るような時間の「滞在地」として……。

詩誌『hiver』についてはこちらの記事にも書きました。

【詩誌『hiver』の御購入先を下記にまとめておきます】

◆峯澤典子の通販ショップBOOTH→こちら

たくさんの方にお読みいただいたおかげで、BOOTHの在庫はなくなりました。

この詩誌を大切にお読みくださるお一人おひとりにお求めいただけましたこと、心より感謝いたします。

ほんとうにありがとうございます。

引き続き、

七月堂古書部さん、葉ね文庫さんでご購入いだけます。

◆七月堂古書部オンラインショップは→こちら

※七月堂古書部の店頭にも並んでいます。

◆葉ね文庫さんのサイトは→こちら

5月21日(日)に開催される

文学フリマ東京でも販売します。

このときにこの詩に出会う、という一期一会のご縁を大切にしたいため、再版はせず、いまある在庫のみの販売となります。

私自身がいま一番読みたかった詩、詩誌。

そこに書きたかった場所。

この機会にぜひご覧いただけましたら幸いです。

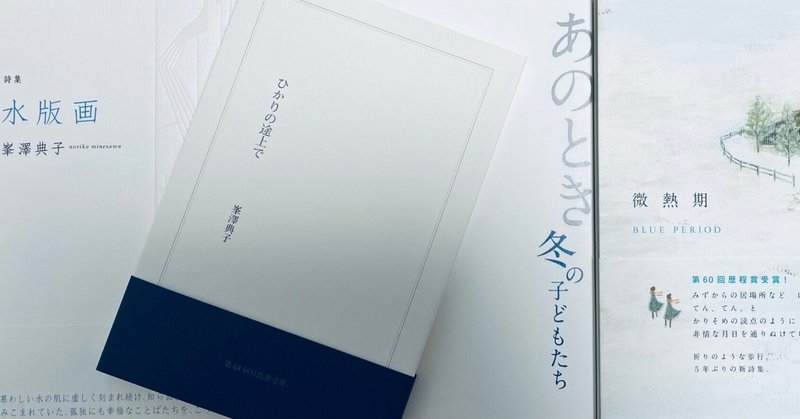

私の第二詩集『ひかりの途上で』と第三詩集『あのとき冬の子どもたち』は、七月堂さんで新本を定価でお求めいただけます。

『ひかりの途上で』→こちら

『あのとき冬の子どもたち』→こちら

第四詩集『微熱期』についての記事: