犬も歩けば介護予防⑧ おうちで運動

いぬトレ!➀~⑦

おうちでできる運動で、犬の介護予防をめざします。

シニア犬だけでなく、若い頃から行うとよい運動です。

シニア犬はヘルニアや関節痛などの症状がある場合もあります。

病気や、痛がる様子のあるときは動物病院で診察してもらい、獣医師の診断の元で無理のない運動を行ってくださいね。

雨天が続く季節や、お散歩であまり歩けなかった日に、これらをプラスしていくと運動不足とストレスの解消にもなります。

おやつを使って意欲アップ、ゲーム感覚で楽しく♬

愛犬といっしょの楽しい時間になりますように。

ご紹介するのはおうちでできる犬のトレーニング、いぬトレです。

シニア犬の食欲減少は運動不足が原因の場合もあります。特に寝たままの生活の子に起こりがちです。

ほかに、運動不足が昼夜逆転や夜鳴き、身体の痛みを引き起こすことも。

筋力が落ち、運動ができない愛犬にも使える動きがあります。

そんな時期の子には運動⑦を試してみてくださいね♬

始めようと思ったときが、始めどきです。

「もう遅いかも、まだ早いかな」は一掃して、その日から。

愛犬とのコミュニケーションをより深く、いつか振り返った日に愛犬にしてあげたことでなく、愛犬からもらった楽しい記憶としても残ります。

また、運動を通して愛犬の新しい一面を知る機会に。3分でも、1つの項目だけでも、地道に行った運動は確実に筋力に働いています。

運動の前に

★足がすべるのはきけん!パズルマットやヨガマット、リハビリマットなどの上で行ってください。

★ケガ予防のためにも、身体を冷やさない状況をこころがけてください。足先を人が触って温かいかどうかは目安のひとつになります。

運動前に身体を温め、マッサージを行うことは効果を上げますが、指導の元で行うことをおすすめします。

★スローな動きで深奥筋を使う。

★左右、前後両方を行うことでバランス。

★はじめは2回から。1回3~5分など、少ない回数や短時間で「飽きる・疲れる」前に止める。

★おやつや明るい声かけで、愛犬のやる気をアップ!

「飼主が楽しい」ことも大事です♬

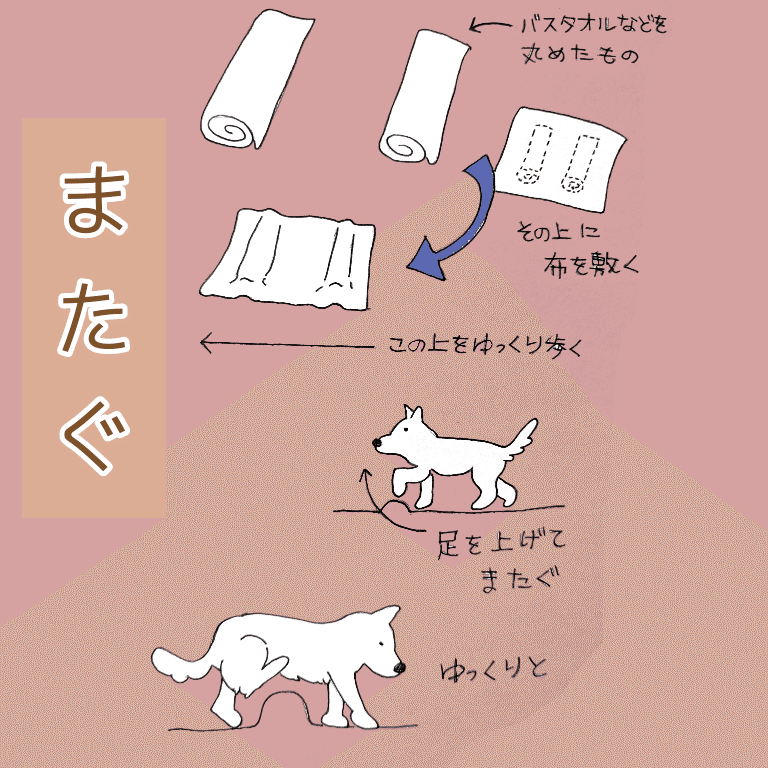

➀またぐ

小型犬から大型犬まで、体格に合った高さに調節して行います。

人でも、歩行時に思ったより足が上がっていないことは加齢とともに起こりがちです。段差でのつまづき、転倒の予防にもつながります。

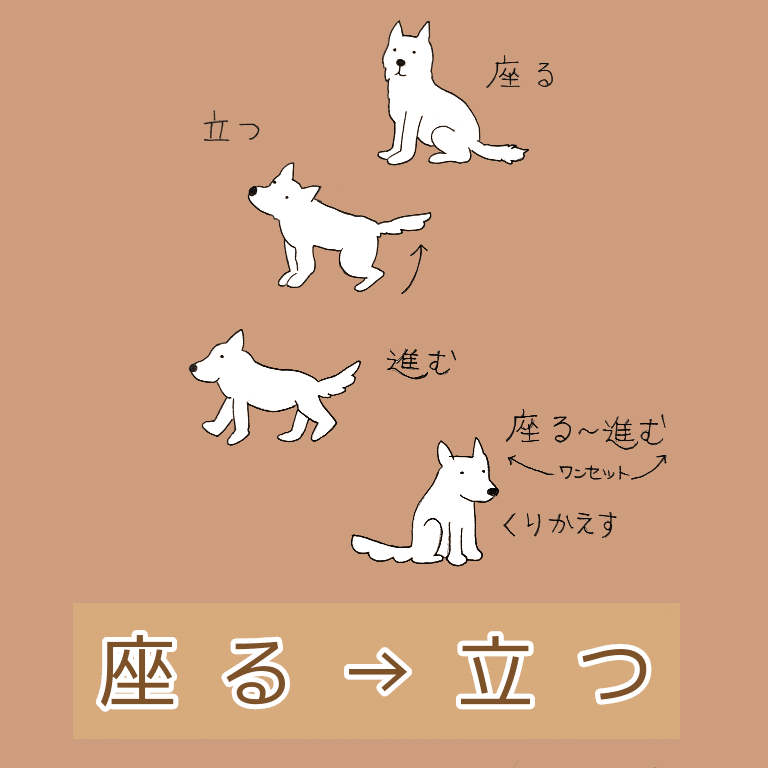

②座る→立つ

スクワットの動き。座る、立つのコマンドはしつけだけでなく、老化予防の効果につながります。若いうちから、老化を見越した運動をさせることは重要です。

座る姿勢でひざが横に流れる子もよくいます。歪みではありますが、犬自身が痛みが少なく楽な姿勢のためにしていると思われます。

整体では調整していきますが、おうちで矯正を行う場合は整体士の指導の元が安心です。

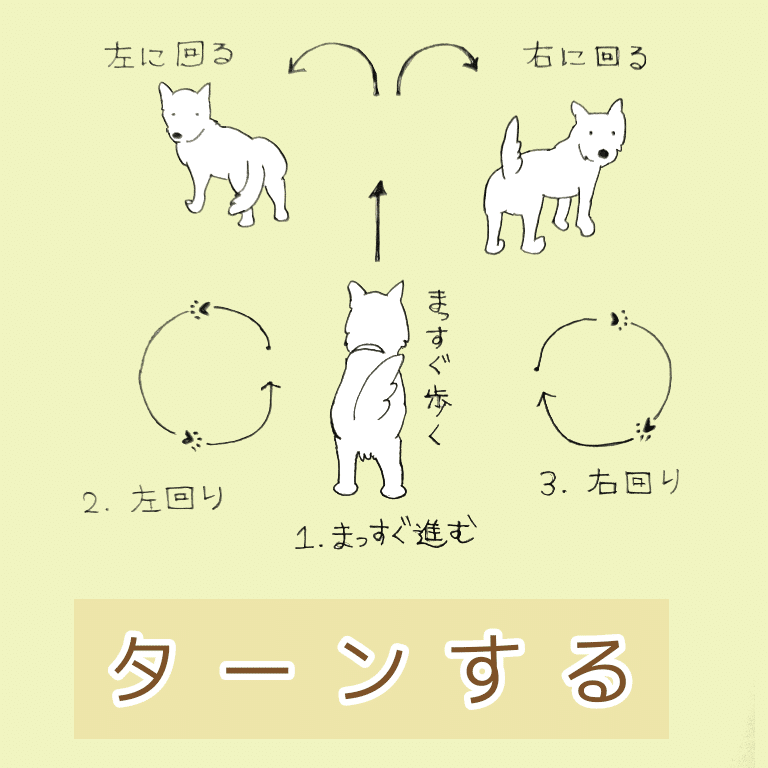

③ターンする

シニア期になると小回りが苦手になっていきます。室内でも歩く方向を変えるときに、大きく回るようになり、家具や壁とのぶつかりが起こります。

また、「ターンする」という動きに関して言えば、認知症と混同されがちな行動としての旋回運動があります。

痛みのある足をかばうように歩くために、足先を地面に着ける時間に左右差が生まれます。それにより舟が旋回するときのオールの動きに類似した、身体が旋回していく動きが生まれます。

旋回運動や、家具などに突っ伏して起こる立ち止まり行動を、認知症と決めつける前に身体のメンテナンスを丁寧に行うことが必要です。

関節炎と認知症では、飼主の受けるショックやいっしょに暮らしていくことへの気持ちに大きな差ができることが往々にしてあります。

老犬ホームへの入居を考えるきっかけにもなってしまう認知症だからこそ、的確な判断と情報を飼主さんに提供できるとよいと思います。

大回り、旋回運動ともに、同じ方向にばかり回るように身体がくせづいていきます。③のターンする運動を、左右両方行うことで偏っていく動きを調整します。

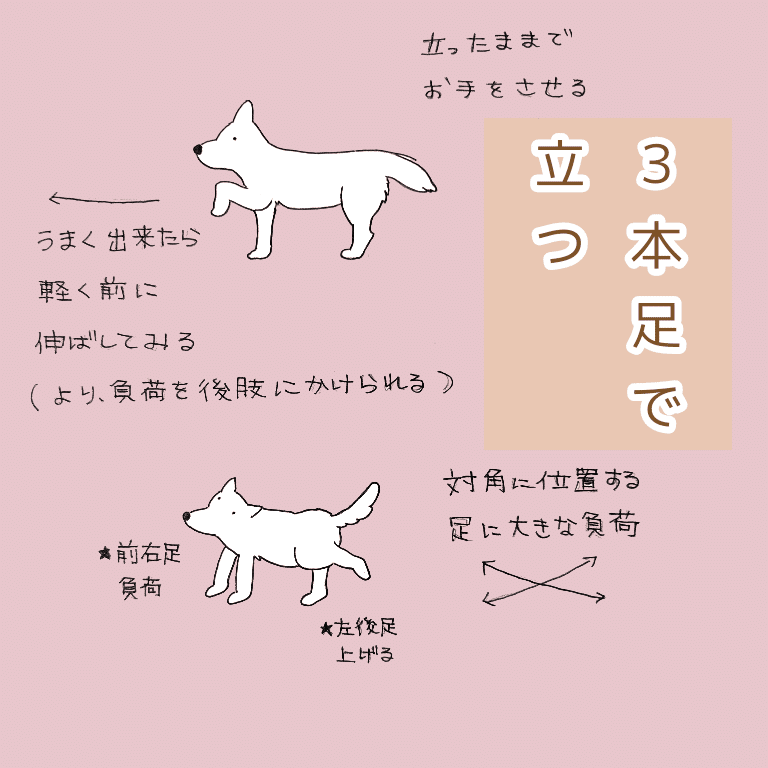

④3本足で立つ

足を前に伸ばす動きを嫌がるようであれば無理はしません。どの運動でも、愛犬に行う前に自分自身がまず同じ体勢になり、同じ動きを実際にしてみることは非常に大事です。

今している運動によって、どんな場所に負荷がかかっていくのかも体感できます。

自分の方ができていないことに気付かされることもあるので、無理な動きでケガをすることのないように注意してください。

四つ足の全部でそれぞれ順番に行います。左後ろ足なら右前足、左前足なら右後ろ足と、対角に位置する部位に負荷をかけられます。

下の写真はトレーニングのための道具を使って運動中のごん太くんです。

運動例のための紹介写真です。

実際に使いたい場合は自己流ではなく、指導の元で行ってください。

運動時の姿勢、身体の使い方を正しく見てもらうことで効果を得られます。

衰えやすい後ろ足強化のために、バランスディスク運動をしているところ。

前足を乗せることで、後ろ足に負荷をかけています。

下の写真(左)で、しっかりと後ろ足の筋力が使えている様子が伝わるでしょうか。重心をどの部位にどうかけていくかで、犬の筋力トレーニングを考えます。

上右側の写真は、おやつが欲しいあまり、バランスディスクに乗ったままお手をするごん太くんです。

自然な行動により、3本足で立つ姿勢になりました。さらに負荷をかけることに成功しています。

自発的な行動を成功体験させることはシニア犬の自信になり、生きる意欲にもつながります。

こんなときこそ、ほめるタイミング!心からほめてあげてください♡

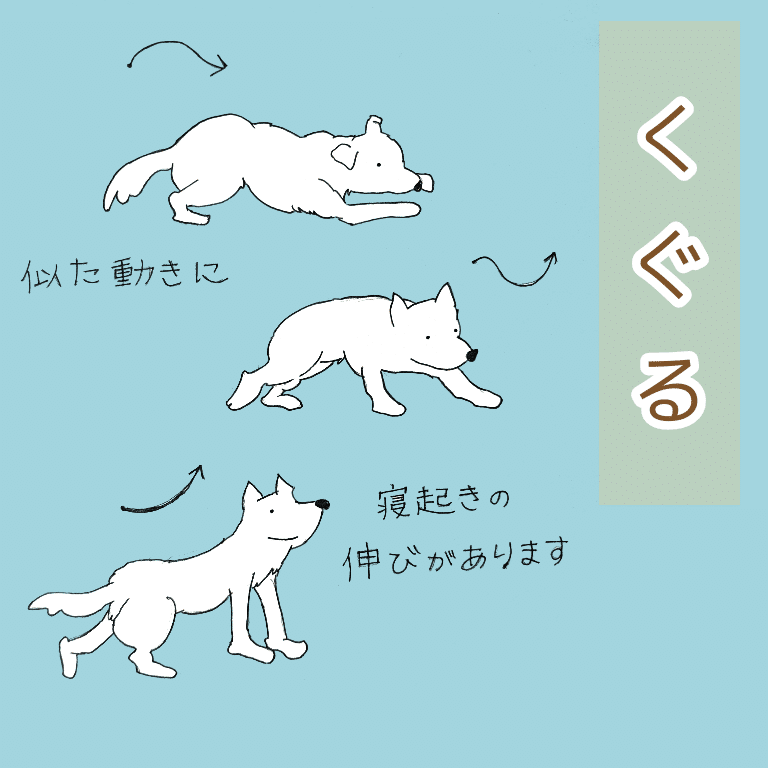

⑤くぐる

シニア犬にこそ、してほしい動きです。自然に行うこの動作、高齢になるほど、見かけることが少なくなっていくことに、飼主が気付かないことも多いです。

飼主さんの足でバリケードを作り、その下をおやつで誘導しながらくぐらせます。道具を使わずに行えることで、思い立った今日から始めることができます。

ごん太くん、顔が本気です。

犬のリハビリ運動のための道具はたくさん売られていますが、段ボールやラップの芯など日常あるものを工夫してできる運動もあります。専用の道具がモチベーションを作るなら、それもよいと思います。

やってみようかな…で1年を過ぎるより、今日やってみることで変化を起こせます。

上左側の写真は、とてもよい動きでほれぼれします。

背骨や腰などにヘルニアなどの症状が見られ、痛みがある場合は控えた方がよい動作です。そういったときは疼痛緩和も行ってくれる犬の整体士に頼みましょう。

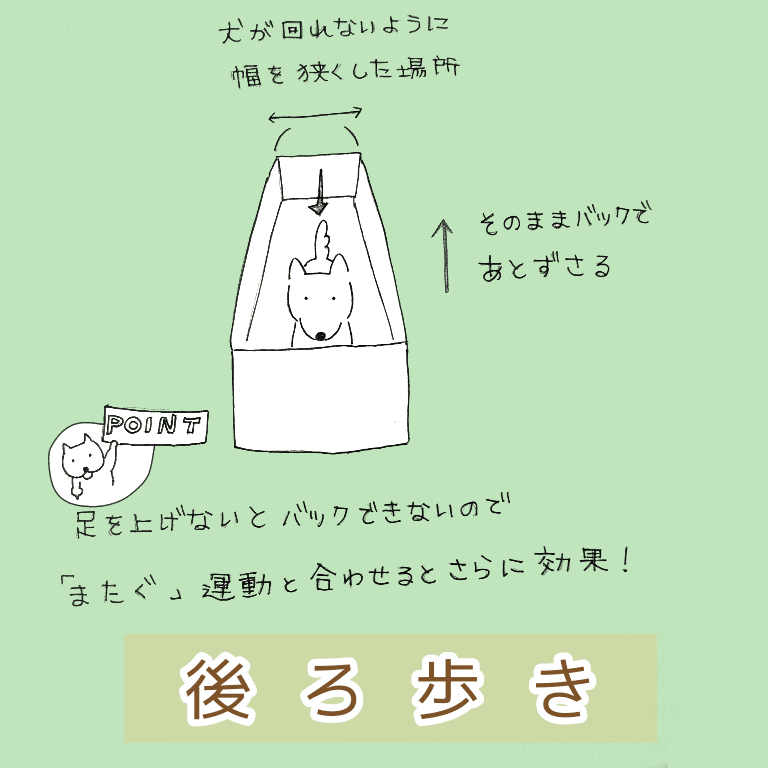

⑥後ろ歩き

➀のまたぐ運動と合わせて行います。

シニア犬になると目立ってくる、立ち止まり行動の予防に。足を上げにくいことで後退ができない場面は多いです。

かかとの落ちているシニア犬も多く、メンテナンスが必要な箇所でもあります。介護予防⑥の姿勢でお伝えした写真撮影で犬の身体変化を把握しましょう。

犬も老化では、筋力が「落ちる・縮む・減る」が起きています。

➀~⑦は筋力を維持・強化していくための効果を持つ運動です。

上は後ろ歩きの写真。これでは分かりにくいので動画も載せておきます。

おうちで後ろ歩きをさせている際の、無音声の5秒動画です⇩

https://youtu.be/KVKb0GAVe3U

ほかにも段ボールで道を作ったり、廊下などの幅の狭い場所を使うなど、工夫をしてみてください♬ 床面で足がすべらないようにしておくことはここでも必要です。

誘導用のおやつ

ごん太くんの誘導用おやつは、夏ならキュウリ、トマト、梨、ゆでたまごなど。冬なら大根やカブ、じゃがいもなど。

水分も同時に摂れるため、保水効果を得られるので、ちょっとした運動時の誘導に使っています。また、量には注意をして与えています。

しっかりと運動をさせたいときには、クッキーなどのふつうのおやつも使っていますが、どれも食材の質の良さを重視して選んでいます。

上の右側の写真はおやつにはしゃぐ、ごん太くんです。バランスディスクに乗ったまま、小さくジャンプしています。若々しい!

使う道具にはふだんから慣れておく

バランスディスクをクッション代わり、枕のようにも使っているごん太くんです。

バランスディスクを初めて見るときに、「これはトレーニング用品だ」と犬は理解していません。小型犬にはかなりの大きさでもあり、さらにゆらゆらと揺れるバランスディスクは、犬に恐怖感を与えることもあります。

対策にはふだんから置いておく、近くでおやつを与える、飼主自身が使うなどを少しずつ。バランスディスクやトレーニング用品に限らず、道具を使うときにはまず、犬に慣れてもらうことから始めます。

ソファや車に愛犬を乗せるときの台、介護用の高反発マットなどもシニア犬になってからではなく、若い年齢のときから使っておくことも、シニア期への移行をスムーズにする秘訣です。

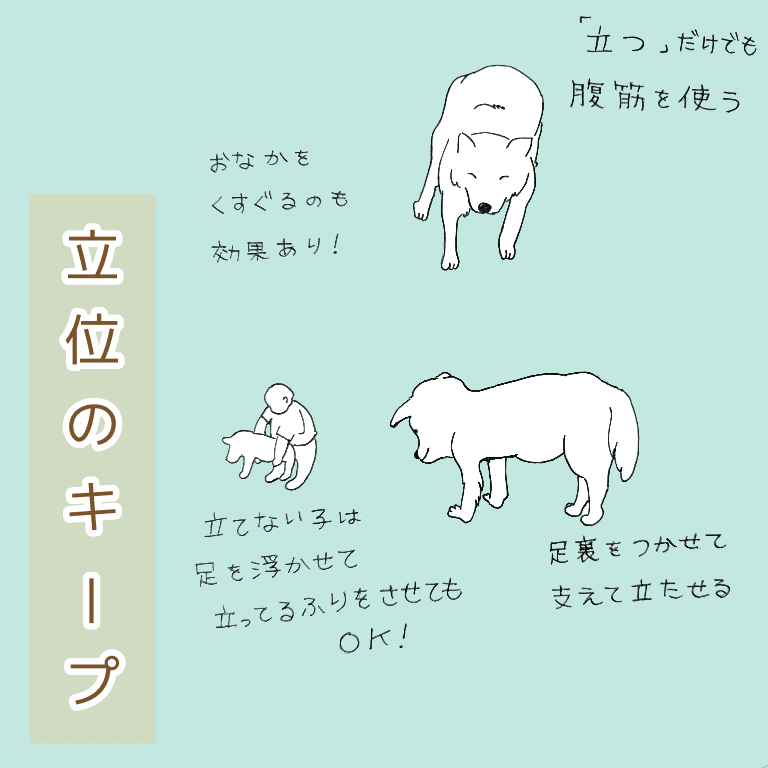

⑦立位のキープ ~寝たままの生活の子に

寝たままの生活に入り、愛犬に運動をさせられないとき。飼主さんのサポートでいっしょにできる運動があります。

下のイラストにある運動のほかにも、寝たままライフの子にできる運動を2つご紹介します。

➀クッションなどで支えてフセの体勢にした愛犬に、おやつの誘導を使って顔を自力で上げさせる、左右に動かすなどの動きをさせる。

②おやつを愛犬の口から少しだけ離した場所に持ち、愛犬に自ら舌を出させる。

これらは重要な運動です。

口腔の筋肉を動かせることは、食べること=生きることに直結しています。

そして、寝たままの生活にあるシニア犬は口の動きが衰えていくことが実に多いです。嚥下にも影響していきます。

ささいな日常動作も、シニア犬にはすべてが老化・介護予防です。

同じ意味で「吠える」ことも口周りの運動になります。

身体をなにかにもたせることなく、自立した体勢を取らせることは、心身両方に働きかけるスイッチのようなものを作動させます。

愛犬が自身の筋力で立てなくてもよく、飼主さんのサポートで犬自身が「立てている、歩けている」気になれれば成功です。

身体への効果だけでなく、気持ちのめりはりや気分転換を愛犬にあげられます♬

注意点は、飼主さんの腰痛です。愛犬のサポートをするときは概して中腰になります。これを毎日続けていると腰の痛みで介護自体が困難になることがあります。

背筋をつける、ストレッチするなどができればよいですが、介護中は多忙と疲れでむずかしいことが多いです。

運動のサポートや介護中は腰痛になりやすい、ということを事前に知っておくだけでもなんらかの対策になり得ます。

ふつうのこと

➀から⑦の運動が、愛犬が当たり前にしていた動きであることがポイントです。当たり前がそうではなくなっていくことが、老化であり、要介護の生活です。

地道に行う運動の効果で、愛犬の気持ちが明るくなり、身体が楽になる。それに伴い、夜鳴きの予防や排泄のお世話が楽になることで、飼主さんの負担が少なくなる。

シニア期を穏やかに過ごすこと。介護が楽で楽しくなること。愛犬と飼主さんが日常のままでいられることに、これらの運動がプラスに働く力になれればよいなと思います。

分かりやすい♬おもしろい♬役に立つ♬「愛犬おうち介護note.」をお伝えしていきます!