初めて作家を見た日【エッセイ】

村上春樹『風の歌を聴け』の中で、主人公に鼠が、なぜ本を読むのか、と訊ねる場面がある。この後に続く会話は印象的だ。「生きてる作家の本は読まない?」と訊ねる鼠に、主人公はこう答えるのだ。

「生きてる作家になんてなんの価値もないよ。」

私は十八歳のときに村上春樹の小説に出会うが、それまで、作家の価値について考えたこともなければ、作家を生きているか死んでいるかで分類したこともなかった。スタイリッシュな作風の『風の歌を聴け』を読み進めていく中で、当時の私が最初に衝撃を受けたのは、このような、新しいものの見方だった。

生きている作家と死んでいる作家では、何が違うのか……。

私はこの部分に、何か文学についての重要なヒントが隠されているのではないかと思い、しばらく考えてみたが、表面がつるっつるの私の脳みそではなんの解答も浮かばなかった。せいぜい私が思い付くことは、死んでいる作家と生きている作家の大きな違いは、死んでいる作家には会えないけれど、生きている作家には会える、という誰でも思い浮かぶ当たり前のことだった。

純文学を好んで読んでいた私にとって、作家は昔から憧れの存在だった。けれども、会うことができるとは一度も思ったことはなかった。あの頃、作家は日曜の夜に『Ryu's Bar 気ままにいい夜』というテレビのトーク番組の中で見るものだった。しゃべったり、笑ったり、沈黙したりしている村上龍や、ゲストで訪れた山田詠美らを見て、アイドルを見詰めるように、私はテレビを置いた六畳の部屋で、ひとり静かに胸をときめかせたものだった。

だから、あの日、下北沢の本多劇場のロビーで、私は生きている作家に出会えるとは思っていなかったのだ。

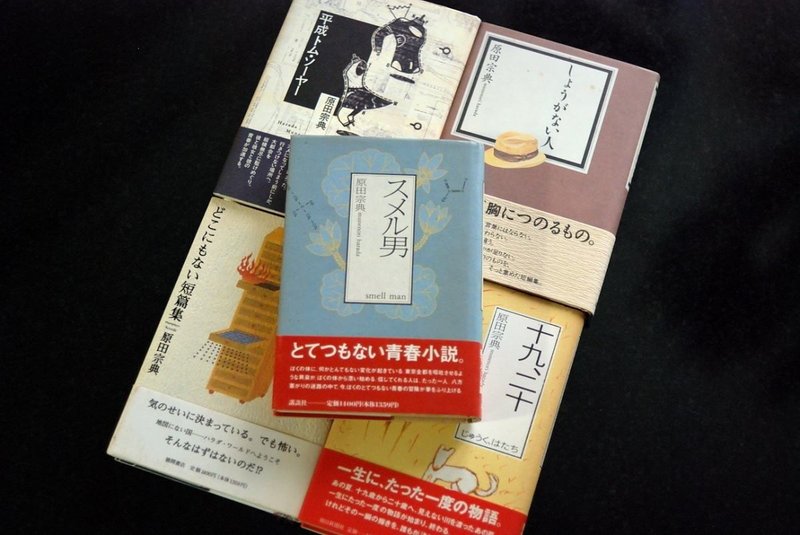

小劇場で演劇を観るのを趣味にしていた頃、私は東京壱組という劇団を知った。この劇団に興味を持った理由は、脚本を担当しているのが原田宗典だったからである。第八回すばる文学賞を受賞し、1989年に書き下ろし長編小説『スメル男』を発表。私はその作品を読んだことがきっかけで、注目するようになった。ものすごく面白い小説だった。コピーライターの経歴に裏打ちされたきらりと光る言葉のセンス、さりげなく技巧が凝らされた文章、予想外の展開をみせる物語。『スメル男』は、あの時代にぴたりと嵌まる異色の青春小説だった。それからは、小説が発表されれば、私は追いかけるように新刊を買っていた。東京壱組は、その原田宗典が座付き作家をしている劇団だったのだ。

この日、私が観たのは『火男の火』という芝居だった。芝居は熱かった。後ろの席であるにもかかわらず、役者たちの声がしっかりと届く芝居だった。カーテンコールの後、座長の大谷亮介の口上が面白く、私はげらげらと笑った。

芝居が終わり、座席に座ったままアンケートの記入に夢中になっていたら、いつの間にか周りに人がいなくなっていた。私は人影がまばらなロビーに降りて、ふと物販コーナーに目をやった。

そこに、ぽつんとひとりで作家はいた。

文芸誌に載っていた写真で顔は知っていたので、すぐにわかった。

生きている本物の作家、原田宗典だった。

作家は、自著を前に並べて、売り子をしていた。私は緊張しながら、本を選ぶ素振りで近付いていった。自分のすぐ目の前にあの『スメル男』を書いた作家がいる。そう思っただけで私の胸は高鳴った。思い出に一冊買おうと思った。『十九、二十』『しょうがない人』『平成トム・ソーヤー』など、お気に入りの本はすでに持っていたので、私は最新刊だった『どこにもない短篇集』を買うことにした。おずおずと本を差し出すと、「ありがとうございます」と静かな声で作家は言った。そして作家は、たった今、私が買い求めた本に、サインを書き始めたのだった。それだけでも私には望外の喜びだったが、作家はサインの右下に朱肉を付けた落款を押しながら、「今日は楽しんで頂けましたか?」と声を掛けてくれたのだ。緊張していた私は、ただ「はい」と答えるのが精一杯だった。私は初めて作家に会った、サインをもらえた、しかも、向こうから話し掛けてくれた! 下北沢の雑踏を駅へと向かいながら、私は高揚した気分で、さっきのやりとりを何度も頭の中で再現したのだった。

その後、私は何人かの作家をこの目で見る機会を得てきたが、原田宗典さん(一度でも会ったことがあれば、次からはさん付けである)が最初にお目にかかれた作家であったことを幸いに思う。私の「生きている作家」の基準が、とてもいい形で定着したと思うからだ。

最初の話に戻る。『風の歌を聴け』で、「生きてる作家になんてなんの価値もないよ。」と言った後、鼠に「何故?」と訊かれた主人公は、その後こう答える。「死んだ人間に対しては大抵のことが許せそうな気がするんだな。」

主人公の「ぼく」は、なぜ、許せそうな気がする、と思ったのだろうか。

おそらくだが、死んだ作家は、この後どれだけ年月が経とうと、読者を裏切ることはない。どんなに誉められようが、どんなに酷評されようが、新作を書くことも、作品に手を入れることもできない。村上春樹は、主人公の「ぼく」を通じて、死んだ作家を、そういう意味で気の毒に思う気持ちがあったのではないだろうか。作者の死後も、永く読み継がれる作品には、強度がある。それらの名作を残した作者への敬意の裏に、それで確定してしまったことへの憐憫の情が、たくし込まれている気がするのだ。

私はつるっつるの脳みそで、そんなことを最後に思った。

〈今回登場した図書リスト〉

『風の歌を聴け』村上春樹 講談社

『スメル男』原田宗典 講談社

『十九、二十』原田宗典 毎日新聞社

『しょうがない人』原田宗典 集英社

『平成トム・ソーヤー』原田宗典 集英社

『どこにもない短篇集』原田宗典 徳間書店

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?