ゲーム企画書の作り方、制作の参考例。考え方 Vol.2。【ファンタジーRPGの例】

ゲームの企画書、作り方、考え方の第2弾です。

今回はスマホのRPGを題材とした企画書設計になります。

前回はホラーアクションでしたが、今回は良くあるファンタジーRPGを題材にしています。前回の記事はコチラ

ゲーム企画書を作る方法、必要性

ゲームの企画書製作ですが、ゲームの就活で必要になるケースが非常に多いです。実際、就職してしまえば企画書を作る人はごく一部にはなってしまいますが、それでも必要だというケースが多いので、サンプルを掲載しています。

とはいえ、企画書ってゲームに限らず、作れる技術があると非常に重宝します。なぜなら、人は日々プレゼンを行っているからなんです。

さらには、社会に出て企画書が作れる人は早々いないので、これまた知識やアイディアを言語化し、しかるべき人に対してプレゼンを行い、あなたの目標の手助けになるからです。

というわけで、せっかく作るならば、一生使えるスキルにしてしまえ!っていうのが私の考え。

せいさくれりご!

完成形の企画書5枚とは?

企画書5枚というのは、主に就活向けで求められる枚数として指定されることが多い枚数です。会社によっては指定なし、○枚以内というところもありますが、一般的な書式として収めます。

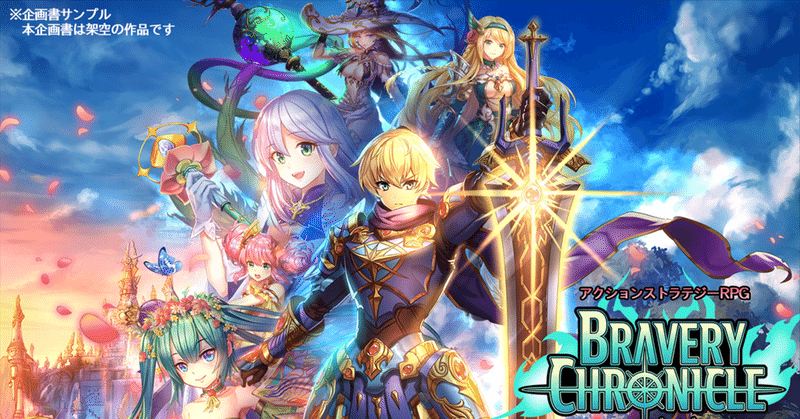

表紙

▼思考とプロセスメモ01

・企画の起案

今回はファンタジーRPGありきということからスタートしたので、ファンタジーと言えばとりあえず青だろうということで、青貴重のイメージに。タイトル名はとりあえず。

単なるRPGって面白くないよなと思って、リアルタイムにキャラクターを動かして戦うものがいいかなと思って、アクションストラテジーというジャンル名を記載

・この時点でマーケ的観点はほぼ皆無

正直プロダクトスタートから始まるプロジェクトはマーケ観点は無視されています。ここからマーケ起点をいれるのであれば、序盤からタイトル名、ビジュアルイメージなどをもう少し練り倒します。特にタイトル名は超大事。

しかし今回はその視点はあえて取り入れていません。

2P目

▼思考とプロセスメモ02

世の中に存在すると言えば存在はしますが、リアルタイムで進行するバトルフィールドを自由に動き回りながら、スキルを撃つときに範囲をしたり、回避のために移動ができないか?という観点を取り込む。

個人的にアーケードの三国志大戦とか英傑大戦をずっとやり込んでいるので、その辺のギミックや仕掛けを2Dベースでできないかというのが起点。

そのゲームデザインをスマートフォンでプレイするにはどうしたらいいのだろうか?などをある程度考えた押してからエッセンスを注入。

3P目

▼思考とプロセス03

割と惰性で生み出した内容。特にストーリーはぺらっぺら。

正直ペラ数枚でRPG全体像を説明するのは難易度が高いため、ややありきたりなものに落としてしまったというのがここ。

その次に、普遍的な要素としてのゲームサイクルとプレイできる要素を抽出。割とここはどのタイトルでも似たようなものになる。

コンセプトまでの落とし込みが細かいところまでできていないのが残念なところ。

4P

▼思考とプロセス04

ある程度やりたいことなどはまとまっていたので、細かいバトルのシステムなりを解説したページ。アクションゲームのようにRPGのバトルを楽しむ!ために必要な要素を盛り込んだ。

全ての要素を書くわけにはいかないので、必要最小限を書面に落とし込む。

5P目

▼思考とプロセス05

正直このページもあまりコンセプトベースまで落とし込めていないけれど、このゲームを作るならばこの要素かぁみたいなものを書き込みつつ、あとはみんな大好きキャラクター絵を一部掲載。

RPGはキャラが命なので本来はここは妥協してはいけないパート。差別化は非常に難しい為、ここは難易度がすこぶる高い部分。

キャラ絵で差別化や独特感が出せないのであれば、周辺のゲームシステムをコンセプトベースで落とし込んで書き込む必要がある。

あとは以下蛇足。

企画制作する前の考え方

さてこれゲームの企画なんですが、正直5PでRPGを語るのは非常に難易度が高いことを申し上げておきます。

理由としては、RPGは総合芸術であり、ストーリー、キャラクター、バトル、育成などの要素がまんべんなく期待されているゲームであり、その1つ1つを丁寧に面白おかしくエッセンスだけを抽出するのは相当高い技術が必要だからです。

なので、特に就活生向けにもお伝えしていますが、RPGの企画書はやめとけ。

初心者のオススメはアクションゲーム

もし企画を創ったことがない人であれば、まずはアクションゲームとかボードゲーム系的なものから書いてみることをオススメします。

結局RPGの企画書を書こうとしても、RPGの中で何が一番おもしろいのよ!とお伝えするとき、どうしてもバトルとかに寄りがちになってしまいます。

で、結局そのバトル部分だけをピックアップして書面に書いていくとき、この書面、RPGにする必要ないだよってことに良くなるからです。

おもしろいところをフィーチャーする。

その設計ってこんなもんなんです。コンセプトがこうですって書いていくとあっという間に5枚終わるから。

満遍なく要素を並べる企画書はつまらない

RPGに限らずですが、これがあります、これがありますというだけの企画書は「ふーん」で終わることが多いです。

良くない書面になると、バトル、育成、フィールド探索 っていうページがあって、どこかのゲームでみたようなものばかりが並ぶと、それって別のゲームでもよくない?ってなっちゃうから。

勝負は表紙で決まる

といっても過言ではないぐらいに大事です。

ゲームも販売前からおもしろそうに見えないと見向きもされないことと同じです。表紙を見て「おっ」と思わせる。

気になるコピーが書いてあって、次を見て見たくなる。

そのように仕掛けることが必要になります。

特に就活とか競争率が高いものにおいてはなおさらです。

だから言葉選び、ビジュアル制作は超重要になります。

今回の企画書は冒頭2pが勝負

本企画においての特徴とコンセプトを踏襲した要素は、2p目ぐらいで終わっています。正直これが本作の特徴となる全てです。

残り3枚は何かと言うと、補足ではありますが蛇足でもあります。ゲーム概要書としては必須事項ですが、就活向けの企画書なりコンペ形式の書面としてはややパワー不足の内容です。

逆を言うと、2Pまでで特徴を伝えきるという勢いで書いていますし、特徴とコンセプトを集約させています。

とはいえ、一応最後のページまでちゃんと書こう。言葉を選ぼうということで書きましたので、何か参考になれば幸いです。

==========

私が企画書を作る時の考え方、プロセスについては、別途スライド資料等をまとめており、毎週学生さんたちや社会人の方にレクチャーしております。

興味ある方、企業様などはぜひご一報を!

またはxのDM直で構いません。

https://twitter.com/ukyoP_san

いただいたサポート費は還元できるように使わせていただきます! 引き続き読んでいただけるような記事を書いていきたいと思います。