その昔ベースの教則本を書いた話

楽器の教則本、、いい響きです。今みたいにSNSが発達して”楽器の弾き方”なんかは YouTubeとかで勉強する人も多いと思いますが、自分がベースとかギターを始めた頃ってそんなんなくて、教則本で覚えるのが常だったように思います。

ギターやベースの初心者セットは『楽器+シールド+アンプ+教則本』とかで売ってましたね。

教則本が自分は結構好きだったんです。弾けるようになるとゲーム攻略しているような感じとレベルアップしている気がして。ちなみベースの教則本は10代までしか買ってませんが現在でもたまに教則本を書います。ただし自分の楽器の教則本ではなく、その時興味のある楽器の教則本です。ここ最近は趣味のバンジョーの教則本を2冊続けて書いました。楽しいです。

で何気にワタクシ20代の頃2冊ほどベースの教則本を書いたことがあるんです。2006年なので26歳の時ですね。自分でも忘れてしまうほど前なのですが今でもAmazonなどで購入できるのを見て久しぶりに思い出し、それについてつらつらと思い出を語ろうかなと思います。

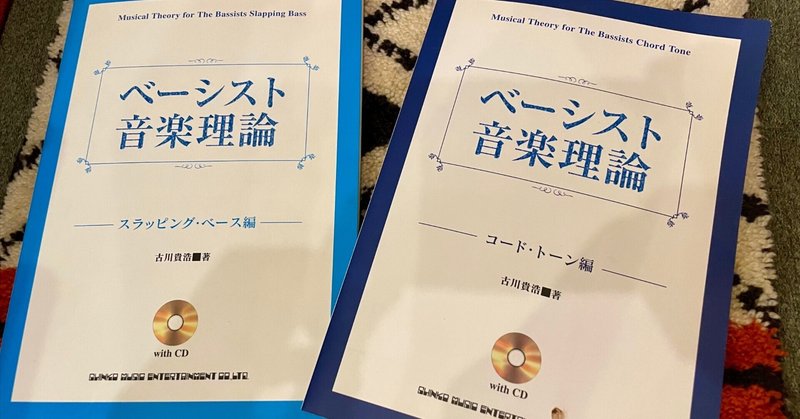

ベーシスト音楽理論―スラッピング・ベース編 [CD付]

ベーシスト音楽理論 コードトーン編 CD付

謎の抜擢

26歳ってことはちょうどアルバイトを辞めて音楽だけで生計を立て始めた頃ですね。そんなある日突然、

『古川さんベースの教則本書いてみませんか?』

と言われたのがことの始まりでした。以前のnoteで書いたと思いますが20代半ばまでベースマガジンとかの譜面書きや執筆系の仕事も多くやっていたのです。当時、割とどんな複雑なベースでもコピーして譜面にするのも得意だったし、採譜したものにコメントとして200〜250時くらいの譜例説明の文章も書いていて、その仕事を発注してくれる会社の人から言われたのです。変な文章は書かないだろうとは思われていただろうけど、今よりも音楽家として何者でもない時なのでなぜ自分に白羽の矢が立ったのか、発行はシンコーミュージックと大手。未だに謎ですがおかげでそのギャラで新しいMacを買って制作に本腰を入れるきっかけになったと思います。しかも1冊を作って半年後には2冊目。貧乏ミュージシャンにはありがたい。

ベーシスト音楽理論?

出版社と打ち合わせをして色々なコンセプトの説明を受けた時に出たのが、

・技術系は出尽くしているのでベーシストにとっての音楽理論に絞りたい

・やっぱスラップベース関連の本は売れる

=合わせてその名も『ベーシスト音楽理論-スラッピング・ベース編』で行きたいです!

(さらに譜例を実際に録音するCD付きで!)

との事。面白そうだけど、実際内容を考えて書くのは当時も『おぉふ。。』と、ちょっとハードル高く感じたのを覚えてます。

ちなみに2冊目は『ベーシスト音楽理論-コード・トーン編』。コード・トーンはスラップの次の関心が集めるコンテンツだったみたいです。面白い。

内容の葛藤

音楽理論って実際勉強するとなると楽器持たない時間の方が圧倒的に長くなるんですよね。そこに"ベーシスト"を絡める。。なかなか頭を巡らせましたが、結局音楽理論って知っているだけじゃ意味なくて何に役立てるかなんですよね。

そう考えた時に、自分を含めベーシストってベースラインやフレーズを作るときに音楽理論が役に立ちます。例えばこのコードの時にこの音が使えるみたいな。なので実際のベースのフレーズで、コードやスケールに対してどんな音を使って作られているのかを紹介していき使い方を覚えていくフォーマットにしました。

音楽理論でコード・トーンとかスケールを覚えても実際どう使うのかはわからなかったりしますからね。

なので音楽理論としてはかなり初級な感じです。でもベースのフレージングに関してはそれだけでかなり使えたりしますし、これで音楽理論に興味が湧いてくれたらいいな的な感じかなと。

1冊目のスラッピング・ベース編はスラップに特化しているので基本的な音使いと、いろんなジャンルによるフレージングの違い。

2冊目のコードトーン編ではコード・トーンの使い方とベースならではのコード・トーンの使い方を主に紹介しています。

スラップは奏法的に音使いの制限があるからコード・トーン編の方が音楽理論的にはより芯を食った感じになっているのかと個人的には思っています。ただ当時編集に言われたのはスラッピングベース編の方が人気ですとの事。(だった気がする。)

内容をまとめるのに苦労しつつ、1冊あたり80個ちょいの4〜8小節の譜例を作る必要があってなかなか大変だったのを覚えてます。譜面は手書きで書いて編集の方に渡してそれを清書してもらう感じでした。

付属CDの音源作成

教則本内で紹介している譜例にはほぼ全て、自分で実演した音源を収録したCDが付くのでその録音も自分でやります。(宅録に前向きだったってのも自分が起用された要因だったのかもしれません)

1冊につき80〜90トラックくらいのフレーズになり、作るのも大変だったけど録音もなかなか大変でした。教則本の付属CDの演奏が下手っぴじゃ許されませんし、ドラムやキーボード(又はギターなど)のオケも自分で打ち込まなければいけません。今だったら秒で出来ますが当時は要領がまだ悪かったです。

1冊目のスラッピング・ベース編の時は録音機材もまだ整ってなく、さらにスラップはラインの音だけだとあまりいい感じにはならず、知り合いに低音用のマイクを借りて普通の1ルームのアパートでベースアンプを鳴らして録りました。お昼間にせめてもの防音としてアンプに毛布をかけて苦情来ませんようにと祈りながら。おかげで当時のスキルとしてはまともに録音できました。

先にも書きましたが1冊目のギャラでMacとオーディオインターフェイスなどを新調したので2冊目の付属CDは音が良くなってます。打ち込みスキルも上がったのかもしれません。

↓付属CDのフレーズのいくつか

教則本を書いたことによって

今なら書き上げた譜面もスキャナーで読んでメールで送る時代ですが、当時ネットもまだ弱い頃だったので譜面の束を持って原稿を手渡したのを覚えています。それぞれ描き初めから1,2ヶ月くらいで書き上げたのは、時間も気力もある若さゆえですね。

実際店頭に並んでいた時は凄く嬉しかったです。ちゃんとしたした仕事っぽくて、それまで親からはフラフラしているよに見えてたのだろうけど、これで『お、ちょっとはまともなのか?!』と思わせることはできたのかもしれません。

ちなみにこの教則本を書いたことによって自分のその後の仕事にプラスになるとこはこの報酬以外はぶっちゃけないですね。今となっては自分でも忘れているくらいなんで。でもMacを新調して環境を整えれたことはその後大いに助けになったのは事実です。そしていい思い出/経験でした。

ついでに言ってしまうと買取案件なので印税ではないです。なのでどれくらい売れたとかは自分の知る由もないところです。

実はその数年後、作編曲家としてもちょっとは出てきた頃に『作曲の教則本を書きませんか?』と話をいただいたこともあったのですが、編曲の仕事が忙しく断ってしまいました。その名残で自分のnoteで作曲講座的なものを少しやっているのかもしれません。

そんなわけで教則本を書いた話でした。

お知らせ

自作ベース音源作りました。

ジャズベース(指弾き、ピック弾き&スラップ!)プレシジョンベース(ミュート機能、サスティーンコントロール付き)多くの人に導入していただいて嬉しい限りです。誰かの制作の力になれたら幸いです。

販売ページ↓

ベース音源制作note↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?