映画ひと口メモ('22年7月前半)

6月下旬の突発的かつ猛烈な暑さにリズムが狂わされ、映画館へ足を運ぶ回数が減ってしまったが、そんな中でも久々にDVDも駆使しながら数本観ていた。

一本ずつ丁寧に感想を書きたいのも山々なのだが着手するまで踏ん切れず。それでも何も言わないと無かったことになってしまうのがネットの世界なので、記録程度に一言ずつ残しておきます。

以下、今月に入ってから鑑賞順に。

想田和弘『港町』(2018、日本・アメリカ、122分)

いわゆるドキュメンタリーとも一味違うような「観察映画」は、監督自身による定義があるようだが、対象と距離を置くというよりは入り込んでいき、偶然を逃さず捕らえる主体性がある。

地元で暮らす人々の日常は、すでに多くを体現している。その穏やかさの中に、突然に亀裂が入り深淵を覗かせるような瞬間は、能動的であり続けたからこそ撮れたのではないか。

今回初めて観た作家だったが、他作品にも興味を持った。

ポール・トーマス・アンダーソン『リコリス・ピザ』(2021、アメリカ、134分)

多くの人が心地良く観ることができるだろうな、と思える一作。ポール・トーマス・アンダーソンの安定した手腕。なんて偉そうに言いながら、実は『マグノリア』(1999)と『パンチドランク・ラブ』(2002)しか観ていなかった。

つかず離れずの恋愛を基軸に、1970年代への郷愁もたっぷりに描く。なのでどことなく夢の中の世界のようでもある、現実というより。

笑いの要素も多めだが、やはり私はモンティ・パイソン(英国産ブラック・コメディ)に心の底から痺れた人間なので、米国の感覚は毎回少しズレを感じてしまう。ブラッドリ・クーパーのくどい発音のやり取りには吹き出しそうになったが。

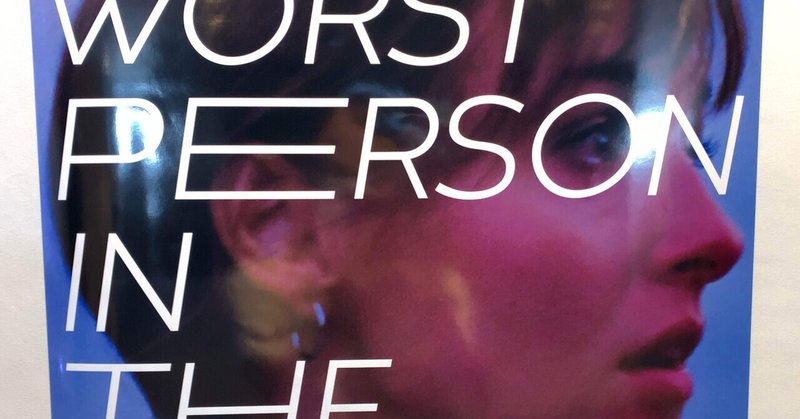

ヨアキム・トリアー『わたしは最悪。』(2021、ノルウェー / フランス / スウェーデン / デンマーク、128分)

これこそ本当は丁寧に感想を書きたい一本で、傑作と言って差し支えないと思う。今回触れている中では最もおすすめ。

30歳になる主人公の、仕事にも恋愛にも揺れる生き様を描く。

ただそれだけの内容のはずなのに、妙に親近感の湧くところが多かった。世代も性別も国さえも違うのに、これは自分の物語?と思わせる自然さと飾らなさがあった。

迷い、惑いながら生きている、そこに良し悪しを入れない適度な距離感というか温度感が、好印象。

あの「止まった世界」はどうやって撮ったのだろう。

フィリッポ・メネゲッティ『ふたつの部屋、ふたりの暮らし』(2019、フランス / ルクセンブルク / ベルギー 、95分)

信頼できる映画目利きの友人も推薦していたので遅ればせながら観に行った。

老齢の同性愛者たちの、密かでささやかな計画。突然にそれが崩れてしまってからの、孤立した闘い。

幾重にも弱さと脆さを抱えた者たちの行き着く先はーーー。

きわめてよく書けた脚本、繊細な演出。

冒頭の少女たちのかくれんぼは、何かの隠喩なのか、実際にあった過去の記憶なのか。まだ解けていない謎もある。

ジャスティン・カーゼル『ニトラム/NITRAM』(2021、オーストラリア 、112分)

題材がすでに議論を呼ぶ種類のものだ。凄惨を極める事件の、それに至る経緯を犯人側から描く。淡々とした筆致に逆に引き込まれる。

もし精神的な病が原因の一つだとしたら、それこそ全く救いがない。おそらく、突き詰めても動機ははっきりと解明できはしないだろう。

いろんな人との出会いや、家族とのことが全て事実だとしたら、複数の不幸が重なってしまったのかな、とは思った。

こんな難しい役に挑んだケイレブ・ランドリー・ジョーンズに敬意を表したい。

マリア・ペーテルス『レディ・マエストロ』(2018、オランダ、139分)

実質、女性初と言われる指揮者の半生を描く伝記もの。1920〜30年代が舞台、音楽たっぷりで嬉しい。

史実に基づきながら、若干の脚色は施していそう。

オランダ映画は少し珍しいと思う、気性の激しい主人公を演じる役者も、監督も、実力は確かだが日本では初紹介のようだ。

クラシックの世界もやはり男性中心のようで、現在でも女性は少ないとのこと。この界隈からこそ変わっていってほしいと強く願う。

やや凡庸な演出が惜しい(特に台詞)が、彼女自身も知らなかった生い立ちがあまりに劇的でそれを上回る。性的少数者たちが重要な役どころにあるのも見逃せない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?