無印良品に学ぶ 「ニューノーマルの探し方」の話

「なんか『ふつう』のもんばっかやな」

無印良品の店舗で、店長として働いていた頃。

お客様のそんな言葉をよく売場で耳にした。

「ふつう」というのは、平成の個性が尊重される時代にあっては「なんの特色も変哲もないつまらないやつ」的な侮りにも近いフレーズでもあった。

実際、『ふつうやな』と口走るお客様のニュアンスにも、どこかバカにしたような雰囲気を感じたことだってある。

でも、そんな言葉を聞く度に『無印良品ってやっぱすごいな・・・』と、私は驚かされていた。

無印良品は意図的に『ふつう』を目指してポジショニングを行っていることを知っていたからである。

今、ネット上では、新型コロナウイルスの影響によって『ニューノーマル』=『新しいふつう』をどう作っていくかという議論がよく目にされる。

価値観が強制的にひっくり返るような経験を経た人類が、今後どう生きていくのかという話でもあるし、私にとっても他人事ではない。

ただ、そもそも『ふつう』ってなんだったんだっけ。

無印良品で『ふつう』を10年近く販売してきた私からすると、そういう視点も知っておくと役に立つのではないかと思っている。

もちろん、無印良品の公式見解でもなんでもない。

ただ、無印良品を研究してきた男のちょっと役立ちそうな話として楽しんでもらえれば嬉しい。

「ふへん」と「ふつう」の違いの話

「ふつう」と近い意味合いのジャンルにいる言葉で「ふへん(普遍)」という言葉がある。

私がその違いについて初めて認識をしたのは、無印良品のデザインアドバイザリーメンバーである「深澤直人(ふかさわなおと)」さんと、カリモク60やD&DEPARTMENTなどで知られる「ナガオカケンメイ」さんの対談を収めたCDを聴いたときだった。

その対談の中で、深澤直人さんは「ふつう」に興味をもっていて、ナガオカケンメイさんは「ふへん」に興味をもっているよね・・・といった会話が出てきた。

「ふへん(普遍)」は、夕日が美しいとか、海の音を聞くと落ち着く・・・といった人類にとって長い間変わらないような物事

一方で「ふつう(普通)」は国や地域、時代によって変わる数年から数十年ぐらいの常識となっている物事

私個人の認識になるけれど、要は長さの違う流行と言い換えてもいいのかもしれない。

私達が今、「ふつう」に使っているスマートフォンだってここ10年程度の歴史しかない。

電話だって「ふつう」になったのは19世紀に発明をされて、世界に普及した後の話だ。

人類が言語を交わすようになったのは数万年前ということを考えれば、コミュニケーション手段としての電話の存在は、人類の歴史の中では短い期間の流行とも見て取れるし、今後また別の形になっていくかもしれない。知らんけど。

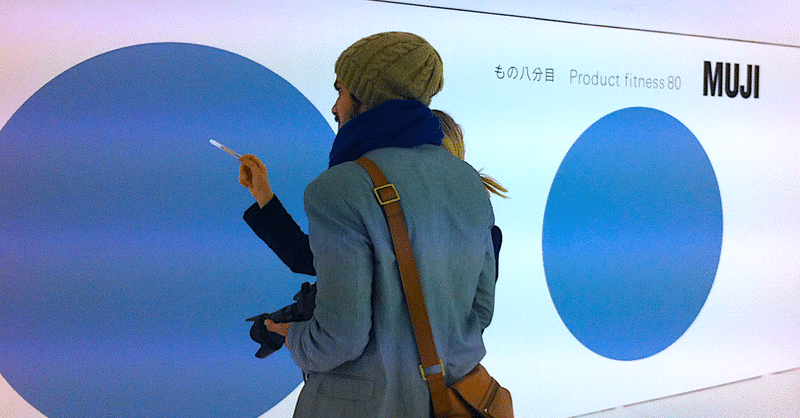

そして、深澤直人さんは「スーパー・ノーマル展」という展示を行ったり、「ふつう」という名前の連載を行ったりするほどの「ふつう」探求者だ。

そんな彼がプロダクトデザインの全体を見渡している無印良品の商品にも「ふつう」が明確に意識されていることは、様々な商品から見て取れる。

無印良品と「ふつう」

無印良品の商品はいつまでも変わらず、店頭に並び続けている。

そんなことはない。

結構入れ替わりは激しく、定番商品も時代にあわせてマイナーチェンジを繰り返していることは無印愛好者(懐かしい言葉で言えばムジラー)にとっては常識だ。

それは、無印良品が「ふへん」ではなくて「ふつう」を追い求めているからだと私は理解している。

例えば白磁の器。

こちらをデザインされたのは、森正洋さんというとても著名な方だ。

その生涯の終盤に、ノウハウを注ぎ込んだ「ふつう」のお皿について、森さんは深澤直人さんに「30年はいけるよ」と言ったという。

この30年というのは「急に日本人の食生活が激変する」とかそういったことも踏まえた上での予測で、この話を聞いたときには30年って長いなと思った。

けれど、年齢を重ねるにつれて、30年というのはいつか積み重なってやってくるものなんだな・・・とも実感するようになった。

食に関する習慣はゆっくりと時間をかけて、少しずつ変わっていくのだろう。

一方で、目まぐるしく「ふつう」が変わっていくものもある。

そのことに気づいたのは、この記事を書いている今日。

知り合いのつぶやきを見たときだった。

無印良品の新製品は気になるものがいっぱい。紙箱が気になる!!売り切れのモバイルバッテリーはアンカーが作っているね。https://t.co/GOVHW8HpXY

— タケナカナミ (@blancoo_house) April 27, 2020

無印良品のモバイルバッテリーをアンカーが作っている・・・だと?

アンカーと言えば、AMAZONでモバイルバッテリーを買おうと思った時に候補に入るメーカーだ。

自分のモバイルバッテリーもアンカーのものを使用している。

すぐさま無印良品のネットストアで検索すると、下のリンクの商品を見つけた。

確かにアンカーの商品だった。

数枚目の写真にはアンカージャパンという言葉もしっかりと記載されている。

無印良品がすごいなと思うのはこういった大胆さだ。

モバイルバッテリーはスマートフォンの普及とともに、世の中にとって「ふつう」な存在となっている。

「ふつう」を提供するためであれば、最先端の企業とも組んで商品を出す。

そして、この商品が無印良品のラインナップとして存在する期間は30年もないだろう。

バッテリーの技術は高度になっていくだろうし、充電の規格だって無線での充電やもっと画期的なものにだって変わっているかもしれない。

無印良品が「ふへん」を追い求めるのであれば、モバイルバッテリーには手を出さないだろう。

でも無印良品が追い求めているはあくまで「ふつう」だ。

時代の変化と共に取り扱う商品も変わっていく。

一方で商品の根本が変わらなくても、カラーリングを変えて時代に合わせて変化する商品も存在する。

上の写真に映っているグレーの棚「スチールユニットシェルフ」もそのうちの1つだ。

もともとは1990年代に発売され、ベージュの色合いをしていたこの棚は、2000年代に深澤直人さんの手によってグレーの色合いに変わった。

それは、時代のトレンドやインテリアの雰囲気などに合わせるだけでも、商品を長く販売していくことができるとわかっているからだ。

そして、グレーの棚はここ数年で白色になった。

ミニマリストや断捨離がトレンドとなり、白色の収納用品が受け入れられる世の中に合わせて、スチールユニットシェルフは姿を変えていく。

変化を恐れず、変化が不要なところは変えない。

ポリプロピレン製の収納ケースのサイズとか、そういったものは今後よほどのことがないと変えないだろう。

無印良品には入れ替わる商品がある一方で、変わらない商品がある。

その分析として「流行にあわせている」というと節操がなさすぎるように思える。

そんな時、「ふつう」を基準にしていると仮定すると、いろいろな変化がスッキリとみてとれるように思う。

さて、無印良品が「ふつう」を重視していることはわかった。

でも、新型コロナウイルスの影響で大きく変わりつつあるこの世界に、「ニューノーマル」なんて言われる「新しいふつう」をどうやって捉えていけばいいのだろうか?

ここに対するこたえに対して、私は完璧なものをもちあわせてはいない。

しかし、そこに近づくためのヒントは知っている。

今回と同じ様に日本人の多くの人々の価値観を変えた「東日本大震災」。

その発生後の2012年にイギリスのロンドンで行われた無印良品のイベントで、深澤直人さんのお話を、私はきく機会に恵まれた。

その時に聞いた内容から、「ニューノーマル」を探すために重要な2つのアイデアをご紹介したい。

FOUND THAN MADE(見出すことの大切さ)

ひとつは「FOUND THAN MADE」という言葉。

「見つけ出す方が作り出すよりすごい」というような意味合いになるだろうか。

ただこれは、製造業を否定する言葉ではない。

新しくものを作り出す時には、成功も失敗も考えられる。

これまで、多くのものを作り出してきたことによって、生活は豊かになってきたと同時に、多くのものが捨てられてきた。

そして、人件費などの効率を求め続けてきた結果、海外で生産を行う方が安上がりだということで、自給自足から離れてきてしまった。

ものが既に余っている今の時代、殊更ものを作り出し続けていくことは、果たして正しいことなのか?というのが、当時イギリスで開催されたイベントの話された内容の主旨でもあったし、その問題は2020年でも変わりなく横たわっている。

その解決策として、「既に世に出ているものを見ていく」ことは非常に大切だ。

色々な世界の文化の中で、長い年月を重ねたものには、既に「試行錯誤=実践」が済んでいる。

新しいものを作ろうとした時。どう使えるのか。どんな使われ方をするのか。作り手側がいくら想像しても、想像を超えて売れ残ったり、飽きられたり、欠陥が出てきたり、何年持つのかわからなかったりする。工場も長く付き合っていけるか分からない。

その結果が既に出ている伝統的なものは、新しくものを作り出すことに比べてリスクが抑えられる。

「ニューノーマル」と言い出したところで、新しい何かを作ることに躍起になっても、それが人を疲弊させたり、環境問題につながっては意味がない。

今、世界との交流が難しくなった今、自分の手元にある伝統や名産品を新たな目で『見出すこと』は、誰にだってできるし、余計なお金もかからずゴミも出ない。

そして、『見出す視線』を重要性を知った上で、次は「チャレンジ」をする。

ぐるぐると円を描くということ

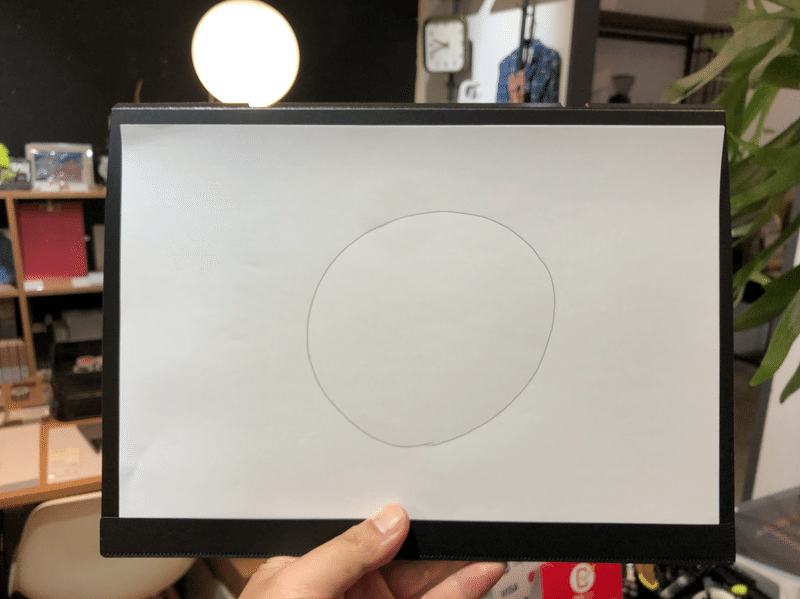

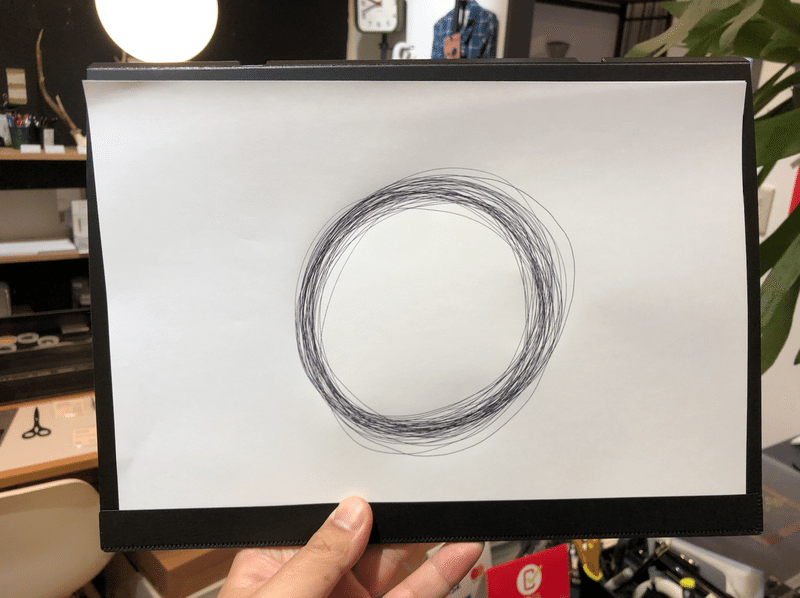

もう一つは「円を何度でも描いてみる」ということ。

かつて、漫画の神様である手塚治虫はフリーハンドで器具を使わなくてもきれいな「円」を描くことができたという。

ただ、常人である私達には、そんなことすら難しい。

それがコロナで足元もおぼつかない、こんな状況ならなおさらだ。

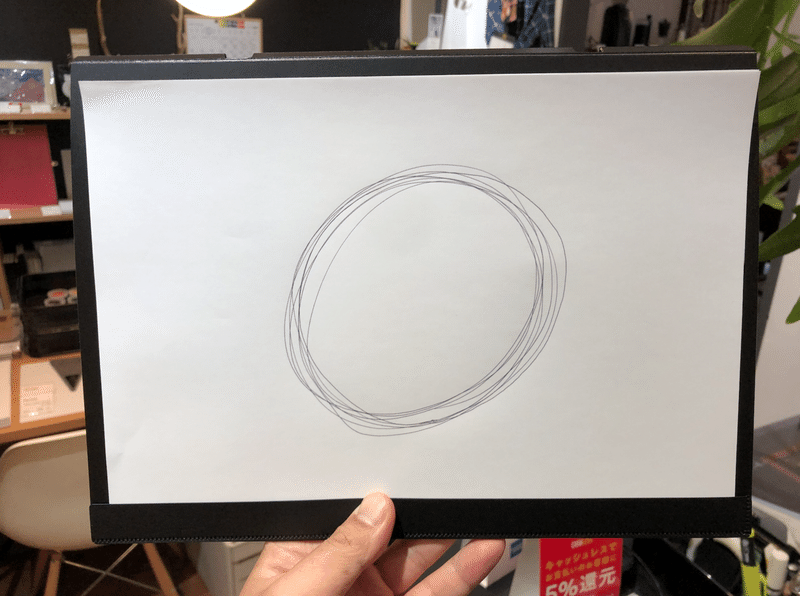

けれど、ぐるぐるぐるぐると何回も。

何回も何回も。

何回も何回も何回も円を描き重ねていく.。

すると正しいところが重なって、きれいな円がシルエットとして現れていく。

この例えを用いて、深澤さんは無印良品も「間違っていく」ということを話していた。

間違えて、修正して、間違えて、修正して。

絶対的に正しいことが、いつでもできるわけではない。

それでも、お客様と適正な場所を探しながら、試行錯誤していくうちに、「きれいな円」に近づいていける。

たぶん私達はこれから、ウィズコロナだかアフターコロナだかわからないけれど、そんな時代に「円」を描くようにして、「ふつう」を模索していくのだと思う。

時には色々な業界のトップランナーが試行錯誤した答えをビジネスとして提案したり、その意見の前に私達は右往左往したりするのだろう。

でも、豊富な資金力や新技術を開発する技術もない私達にも、身近にあるものを見直して、試行錯誤をすることはできるはずだ。

いま、あらゆる仕事をする人が困っている。

でも、困っているからこそ、何かをはじめるために力を合わせる機会にもなっていると思う。

無印良品でも間違えるんだ。

まずは下手くそでもいい。

まずは円を描き始めないと、円が浮かび上がってくることはないのだから。

誰かが円を描ききるのを待つ・・・というのも確かに一つの方法かもしれない。

ただ、誰かが描いた円に自分が満足できるとは限らない。

未来を予測する最善の方法は、それを発明することだという言葉があるように、自分がのぞむ未来があるのなら、行動をはじめて損はない。

正しい「ニューノーマル」なんて、たぶん誰にもまだわからない。

あなたや私が、新しい時代のリーダーになるなんてことはほとんどないだろう。

でも、今あなたが試行錯誤して、成功したり失敗したりを繰り返した先に、あなたなりの行動が影響を与えた「新しいふつう」が、円として浮かび上がってくるのだと思う。

そのために私のnoteが少しでも役立てば嬉しい。

こちらの記事を面白いと感じて頂けた方は「♡マークのスキ」を押していただければ幸いです。(スキは非会員でも押すことができます)

また、フォローやおすすめ機能、シェアも大歓迎でございます。

大阪の気軽にアクセスできない場所にあるお店ですが、今後もnoteを通して皆様と交流できれば幸いです。

↓↓↓ぜひtwitterやinstagramのフォローもよろしくお願いいたします!↓↓↓

twitter @tyarinko

instagram @docketstore

文中に登場した「見出す力」についての話は、過去のnoteでもご紹介しています。

ぜひよろしければあわせて御覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?