谷川俊太郎/ 「楽園」まで③

2023年3月17日(金)に発売を予定している谷川俊太郎さんの最新刊「楽園」ができるまでのストーリーをお伝えします!

今回の「楽園」は写真集「lost&found」と詩集「shuffle」の2冊を函に入れ、部数限定で出版します。

第3回目も引き続き、本書籍の編集を担当された編集者の尾崎靖(Dear Film Project)さんのメッセージをお届けします。

■「楽園」まで③

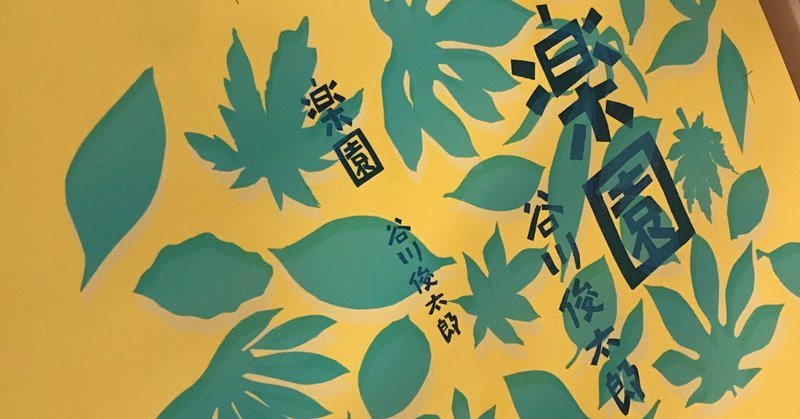

写真集と詩集の本文の印刷が終わると、今度は、装丁周りの仕事が始まる。2冊を収める箱はグレーの厚手のボール紙だが、製本所からの連絡で、箱には直接印刷できない、とのことで、アートディレクターの白谷敏夫さんのアイディアで、リソグラフでタイトルと著者名をプリントすることになった。

リソグラフは、デジタルシルクスクリーン印刷機のことで、版画のような独特の味わいの仕上がりになる。箱のリソグラフのモチーフは、谷川さんが幼少期から今も住んでいる家の庭の木々の葉っぱ。

白谷さんがカッターナイフで切り抜いて、書名と葉っぱの版下データを作り、そのデータを富ヶ谷の「レタープレスレターズ」の長池悠佳さんたちと一緒に白谷さんがリソグラフで印刷。版元のTWO VIRGINSの後藤佑介さんが1枚づつ保護用のスプレーをかけて、乾かしていく。紙が反ったり、巻き込みがうまくいかなかったりと、4日かかって箱に貼るリソグラフの印刷もなんとか終わり、やっと製本にかかれる!とホッと一息。

ところが、今度は糸かがり製本の会社から、機械掛けの製本機では本文用紙が破れてしまうとの連絡があり、急遽、1折ずつ機械に手差しする製本方法に変更することに。機械でできないとわかるとすぐに手作業に切り替えて対応いただけるのが、職人仕事の素晴らしさ。小石川の田中製本の田中さんは、「このあたりに10軒あった製本所も、今はウチ1軒になってしまった。卒業アルバムなど長持ちさせたいものは糸かがりで製本するから、うちには手製本の技術が残っている」と教えてくれた。

布を貼って仕上げる表紙も、当初は機械貼りを予定していたが、機械貼りでは背の箔押しの位置がずれてしまうことがわかり、急遽、浩英社の島岡社長自ら、手仕事で表紙の芯ボールに布を貼っていただくことに。ほとんど目見当なのに、正確に芯ボールに布が貼られ、丁寧にくるまれて表紙ができあがる。職人の手仕事は見ていて飽きない素晴らしさだが、1日に仕上がる冊数が激減したため、発売日が少し延びることになった。

70年前の写真と詩集を本にしようと思った時は、印刷だけでなく、装丁も製本も職人仕事になるとは考えてもいなかったが、結局、谷川さんが若いころから変わらない、職人の手仕事でできた1冊になった。

製本を取りまとめた栄久堂の佐藤丈幸さんにお礼にお伺いしたら、佐藤さんがぽつりとこう言った。「なんか気の合う仲間が集まって、いいですよね。好きな物を作れるのは」という言葉を聞いて、誰かひとり欠けてもこの本は成立しなかったなあ、と改めて思った。

次々とピンチが続く状況で、進行をまとめて問題に対応していただいていたTWO VIRGINSの後藤佑介さんと、ようやくでき上がった束見本を見ながら、下北沢の古い喫茶店でコーヒーを飲んでいた時、後藤さんが飲みかけのふたりのコーヒーカップを見て言った。

「このカップ、楽園の2冊と同じ色ですよ!」

その瞬間、「なんだかこのやり方でよかったんだなあ」と、ふたりでホッとした。書籍とはいえ、楽園への道のりはなかなか険しい(笑)。

フィルムカルチャーの豊かさを再発見するDear Film Projectが、谷川さんとご一緒させていただいた「楽園」。関わってくださったたくさんの方々に、本当に感謝申し上げます。

「楽園」まで③はここまで。続きはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?