自分を信じる、ということ

「『自信』という字は、『自分を信じる』と書くんだよ」

中学の先生から、そう教わったことを最近思い出した。当時は「たしかに!」と、妙に納得したことをおぼえている。幼いころに教わった言葉というのは、特に成り立ちを考えずに憶えているからだろう。

『ちびまる子ちゃん』のエンディング曲になった『走れ正直者』のサビにも同じことがいえる。

リンリンランラン ソーセージ

ハーイハイ ハムじゃない (走れ正直者)

幼いころ、この歌詞の意味がどうしても分からなった。僕だけじゃなく「『リンリンランラン』と『ソーセージ』の何が関係してるんだ?」と思った人も多いのではないだろうか。

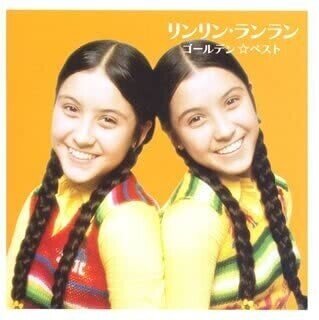

実は『リンリン・ランラン』(下写真)というのは、1974年にデビューした香港出身の双子姉妹のデュオ名のこと。つまり、リンリンとランランは双生児(ソーセージ)だったのだ。

大学生になってから真相を知ったのだが、どうりで幼い頃には分からなかったはずだ。"なぞかけ"のときに知らない言葉で解かれて「……ん?」となる状況に近い。

まあ何はともあれ解決したから良しとしよう。

最近、『ちびまる子ちゃん』の原作者・さくらももこさんのベストセラーエッセイ『もものかんづめ』を読んだ。

ウワサで面白いというのは聞いていたし、オーディオブック版のキャッチコピーは『爆笑のため、電車でのご視聴はお控えください』。読む前からだいぶハードルが上がっていたが、それをはるかに超えるおもしろさだった。夜中まで読みつづけて笑ったり、風呂場で思い出し笑いしたりと生活に支障をきたすほどの悪魔的なエッセイだったのだ。

腹を抱えて笑った話で『スズムシ算』という回がある。その一節を紹介しよう。

学生時代のさくらももこさんは『昆虫は宇宙からやってきたのである』という怪しげな仮説を信じ、「昆虫は地球制服を企んでいるのでは……」と空想していたそう。そんな折に、近所の人から、昆虫であるスズムシを分けてもらうことになった。もらったスズムシを、カップラーメンのカラ容器に入れて運ぶ際中、彼女はこんなことを思ったのだ。

わざわざ宇宙から地球を侵略しようと企んでやってきた昆虫(エイリアン)の一部なのであるから、せめて”日清ヤキソバ『UFO』”のカラ容器に入れて空輸するくらいの配慮は必要ではないかと、私は地球人として思った。

言葉の言い回しやチョイスが妙にツボにはまったし、『さくらももこワールド』の豊かさに笑いを通りこして感心してしまった。話の続きも面白いのに、僕はもう読んでしまった。まだ読んだことない人が、うらやましい。

さくらももこさんのエッセイが好きなのは、面白いからだけではない。

『自分を信じる芯の強さ』に強く惹かれたのだ。

そして、今回はそのことを書きたくて記事にしたという背景がある。

実は、『もものかんづめ』の続編として『さるのこしかけ』『たいのおかしら』というエッセイが発行されている。この三部作の1つ『たいのおかしら』の中にある『怠け者の日々』という話を紹介する。

『ちびまる子ちゃん』が彼女の幼少期をモデルにしたアニメであることから想像できるように、たいへんな怠け者であった。

ある年の夏休み、朝から晩まで、台所の床の冷えた感触を楽しむことを追求し、台所をトカゲのように這って移動し、新鮮な冷たさを求めていたときのことだ。

(あいかわらずのももこ節である)

あまりの怠けっぷりを見かねた母は激怒し、最後には情けなさすぎて泣いてしまったのだ。

ただ、彼女はその光景をあくまで他人事のように見ていた。

私は不良になったわけでもなく、家で暴力をふるうわけでもなかったのに”怠け者”というだけで親を泣かせてしまったのだ。”怠け”が原因で親を泣かせた人の話など、自分以外にきいた事がない。

親を泣かしてもまだ私は懲りていなかった。母の再三にわたる忠告も無視し続け、怠ける事に打ち込んでいた。

こんなことを書くのはおかしいかもしれないが、さくらももこさんはすごいと思った。他人に何と言われようと自分が正解だと思える姿が、僕にとっては羨ましかったのだ。

子どもの頃、僕は妙に大人びていた。

幼稚園に通っていたときのこと。ある日、「男の人であっても、社長とか偉い人は自分のことを『私』と呼ぶのか…!」と気づいた。驚きと興奮の中、そのことを友達に教えた。だけど、友達は「『私』は女の人しか使わないよ!」と言って笑い者にした。他の友達にも話してみたが、みんな笑い者にした。だいぶ粘ったが、誰にも受け入れてもらえず、悔しくて泣いた。

小学生のときは、盆栽に興味をもった。「よく分からないけど、なんかいい」と、まさに『わびさびの世界』に魅せられた。だけど、周りの人からは「子どもなのに、じじ臭い」と言われた。

その後も『ズレたこと』を何度もしたが、そのたびに周りの人に理解されず、自信を無くしていった。

そして、『変なことを口にしないこと』『他人が求めていそうな自分のふりをすること』が、僕の処世術になった。

年月が経ち、エッセイを書きはじめた理由の1つは、この経験の中にあると思う。希薄だった自信の中にある、たしかな自我に悩んでいた当時の自分を救ってやりたいのかもしれない。

そんな僕にとって、自分を信じつづけるさくらももこさんはカッコよかったのだ。

考えてみれば、なぜ自分をねじ曲げてでも他人に合わせようとしていたのだろう。自分との付き合いは自分が一番長い。どんな人間なのか、どんなものが好きなのかは自分が一番よく分かっている。途中で僕の人生に登場してきた誰かに「そんなわけないだろう」とか「なんでそんなものが好きなのか」と言われてサッと引き下がれるほど、やわな関係ではないのだ。

だからこそ、言葉では「そうですね、ごめんなさ~い」とか分かったフリをしておいて、心の中では「うっせぇうっせぇうっせぇわ」と自分を貫くことも必要なのだ。こんなことをするのは傲慢なのだろうか。いや、それが生きるということではないのか。それが『自信』をもつということではないのか。そうでなければ、僕たちはいったい誰のための人生を生きているのか。

さくらももこさんの青春の甘酸っぱい日々を描いた『ひとりずもう』というエッセイがある。その中に、漫画家を目指し始めたときのことを描いた話が綴られていた。

『怠け者の日々』が高校2年生の3学期までつづき、さすがに焦りを感じた彼女。ここでついに、漫画家になるために雑誌投稿をはじめることになる。

初めて挑戦したのはラブコメの少女漫画だったが、当初は挫折の連続。

コマ割りや、得意だと思っていた絵も上手く描けず、おまけに家族からもバカにされる日々だった。

初めて描き上げた漫画の選考結果は、選外。下から2番目のクラスという問題外のレベルだった。さすがの彼女も相当落ちこんだ。

なれるわけないじゃないか。漫画家なんて、なりたい人が山ほどいて、すごく上手でもなかなかなれないのに、別にうまくもない私がちょっと描いてみたからってなれるもんじゃないよなァ……。

私は、風呂場でシクシク泣いていた。片思いが終わった時には泣こうと思っても泣けなかったのに、今度は我慢しようと思っても涙が出てきた。

『挑戦』

しかし、高3の夏に大きな転機が訪れる。

大学入試のための作文模擬テストで書いたエッセイ風の文体を、「清少納言が現代に来て書いたようだ」と先生から褒められたのだ。

そして、これをきっかけに「エッセイ漫画を描いたらどうだろうか?」と思いつくことになる。まさに『ちびまる子ちゃん』の原点となる出来事だった。

それから1年後、何度か入賞をくりかえした後、ついにデビューが決まり、喜びをかみしめたのだった。

自分の身の上に起こるはずもない事が、とうとう起こったのだ。人生で、もう二度とは無いだろうと思っていたうれしさを、私は再び体験した。

あれから二十年経つが、私はいまだに自分が作家になれたことが信じられないし、作家だという事がうれしい。 『新しいスタート』

笑いなしで語られる一連のエッセイが、さくらももこさんの繊細な一面をより際立たせていて、もう一度、強く惹かれた。

それに、もしかしたら自分も何か成し遂げられる才能があるかも、と他人に自信を与えるような文章だった。

『自分の弱さをさらけ出すことで、誰かに自信を与えることができる人ってカッコいい』

それも、僕がエッセイを書く理由の一つになった。

2018年8月15日、さくらももこさんは53歳の若さでこの世を去った。

当時『ちびまる子ちゃん』から卒業していた僕は、「ああ、亡くなったんだ……」と少し寂しい思いをしただけだった。

最近エッセイを読んだこともあり『ちびまる子ちゃん』をもう一度見直して、遅ればせながら偲んだ。エッセイ中のさくらももこさんがそのままアニメの中で生きつづけている気がして、少し切なくなった。

ラジオで肉声を聴く機会もあり聴いてみた。まる子そっくりだった。本当にまだ生きつづけている気がして、もう一度切なくなった。

亡くなられたけど、まだ人々の心の中で生きつづけている、そんな不思議な人。

今ごろ天国のお偉いさんに向かって「あたしゃ、あんたに媚びる気はサラサラ無いよ」と、まる子みたいな自信たっぷりの口調で突っぱねてるのかもしれない。

うん、きっとそうだ。

#夏の読書感想文

#読書感想文

#さくらももこ

#エッセイ

#もものかんづめ

#さるのこしかけ

#たいのおかしら

#ひとりずもう

#ちびまる子ちゃん

#走れ正直者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?