『21世紀の資本』と『21世紀の国富論』その2

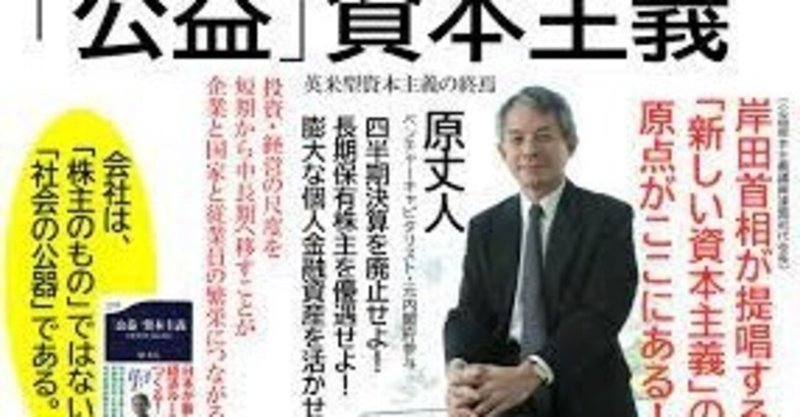

原丈人(1952-、はらじょうじ)は、日本を代表する事業家、投資家である。資本主義の在り方に対する彼の考えは、「公益資本主義」(2007年に提唱)というもので、株主至上主義の潮流とは一線を画するスタンスを取っている。

一つの面白いデータを示すと、「会社は誰のために存在するか」のテーマ(1991年)において、日米を比較した場合、会社は株主のために存在すると答えた回答者が、米国では75.6%、日本では2.9%である。日米は、株主の役割評価において対極的な考えを示している。また、不況の時、株主への配当か(社員解雇)、社員の雇用を守るか(配当削減)の問いに対して、米国の回答者は、株主への配当優先が89.2%で、日本は2.9%、社員の雇用優先が米国は10.8%、日本は97.1%となっている。

1991年のデータで見る限り、米国は株主重視(超重視)で社員軽視(超軽視)、日本は株主軽視(超軽視)で社員重視(超重視)である。両国は、完全に反対だ。企業文化が全く違う。ある意味では、どちらも超極端である。

これの適切なバランスを取る努力がそれぞれの国に求められていると見るべきであるが、今日に至るまで、米国の姿勢は、それほど変わってはいないと考えられる。一方、日本は、米国型に追随する動きを加速させ、1990年頃まで続いた日本型の企業文化を壊していく方向に向かったと考えられる。

アメリカは、自ら積極的に変わろうとせず、リーマンショックなどの手痛い経験も一過性のものとして通り過ごし、日本に対しては「コーポレート・ガバナンス」(株主重視)の徹底を求める一方、日本は、アメリカ型の株主主権を考慮する方向に転じ、社員の解雇なども躊躇しなくなったというような経営者の姿勢の変化が顕著になってきた。

もちろん、アメリカ型の経営を学ばなければならない点は学ぶとして、全面的にただ追随するという日本側の経営姿勢があるとすれば、それは正されなければならないと言えよう。

ここにおいて、「公益資本主義」を掲げ、その重要性を強調してきた人物が原丈人氏である。比類のない国際性を持ちながら、原氏は株主至上主義に惑わされることなく、本当の経営思想はどういうものかを追求してきた人物であると言える。

原丈人氏は、2007年に出した彼の主著『21世紀の国富論』において、新しい資本主義の在り方を提唱、それを「公益資本主義」と呼んだ。公益資本主義においては、利益は株主だけのものではなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、果ては、地球全体に還元されなければならないという考えを示したのである。

この公益資本主義の考えは、2007年当時、サブプライムローンやウォールストリートの投資銀行が株主のための収益至上主義に走って、採用していた米国型の経営理論とは対極に位置するものだった。

米国のビジネス界に身を置きながら、米国型経営の弱点を、原氏は冷静に見ていた。あまりにも、貪欲になった株主たちの主張は、資本主義そのものを破壊することに繋がる危険性を孕んでいると氏は危惧し、自身の考えを世に示したのである。

資本主義の危機の本質とは何か。「会社は誰のものか」というテーゼにおいて、米国流の企業統治(コーポレート・ガバナンス)の在り方(株主優先)が一般化していることにある。そこで、企業ひいては世界を救う「真の企業観に基づく資本主義の在り方」が考察されるべきであるが、それを原丈人氏は提唱し、「公益資本主義」であるとしたのであった。

公益資本主義は、「会社は誰のものか」という問いに、利害関係者(ステークホルダー)たちの利害調整をするというだけでは不十分であると原氏は言っている。

そもそも、利害関係者という概念自体が、人々の間の対立関係を前提にしている言葉であるから、調和的な関係として物事を考えようとすれば、「利害関係者」ではなく、「仲間(=社中)」という言葉を使うべきだと言う。

「利害関係者」という言葉は、マルクス・エンゲルスの言う「資本家と労働者の対立闘争」という概念と同じであるというわけだ。「利害関係者」が合意を形成するときには監視役(コンプライアンス、社内取締役会及び社外取締役会)が必要となるが、「仲間」の間では、お互いを監視する仕組みは不要であると原氏は明言する。

長期にわたって栄える会社は、全社員が企業理念をよく理解し実践する会社であり、コンプライアンスではないとし、日本に世界で最も長寿企業が多いのは「仲間」の意識で、皆が一つになって頑張る企業風土があったからであると看破している。

それでは、その「仲間」をどれくらいの領域で考えるのかと言えば、「会社」を中心に、「社員(従業員・経営陣)」「株主」「仕入れ先」「顧客」「地域社会」「地球」の6つの「仲間」たちがいるという概念図を原氏は想定する。当然、会社が稼ぐ利益の配分も「株主」に集中する形にはならない。適正な配分が考えられなければならないのは当然のことである。

原丈人氏は、慶応の法学部とスタンフォード大学の経営学および工学を学び、幅広い学識を備えた。1980年代から1990年代にかけて、米国(シリコンバレー)およびヨーロッパを股にかけ、通信技術分野のベンチャーキャピタリストとして活躍する。

2000年代以降、さらに活動の場を広げ、米国、英国、イスラエル、韓国、日本、バングラデシュなどで、起業家&企業家、コンサルタントとしての能力を発揮して活躍を続けている。まさに一流の国際人である。

日本政府も、彼の才能に着目し、財務省参与、政府税制調査会特別委員、経済産業省産業構造審議会委員の役職で迎え、大いに原氏の見識を参考にした。原丈人氏の母方の祖父は、コクヨ創業者の黒田善太郎であり、その血脈に事業家の魂が宿っている。父は原信太郎でコクヨの専務を務めた。

原氏は、2019年3月、ハーバードとMITのビジネススクールで公益資本主義の集中講義を1週間にわたって行った。

この講義の影響か、同年8月、米国主要企業181社のCEOから成る「ビジネス・ラウンド・テーブル」で、それまで株主最優先を掲げていた経営者陣が、最優先は顧客で、次に従業員、という順序を公表するに至ったのである。

米国がようやく、原氏の提唱で、株主主権論から離れようとする動きが始まったと見てよいかもしれないが、それはまだほんの一部のことであろう。そうそう簡単なことではないとしても、本当に、アメリカが公益資本主義へ舵を切る勇気と決断を下す時代になれば、世界の空気は変わるかもしれない。そう願いたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?