最期まで その2 1555字

noter さんから、

「つる さんの音楽すべて好きです。」

とメッセージをいただいた。

今までの長年の努力が

実を結んだ出来事だった。

大変ありがたいことだ。

いろいろ心身に不都合があっても、

私は音楽に向き合える。

心はまっすぐな方が

潔いかもしれない。

ここで、箇条書きにして

これからどんな事をしてゆくか

まとめておきたい。

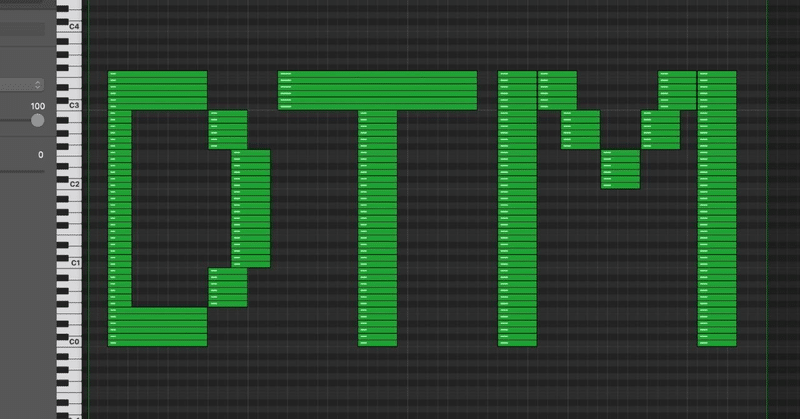

1.パソコンの音楽ソフトを使って、

打ち込み作業を継続する。

2.対位法の音程感覚を今一度

見直して、精度を上げてゆく。

3.ピアノ、チェンバロ曲に

照準を絞って、

鍵盤曲の制作にこだわる。

4.フーガの制作、バッハの模倣を

引き続き努める。

5.ピアノソナタは、モーツァルトを

模倣して、ドレミ音楽の

簡素化、かつ豊かなアイデアを

創出することに努める。

6.マスタリングの技術向上に

努める。

特に、バッハとモーツァルトの

鍵盤曲の模倣は続けたい。

絵を描く所で言う、模写みたいなことだ。

しかしながら、形だけを真似ても

彼らの音楽には肉迫しない。

そのアイデアリスティックな精神、

シンプルな表現精神まで、

真似るためには、自主性も必要だ。

これは実際に作ってみることでしか、

塩梅が分からない。

ピアノソナタだと、

提示部の後には属調に転調させるだとか、

再現部の後半は主調のまま維持するだとか。

バッハのフーガだと、

フーガ部分とそうでない部分の組み立て。

及び、各声部を聞き取れるような配慮。

実際には、メロディ(モチーフ)同士を

ずらして鳴らすテクニックの再現など。

前半は、インターネットが無かった

時代だった。

独りの世界に籠って、ひたすら

音程の実際を一つ一つ確認作業できたのは

幸運だった。

完全に独りの世界の時期も必要だった。

そしてネットが普及し始めると、

予想通り、ひと様との交流が始まる。

独りだけの世界を維持するのは

難しくなり、むしろコラボなど

苦手な事を経験したりなどして、

自身の音楽観を広げる契機となった。

人付き合いは苦手、というか、

まったく慣れていないので、

信じる音楽のため、とこれも

経験の内と思うことにしたのだった。

そうして、後半部分は過ぎて、

今がある。

改めて、繰り返しになるけれども、

私は鍵盤曲をしたい。

ドレミ音楽の基礎的な技術を

すべてと言っていいくらい

カバーしてくれるのが、

チェンバロであり、ピアノであるから。

特にピアノやパイプオルガンで

曲を作ると分かり易い。

不協和音が手に取るように

分かり易いのだった。

下手に鳴らすと、すぐに

音程が崩れる。

これは、単音でも倍音のせい

だろうか、音色に厚みがあるためで、

中途半端な音程や進行をすると

目立って、美しさが濁ってしまうのだ。

ピアノはそういう意味でも、

音程感覚を磨いて鍛えるのに、

重宝する。その分、厳しいのだけど。

音楽制作というもの、および

そのやり方などは自由だ。

そういう意味でも、

私のやり方はその中の一つ、

スタンスに過ぎない。

目指す所がある以上、

一つ事に邁進する訳だった。

☆彡

今回の note は、

主に技術面にも触れて

書いてみました。

生きる時間は有限、

具体的に制作テーマを

書くことで確認しておきたかったの

でした。

宣言でもないですし、覚悟というほど

でもないです。

むしろ、やりたいのかやりたくないのか、

の気分に忠実に、ニュートラルな心で

いた方が、実際に制作に着手するときに

集中力を発揮できます。

制作は、とても気が張りますので、

それ以外の時間は、ボーっとしている方が

いいです。

以上、今日もまた書いてしまいました。

おそらくですけれども、

私の音楽の制作は、第二期に入るかと

思われます。

より具体的に課題点を見据えて、

作曲に勤しむことになりそうです。

それにより、具体的な反省点も

見い出せるでしょう。

以上、私的作曲観を書かせて

いただきました。

1500字越え、失礼いたします。

つる 拝

お着物を買うための、 資金とさせていただきます。