8年ぶりにできた恋人が、私の夢を推してくれた話

自分を、平凡未満だと思う。

「私がいるんだから、絶対大丈夫よ」

そう—— やっと言われた。

・・・

まだ朝か夜かも曖昧な、薄暗い道を歩く。

何もわるくないのに謝っていた。

雑音とともに乗り込むにんげん、私。不気味に揺れる通勤電車。車窓にはやせ細った男が映っている。

たまたま私の前に座っている人が立ち上がった。投げ入れたティッシュがごみ箱にすとんと入った時のような、わずかな幸福だ。

なんとかしてもぎ取った座席。

数分ですら立っていたくない。

電車はまた次の駅に到着した。少々混雑した隙間から、私の目の前に老夫婦が現れる。

こんな時間から、電車に乗り込んでどこへ向かうというのだ。

苛立ちとは違う。苦しさでもない。目を私は、ぞうきんを絞るようにして瞑る。下唇を血が出るほど噛んだあと、私は目の前の老夫婦に席を譲った。

せめて、

せめて、これくらいはできなければならないと思ったからだ。私は平凡未満なのだから。ただ——

ありがとう、と、言われた。

お爺さんがお婆さんの腰に優しく手を添え、座った。お婆さんの皺のひとつひとつに、ちいさな星が詰まっているように見えた。

たったひとこと。

間違いなく私に向けられていた。

「ありがとう」の言葉が耳の奥で響いた瞬間、脳が揺れた。私の目から、透明で、熟した果実のようなものが零れ落ちる。

次の駅で再び停車する電車。

このまま職場に行っても、私はまたいない人間のように扱われる。罵倒され、あらゆるものを押し付けられる。

周りはわるくない。私ができないばかりに。

まだ会社までの駅に着いていないというのに、私は身を電車から投げ出していた。

嗚呼——きっとまた駄目になる。

これで何回目だろう。手足がしびれ、感覚がなくなっていく。血など通るはずのない、鉛のような右手。呼吸がうまくいかない。駅のアスファルトを見つめると、水たまりのようなものができている。

雨が降っているようだ。

・・・

私は何もできない。

それでもどうやら、何かできるらしい。

あれから数年経った今、私は"平凡に"会社に勤めている。

「平凡」とはなんだろう。

あなたが想像する「平凡」で構わない。

日々を生き抜いている。

「色々なことがあった」と、そんな言葉だけでは語り尽くせないことだらけだ。だから日記を、エッセイを、物語をブログに細々と書いていた。手足はしびれ、呼吸は早まり、目を血走らせながら。平凡未満だというのに。

誰が読むのだ。こんな文章を。

それでも書いていた。書き続けていた。

でも、でも、諦めてしまった。

作家になりたかった。

文章を書いて、それを仕事にしたかった。エッセイを、物語を何百、何千、何万と書きたかった。

何千とは昔 書いただろう。何万と書けばよかったと後悔している、と思う。数が大事なわけでもないことはわかっている。

私の文章を読んだ誰かを救いたかった。

いや、自分自身を救いたかったのかもしれない。

そのはずだったのに気づけば書く手は止まっていた。書いている日々が当たり前だったはずが、切れた糸は音も立てずに散っていた。私は「救う」ことに疲れてしまったのかもしれない。そして私は、書かなくなっていたのに、何か大きなきっかけがあったわけでもなく、平凡なレールに乗っていた。履歴書を書き、面接を受け、採用をいただき、再びこうして現在会社勤めをしている。

私からすれば最大幸福ともとれるレールだ。私は本当に、恵まれているのだろう。環境が変われば、私は一体何に苦しんでいたのだろうと空を見上げる。ぜんぶ、偶然だった。

暗い文章をたくさん書いてきた。とにかく、とにかく、暗かった。その中でも、一粒感じられるような、光のある文章を書きたかった。

ずっとひとりで過ごしていた。

家族がいて、職場の人がいても、「ひとり」だった。ひとりだと思っていた。

そんなある日——

「もう一度書いてほしいな」

私の恋人が言った。

8年振りにできた恋人だった。仕事で知り合った彼女。私が何度も何度も「好き」を伝えた。8年と恋愛をしていないと、よく自分でもわからなくなる。

お付き合いをして数ヶ月。

何十枚と手紙を渡した。それも長文の。

「ぜんぶこれ、プロポーズする人が書く内容みたい」と言って彼女はよく笑ってくれた。

同棲はまだしていないが、よく彼女の家に泊まりに行っている。

そこで彼女はテレビをちょこんと眺め、テレビの中の人がお辞儀をすれば一緒にお辞儀をし、拍手をしていれば一緒に拍手をしていた。

人が険しい顔をしているような番組が苦手で、クイズ番組はわからないなりに挑戦する姿勢がある。

私がクイズに正解すれば私は「天才」になり、彼女を抱きしめると、私は「ヒーロー」になれた。

可愛いものが好きらしい。何の前触れもなく歌い出したり、私が調理バサミで手を切ってしまった時はこの世の終わりかのように心配してくれた。

ただとにかく、彼女は本当によく笑った。私の心を何度も救ってくれた笑顔だった。その表情を見ると、天国のような気分であり、あらゆる自分の毒素が抜けていくような気分でもあった。

私のことも、誰のこともわるく言わない。「それは本当にすごいことだ」と私が言っても、彼女は「よくわからない」と言ってまた笑った。

私が謝れば「謝らないで」と言って背中をさすってくれた。何より私を「ひとり」にしない人だった。

時たま彼女には話していた。

昔文章を書くことが好きだったこと。けれど、諦めてしまったこと。

私は平凡に、"普通に"働きたかった。働いてみたかった。それさえできれば万々歳だった。叶えたかった夢みたいだった。手足がしびれず、呼吸が早まることもない。救急車を誰かに呼ばれるなんてとんでもない。

苦しくて、時折頭を抱えてしまっても、働き続けられる。それでよかった。それが遠かった。

働ける自分が、昔は想像できなかったから。けれど気づけば、私は平凡に働いていた。良い場所に巡り会えたこともそうであり、私自身、自分の弱さを知り、多少なりとも成長していたのかもしれない。

そんな時、神様が引き合わせてくれた天使のような人が彼女だった。

そんな天使と、先日代官山の蔦屋書店に行った。

本でいっぱいなのは、まあよくて。お洒落な空間が彼女は好きだった。ふたりでお洒落な洋服を着て出かけたかった。だから一緒に行ってみた。それくらいの気持ちだったと思う。

お店に入ってすぐ、雑誌が所狭しと並んでおり、小説もたくさんあった。

彼女は嬉しそうだった。本がたくさんあるからではない、お洒落だったからだと思う。

私は嬉しかった。本がたくさんあったから。私はつい、本のことを色々話してしまった。この作家さんが好きで、この物語が好きで、この本を何度も読んだこと、笑ったこと、泣いたこと、救われたこと、、私はこの人みたいな文章を書きたかった、とか——

きっと自分が思っているよりも、時間が流れていたのだろう。彼女は私を見つめ、尊く柔らかく頷きながら聴いてくれていたように見えた。そして思う。

私はなんとかっこわるいのだろう。

やりたいことがあって、それでもよかった。

平凡に生きることが幸福だったから。ましてや大好きな恋人に恵まれ、代官山なんて、私にとっては背伸びな街にデートに来ている。「好き」と伝えたら「好き」と返ってくる。平凡以上だ。今より幸福なことなどあるのだろうか。

あるのだろうな。

人はきたなく欲深い。そんなところがあっても、人々は「美しい」と思っていた。そんな文章を書いてきた。

ぼんやりしていれば平凡だが、書けば文学だ。どこかのキャッチコピーでも聞いたことがある。私は「文学」が好きだったのだ。

・

・

・

「私はさ、書いてほしいな。だって私が読みたいから。昔書いてた文章もすごくよかった。誰も読まなくても、私が読む。私が一番のファンになるよ。どんなにかっこわるくても、私は好きよ」

「私が一番の味方だから」

「もうひとりじゃないでしょう」

「つむぎちゃんの夢を叶えることが、私の、、夢だから」

・

・

・

嗚呼——きっと今度は大丈夫。

大丈夫でなくて、たまるかと思った。

私はそう思っただけで、煌びやかな代官山で、人目を憚らず涙を流していた。どうして私なんかが、こんなに恵まれているのだろう。

何か徳を積んだことなどあったか。

私は誰のためになった。力になった。

いてもいなくてもどうでもよくて、私はいつしか涙とともに一体となってしまうのではないかと思った日々もあった。

そして、30代の男は、"ちゃん"付けで呼ばれていて、でも彼女も私も、一生お互いそうでありたいと思っている。恥ずかしがっていたら、恋愛もできない、夢も見れないだろう。顔は老けても、心は老けたくない。そう思った。思いすぎただろう。

・・・

私は目をこすり、彼女は少女のように笑っていた。

蔦屋の上の階にあったカフェまで私たちは足を運んだ。

熱い紅茶をゆっくりと口に入れる。ふたりとも紅茶が好きだった。

彼女は"お揃い"が好きで、私と同じものをいつも飲んだり、食べたがった。それでも色んなメニューを食べたい気持ちもあるのだろう。これとこれ、どっちにしようかと悩んでいる時、私が「別々で頼んで、分け合おう」と提案すると、いつも太陽のようににっこりと笑った。

彼女はいつも「いいの?!」と喜んでくれる。「いい」に決まっている。愛しているのだから。

私の夢は、愛する人の笑顔を守ることだった。

愛する人もいままでいなかったのに、ずっと前からそう思っていた。呼吸ができなくなり、救急車で運ばれている中でも、なぜかそう願っていた。そういう文章を、ずっと書きたかったのだと思う。

私は誰かに言い寄られるような容姿でもなく、収入も大きくない。心が綺麗かと問われれば「綺麗だよ」なんて返せる自信もない。気になる人に街で声をかけるなんて大層なこともできず、マッチングアプリをするのは自分に向いていない。誰かを好きになることも、もうないと思っていた。

ぼうっとしていたら、このままひとりで灰になっていただろう。そんな自分が、誰かと愛し合う日が来るはずないと思っていた。私の場合、ひとりの人生だったら、自分の夢などどうでもよくなってしまうのかもしれない。

・・・

蔦屋書店を後にし、彼女の家に帰った。

彼女と一緒に料理をした。

ごはんを口に運び、テレビを見て笑い、抱き合い、眠った。

眠れたのは彼女だけで、私は、眠れなかった。

・

・

・

どうしても怖かった。

書いて、書いて、器用でもない私が、もう一度やってどうにかなるのだろうかと。怖かった。とにかく怖かった。

でも文章を書いている時の、頭の中が瑞々しい草原のような広がりを見せ、あたたかな風が吹き、手に触れられる太陽と戯れているような感覚——。どんなに暗い文章を書いていても、そう思った。涙が溢れ、目玉ごとこぼれ落ちそうな時でさえ、"生きている"実感があった。

翌朝、彼女は私の頭を撫でながら言った。

「眠れなかったでしょう」と。

なんでもわかるのかもしれない。

彼女とはいつもたくさんのごはんを食べた。彼女はよく飲み、よく食べる人だった。私も成人男性の中では、よくごはんを食べられるほうだと思う。

朝食、彼女はあたたかいスープを作ってくれた。食パンを焼き、いちごのジャムをふたりで塗った。

それを食べるので精一杯だった。いつもだったら軽く食べきれる量が苦しかった。その日は仕事で、いつも通り"平凡に"働く予定だった。今の会社は、一度も休んだことがない。けれど、行けないかもしれないと少し思った。

夢を目指すとしても、会社をすぐに辞めるつもりはなかった。ただ今日くらい、行かなくてもいいかもしれないと思った。彼女の顔を見て、窓の外に目をやり、それだけで大粒の雨が止まらなかった。

それでも昔の「雨」に比べて、優しかった。

手足はしびれず、呼吸は早まっていない。私は身支度をすませ、彼女の方を見る。

頑張りたい。頑張れるかな。

私は生きていたい。目の前の人を守りたいから。色んな景色を見せたいから。見たいから。

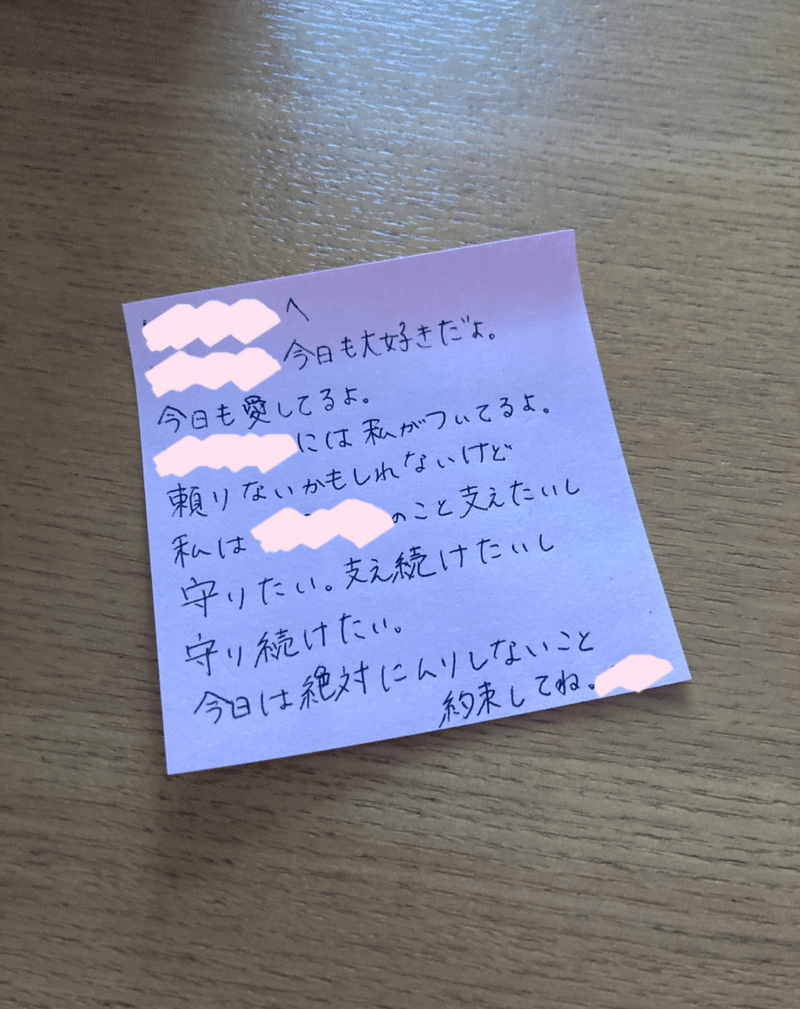

そんな私の姿を見て、彼女は付箋を一枚取り出す。なにやらペンを走らせているようだ。柔らかく、いつも可愛い字だなと思う。彼女は私が渡す手紙をいつもよく喜んでくれて、彼女も私を真似てか、よく文章を書いてくれるようになった。

私は人の書く字が好きだ。そこには命が紛れもなく宿っているから。

「これ読んで」

彼女はそれを私の方に向け、テーブルの上で優しく滑らす。

世界一輝いている付箋だった。

私は、私はなんと弱いのだろう。

それでも彼女がいるおかげで、私は強くなれた。

彼女を愛すること、それが私の世界一強い力だった。

涙を堪え、彼女の家を出る。

「いってきます」

「いってらっしゃい」

彼女はその日、休日だった。

私はひとりで駅に向かう。道中、ぽたぽたと足跡のようなものが私の後ろに伸びていく。

駅のホーム。まだ止まらない。

電車の中、ハンカチで顔を覆った。

幸福で、幸福で、たまらなかった。

その日私は遅刻することもなく、早退することもなく、1日の仕事を終えた。

平凡だ。

私はきちんと地に足をつける。

そのまままた、彼女の家に帰った。

家に着くと彼女はまた笑っていた。

「おかえりなさい」

「ただいま」

あたたかく、体を包み込むようにして美味しそうな香りが私の鼻をくすぐる。

「ごはんできてるよ」

あとちょっと準備するから座って待っててね、と言う。私は素直に座っていた。幸せの波に運ばれるようにして。

「いただきます」

「いただきます」

すうっと、ごはんが喉を通っていく。私は笑った。彼女も笑っていた。

「これから"も"楽しみだね」

太陽のようだった。その触れられる太陽は、私に一番微笑んでくれた。私は「幸福」な文章を書きたい。それならば人一倍努力しなければならない。もう一度、文章を、エッセイを、物語を書きたいから。

「私がいるんだから、絶対大丈夫よ」

○ ○ ○

8年ぶりにできた恋人が、私の夢を推してくれた。

再出発。note初投稿。

彼女はもちろん。誰かひとりでも私の文章が届きますように。

詩旅つむぎと、恋人を、

どうかこれから、よろしくお願いいたします。

詩旅つむぎ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?